Parcheggi, rampe, aree mal sfruttate. Questo spreco di spazio è ciò che deturpa le nostre città.

Ne è più che mai convinta Ludovica Molo, direttrice di i2a Istituto Internazionale di Architettura, realtà impegnata nel campo dell’architettura e della cultura urbana dal 1983. Ce lo racconta nel nostro incontro dedicato proprio ai cliché che ruotano intorno alla parola “mostro”.

“Oggi abbiamo una sensibilità totalmente diversa rispetto a quello che è la salvaguardia del nostro territorio, siamo più consapevoli del fatto che dobbiamo mantenere e conservare le tracce del nostro passato. Anche per un atteggiamento generale di principio, tendiamo a conservare e trasformare – ci spiega Molo –. Detto questo penso che ci debba essere una buona architettura di qualità che si inserisce in una continuità storica, ma che debba anche essere possibile lo straordinario, ciò che esce dalla continuità e ciò che ha una dimensione sperimentale.

Come capire quanto concedere è la grande questione che ci poniamo noi tutti, noi professionisti ma anche la società intera”, aggiunge con un sorriso.

Architetta, presidente centrale della FAS, Federazione degli Architetti Svizzeri dal 2016, Ludovica Molo è la seconda donna e la seconda ticinese a ricoprire questa carica. E fin dal suo discorso di insediamento ci ha tenuto a sottolineare come la gestione del territorio abbia bisogno dell’architettura. Inizia da qui la nostra conversazione sul sottile confine tra bello e brutto in architettura, che poi in fondo significa distinguere tra ciò che rende bello o brutto dove ci troviamo, ci muoviamo, abitiamo… insomma dove viviamo.

Tutte le architetture che hanno rotto con il passato ponendosi fuori dai canoni sono state considerate mostruose in un certo senso, ma il passaggio dal mostruoso all’iconico spesso è legato alla sensibilità di un periodo storico, di una cultura, della società. E non è tanto questione di edifici di un certo tipo o di gusti che non si incontrano, non è nemmeno questione di ecomostri, anzi. “Noi architetti spesso siamo affascianti proprio da questi edifici”, ci confida Molo.

Cosa sono i tanto discussi “ecomostri”?

“Ciò che normalmente è definito ecomostro, ciò che deturpa il paesaggio, ciò che è veramente intrusivo, è normalmente ciò che porta una rottura di scala, un materiale o un linguaggio completamente diverso. Forse un caso su tutti potrebbe essere il Corviale a Roma, un’architettura che arriva ad essere persino un’infrastruttura, che si relaziona più che con gli edifici circostanti con la scala del territorio. Eppure possiamo dire che è mostruoso? Forse no. Anche se spesso non compreso perché molto radicale ed estremo nel suo impatto con il paesaggio, è allo stesso tempo un’idea per arginare la periferia incontrollata, per trovare un nuovo ordine nel territorio”.

Lo straordinario è disturbante dunque?

“Io non penso che ciò che è straordinario debba per forza essere mostruoso, penso che abbiamo bisogno di una buona qualità nell’ordinario, nell’architettura di tutti i giorni, ma penso che dobbiamo anche poter rompere le regole. Tutti i linguaggi che rompono con l’esistente inizialmente sorprendono e forse addirittura disturbano”.

Che cosa distingue una ricerca di rottura da un’innovazione di qualità?

“La qualità è data da una certa ricerca nei materiali, un uso parsimonioso delle risorse oggi è fondamentale, e poi il rapporto con il contesto per me è importantissimo. Penso che debba essere possibile costruire a scale diverse. Accanto a una ricerca di architetture sottili e delicate che si mimetizzano con il contesto, possiamo anche accettare e supportare dei casi eccezionali, com’è il Learning Center del Politecnico di Losanna, per fare un esempio vicino a noi. Un edificio completamente diverso, con un’altra cifra stilistica rispetto a tutto quello che lo circonda, ma credo che debba essere possibile anche questo. La mia speranza è che ciò che è di qualità sopravviverà. Il problema è distinguere l’architettura dell’ordinario da quella dello straordinario”.

C’è una distinzione da fare tra architettura mostruosa, non solo in senso estetico ma anche nell’impatto che ha sull’ambiente e sulla vita sociale, e la buona architettura anche nel contesto naturale, che sa imporsi a volte anche in modo violento ma dialettico con il contesto, basti pensare all’esempio più scontato della Casa sulla cascata di Lloyd Wright del 1939, ma anche alla fase brutalista di Le Courbusier e alla sua Unitè di Habitation a Marsiglia.

Sono due esempi calzanti?

“Direi che la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright è inserita nel paesaggio in maniera meravigliosa, oggi semplicemente la metteremmo in questione perché ci chiederemmo se non è costruita fuori dalla zona edificabile, ci porremmo delle questioni se oggi è giusto concedere a una persona di costruire su una cascata, se sia giusto continuare a costruire case unifamiliari, però di per sé è un’architettura che dialoga con il contesto che in qualche modo vuole quanto meno amalgamarsi con il contesto.

L’Unitè di Habitation invece è chiaramente un’immensa struttura a se stante, però ancora oggi è un magnifico esempio di compattezza, un vivere urbano veramente esemplare, si potrebbe dire quasi una città nella città con una meravigliosa passeggiata e un meraviglioso paesaggio sul tetto”.

Dov’è il confine tra bello e brutto allora?

La nostra categoria professionale fa fatica a parlare di bellezza, tendenzialmente vorremmo parlare di cose che funzionano da un punto di vista concettuale, che hanno un senso, un rigore, che sono fatte per gli esseri umani, perché in fondo noi pianifichiamo e progettiamo soprattutto per coloro che abitano le nostre architetture e poi l’ambizione è quella di rivolgerci al pianeta. La bellezza è un tema che ci interpella sempre, che ci mette un po’ in questione. Anche perché non vorremmo essere artisti ma vorremmo essere al servizio dell’umanità facendo qualcosa di prettamente utile”.

E allora qual è la soluzione?

“È importante non parlare solo di edifici, ma c’è una scala territoriale ed è quella che deve funzionare, soprattutto. La cosa più importante è quel tessuto che connette gli edifici, quello che definiamo spazio pubblico, il luogo dove ci muoviamo come cittadini, c’è un’espressione molto bella, la “pelle della democrazia” nel senso proprio del luogo pubblico. La cosa che mi dà più fastidio non sono gli edifici brutti, che forse si potranno trasformare in futuro, ma proprio lo spreco dei luoghi nei quali ci incontriamo: recinzioni, rampe di garage, separazioni tra un lotto e l’altro, asfalto dove non serve l’asfalto… il modo con cui è stato trattato il suolo mi disturba molto. Io direi che se ripristiniamo il suolo – un’architettura a un metro di altezza, cioè tutto ciò che calpestiamo – se potessimo lavorare su quello, potremmo migliorare la qualità delle nostre città, dei luoghi dove viviamo”.

E in dialogo con lei viene voglia di sperare che si vada davvero in questa direzione.

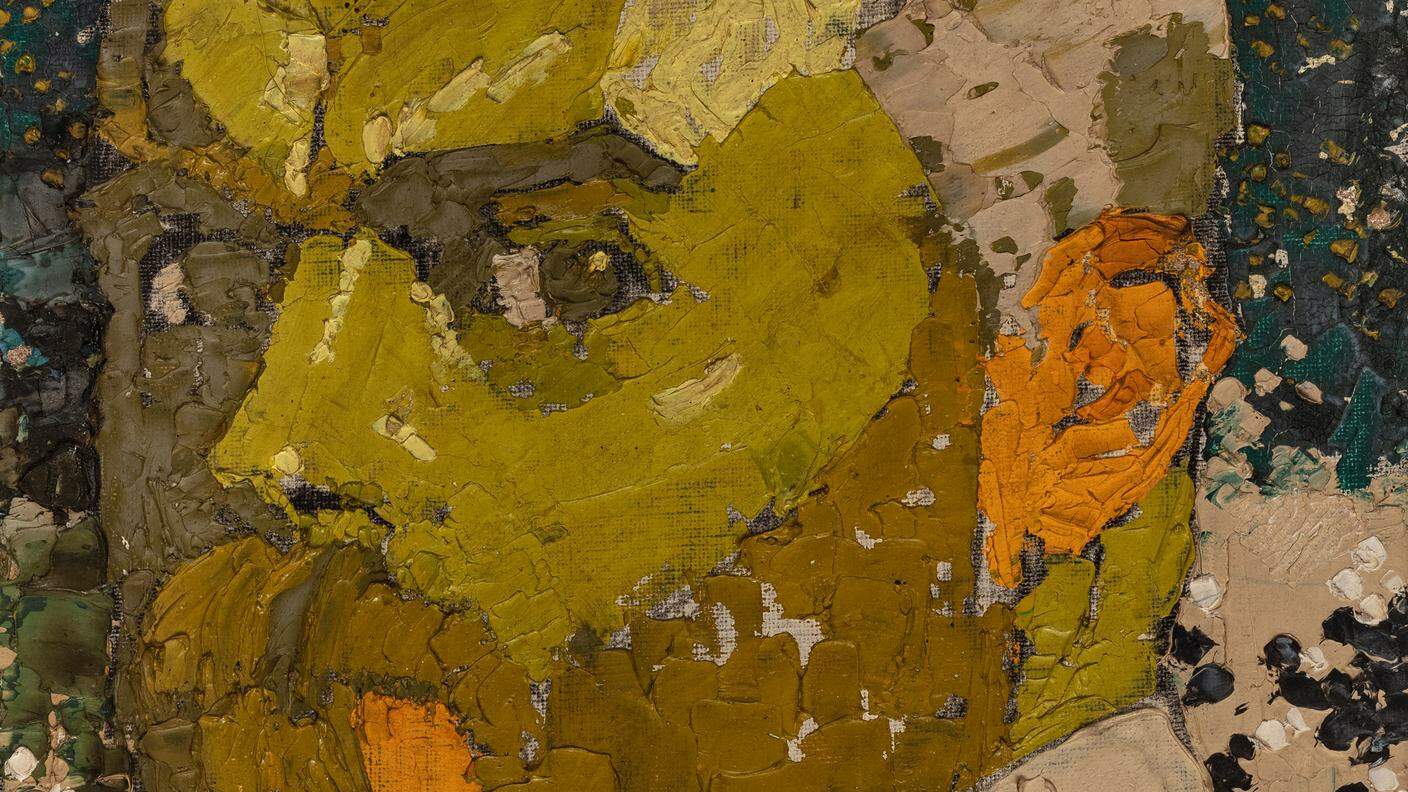

L’architettura che pensa al bello

Cliché 06.03.2024, 21:55