Se il vino è il «deifico liquore» che dà «allegrezza e verità» (François Rabelais) e la birra è la «pozione che dissipa ogni ipocrisia» (Milan Kundera), il whisky è nientedimeno che «il primo pioniere della civiltà», a detta di Mark Twain. Ci sono dunque ottime ragioni per festeggiare, il 18 maggio, la Giornata mondiale del distillato scozzese, e ripercorrere a ritroso, sulla scia dell’alcool e sulle orme dei più illustri beoni, il cammino dell’uomo.

«Senza l’ebbrezza non avremmo avuto la civiltà»

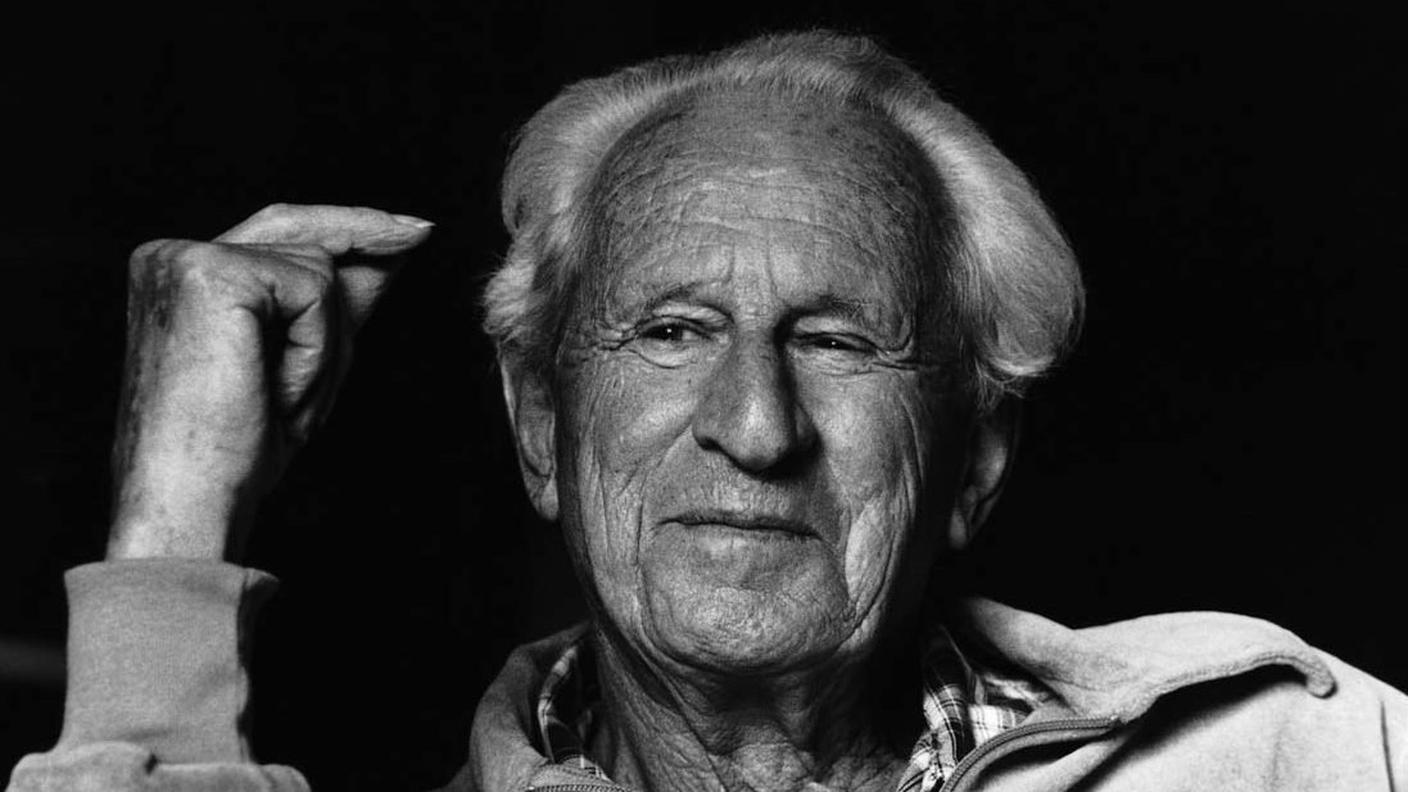

Ne è convinto il filosofo americano Edward Slingerland, che in un libro dal titolo inequivocabile – Sbronzi (Utet 2022) – spiega «come abbiamo bevuto, danzato e barcollato sulla strada della civiltà».

Nel suo incerto zigzagare l’umanità ha sempre cercato un luogo dove scambiare idee, ridere e «dimenticare l’ottusa fatica delle notti e dei giorni stancanti»: parola del romanziere Jack London, il quale fa notare che come i primitivi si riunivano attorno al fuoco, così i loro discendenti si ritrovano attorno all’alcool. Questa specie evoluta, che l’archeologo Patrick McGovern ha definito “Homo imbibens”, per il suo spiccato amore per l’“estasi chimica”, si avvinazzava nei simposi ellenici e romani, indiceva sontuosi e inebrianti banchetti nelle “sale dell’idromele” anglosassoni, alzava il gomito nei salon francesi, nei kebak russi, nei saloon del vecchio west e nei pub di tutto il mondo. Per sbronzarsi e per riflettere, come Friedrich Engels e Karl Marx che nel 1844 concepirono una delle ideologie politiche più significative dell’epoca moderna, «dopo dieci giorni passati a tracannare birra» in un café parigino, o come gli odierni programmatori di Google, che nella loro whisky room aziendale possono rilassarsi e dunque avere intuizioni creative, trovando nuove soluzioni a problemi prima ritenuti insormontabili.

«L’uomo, giacché è ragionevole, si deve ubriacare»

Questa massima di Lord Byron è la conclusione a cui giunge Edward Slingerland, dopo aver discettato dei benefici dell’alcool (a piccole dosi): esalta la creatività, riduce lo stress, favorisce il contatto sociale, forgia l’identità di gruppo, incoraggia la fiducia e agevola i legami. È così dall’alba dei tempi e ad ogni latitudine: se nelle tribù medievali celtiche «periodiche e colossali bevute servivano a rinsaldare il legame fra i guerrieri», in quelle germaniche «qualunque decisione politica o militare doveva passare sotto le forche caudine dell’opinione comune, debitamente innaffiata dall’alcol». Ed ancora, i vichinghi «nutrivano un rispetto quasi magico per gli impegni presi dopo aver bevuto (in abbondanza) dal sacro “calice delle promesse”», e in modo analogo nell’antica Grecia «i giuramenti espressi sotto l’effetto del vino erano ritenuti particolarmente solenni, affidabili e potenti». Bevendo qualche bicchierino, fa notare Slingerland ricordando un progetto del fotografo brasiliano Marcos Alberti, ci si rilassa e si diventa (o lo si crede) più attraenti. Aggiungetene altri, un po’ di musica e di danza, ed ecco che le distinzioni fra il sé e l’altro si annullano e si raggiunge l’estasi.

«Ubriacatevi senza posa! Di vino, di poesia, o di virtù, a vostro piacimento»

cantava Charles Baudelaire nella sua celebre ode all’ebbrezza, un antidoto «per non essere schiavi martirizzati del tempo». Un canto che condividono con lui gli innumerevoli poeti e artisti estimatori dell’“ispirazione liquida”: da Hermann Hesse (protagonista ancora per pochi giorni della mostra Dürrenmatt, Hesse, Rilke e il vino al Centre Dürrenmatt di Neuchâtel), che in gioventù beveva per «coprire l’angoscia della morte», a Samuel Beckett, appassionato di whisky tanto quanto Ernest Hemingway, che i cocktail li creava o li ispirava. Il pensiero non può che andare anche a Charles Bukowski e al suo Taccuino di un allegro ubriacone, o al “poeta maledetto” Edgar Allan Poe: se non siete ebbri di citazioni, vi basterà avventurarvi nel corposo «dizionario etilico-culturale» dello spagnolo Carlos Janín (Eccellentissimi ubriaconi, Reino de Cordelia 2023) o intraprendere il curioso tour de force alcolico e letterario di Margaret Kaplan (Bere come un vero scrittore, Il Saggiatore 2021) in cui propone, come recita il sottotitolo «100 ricette per ricreare i drink che hanno ispirato i giganti della letteratura».

«Fu così che la birra salvò il genere umano»

Ritorniamo ad inseguire gli effluvi dell’alcool per giungere agli albori della civiltà: tutte le strade portano alla birra. Lo crede il “nostro” Slingerland, sulla scorta degli antropologi Robert Braidwood, Solomon Katz e Michael Dietler. I primi agricoltori, sostiene, furono spinti dal desiderio di birra e non di pane: a supporto di questa tesi ricorda che fra i reperti archeologici più antichi rinvenuti in tutto il mondo vi è un elevato numero di recipienti utilizzati unicamente per la produzione e il consumo di birra e vino. Inoltre, nei siti più arcaici, le varietà di cereali coltivati erano più adatti alla birrificazione che alla produzione del pane. La ricetta più antica al mondo, appunta Slingerland, è quella della birra, riportata in un mito sumerico. «Facendo in modo che l’uomo diventasse, almeno temporaneamente, più creativo, culturale e comunitario», conclude, «le sostanze inebrianti hanno innescato la scintilla che ci ha permesso di formare gruppi molto numerosi, domesticare un numero sempre maggiore di piante e animali, accumulare nuove tecnologie e, quindi, dare vita alle civiltà in grado di espandersi e rendere l’uomo la megafauna dominante del pianeta».

L’amore dell’uomo per l’ebbrezza sarebbe così tutt’altro che un errore evolutivo: al contrario, ci ha consentito di vincere con il sorriso le nostre piccole sfide quotidiane, ma anche battaglie epocali… Secondo l’antica mitologia egizia il dio supremo Ra, adirato contro gli uomini, inviò la feroce dea Hathor a sterminare l’umanità. Cosa mai la avrà placata? Una quantità colossale di birra, che la fece ubriacare e addormentare. «Fu così», osserva Mark Forsyth, «che la birra salvò il genere umano».

Whisky scozzese e la distilleria svizzera

Telegiornale 01.08.2023, 12:30