Capita spesso di leggere o ascoltare notizie che ci informano di centinaia di persone in fila sin dalla notte per guadagnare le prime posizioni all’apertura di qualche negozio dove vengono messi in vendita nuovissimi smartphone, tablet, tv di “ultima generazione” o modelli di sneaker che faranno tendenza. Osservando le vetrine dei negozi, non è poi difficile scoprire capi di abbigliamento, montature di occhiali o scarpe il cui valore può essere superiore a quello di tre o quattro stipendi della stragrande maggioranza delle persone. Però, cosa che ancor più lascia perplessi, è venire a sapere che per acquistare tutto ciò anche le cosiddette fasce “economicamente deboli” della società, spesso si indebitano con rate, leasing e cambiali.

«Compro dunque sono» sembra essere diventata la filosofia vincente. Come è possibile? E’ un mondo impazzito? Il pensiero liberista sostiene che tutto ciò sia un segno di libertà, ovvero di quella libertà che permette a tutti di accedere a beni un tempo riservati alle classi abbienti, tanto da sembrare un’uguaglianza sociale nel consumo. Ma è proprio libertà o è quella libertà obbligatoria che cantava Giorgio Gaber negli anni Settanta?

C’è chi, già sessant’anni fa aveva risposto: quella “libertà” è un’impostura, ben studiata e affascinante, ma sempre un’impostura.

«Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico»: questo è l’incipit di L’uomo a una dimensione (1964), testo del filosofo tedesco naturalizzato statunitense Herbert Marcuse (1898-1979). Il libro divenne da subito uno dei capisaldi del pensiero antisistemico che animò i movimenti studenteschi negli Usa e in Europa negli anni Sessanta. Come mai? E’ facile da spiegare. Marcuse nel suo saggio ricostruiva i passaggi fondamentali di come il dominio del capitale, basandosi sul trinomio benessere – consumo - libertà, fosse arrivato a livelli di controllo sociale che, come poi avrebbe denunciato anche Pier Paolo Pasolini (1922-1975) parlando del genocidio culturale provocato dalla società consumistica, nemmeno i fascismi della prima metà del Novecento erano riusciti ad ottenere. La riflessione del filosofo tedesco svelava infatti come la progressiva crescita del benessere generalizzato e conseguentemente del consumo, in realtà fosse un’arma destinata progressivamente a “tagliare” alle radici ogni forma di antagonismo sociale.

Scriveva Marcuse: «Nella misura in cui la libertà dal bisogno, sostanza concreta di ogni libertà, sta diventando una possibilità reale (...) il fatto che la capacità di soddisfare i bisogni in misura crescente sia assicurata da un sistema autoritario o da uno non autoritario sembra fare poca differenza. In presenza di un livello di vita via via più elevato, il non conformarsi al sistema sembra essere socialmente inutile, tanto più quando la cosa comporta tangibili svantaggi economici e politici e pone in pericolo il fluido operare dell’insieme».

Non dimentichiamoci che L’uomo a una dimensione è un libro del 1964 e che la realtà descritta era quella del mondo occidentale di allora: oggi quella libertà dal bisogno che a qualcuno, all’epoca, poteva sembrare all’orizzonte del famoso “progresso” in Occidente e nei paesi allora a guida comunista, non solo è rimasta un’illusione, ma addirittura è ormai negata a milioni di persone, a Est come a Ovest (per non parlare nel cosiddetto “Sud del mondo”).

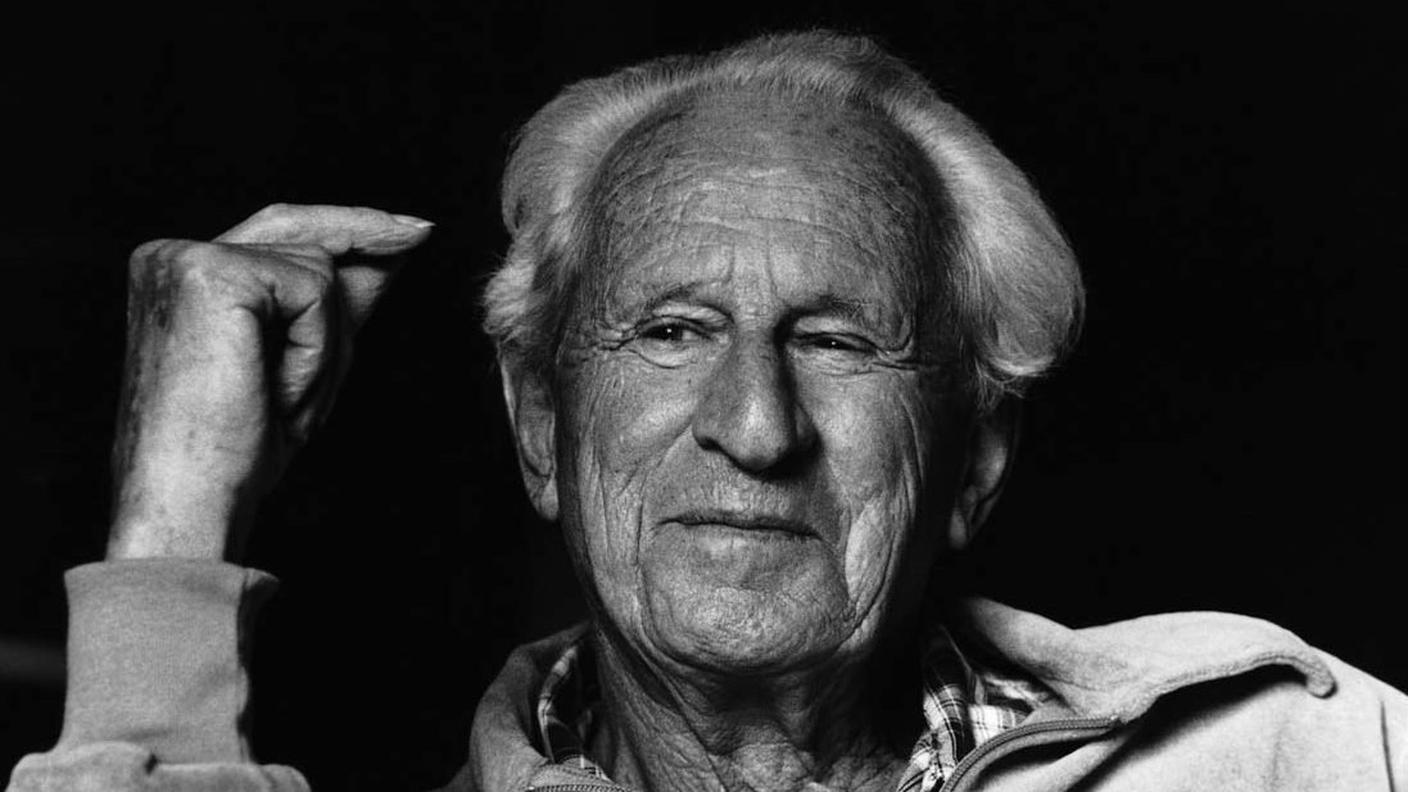

Marcuse parla agli studenti di Francoforte nel 1972

In ogni caso, all’epoca, per una generazione che tra lotta al razzismo alle disuguaglianze e alla guerra si stava avviando verso quella contestazione globale che sarebbe sfociata nelle ribellioni del 1968 e degli anni a venire, le parole di Marcuse ebbero l’effetto di benzina gettata sul fuoco. Negli Stati Uniti, ma non solo lì, già da tempo difatti la cultura underground aveva fatto sì che si diffondesse quella che il filosofo tedesco chiamava la strategia del rifiuto. Gli hippy, ad esempio, avevano riscoperto l’autoproduzione, la riduzione dei consumi (quando non, addirittura, il pauperismo), il rifiuto degli stilemi esistenziali borghesi e quelli della politica istituzionale. Per cui la distinzione marcusiana tra bisogni veri e bisogni falsi («I bisogni falsi sono quelli che vengono sovrimposti all’individuo da parte di interessi sociali particolari cui preme la sua repressione»), la “scoperta” del mondo a una dimensione, che è quello in cui: «Le persone si riconoscono nelle loro merci», divennero concetti capaci di offrire solide basi teoriche al ribellismo generazionale.

Scriveva Marcuse: «i prodotti indottrinano e manipolano... l’indottrinamento di cui essi sono veicolo cessa di essere pubblicità: diventa un modo di vivere». Un modo di vivere che definisce appunto l’uomo a una dimensione, un uomo capace solo di «consumare in accordo con gli annunci pubblicitari, di amare e odiare ciò che altri amano e odiano».

A questo punto è chiaro perché l’establishment davanti alle teorie del “cattivo maestro” Marcuse gridò allo scandalo arrivando addirittura a sostenere che le sue idee spingessero i giovani «verso l’irrazionalità e la violenza».

In realtà, però, Marcuse come il bambino della fiaba, aveva semplicemente dichiarato che il Re era nudo, aveva cioè messo in evidenza che «La libertà può essere trasformata in un possente strumento di dominio... la libera scelta tra un’ampia varietà di beni e di servizi non significa libertà se questi beni e servizi alimentano i controlli sociali su una vita di fatica e di paura – se cioè, alimentano l’alienazione».

Molte riflessioni di Marcuse, lette alla luce del presente, risultano talmente attuali da far sembrare incredibile il fatto che esse siano state elaborate sessant’anni fa. Nel contempo, però, osservando il supermarket globale nel quale viviamo, quelle idee sembrano solo l’antica testimonianza di un’epoca utopica ormai lontana anni luce dalla nostra reale e unica dimensione, quella di felici consumatori.

Pensare Adorno oggi

Geronimo 17.12.2019, 11:35

Contenuto audio