«Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine... la sua poltrona, appena un po’ di fluorescenza televisiva, magica... Ognuno ha l’infinito che si merita» – così Giorgio Gaber nello spettacolo Il Grigio (1988) commentava la piatta esistenza del colonnello Mazzolini, rischiarata solo dalla luce intermittente della televisione: un «abat-jour moderna», se non avesse il volume, tenuto rigorosamente ai massimi livelli, tanto da provocare l’ira del malcapitato vicino, che proprio da quell’oggetto «magico» e «ipnotico» intendeva fuggire, ritirandosi in campagna. Simbolo dell’epoca della «Volgarità», dei telequiz, dei gettoni d’oro e degli scoop che ci tengono inchiodati a un oggetto che pur potremmo spegnere, se solo l’uomo fosse «padrone di sé». Eppure, è troppo forte la tentazione di essere spettatori e protagonisti di tutti quegli insulsi programmi già messi alla berlina in La strana famiglia (1985): quelli dove «si specula allegramente sulle disgrazie della gente», quelli a cui la gente smania di partecipare, pur sbattendo in prima serata la propria vita, perché l’importante è avere «l’audience più alto».

Umberto Eco lo definiva un «istinto arcaico», la mania di seguire «faccende che in ultima analisi riguardano la vita privata d’altri»: all’epoca del primo televisore a colori – quella «scatola enorme che troneggiava in modo ingombrante, emetteva nel buio bagliori sinistri e suoni capaci di disturbare il vicinato» – il telespettatore era condannato a rimanere «ipnotizzato» durante l’intera durata del programma. Il primo passo verso Il trionfo della tecnologia leggera (L’Espresso, 13.06.1996), che il semiologo immaginava sarebbe avvenuta nel Terzo Millennio, è rappresentato dal telecomando, strumento che permette allo spettatore di cambiare rapidamente canale (e ai produttori di non ideare programmi «dotati di senso compiuto»), ma anche di «abbassare o addirittura azzerare l’audio». Il sogno di Gaber, espresso ne Il deserto (1984): «se abbassando l’audio […] ti venisse in mente che quella bocca colorata gira per le stanze vuote», «che cosa resterebbe di questo vetro luminoso se non avesse spettatori»?

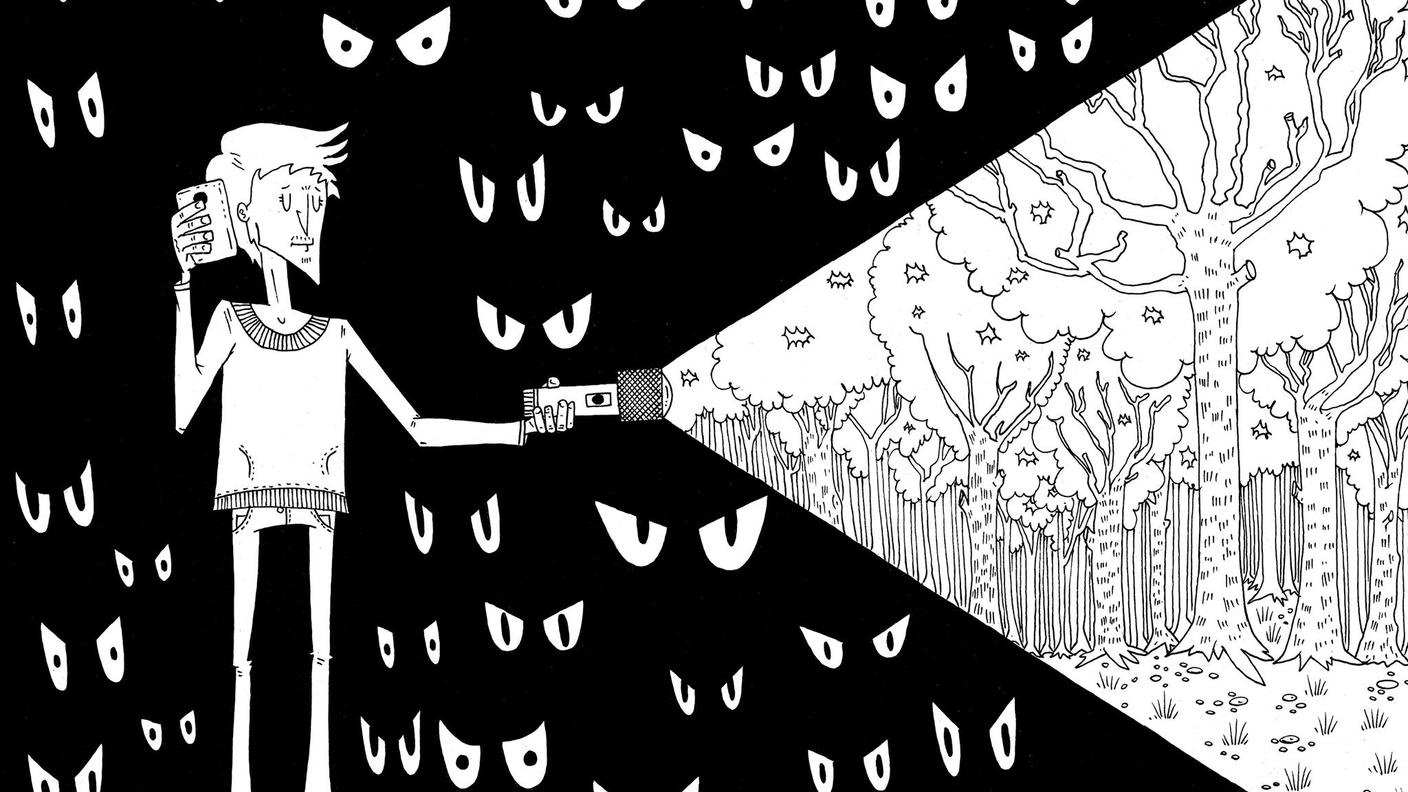

La “profezia” di Eco avrà la meglio sull’“utopia” di Gaber: negli anni Duemila prenderà il via la prima edizione del reality show Grande Fratello; un successo che il semiologo attribuisce, da un lato, al «gusto voyeuristico del telespettatore», dall’altro al narcisismo esibizionista dei concorrenti. Rispetto al “Big Brother” orwelliano – aggiungeva nell’articolo Ci sono due Grandi Fratelli (L’Espresso, 12.10.2000) – dove «pochissimi spiavano tutti», in quello televisivo «tutti possono spiare pochissimi», e i “sorvegliati speciali” sono consenzienti. Un aspetto, questo, su cui Eco aveva già messo l’accento nella sua introduzione al romanzo distopico, edito da Mondadori in quel fatidico 1984: «Orwell ci ha reso narrativamente evidente quello che solo più tardi Foucault ci avrebbe rivelato essere l’idea benthemiana del Panopticon, luogo repressivo in cui, chi è rinchiuso, può essere osservato senza poter osservare. Salvo che Orwell suggerisce, in anticipo, qualcosa di più: la minaccia che il mondo intero si trasformi in un immenso Panopticon». In questa riflessione, titolata Orwell o dell’energia visionaria, Eco sottolineava inoltre che Orwell aveva intuito che «non è affatto necessario che il Grande Fratello esista davvero», ed in effetti nessun personaggio del libro pare aver visto di persona quell’uomo con baffi e capelli neri che campeggia sui manifesti, corredati dallo slogan «Big Brother is watching you»; quel che basta è che Egli sia «una immagine televisiva». Ai tempi, aggiungeva, «era ancora necessario che Stalin esistesse», ma Andropov no; «mentre scrivo qualche giornale insinua che forse sia morto», ma è irrilevante per il cittadino-telespettatore che l’allora capo del KGB «si aggiri su di una sedia a rotelle», «poi torni in buona salute o se ne celebrino le esequie sulla Piazza Rossa».

Duluth, Immagine di copertina, di Gore Vidal (1983).

Un paradosso che i telespettatori americani dell’epoca conoscevano bene; il loro presidente, Ronald Reagan, era ora giovane ora anziano, ora un attore ora un politico: «compare e scompare sui teleschermi a ogni ora del giorno, da giovane attore o da vecchio presidente, e viene fatto di chiederci quale sia la realtà a questo punto. Che cosa è vero? Che cosa è falso?». Sono queste le parole dello scrittore Gore Vidal, autore di un dimenticato romanzo, Duluth (1983), che presentava sulle pagine dell’Unità (18.12.1983) confrontandolo con il più celebre 1984. Un libro in cui «si passa continuamente dalla finzione alla realtà e non è più possibile distinguere cosa sia vero»: la realtà non è qui manipolata dal Partito che riscrive la Storia cancellando il passato, ma esiste solo nella mente di una romanziera che detiene il monopolio dell’informazione e rubacchia le idee dal suo «elaboratore di parole», un computer collegato a una banca mnemonica contenente diecimila romanzi popolari. Lo spazio-tempo non esiste: le persone muoiono e rinascono in altre storie, secondo il capriccio di Rosemary Klein Kantor, per recitare il copione scritto per loro. Così, in questra strana città, «dove l’apparenza è la moneta corrente», i duluthiani ora interpretano la parte loro assegnata per la serie tv prodotta dalla «A.B.C.» e titolata Duluth, ora le battute ideate per loro nel romanzo Rogue Duke, pubblicato a puntate sul rotocalco femminile Redbook. Per ogni “comparsa” c’è un duplice o triplice ruolo: un «Truman Show ante litteram», come viene definito nella quarta di copertina della ristampa di Fazi Editore (2007), abitato da consapevoli complici della «dittatura della finzione».

Gore Vidal a Lugano

RSI Notrehistoire 13.05.1969, 13:31

Siamo già nell’era della post-verità e del realitysmo, termine coniato da Maurizio Ferraris nel suo Manifesto del nuovo realismo (2013) per indicare «il modo specifico in cui viene trattata la realtà del postmoderno»; il mondo, secondo il vecchio motto nietzschiano (“non ci sono fatti, ma solo interpretazioni”), è diventato una «favola», un «reality»; e in questa prospettiva, secondo cui la realtà non esiste, ma è solo una rappresentazione, «si può pretendere di far credere qualsiasi cosa». Vidal immagina e crea un mondo surreale ma tragicamente possibile. Pensiamo all’autrice di bestseller Chloris Craig, il cui segreto è che «riesce a leggere solo parole di tre lettere» e per questo si serve di un ghost-writer, o alla sua rivale Rosemary, vincitrice dell’ambito «Premio Wurlitzer» per aver scritto, dalla sua camera d’albergo a Los Angeles, una testimonianza oculare dell’attacco atomico su Hiroshima. In questa «vera fiction o fittizia verità», tutto è vero e falso, reale e irreale: le persone scelgono di diventare «personaggi» accecati dai riflettori, proprio come nel Grigio di Gaber, perché, come premette Vidal in apertura del suo iper-romanzo, «ogni società ha la Duluth che merita».

Giorgio Gaber ritorna in "Grigio"

RSI Archivi 16.11.1988, 12:36