Capita talvolta che ogni ricerca di informazioni, ogni lettura, ogni opinione che incontriamo coincida con la nostra. Curioso, vero? Eppure, c’è una spiegazione ben precisa.

Esiste un meccanismo della nostra mente che ci fa pensare di avere sempre ragione: è il bias di conferma. Accade infatti che quando si ha una convinzione si tende a raccogliere solo informazioni che possano supportarla, ignorando o minimizzando quelle che invece la contraddicono. Questo processo, basato sulla ricerca confirmatoria, può portare a una distorsione dell’informazione, non solo nella parte di raccolta dei dati, ma finisce per influenzare la loro interpretazione e persino il modo in cui li ricordiamo. Sì, perché anche la memoria contribuisce al funzionamento di questo meccanismo: quando cerchiamo di dimostrare la nostra idea, risulta essere più facile richiamare alla mente gli elementi congruenti con la nostra opinione, mentre quelli contrari tendono a essere più fumosi.

Il bias di conferma è sostanzialmente un pregiudizio cognitivo che promuove le informazioni che confermano e rafforzano le nostre convinzioni preesistenti.

Questo fenomeno impedisce una raccolta dati completa e oggettiva, perché è come se non riuscissimo ad adottare altri punti di vista.

Si tratta però di un difetto democratico, perché non fa distinzione tra facoltà mentali o livello di istruzione, colpisce tutti, indipendentemente dalle capacità cognitive. Anche chi è altamente competente può cadere nella sua trappola, a conferma che tutti siamo vulnerabili ed è solo conoscendo il fenomeno che possiamo limitare i danni.

Ma perché questo trucco cognitivo può essere rischioso? Perché è un autoinganno e come tutti gli inganni, ha delle conseguenze negative.

Uno degli effetti più insidiosi legati al confirmation bias è l’effetto Dunning-Kruger, un fenomeno psicologico scoperto nel 1999 dai socio-psicologi da cui prende il nome: David Dunning e Justin Kruger. Questo effetto si manifesta quando le persone con minore competenza in un campo specifico tendono a sovrastimare la propria preparazione, considerandola superiore alla media e, nei casi più estremi, ai reali esperti in materia. Sostanzialmente questa distorsione cognitiva porta le persone a non riconoscere i propri limiti, dando un senso illusorio di superiorità.

Come si collega al bias di conferma? Chi è poco competente ma convinto di esserlo, finisce per selezionare solo informazioni che rafforzano questa percezione errata, ignorando dati più autorevoli. Questo può portare a una sicurezza totalmente infondata e a uno scarso senso di autocritica, perché chi si trova in questa posizione non percepisce il bisogno di mettersi in discussione.

Un esempio pratico di come questo fenomeno possa avere conseguenze concrete è il mondo delle fake news. Le persone meno informate su un argomento tendono a credere ciecamente a fonti che confermano le loro idee, ignorando analisi più accurate e scientifiche, spesso condotte da chi è più competente. Questo può avere effetti pericolosi, come la diffusione di disinformazione su temi cruciali, tra cui la sanità o la politica.

Oltre all’illusione di sapere più di quanto si sappia realmente, il bias di conferma può portare ad altre distorsioni: può, per esempio, contribuire alla polarizzazione delle idee. Chi è mosso da un forte pregiudizio, per esempio di natura razziale, tenderà a concentrarsi solo sulle notizie che rafforzano la propria convinzione, ignorando quelle che potrebbero metterla in discussione. In questo modo, il pregiudizio non solo si mantiene, ma si amplifica nel tempo. Nei casi più estremi, questo meccanismo può portare alla credenza in teorie complottistiche, spingendo le persone a diffidare degli esperti e delle istituzioni, alimentando un circolo vizioso di disinformazione e sfiducia.

Bias in prima pagina?

Tra le righe 27.03.2025, 15:00

Contenuto audio

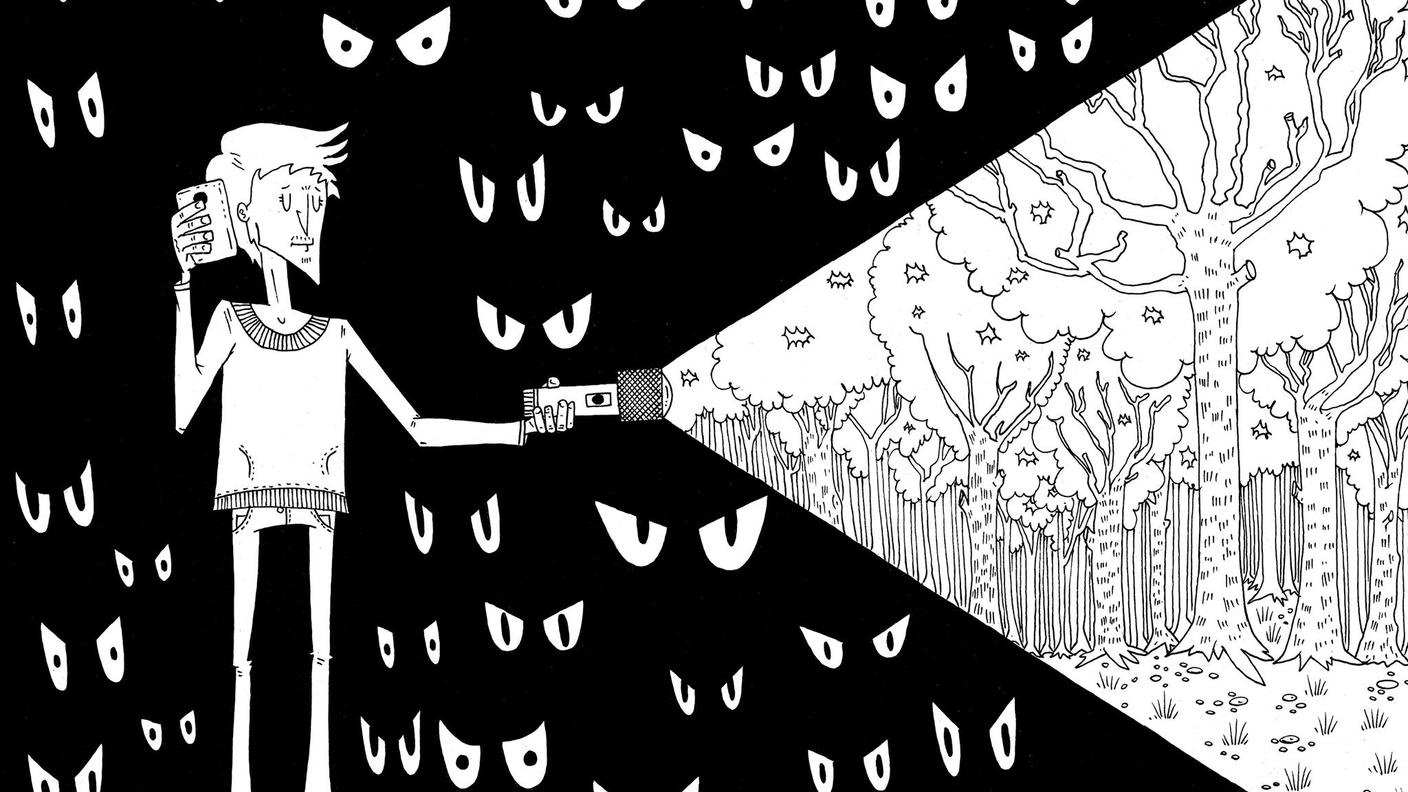

Nell’epoca digitale, il bias di conferma è ulteriormente potenziato dagli algoritmi dei social media. Infatti, questi strumenti finiscono per esporci quasi esclusivamente a informazioni che confermano le nostre convinzioni, riducendo drasticamente il confronto con alternative critiche. Il risultato è, ancora una volta, un ambiente virtuale che rinforza le nostre opinioni, rendendoci sempre meno inclini al dubbio e a considerare altre prospettive.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/IA-e-razzismo-al-lavoro-per-sconfiggere-i-pregiudizi--2705753.html

Come evitare di cadere in questo fenomeno? Secondo lo stesso Dunning, l’antidoto ad una sovrastima delle proprie abilità è un feedback di alta qualità: è infatti importante confrontarsi con persone competenti, ascoltare altre opinioni e verificare le nostre informazioni in modo differenziato. Questo impedisce di fare un’autovalutazione imprecisa e tiene vivo lo spirito critico. Ricercando pareri più antichi, possiamo appoggiarci alla massima di Socrate, il “sapere di non sapere” è infatti un infallibile metodo per evitare di cascare in questo tranello.

Mettere in discussione ciò in cui crediamo, avere consapevolezza dei propri limiti e adottare un approccio umile alla conoscenza, sono tutti strumenti essenziali per un miglioramento costante, che ci aiutano a evitare i tranelli mentali e la superba illusione di avere sempre ragione.