Adagiata su un terrazzamento sopra la valle del Rodano, a 731 metri sul livello del mare, la piccola città di Leuk, in Vallese, è stata per secoli un importante centro di commercio, amministrazione e cultura, la cui influenza si estendeva ben oltre i confini del suo distretto (Zenden). Con il passare del tempo, in particolare tra XVIII e XIX secolo, la crescita di centri come Susten ben collegata dalle principali vie di comunicazione valligiane e poi dalla ferrovia, e Leukerbad, con il suo turismo termale, hanno oscurato il peso economico della città.

Eppure, Leuk conserva ancora oggi il suo ruolo di capoluogo distrettuale e un forte legame con la sua identità storica: le strette vie, sospese tra l’atmosfera urbana e quella rurale, evocano l’incontro tra diverse anime della regione alpina, facendo coesistere il rigore delle architetture fortificate con il fascino discreto di un borgo di confine.

Veduta di Leuk. Foto di János Korom Dr. CC-BY-SA-2.0

Nel cuore dell’abitato sorge la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, costruita tra la fine del XV secolo e il 1514. Al suo interno, sulla parete destra del coro, un affresco grandioso e inquietante cattura immediatamente lo sguardo: il Giudizio Universale, commissionato nel XVII secolo dal cittadino ed ex sindaco di Leuk, Vinzenz Albertini. Questa monumentale raffigurazione non è solo un’opera d’arte, ma un’immagine potente, capace di cristallizzare paure e speranze collettive in una narrazione visiva di straordinaria intensità.

Circondato dagli angeli, Cristo siede sul trono come giudice del mondo sopra Maria, Giovanni Battista e i dodici apostoli. Gli angeli con le trombe chiamano i morti fuori dalle loro tombe. Del resto, loro, i defunti, si trovano proprio nell’ossario sotto questa chiesa. Testimone del ruolo delle immagini nella trasmissione della fede, l’affresco mostra, con un’efficacia spietata, il destino ultimo delle anime, anticipando una concezione dell’aldilà come spazio dinamico e percorribile. Mentre alcuni risorgono per varcare le porte del paradiso, altri sono trascinati nelle fauci spalancate di una creatura mostruosa, un essere composito, un po’ cane, un po’ drago, che si contorce ai piedi della scena, pronto a ingoiare i dannati. Un’immagine brutale e al contempo una metafora potente che, lungi dal rappresentare un’eccezione nel vasto campionario iconografico cristiano occidentale, affonda le sue radici in un immaginario antichissimo.

Giudizio Universale (XVII sec.), affresco, Chiesa di S. Stefano a Leuk, coro (foto dell’autore)

Cominciamo col dire che nei secoli del cosiddetto Medioevo, il viaggio ultraterreno è una questione di geografia: nell’aldilà si entra, si esce, si percorrono le sue contrade. Basti pensare alla Visio Tnugdali (XII secolo), con il suo dettagliato itinerario attraverso inferno, purgatorio e paradiso, o a Dante, che nella sua Commedia trasforma il viaggio ultraterreno in un’esperienza spaziale rigorosamente codificata, in cui l’aldilà si dispiega come una costruzione ordinata di cerchi, cornici e sfere, ciascuna con una funzione ben precisa nel sistema della giustizia divina.

Le porte dell’oltretomba, tuttavia, non sono semplici varchi da oltrepassare. Nell’arte come nella letteratura il passaggio verso il regno dei morti è pensato, come detto, come un grande animale vorace, la cui bocca inghiotte senza pietà anime e corpi. Del resto, la relazione tra bocca e accesso non è solo figurata, ma linguistica: la parola latina ostium, che significa porta, deriva infatti da os, bocca. Non stupisce di conseguenza che nella logica simbolica medievale l’ingresso all’aldilà finisse con l’essere rappresentata come un’enorme fauce.

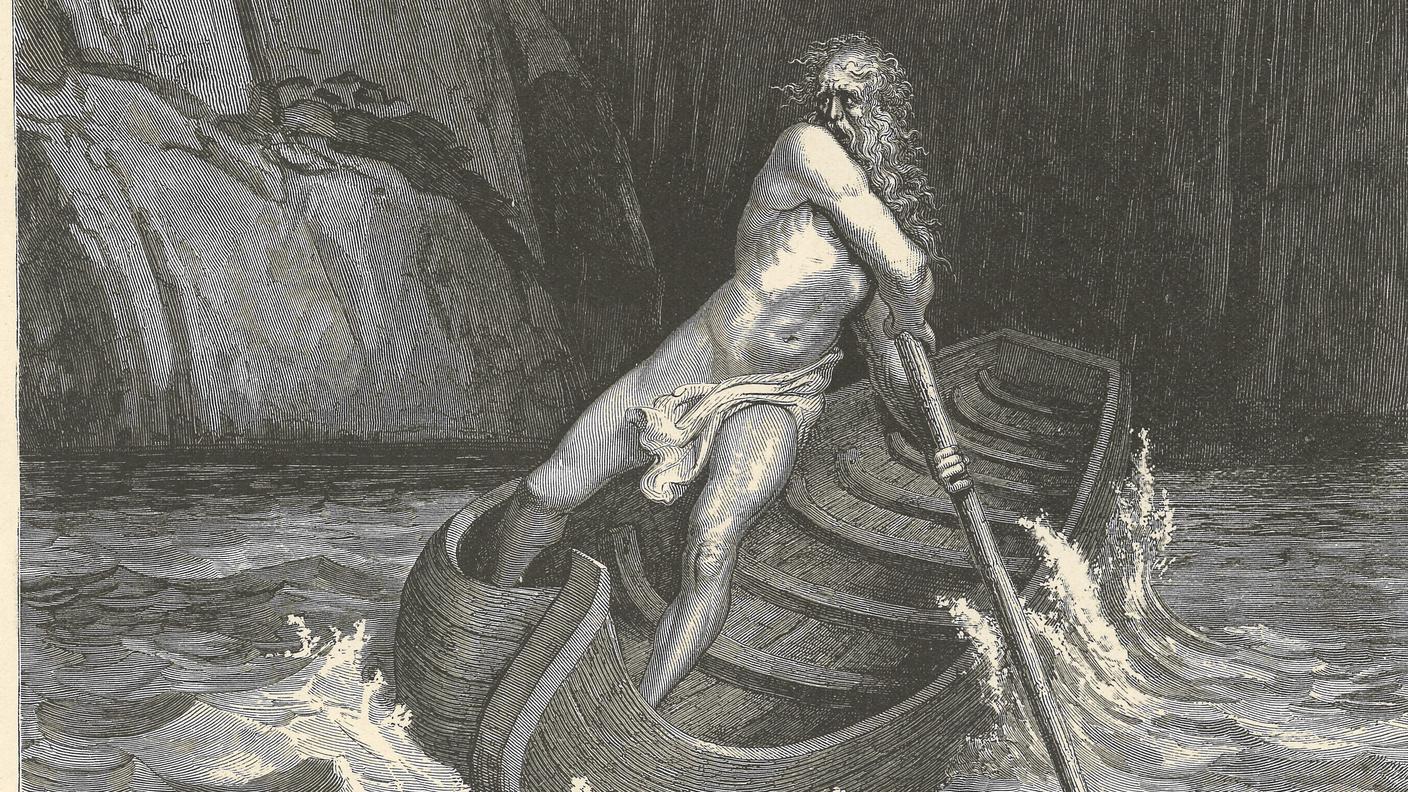

Simon Marmion (fiammingo, 1450-1489), La Bestia Acheronte, miniatura, Visio Tnugdali, J. Paul Getty Museum, Los Angeles

L’iconografia della bocca infernale nasce da un crogiuolo di influenze culturali e religiose, frutto di un lungo processo di stratificazione in cui si intrecciano suggestioni provenienti dalle tradizioni mesopotamiche, ugaritiche, norrene, cristiane ed ebraico-bibliche. Per comprendere questa stratificazione, occorre partire proprio dalla Bibbia ebraica, in cui il regno dei morti, lo še’ôl, è un luogo sotterraneo in cui finiscono tutte le anime senza distinzione, indipendentemente dalla loro condotta in vita. È un abisso oscuro e insaziabile, paragonato a una voragine che divora senza sosta (Isaia 5,14; Proverbi 27,20).

Questa voracità, spesso animalizzata, trova riscontro in numerosi passi biblici (Isaia 14,9; 25,8; Abacuc 2,5; Salmo 141,7) e si radica nella mitografia vicino-orientale, segnatamente nella figura di Môt, il dio ugaritico della morte. Môt è descritto come un’enorme bocca spalancata tra cielo e terra, con la lingua così lunga da lambire le stelle. Questo mitema pansemitico, caratterizzato dall’insaziabile fame di viventi, trova conferma in diverse attestazioni letterarie. Le mostruose mascelle di Morte, immagine presente in alcuni testi biblici, è un’idea che si concretizza nel Leviathan biblico, il grande mostro marino che incarna il caos primordiale e la minaccia della distruzione. Isaia 27,1 menziona il Leviathan come il serpente tortuoso che YHWH, in un gesto di affermazione della propria sovranità, trafiggerà e annienterà. Il riferimento a tannîn, termine che nella Bibbia designa i grandi draghi marini, rafforza il legame tra il Leviathan e le forze cosmiche ostili, già presenti nei miti mesopotamici e ugaritici. Il parallelismo con Môt, divoratore instancabile della vita, e con lo še’ôl biblico, la voragine insaziabile che inghiotte i morti, suggerisce una connessione profonda tra il mostro acquatico e la stessa morte, entrambi espressioni di un’energia caotica che solo il divino può contenere o annientare.

Questa connessione tra bocca mostruosa e morte non rimane confinata al contesto biblico, ma trova una propria elaborazione nelle culture cristiane medievali, che ne fanno un’immagine di condanna e terrore ultraterreno. Un caso emblematico è quello dell’Inghilterra anglosassone, dove la bocca infernale si innesta su un terreno culturale già segnato da suggestioni norrene e germaniche. Dopo la colonizzazione danese della Northumbria, della Mercia e dell’Anglia orientale alla fine del IX secolo – il Danelaw – , i monaci cristiani si impegnarono nella conversione delle popolazioni locali, dando origine a una fase di acculturazione tra cristianesimo e culture norrene che influenzò profondamente l’arte sacra.

Si pensi alla grande croce di pietra di Gosforth (X secolo), Cumbria, Inghilterra, completamente ricoperta di scene tratte da miti di Wayland e Siguard e di Ragnarock. In una in particolare si vede un essere ofiomorfo dalla testa canina che con la bocca spalancata affronta un guerriero. Nel caso specifico, la croce di Gosforth potrebbe essere la traduzione grafica dello scontro tra Vidarr, figlio di Odino, e il lupo Fenrir rappresentato forse come una commistione di tre figure diverse, e dunque di Fenrir stesso, del serpe di Miðgarðr, e di Hell, la dea-morte, spesso descritta in chiave serpentiforme.

Croce di Gosforth, prima metà del X sec., Cumbria (GB). A sinistra raffigurata la Croce di Gosforth, disegno, da W. G. Collingwood, Northumbrian Crosses of the Pre-Norman Age, London 1927, p. 156. A destra: Croce di Gosforth, lato est, probabile rappresentazione del dio Víðarr che disserra le mandibole del lupo Fenris durante Ragnarok, incisione. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1884. In basso a destra: Croce di Gosforth, lato est, probabile raffigurazione dello scontro tra Heimdall e due creature simili al lupo Fenris, sempre durante Ragnarock, incisione. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1884

L’anglosassone “Manoscritto Junius 1”, conservato presso la Bodleian Library di Oxford e datato alla seconda metà del X secolo (ca. 950-1000), è un’altra testimonianza preziosa di tale sovrascrittura culturale. Qui l’accesso agli inferi assume sembianze canino-leonine, un elemento che dovrebbe ricondursi per l’appunto all’influenza non solo o non tanto della figura di Fenrir, quanto di un motivo, quello della bestia dalla testa mostruosa che morde o inghiotte animali e umani, comune alle arti decorative norrene e pre-norrene, in particolare tra le genti germaniche almeno dal periodo delle grandi migrazioni, tra IV e V sec.

Come osserva Gary D. Schmidt nel suo studio “The Iconography of the Mouth of Hell. Eighth-century Britain to the Fifteenth Century” (1995), la sovrapposizione a ondate continue delle due tradizioni, nel contesto della conversione norrena al cristianesimo del Danelaw, potrebbe aver alimentato la formazione dell’immagine della bocca infernale in forma di fauci canino-lupine pronte a ingoiare i peccatori. L’ipotesi di Smith sarebbe d’altronde suffragata dal simbolismo del lupo che, sia nella cultura ebraica e cristiana, sia in quella norrena precristiana, non da ultimo in quella norrena, è spesso una figura simbolica di inghiottimento e distruzione. Nella Bibbia, proprio il lupo appare come predatore di anime in Genesi 49,27, Geremia 5,6, Matteo 7,15, mentre nella mitologia norrena il lupo Fenrir, destinato a divorare Odino, simboleggia Ragnarök, l’inesorabile fine del mondo narrata nel Vǫluspá, il celebre poema norreno della creazione e della fine del mondo.

Non casualmente nel “Tiberius Psalter” (ca. 1050), l’ingresso dell’inferno assume chiaramente i connotati di un grande lupo, comunque di un mostro dal muso allungato e dalle orecchie canine.

Tiberius Psalter

Uno degli almeno quattro salteri gallicani superstiti prodotti presso il New Minster di Winchester negli anni intorno alla conquista normanna dell'Inghilterra (gli altri tre sono il Salterio di Stowe, il Salterio di Vitellio e il Salterio di Lambeth). Il manoscritto è consultabile integralmente online sul sito della British Library

Queste prime attestazioni iconografiche si svilupparono in un ampio spettro di varianti già a partire dall’XI secolo, quando questa iconografia si diffuse in Europa settentrionale

Fu allora che questo motivo iconografico assunse la forma che ci è più familiare: una bocca spalancata, cino-dracomorfa, che inghiotte le anime dei dannati. La vediamo scolpita nei timpani delle cattedrali romaniche, come ad Autun e Conques (entrambi risalenti ai primi trent’anni del XII sec.) dove l’ibrido teriomorfo si trasforma nel portale stesso dell’inferno, acceso dal fuoco eterno della dannazione.

Le porte del paradiso e la bocca dell'inferno (particolare), timpano del Giudizio Universale, chiesa di Sainte-Foy, Francia, Conques, c. 1050–1130, foto di Holly Hayes, CC BY-NC 2.0.

Nuove stratificazioni narrative e iconografiche arricchirono l’immagine della bocca dell’inferno nel corso del XII secolo, in parallelo all’enfasi sempre maggiore posta dalla riflessione cristiana sulla descensus Christi ad inferos, la discesa agli inferi di Cristo, episodio che giustifica la salvezza dei giusti, ma rafforza anche l’idea dell’aldilà come un luogo terrificante e tangibile.

Tra le testimonianze più celebri in questo senso è la visione di Tondalus, cavaliere irlandese che nel 1147 raccontò di aver visto l’inferno come una bocca spalancata e fetida, dalla quale si levavano fiamme e pianti di dannati. Questa visione fu subito trascritta e ampiamente diffusa: oltre quaranta esemplari del testo sono noti in undici lingue diverse, segno della profonda fascinazione esercitata dall’idea di un aldilà vorace e antropofago.

Anche nella “Commedia” di Dante, la bocca rimane un simbolo centrale della punizione eterna: incastrato nel ghiaccio del Cocito, Lucifero macina per l’eternità i traditori con le sue tre fauci, realizzando un’iconografia della condanna che richiama, in ultima istanza, la stessa insaziabile bocca della morte evocata nei testi biblici: «In ciascun bocca dirompea co’ denti un peccatore, a guisa di maciullo, sì che tre ne facea così dolenti», Inferno XXXIV, 55-57.

Dante, Commedia. XIV sec., Bibliotheca Gymnasii Altonani (Hamburg), Codex Altonensis, folio 48r.

Sospeso tra immaginario visivo e speculazione teologica, il viaggio nell’aldilà si conclude così nella bocca stessa dell’abisso, dove punizione e mostruosità si fondono in un’unica, terrificante immagine. Dante ne raccoglie e sublima l’eredità, sigillando la dannazione eterna nella bocca famelica di Lucifero. Il cerchio si chiude: da Leuk alle più celebri rappresentazioni dell’arte medievale, fino alla più alta sintesi poetica della “Commedia”, il motivo della bocca infernale attraversa secoli di storia, rimanendo uno dei più potenti simboli della voracità della morte. Una morte che non si limita a chiudere gli occhi, ma spalanca la bocca, attendendo senza fine.

Al di là dell’umano

Charlot 02.02.2025, 14:35

Contenuto audio