Le piazze, nel cuore delle città, si estendono quali testimoni silenziose del tempo, oscillando tra passato e presente, tra funzione sociale e simbolismo urbano. Se per l’architetto Franco Purini rappresentano un vuoto necessario nella lettura dello spazio costruito, per lo storico dell’arte George Hersey custodiscono tracce del loro passato, mutando significato attraverso i secoli. Al di là della loro apparente staticità, le piazze sono state teatro di rivoluzioni, celebrazioni e proteste, luoghi dove la società si è specchiata e trasformata. Ma qual è oggi il loro ruolo? Sono davvero relitti di un tempo superato o continuano a essere spazi vivi di partecipazione e identità collettiva, anche quando sono virtuali?

Le piazze sono spazi pubblici normalmente intesi come luoghi concreti e fisici, dalle antiche agorà greche fino agli spazi urbani contemporanei, e sono siti carichi di storia e significato: da sempre palcoscenico per celebrazioni e incontri, ma anche per proteste e rivoluzioni, modificando il loro ruolo di volta in volta quale riflesso dell’evoluzione della società.

«La piazza è una componente urbana quanto mai ambigua. […] Nella città moderna, è la strada l’elemento dinamico dalla vocazione sociale, mentre la piazza, a parte per qualche evento, rimane pressoché deserta. La piazza, quindi - afferma Franco Purini- non può essere ridotta al solo luogo di spazio della socialità urbana: essa è un intervallo del costruito, un vuoto senza il quale non sarebbe possibile leggere la città (come gli spazi tra le parole). Il tema dello spazio pubblico è stato il grande assente nelle riflessioni teoriche del movimento moderno; concentrati più sul problema delle abitazioni e della crescita esponenziale della popolazione, i modernisti consideravano la piazza un’espressione della città borghese, un luogo di convenzioni sociali ormai sorpassate». (La piazza – significati e ragioni nell’architettura italiana, di Dina Nencini, Christian Marinotti Edizioni, 2012)

Una constatazione e insieme un rammarico, considerando anche il pensiero di George Hersey, secondo cui la piazza da sempre possiede un significato nascosto: “il dialogo che lo spazio aperto ha con il suo passato remoto, cioè con i cambiamenti che nel corso del tempo hanno cambiato l’idea della matrice originaria”. In altre parole, secondo il teorico dell’arte il vero significato di una piazza non sta solo nella sua funzione attuale, ma appunto nel legame profondo con la sua storia, cosicché ogni piazza porta con sé tracce delle trasformazioni che ha subito nel tempo, e questi cambiamenti influenzano il modo in cui la percepiamo oggi.

Carlo Bossoli, Veduta di Lugano. Piazza Grande, 1849, tempera su carta, 49 x 68 cm, Lugano, Museo d’arte della Svizzera italiana, Collezione Città di Lugano, inv. CCL-91.

Ad esempio nel XIX secolo, come sottolinea la docente di Storia contemporanea all’Università di Padova Carlotta Sorba, anche direttrice del Centro Interuniversitario di Storia Culturale, le piazze hanno funto da scenario per le grandi rivoluzioni durante i Moti del 1848, caratterizzate da una dimensione performativa ed espressiva che ha contribuito a comunicare la politica anche attraverso simboli e gesti rituali. Elementi come cortei, barricate, giuramenti solenni e abbigliamento storico al limite del teatrale (come l’uso di cappelli con la piuma a ricordare i cavalieri medievali e rinascimentali) hanno contribuito infatti a coinvolgere un pubblico più ampio, rendendo la comunicazione politica più efficace.

Secondo il direttore della rivista “Contemporanea” Emanuel Betta, anche docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma, un altro esempio è l’uso delle piazze nei movimenti di protesta a partire dal 1989. Se si confronta il caso di Lipsia con quello di Piazza Tienanmen, si intuisce che il modo con il quale le due piazze si organizzarono e poi misero in scena una protesta, sono l’espressione soprattutto delle modalità gestionali dei due regimi. Nel caso della protesta pacifica nata a Lipsia, il dissenso si è sviluppato in uno spazio pubblico con una funzione pragmatica: chiunque giungeva in zona poteva affiancarsi e allargare la protesta, cosicché, partendo dalla chiesa di San Nicola e aggregando progressivamente persone, si arrivò infine all’autunno del 1989 con il crollo del muro di Berlino. In Cina, invece, Piazza Tienanmen ha una lunga tradizione di dissenso, teatro di manifestazioni sin dalla fine dell’Ottocento. Quando alla fine degli anni ‘80 gli studenti iniziarono a occupare quello spazio per esprimere il loro malcontento, si riallacciarono dunque a una storia di lotta che la piazza stessa racconta attraverso i suoi monumenti; e tuttavia, l’esito fu tragico: una violenta repressione costò la vita a circa 2000 persone.

Piazza Tienanmen, 35 anni fa la repressione

Telegiornale 04.06.2024, 12:30

Oggigiorno, vertendo la riflessione su una crisi della democrazia, torna attuale il ruolo delle piazze come luoghi di partecipazione politica. Un caso emblematico in Svizzera è la cosiddetta “Landsgemeinde”, la forma tradizionale di democrazia diretta, che risale al Medioevo e che è ancora praticata nei cantoni svizzeri di Appenzello Interno e Glarona, traducendosi in una tra le più antiche forme di democrazia diretta ancora praticate. Si tratta di assemblee che si svolgono una volta all’anno, nelle quali i cittadini aventi diritto di voto si riuniscono in piazza (nel primo caso l’ultima domenica di aprile nella piazza della Landsgemeinde di Appenzello, mentre la prima domenica di maggio nella piazza del Landsgemeindeplatz di Glarus) per esprimere le loro decisioni attraverso l’alzata di mano, in segno di approvazione o di rifiuto. Un retaggio che dimostra come la piazza possa continuare a essere uno spazio di decisione collettiva (anche se possibile in questi contesti perché meno complessi e più ridotti rispetto a quelli urbani), quale rappresentazione tangibile di indipendenza politica e culturale.

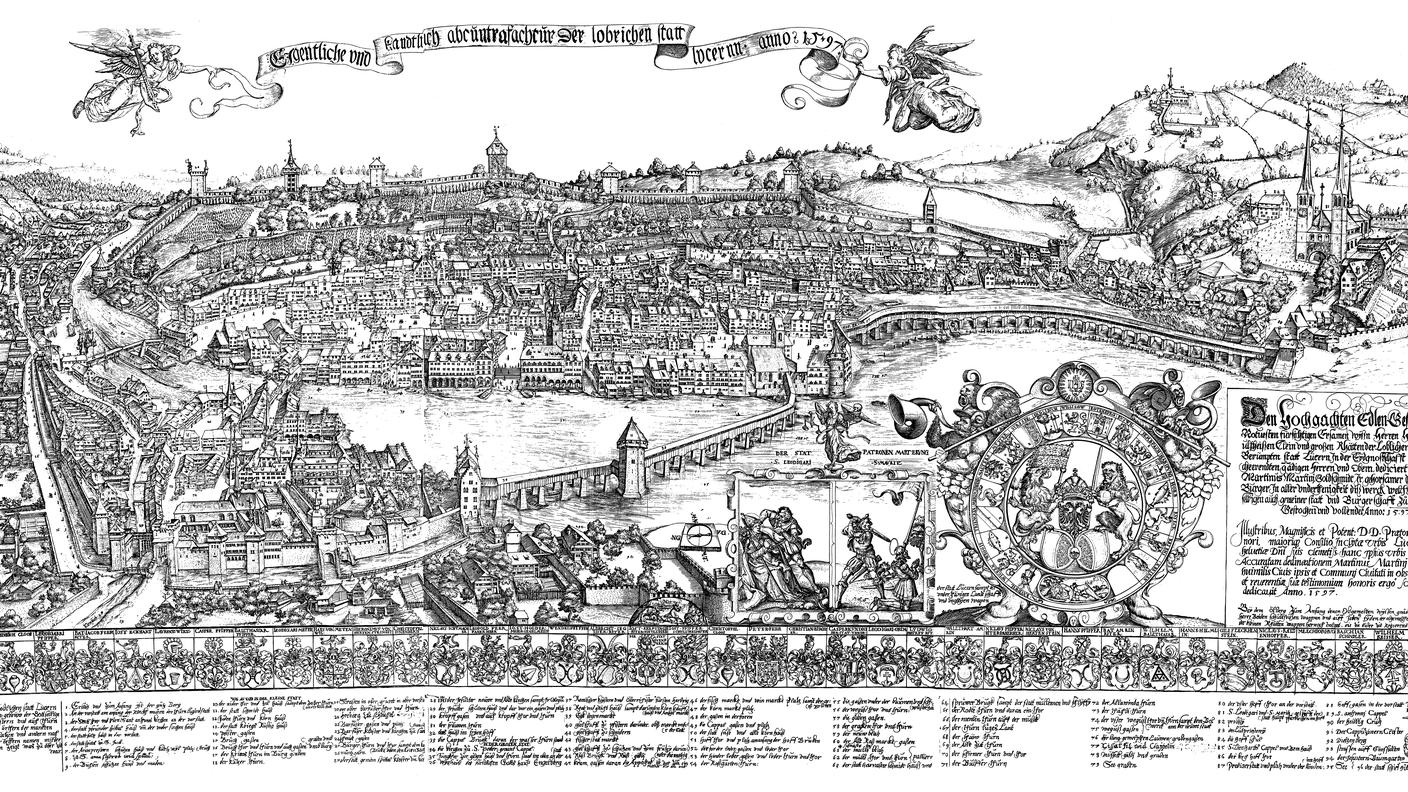

Le piazze di Appenzello e Glarona hanno comunque avuto a prescindere un ruolo centrale nella storia politica e sociale delle rispettive regioni. La piazza di Appenzello è stata teatro di decisioni cruciali, come la separazione tra Appenzello Interno ed Esterno nel 1597 per motivi religiosi, oltre a rappresentare un luogo di identità e coesione sociale, ospitando eventi, celebrazioni e mercati. Anche la piazza di Glarona ha una valenza storica legata alla divisione religiosa tra cattolici e protestanti, influenzando la struttura politica del cantone; l’architettura locale riflette dunque questa storia attraverso edifici tradizionali con tetti spioventi e facciate decorate, adattandosi alle esigenze sociali e storiche della regione.

Domenica a Glarona

Stabilire il numero esatto delle piazze presenti in Svizzera è un’impresa complessa; è però certo che le prime piazze documentate sul territorio elvetico risalgano almeno all’epoca romana, con il Foro (Piazze, di Hans Jörg Rieger, DSS, 2011). Analogamente, identificare con precisione la piazza più antica del Paese risulta difficile, poiché molte città svizzere possiedono spazi pubblici di origine anche molto remota. Tuttavia, se si considera che con i suoi oltre 5.000 anni di storia Coira è ritenuta la città più antica della Confederazione (e forse persino una delle più antiche del mondo), si può ipotizzare che la sua Kornplatz sia tra le piazze più vetuste; situata nel cuore del centro storico questa piazza ha avuto un ruolo chiave nel commercio locale, essendo tradizionalmente utilizzata come mercato dei cereali.

Tra le piazze più celebri, invece, per aver ospitato eventi di grande rilievo nella storia svizzera, spicca Place du Bourg-de-Four a Ginevra. La sua storia, lunga e articolata, affonda le radici nel Medioevo, quando fungeva da importante luogo di mercato e punto di ritrovo per la comunità. In effetti, il nome della piazza è legato sia alla sua antica funzione di centro commerciale: il termine “Four” potrebbe derivare dal latino forum, a indicare il suo ruolo di mercato fin dall’epoca romana, sia poi alla sua posizione storica, che offre un’interpretazione plausibile per cui il nome potrebbe derivare da Borg de Feur, un’espressione degli Allobrogi che significava “villaggio all’esterno”, riferendosi alla sua ubicazione al di fuori delle mura originarie della città.

Indipendentemente dalla sua etimologia esatta, il nome della piazza testimonia il ruolo fondamentale che ha svolto nel commercio e nella vita sociale di Ginevra nei secoli. Oltre a essere stata teatro di eventi politici, sociali e religiosi, è stata anche il luogo di numerosi scontri per il controllo del potere cittadino. Un momento storico di particolare rilievo fu la Riforma protestante nel XVI secolo, quando Ginevra divenne un bastione della resistenza contro il cattolicesimo romano, grazie anche all’opera di Calvino. Successivamente, nel 1707, la comunità luterana si insediò stabilmente nella piazza, segnando una tappa importante nella diversificazione religiosa della città con la costruzione della prima chiesa non calvinista di Ginevra nel 1766.

Anche in epoca moderna, la piazza di Ginevra ha funto da centro nevralgico per numerose manifestazioni politiche, diventando un simbolo di unità e di lotta per i diritti civili. È stata anche teatro di movimenti a favore dei diritti umani, come nel XX secolo, quando la città ha ospitato proteste e incontri politici legati alle battaglie per l’indipendenza delle ex colonie. Ogni anno, la Place du Bourg-de-Four è inoltre uno dei luoghi centrali delle celebrazioni dell’Escalade, commemorando la vittoria di Ginevra contro l’attacco delle truppe savoiarde nel 1602.

Marmite d'escalade a Ginevra

RSI I servizi 12.12.2016, 13:09

Le piazze, tuttavia, non sono solo spazi fisici: oggi il concetto si è esteso anche agli ambiti virtuali e finanziari, come i social media e le borse valori. Pur essendo immateriali, questi spazi conservano una funzione pubblica e influenzano profondamente la società contemporanea. Il Professor Emanuel Betta sottolinea come, negli ultimi quindici anni, i movimenti politici, sia in Europa che oltre, abbiano trovato nei social media uno strumento fondamentale di mobilitazione. Un esempio evidente è il ciclo di occupazioni delle piazze tra il 2011 e il 2014, che ha segnato le rivoluzioni arabe in Tunisia ed Egitto, così come le proteste in Iran e Turchia. In questi scenari, i social network non solo hanno diffuso idee, ma hanno anche facilitato l’organizzazione e la mobilitazione delle persone. La piazza fisica e quella virtuale si sono così intrecciate, diventando strumenti complementari di espressione democratica. Non a caso, tra le prime misure repressive adottate dagli Stati per contrastare le proteste, vi è stata proprio la censura dei social media, come accaduto in Iran, per ostacolare il coordinamento delle manifestazioni.

La piazza, in ultima analisi, rimane un elemento fondamentale della democrazia pur evolvendo nelle sue forme, ed è un fenomeno che continua anche a far discutere, come dimostrano i dibattiti attuali negli Stati Uniti sulle modalità di dissenso e le misure repressive adottate, tra cui espulsioni e restrizioni, che sollevano anche interrogativi sulla libertà di espressione e sulla natura stessa della protesta.

Le piazze della storia

Alphaville 28.03.2025, 12:35

Contenuto audio