Per la significativa valenza politica che assunse nel tempo, divenne uno degli avvenimenti centrali nella storia della fondazione della Confederazione svizzera. Si tratta della battaglia del Morgarten, le cui vicende militari -come narrato anche nel volume “La battaglia del Morgarten – Storia e mito” di Annina Michel- militari- si svolsero il 15 novembre 1315, diventando il momento culminante culmine della guerra del Morgarten, ossia tutti gli eventi che si svolsero tra il 1310 e il 1320 e il cui apice risiede, appunto, nel leggendario scontro.

Da questo evento venne poi redatta la “Lettera del Morgarten”, anche detta “Patto di Brunnen”, sottoscritto da Uri, Svitto e Untervaldo dopo la battaglia, il 9 dicembre 1315; un testo che fu redatto in tedesco e che per la prima volta riporta il termine “confederato”. Come riportato da Marco Jorio e Hans Stadler nel loro testo sulla difesa nazionale (DSS) questo fu un ulteriore tassello significativo della storia elvetica, perché grazie a questo accordo si “definì in modo più concreto rispetto all’alleanza del 1291 i doveri di reciproca assistenza in caso di minaccia di guerra e prevedeva anche misure di politica estera”.

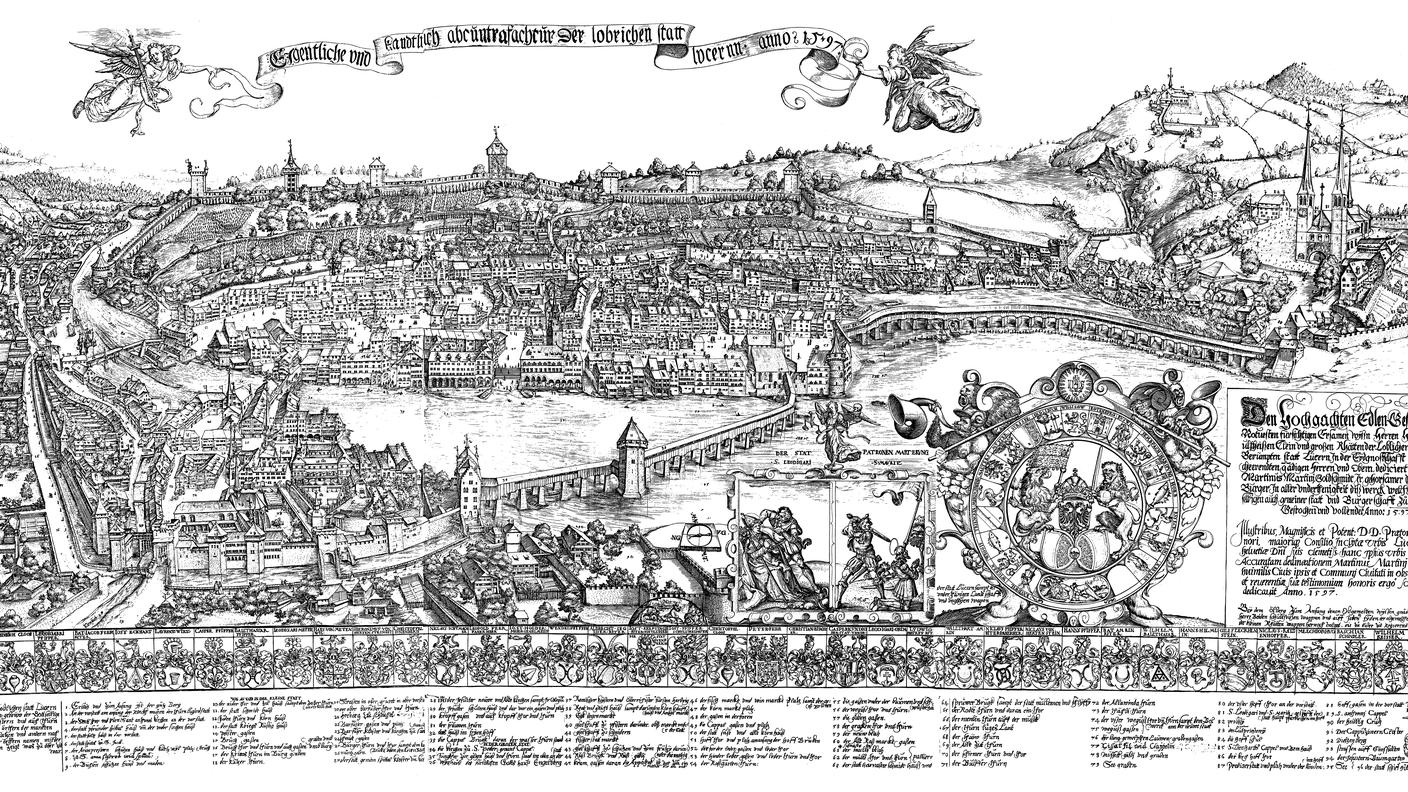

La cronaca degli eventi racconta che la battaglia del Morgarten vide la schiacciante vittoria svizzera di un piccolo raggruppamento di fanti svittesi sul più nutrito esercito austriaco del duca Leopoldo I d’Asburgo, il quale a seguito della campagna militare in Svevia, chiamò a raccolta le sue truppe nella cittadina asburgica di Zugo, per poi spostarsi il giorno dello scontro verso Sattel, passando per la valle di Ägeri, raggiungendo Svitto (Guerra Morgarten, Josef Wiget, 02.12.2015). Va anche detto che, ad oggi, non ci sono indicazioni concrete sullo svolgimento preciso di questa battaglia, così come sconosciuto è il numero dei combattenti e quello dei caduti, perché non si può fare affidamento sui dati medievali relativi alle forze militari degli Asburgo e al numero dei defunti, spesso decisamente sovrastimati. Si presume che l’armata asburgica dovesse essere composta sia da cavalieri aristocratici, sia da soldati a piedi provenienti dalle zone di dominio degli Asburgo, tra cui Argovia, Zurigo, Zugo, Lucerna e via di seguito. Dall’altro lato c’erano invece i Paesi forestali, ossia i cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo che componevano la Svizzera primitiva, verosimilmente per l’appunto sottodimensionati rispetto ai primi.

Raffigurazione della battaglia del Morgarten (1315) dove i fanti svizzeri sconfissero la cavalleria austriaca.

Ciò che é certo riguarda invece la parte storica, con l’inizio ufficiale della guerra attestata nel giugno del 1310. Al contrario di quanto fato dagli Asburgo, Re Enrico VII di Lussemburgo confermò l’immediatezza imperiale ai Paesi forestali, cosicché le persone e le proprietà -che normalmente erano direttamente sottoposte al re o all’imperatore e al Sacro Romano Impero- non fossero più soggette ad alcun signore territoriale. Questo riunì dunque i tre Cantoni in un baliaggio imperiale, che venne assegnato al conte Werner von Homberg; di conseguenza, i rapporti tra gli Asburgo e i Paesi forestali, e in particolare Svitto, andarono sempre più deteriorandosi. Non era però l’unica ragione dei dissapori tra le parti; si parla infatti di tre tipi di conflitto: il conflitto di trono, il conflitto di marca e probabilmente anche il conflitto nobiliare, come ricorda sempre lo storico Josef Wiget.

Per quanto riguarda il conflitto di trono, ci fu appunto un contesto fertile in questo senso, che creò presumibilmente il preludio della Battaglia del Morgarten; in particolare, dopo la morte di Enrico VII, i principi elettori non trovarono accordo su nessuno dei candidati comuni per la corona tedesca, giungendo così ad una “doppia elezione” tra Ludovico il Bavaro (del casato bavarese dei Wittelsbach) e Federico I d’Asburgo (detto il Bello), fratello del duca Leopoldo I che era a capo del casato asburgico. Gli svittesi supportarono Ludovico il Bavaro, avendo con lui la speranza di confermare o di rinnovare le “libertà” ottenute nel 1240, che gli garantivano la possibilità di continuare ad autogestire le relazioni interne. Una speranza che divenne realtà nel 1316 -quindi l’anno dopo la Battaglia del Morgarten- quando re Ludovico il Bavaro confermò la lettera delle libertà, presumibilmente come ricompensa per la presa di parte degli svittesi.

Il conflitto di marca è, invece, il più classico di questa situazione, essendo relativo ai confini e allo sfruttamento dei terreni tra gli abitanti di Svitto e il convento di Einsiedeln. In effetti, attorno al 1300 il convento era considerato un importante punto di riferimento per la produzione agricola, tanto da decidere di passare all’allevamento di grosso bestiame, che era molto più lucrativo; questo però mise in difficoltà i piccoli contadini, locali e svittesi, poiché poneva una reale minaccia alle forme di sfruttamento tradizionali nel terreno comune, visto l’allevamento intensivo di grandi animali. Si giunse quindi a rivolte contadine, vieppiù energiche, che culminarono il 6 gennaio 1314 quando gli svittesi attaccarono il convento di Einsiedeln; l’insegnante alla scuola dell’abbazia, tale Rudolf von Radegg, fu testimone oculare del cruento evento come racconta lui stesso nel suo poema “Cappella Heremitana” (a cura di e trad. da P. J. Brändli, 1975), sottolineando la violenza estrema dell’attacco e del saccheggio, dopo il quale i monaci vennero portati a Svitto ed incarcerati per diverse settimane.

Da qui, la terza ragione della battaglia: il conflitto nobiliare, individuato dalle nuove ricerche storiografiche. In particolare, il duca Leopoldo I d’Asburgo, in qualità di proprietario dell’avogadria ecclesiastica sul convento di Einsiedeln, si sentì sfidato da questo attacco e, di rimando, la sua reputazione fu messa in discussione. Dal 1309 nei Paesi forestali il balivo imperiale reggente era appunto Werner von Homberg, il quale vantava diritti ereditari sui diritti di baliaggio del convento di Einsiedeln. Fu lui dunque il più importante attore politico della regione, e ciò anche grazie al fatto che dal 1313 intraprese azioni mirate per rafforzare la propria posizione nella Svizzera interna, collaborando strettamente con i gruppi locali al comando nella regione; di conseguenza per il conte Werner, i diritti di baliaggio erano un’importante fondamento di controllo e, in quest’ottica, si può quindi considerare la Battaglia del Morgarten anche come una faida aristocratica tra il balivo imperiale von Homberg e il signore feudale Asburgo, per la rivendicazione dei baliaggi sulla proprietà del convento di Einsiedeln. Dopo l’attacco al monastero, gli Asburgo si videro infatti costretti a sottolineare i propri diritti di baliaggio sui beni e sulle le genti di Einsiedeln tramite la loro presenza in loco, e dunque la valle dell’Ägeri, allora proprietà del convento di Einsiedeln, fu la rotta di marcia scelta per dimostrare il dominio sia sugli svittesi e il loro balivo imperiale, sia sull’abate di Einsiedeln a cui andava dimostrato che si poteva fare affidamento alla promessa di protezione degli Asburgo.

Uri, Svitto e Untervaldo si schierarono appunto con il Balivo imperiale e con Ludovico il Bavaro e così vennero colpiti dal Bando Imperiale decretato da Federico il Bello, della cui attuazione gli Asburgo incaricarono il duca Leopoldo. La mattina del 15 novembre 1315, quest’ultimo radunò tutte le sue truppe nella cittadina asburgica di Zugo, per poi dirigersi verso Sattel passando per la valle di Ägeri. La risposta da parte degli Svittesi fu netta: attaccarono l’esercito di Leopoldo in marcia nella zona di Schornen -ossia nell’estremità superiore del lago di Ägeri, costringendo il contingente alla fuga dopo un breve ma cruento scontro.

Murale raffigurante la battaglia del Morgarten sulla facciata del municipio di Svitto.

Come riporta ancora lo storico nel suo testo, la battaglia del Morgarten fu la prima battaglia per l’indipendenza combattuta dalla Confederazione, un momento decisivo che tuttavia “non segnò né la fine dei contrasti in Svevia e nella Svizzera centrale, né un indebolimento decisivo degli Asburgo-Austria” (La guerra del Morgarten, J.Widget, 02.12.2015), ma dopo la quale Svitto si dedicò a consolidare i legami già esistenti con Uri e Untervaldo. A Brunnen infatti, un nuovo Patto federale fu rinnovato dai rappresentanti dei Paesi forestali, tramite negoziato, nel dicembre di quell’anno, che prevedeva una politica estera comune talmente ben articolata da avere impatto per secoli sull’agire dei tre Cantoni primitivi; l’accordo del 1315 fu infatti identificato dalle cronache come l’atto di fondazione della Confederazione elvetica fino alla fine del XIX secolo.

Il Patto riguardava anzitutto la pace territoriale, a dimostrazione del fatto che i Paesi forestali fossero perfettamente in grado di preservare una convivenza pacifica, confermando così anche il loro ruolo di “partner commerciali” con il re Ludovico il Bavaro. L’effetto di questa intesa, difatti, si può considerare più duraturo rispetto a quello del 1291, poiché vi furono costanti correzioni e revisione nel corso del tempo in modo da tener conto dei nuovi scenari e contesti che andavano creandosi; di conseguenza la “Lettera del Morgarten” non solo mantenne sempre una valenza concreta tra il popolo, ma divenne anche portatrice di significati mitologici legati alla libertà, alla devozione, alla virtù, alla forza e all’armonia: pilastri del comportamento dei Confederati. Un documento che va considerato dunque come fondamentale per la storia elvetica, ad oggi conservato nella sua forma di ristesura nel Museo dei Patti Federali di Svitto.

Cappella del Morgarten

La battaglia del Morgarten appartiene ai cosiddetti Miti di fondazione, poiché nella visione tradizionale viene considerata come il primo scontro militare per l'indipendenza combattuta dalla Confederazione. Allo stesso modo, tuttavia, come ricorda ancora lo storico Widget, la storiografia recente ha ridimensionato la portata degli eventi militari, allorché a rimanere preponderante è la decisa valenza politica della battaglie e della guerra, che si possono considerare avvenimenti centrali nella storia della fondazione della Svizzera ed é questo il motivo per cui la cultura della commemorazione si è tramandata a lungo nel tempo. Fino al XX secolo, il ricordo della Guerra del Morgarten venne tramandato prettamente da piccole feste locali che avevano luogo nei cantoni di Svitto, Zugo e Uri, per andare poi ad intensificarsi, cosicché oltre alla locale cerimonia religiosa che dal tardo Medio Evo ricorda lo scontro, prese forma anche una cultura laica della memoria: vennero istituite giornate e feste commemorative, fu eretto nel 1908 un monumento sul Buchwäldli (Oberägeri) e prese avvio il tiro del Morgarten, istituito nel 1912.

La commemorazione forse più importante e dispendiosa si svolse per la prima volta nel 1939, continuando poi lungo il corso dei decenni; ancora oggi a Schornen, dove sorge la Cappella, si tiene ogni anno una manifestazione commemorativa grazie al sostegno del comune di Sattel, del relativo distretto e del cantone di Svitto, in collaborazione anche con il Canton Zugo.

Vista sulla fortificazione (Letzi) del Morgarten.

Questo importante accadimento storico diede però avvio anche ad una disputa, tra Zugo e Svitto, legata in particolare alla localizzazione precisa dello scontro: un argomento che nei secoli diede adito a parecchi malumori tra i cittadini di Oberägeri (Canton Zugo) e quelli di Sattel (Canton Svitto), soprattutto quando si dovette decidere dove posare il monumento commemorativo. Lo scontro ebbe in effetti luogo nei pressi di Sattel, e la Letzi in muratura già menzionata nel 1322 (ovvero la fortificazione eretta per impedire al nemico di penetrare nel territorio) segue una dorsale rocciosa che attraversa la valle; la posa della sua torre avvenne nel suo punto più basso, ossia nei territori di Schornen (frazione del comune di Sattel), ma é comunque situata all’entrata sudorientale della valle di Ägeri (Canton Zugo); entrambi i cantoni ne rivendicano quindi la paternità, senza tuttavia un vincitore definitivo.

Indubbio è invece il fatto che si tratta di una zona che oggi possiamo definire come una tra le meglio conservate del Canton Svitto, costituita da verdi prati, dalla vista sul lago e da numerose (nonché notevoli) fattorie, risalenti al XVIII secolo. Un luogo epico fin dal 1300, così come mitica è la stessa battaglia che rimane avvolta nella nebbia tra storia e leggenda.

Oberägeri. Vista del Morgarten sul Lago di Aegeri (Canton Zugo)

La battaglia del Morgarten, infatti, era e rimane uno scontro che racconta la storia elvetica, fatta di una vittoria che ha il profumo di libertà e di indipendenza dall’oppressore austriaco. Un episodio talmente mitico e memorabile che, ancora ai nostri giorni, ai bambini della valle di Ägeri si raccontano degli aneddoti terribili sui cavalieri morti durante la battaglia; vicende così brutte, si dice, da aver ancorato nella zona i loro fantasmi, i quali andrebbero vagando in quei luoghi tutte le notti durante gli anniversari dello scontro. Si racconta anche che alla mezzanotte dell’anniversario il lago di Ägeri si tinga di rosso e l’armata dei cavalieri degli Asburgo sorga dalle sue acque per... vendicarsi!

La Battaglia di Morgarten

RSI Shared Content DME 09.11.2021, 15:02