Malgrado se ne parli di più, anche nella scienza la questione di genere resta un problema, perché i pregiudizi radicati in secoli di consuetudini sono duri a morire. Certo è passato il tempo in cui, per poter essere ascoltate e pubblicare, le scienziate dovevano usare pseudonimi maschili, come è accaduto già dal Medioevo. Basti pensare al caso paradossale di Mary Sommerville, matematica, astronoma e scrittrice scozzese, considerata la regina della scienza ottocentesca, autrice di libri che venivano adottati all’Università di Oxford dove però – in quanto donna – non poteva metter piede.

Nella prefazione al bel libro Oltre Marie. prospettive di genere nella scienza (Leplurali editrici, 2023) la pluripremiata astrofisica Patrizia Caraveo, direttrice dello IASF (Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica) di Milano, racconta che nel 2003, a seguito di una sua importante scoperta pubblicata sulla rivista Science, l’American Biographical Institute le annunciò di averla nominata “Man of the year”. «Non credo sia necessario alcun commento a questo fulgido esempio di pregiudizio di genere. Io, che mi ero firmata con le mie iniziali, ed ero il primo nome di un articolo che Science aveva messo in evidenza, dovevo essere un uomo».

D’altronde, scrive sempre la Caraveo, «il rispettatissimo Nature fino al 2000 diceva che la sua missione era rivolta ai “Men of science”»…

Il tasso di iscrizioni femminili nelle facoltà scientifiche è in aumento, è vero. Ma continuano ad essere poche le donne che accedono ai livelli più alti del mondo accademico. Segno che c’è ancora molto lavoro da fare: non solo in materia di decostruzione degli stereotipi, ma soprattutto nel modo stesso in cui concepiamo la società. Ecco perché è importante continuare a riflettere sulla disparità di genere, anche nel mondo della scienza. Le discriminazioni non solo influenzano la vita e la carriera delle scienziate, ma inficiano la qualità della scienza stessa.

Della necessità di prospettive nuove sulla scienza parla appunto Oltre Marie, finalista del Premio Galileo per la divulgazione scientifica 2024. Le autrici, la matematica Nastassja Cipriani e l’astrofisica Edwige Pezzulli, entrambe con un lungo precariato alle spalle, non si limitano a illustrare le difficoltà incontrate dalle donne nella scienza, o a indagare – sempre con un godibile piglio narrativo – i pregiudizi che da secoli sono alla base della discriminazione, ma allargano il discorso a come la scienza viene raccontata e percepita.

La Giornata internazionale delle donne nella scienza

Telegiornale 11.02.2023, 21:00

La scienza non è, come in genere si pensa, del tutto neutrale e imparziale. E soprattutto non è il frutto di poche grandi menti, perlopiù maschili, con qualche luminosa eccezione dell’altro sesso. Questa narrazione, incentrata sulla retorica dell’oggettività assoluta e dello scienziato geniale, continua ad alimentare stereotipi, pregiudizi e falsi miti.

La stessa Marie Curie è simbolo di questa narrazione. La sua storia infatti «ci dimostra che da sole non si va da nessuna parte: Marie Curie diventa tale grazie alla sorella con la quale aveva stabilito un patto di sorellanza. Una di loro avrebbe lavorato 7 anni per permettere all’altra di studiare alla Sorbona medicina, e così poi fece anche l’altra».

La scienza, ricordano le autrici, non è fatta né mai è stata fatta solo da singole persone. Essa infatti è il frutto del lavoro congiunto di tantissimi studiosi e ricercatori, nonché «il risultato di una complessa interazione fra gli scienziati, l’ambiente in cui vivono, le società in cui sono immersi». Ecco perché «gli elementi culturali, gli stereotipi e i valori di chi fa la scienza possono giocare un ruolo anche rilevante nella costruzione delle teorie e dei modelli che vengono elaborati». E «il contesto in cui l’impresa scientifica si muove condiziona le domande che vengono poste, o gli strumenti e i dati utilizzati per rispondere».

https://rsi.cue.rsi.ch/info/dialogo/La-parit%C3%A0-di-genere-%C3%A8-stata-raggiunta-in-Svizzera--2088302.html

Le autrici citano numerosi casi storici in cui la prospettiva degli scienziati osservatori si è scoperta parziale, quando ad essa si è cominciato ad affiancare quella delle scienziate. Gli studi sui primati sono uno degli esempi più eclatanti. Quando le prime studiose cominciarono ad occuparsene, il quadro che emerse dai loro studi era ben diverso da quello che ne avevano dato fin lì i primatologi.

«Jane Goodall per esempio (etologa e antropologa britannica, ndr) notò aspetti della vita degli scimpanzé che altri prima di lei non avevano visto, aprendo di fatto la strada a nuove direzioni di ricerca. Alla base di questa svolta ci fu una semplice ma potente convinzione: ogni individuo all’interno di un gruppo è, di per sé, interessante. Ed è proprio mettendo in pratica questo principio che fu possibile iniziare a osservare, e quindi a studiare, ciò che fino ad allora era stato trascurato. Seguendo questo approccio, Goodall capì che le femmine non sono semplicemente uno strumento o una risorsa passiva all’interno di una comunità diretta esclusivamente dai maschi, come era stato teorizzato fino a quel momento».

Emblematico della sottovalutazione ed esclusione, in passato sistematica, dello sguardo femminile nella scienza, è pure il caso di una pioniera come l’ingegnera e chimica Ellen Swallow, che nel 1870 già si occupava scientificamente di problemi ecologici: il suo ambito di ricerca fu classificato come ‘economia domestica’. Il suo è uno dei tanti casi di scienziate che aprirono la strada all’ecologia – e non solo. Le racconta il libro Prime. Dieci scienziate per l’ambiente, a cura di Mirella Orsi e Sergio Ferraris (Codice edizioni 2023). Tra di esse Maria Sibylla Merian, pittrice e naturalista tedesca, che a metà ‘600 anticipa di cento anni la nascita ufficiale dell’ecologia con una metodologia tanto all’avanguardia quanto a lungo ignorata. O Eunice Newton Foote, scienziata e attivista statunitense: la prima, a metà ’800, a teorizzare l’effetto serra e a prevedere la crisi climatica, cui toccò assistere alla demolizione pubblica della sua ricerca, ovviamente senza diritto di replica in quanto donna. Il suo nome riappare solo nel 2010, quando Raymond Sorenson, geologo petrolchimico appassionato di libri scientifici antichi, si imbatte nella sua ricerca leggendo l’Annual of scientific discovery del 1857, ne comprende la valenza pionieristica e inizia a ricostruire la vicenda della scienziata – e di riflesso a riscrivere la Storia.

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Donne-scienziate-nell%E2%80%99Alto-Medioevo--1779868.html

Il messaggio del libro è proprio quello di trasmettere l’importanza di integrare il punto di vista femminile con quello maschile: le scienziate rievocate nel volume avevano sviluppato un pensiero laterale inedito per la loro epoca e particolarmente prezioso. Come dire: punti di vista differenti producono risultati migliori.

Che è esattamente quanto sostengono Cipriani e Pezzulli in Oltre Marie: la discriminazione di genere non pesa solo sulle scienziate o sulle ragazze che vorrebbero diventarlo, ma anche sulle scienze stesse, che da una pluralità di sguardi non possono che trarre beneficio:

«Una scienza più plurale, più attenta e aperta alle prospettive di genere, sarà una scienza più preparata a identificare quei punti ciechi causati da un’unica prospettiva parziale dominante. E a (…) sostenere una descrizione della scienza che non sia piatta e approssimata bensì multidimensionale, e che riconosca e valorizzi la sua complessità”».

Insomma, non basta far entrare le donne nella scienza: bisogna cambiare la cultura delle scienze, che, come ogni forma di sapere, è un soggetto collettivo, un’impresa collettiva, che risente di tutta una serie di condizionamenti e influenze del contesto sociale culturale e politico in cui si sviluppa.

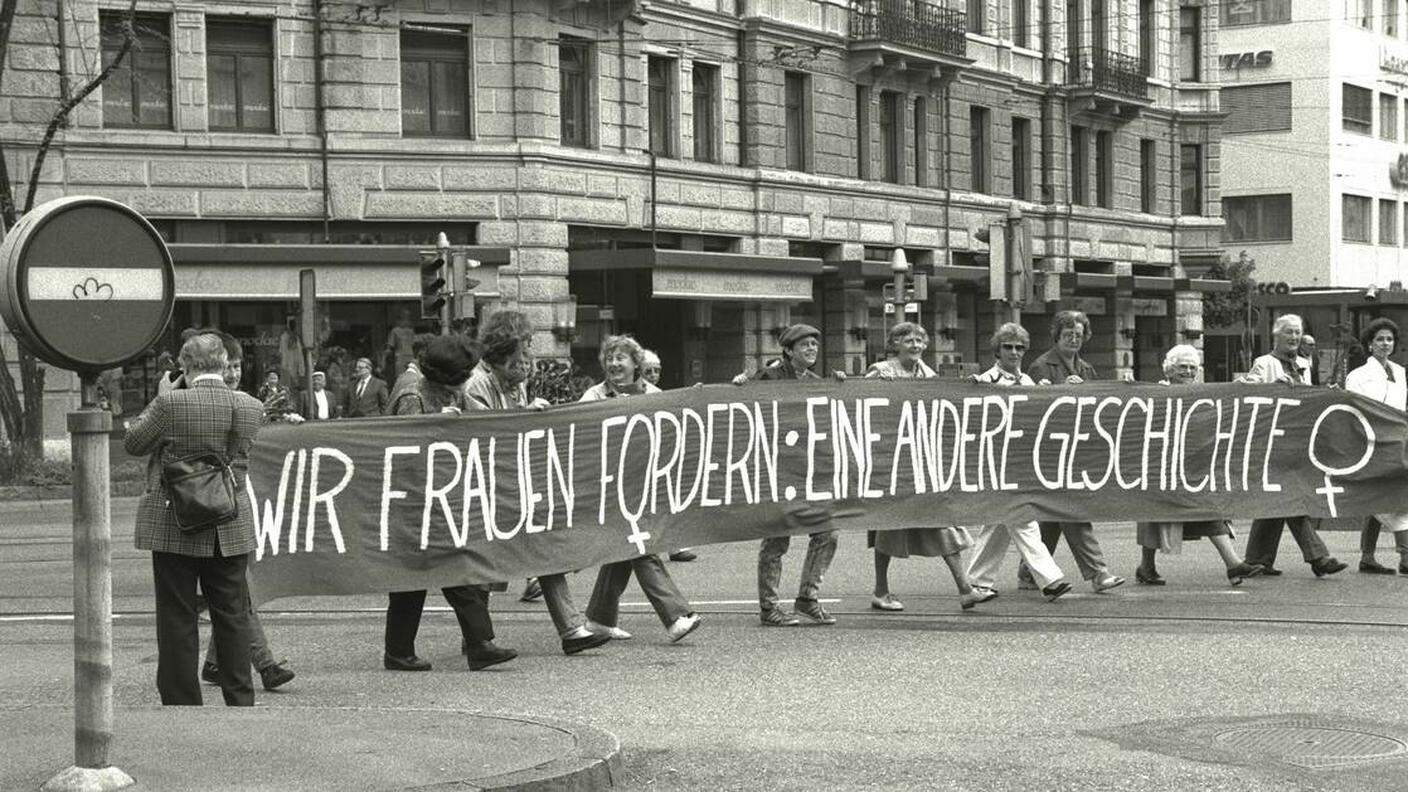

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Storia-delle-donne-e-storia-di-genere--2118170.html