Sono passati sei anni da quando Freydun Rabbani è arrivato in Svizzera e ancora oggi non sa se potrà restarci. È un profugo afgano ma per la SEM, la segreteria di Stato della migrazione, lui è un cittadino iraniano. È il paradosso finale di una lunga storia familiare, complessa e dolorosa, carica di speranza, ricca di colpi di scena: vite sospese che danzano nel limbo dell’incertezza.

Una parte della famiglia Rabbani ad Herat

La terra natale

Poco lavoro, molta povertà, tanta violenza. Siamo ad Herat, città polverosa e caotica, cullata dalle vette dell’Hindu Kush, nell’ Afghanistan occidentale. È il 2008. Ci sono i Talebani a definire i contorni delle vite di ciascuno e delle libertà di tutti. Qui crescono gli otto figli della famiglia Rabbani, sei fratelli e due sorelle

Afshin, è il maggiore. Ama fotografare e lavora per la televisione locale come giornalista. Ha talento ma soprattutto coraggio: documenta di nascosto le attività illegali dei talebani e finisce presto su una lista nera. Sua madre, Majahn, gli chiede di smettere “Metti la nostra famiglia in pericolo”.

È notte quando arrivano i miliziani a casa Rabbani. Cercano Afshin ma lui è fuori città. Interrogano il padre, si innervosiscono, vogliono le fotografie, frutto del lavoro di suo figlio. La tensione si alza, le mani colpiscono duro. E il padre viene arrestato. I suoi figli, ancora solo bambini, piangono, sanno che probabilmente non lo vedranno mai più.

Passano dei mesi, i talebani ritornano, ancora di notte. Cercano gli altri maschi di casa ma trovano solo le donne e se ne vanno. L’angoscia diviene agonia per Majhan: i suoi figli sono quasi tutti minorenni e le bambine per i talebani valgono meno di niente. A lei è vietato lavorare, per la legge islamica non ne ha diritto. Il giorno dopo, raduna la famiglia, parla con tutti e decidono di lasciare l’Afganistan. “Non sapevamo dove andare ma restare significava morire” ricorda Aresu, la figlia maggiore, allora tredicenne.

I fratelli Rabbani

Il viaggio

Il viaggio è una lunga, infinita camminata, testa bassa e bocca chiusa per risparmiare fiato, nessuno parla, si cammina e basta. Sempre e solo a piedi: quando si scappa e non si ha niente, questo è il destino. L’Iran è la prima tappa, qui la famiglia si divide. Freydun e un altro fratello non si trovano piu’ ma bisogna ripartire in fretta: qui gli afgani non sono i benvenuti, sono perseguitati e deportati. La madre e gli altri devono continuare senza di loro. Insieme a centinaia di altri profughi ripartono stremati e silenziosi sotto il peso del loro stigma. Lo scopo: varcare le montagne per superare il confine. Il pericolo: la polizia di frontiera e i loro fucili. Stavolta si viaggerà anche di notte, stretti mano nella mano per non smarrirsi nel buio. È l’eco delle pietre che precipitano a determinare l’ampiezza del baratro delle valli dell’Anatolia. Il figlio più piccolo, Ebra, ha meno di un anno, lui viaggia di braccio in braccio, si danno il turno per portarlo. “Devi restare concentrata e camminare, decisa. Non sono permesse distrazioni. Anche se sei una bambina di tredici anni, anche se tuo fratellino in braccio si dimena, c’è il timore che se comincia a piangere il trafficante di uomini te lo strappi di mano per silenziarlo lui” ricorda Aresu. Anche Mahjan, sua madre, è esausta, Afshin se la carica in spalla, non c’è altra scelta. Il pericolo è ovunque, superato uno ostacolo ne sorge un altro, e un altro. Poi un altro ancora, come se la loro vita stessa fosse fatte di prove da superare.

Il naufragio

Si arriva in Turchia e un nuovo abisso si prospetta al loro orizzonte, ancora più grande e spaventoso. Un abisso diverso, ma pur sempre un abisso: il mare. Venti persone su una barca piccolissima, basta poco e si affonda. Il rumore delle onde si confonde con il pianto soffocato delle madri, con le urla assordanti dei bambini, con la preghiera degli uomini. Nessuno sa nuotare, l’acqua inghiotte i loro corpi esausti, consuma le ultime forze, sale fino alla gola. Mahajan stringe a sè i suoi figli, Aresu ha in braccio Ebra ed è mano nella mano con sua sorella minore: Elmira, ha sei anni. La sente, anche se è buio e non la vede. Poi il miracolo, vengono ripescati dalla loro sorte appena in tempo. Le coste della Grecia come un miraggio in quel massiccio deserto blu. Poi, ancora in cammino. Sono passati sei mesi da quando la famiglia si è divisa. I contatti coi fratelli in Iran si perdono. Afshin ne soffre, si sente in colpa, dopo la scomparsa del padre, ma non c’è tempo per i rimorsi quando sei un profugo. Con un treno notturno, come clandestini, giungono a Chiasso “Volevamo venire in Svizzera, conoscevamo la Croce Rossa, avevamo l’idea di un paese pacifico”. Ma non vengono accolti. Espulsi verso l’Italia. Giorni che diventano settimane a Milano, poi la Francia: gli odori fetidi dei parchi, i rumori assordanti delle stazioni sono il loro giorno e la loro notte. Mahjan e i suoi figli sperimentano la vita sotto i ponti delle città europee. Poi trovano un varco per Ginevra, di nuovo le guardie di confine e un secondo approdo a Chiasso. Sono mesi di attesa, nessuna spiegazione su quello che succederà. Di notte, nei centri asilanti, i sogni diventano incubi: l’ansia della deportazione. Aresu si ammala. Passa un anno, 365 giorni di nulla, ore e minuti di niente, e ottengono un insperato permesso provvisorio.

La Svizzera

Aresu e alcuni dei suoi fratelli sono analfabeti, ma è forte la loro determinazione, sono caparbi. Il sistema d’accoglienza ingrana. Le scuole medie, il tirocinio, per alcuni il liceo e l’Università, infine il lavoro “Ho scelto di studiare da ostetrica, volevo dare indietro quello che ho ricevuto”. Anche se quando sei uno straniero non tutto fila liscio.

Aresu Rabbani al lavoro

Oggi Aresu vive e lavora a Zurigo ed è cittadina svizzera, come sua sorella e un fratello minore. Per gli altri no, ancora il permesso B, dopo 15 anni, nonostante abbiano studiato, vivono e lavorano in Ticino. Una soluzione fragile, basta poco per ritrovarsi di nuovo sul baratro. Nessuna deroga nemmeno per Jalil, che formatosi come cuoco, ha aperto un ristorante a Lugano: cucina specialità afgane, zafferano e kebab, coi preziosi consigli segreti di sua madre. Ma per Mahjan, dopo l’esodo, addirittura la beffa del permesso F. Lei è “temporaneamente ammessa” in Svizzera come si dice nel gergo delle migrazioni. Un precario equilibrio tra libertà e rimpatrio, a quasi 60 anni. ”La situazione della famiglia Rabbani è emblematica della rigidità del sistema d’asilo” conferma Renzo Zanini, capo ufficio rifugiati del Canton Ticino.

Jalil Rabbani al ristorante

Aresu Rabbani e sua madre Mahjan

Fuga dall’Iran

Ma non è finita, perché dal 2010 si susseguono i colpi di scena. Gli altri fratelli Rabbani riescono a scappare dall’Iran, l’ultimo ad arrivare è Freydun. Aspra la sua vita a Teheran, momenti cupi con sprazzi di felicità. La prigionia, il matrimonio, due figli, poi il viaggio fino a Chiasso grazie a un passaporto iraniano falso, che ha comprato al mercato nero. La famiglia Rabbani finalmente di nuovo unita? Comincia invece una seconda agonia. Il segretariato di Stato della migrazione, la SEM, non crede a Freydun. “Lui è iraniano, lo dimostra il passaporto che ha con sé”. A nulla servono le testimonianze dei fratelli, le fotografie di Afshin scattate ad Herat quando erano bambini: la richiesta di asilo viene respinta. Disperazione e paura, per Freydun incombe la minaccia di un rimpatrio.

Aresu, Afshin e Freydun Rabbani ad Herat

Passano i mesi. Una notte, irrompe improvvisa una telefonata da un cugino lontano. La riceve Afshin: suo padre è vivo. L’hanno segnalato a Kabul, abbandonato in un carcere, sfinito e malato. Ma bisogna fare in fretta ed Aresu chiede un immediato ricongiungimento familiare. Dopo 20 anni di prigionia e torture, suo padre torna libero. Il volo diretto dall’Afganistan fino a Zurigo, poi due mesi in ospedale. Ma anche lui, nonostante le persecuzioni, è solo “provvisoriamente ammesso”. Si riaccende la speranza anche per Freydun. Il test del DNA lo conferma, lui è figlio di suo padre, è davvero parte della famiglia Rabbani, è afgano. Partono i ricorsi, i rigetti della SEM, i contro ricorsi al Tribunale federale. Ad oggi nessuna risposta. Per Freydun, l’espulsione è un’inquietudine quotidiana. Vive in un limbo, l’ombra della deportazione, la separazione da moglie e figli. E poi il rischio è alto, se torna in Iran con un passaporto falso. Aresu, sua sorella, lo sa e ha paura, lancia una petizione online: chiede al Canton Ticino di rilasciare un permesso umanitario, il cosidetto “caso di rigore”. Le firme superano quota mille in poche settimane. Aresu si auspica siano sempre di piu’: è in gioco la vita di suo fratello, il regime non perdona. Lo scorso anno la Confederazione ha accettato il 90% delle richieste dei casi di rigore inoltrate dai Cantoni ma i tempi sono lunghi. Bisogna aspettare, la vita sospesa è un’incertezza tagliente, come i coltelli della cucina persiana di Jalil “ Lo vorrei qui con me a lavorare, ma senza permesso è come non avesse identità” sussurra mentre sfiletta gli spiedini di kebab, sotto lo sguardo vigile di sua madre. Il nome del ristorante? Le mille e una notte.

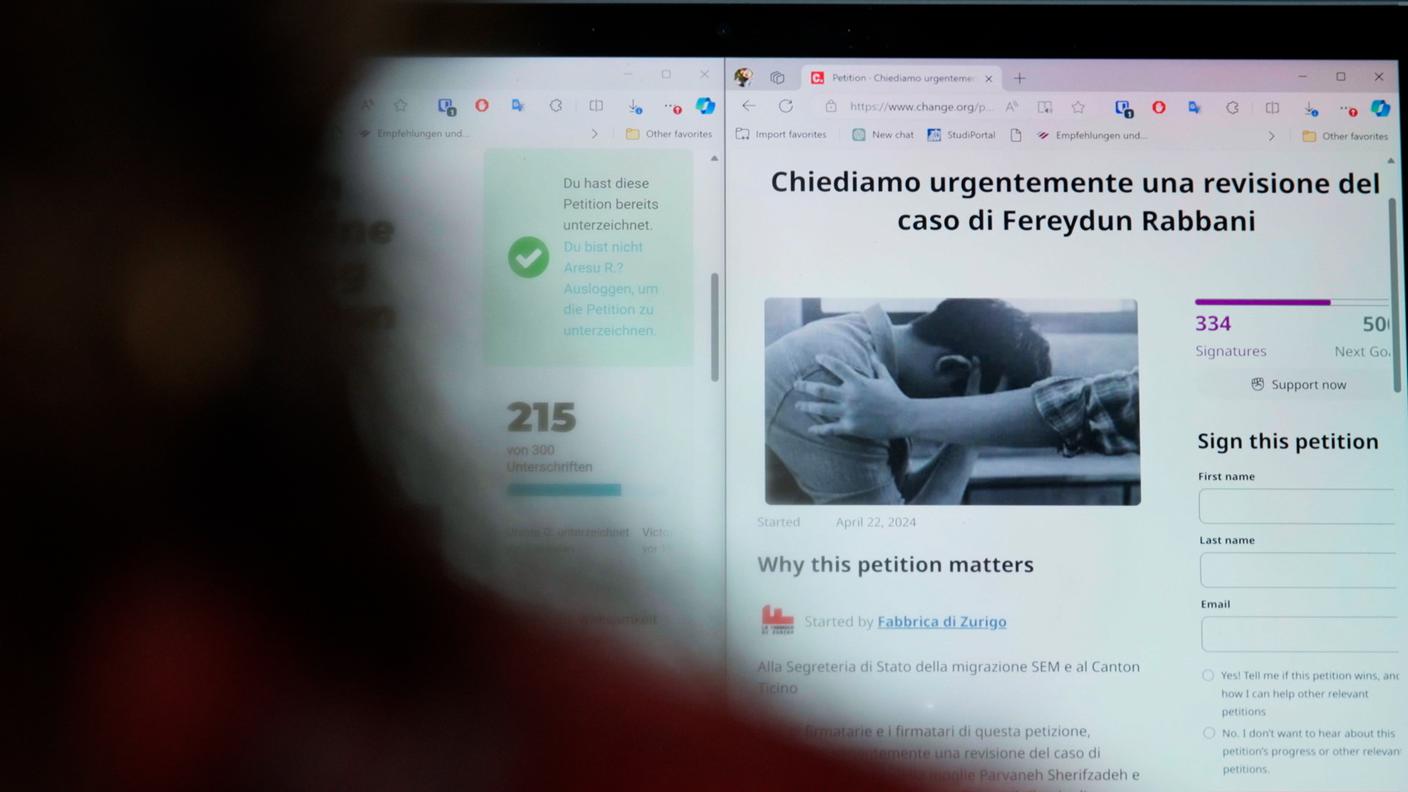

La petizione per Freydun Rabbani

Paradiso può attendere - Al termine del viaggio - Aresu e i suoi fratelli

Falò 10.09.2024, 20:40