L’architettura è sicuramente «un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione» come sosteneva Le Corbusier, ma è altrettanto indubbio che, in fase di progettazione, non deve essere privilegiata la sola dimensione estetica.

«Noi architetti abbiamo il dannato e sacrosanto dovere e obbligo di romperci il capo su che cosa si debba fare nell’edilizia abitativa per facilitare la vita alle donne e agli uomini»: così pensava infatti Margarete Schütte-Lihotzky detta Grete, la prima donna austriaca a diventare architetta e designer nel Novecento. Questo atteggiamento pragmatico Schütte-Lihotzky l’aveva assimilato intorno alla metà degli anni Venti quando venne invitata a partecipare ai lavori della pubblica amministrazione di Francoforte per lo sviluppo di un importante programma mirato a offrire case popolari con standard di vita elevati anche se in appartamenti di piccole dimensioni. A lei fu affidata la realizzazione di alloggi per lavoratrici sole, per giovani donne da poco trasferitesi in città o per donne anziane. Innanzitutto Grete Schütte-Lihotzky propose la realizzazione di caseggiati che avessero servizi centralizzati come lavanderie, strutture per l’infanzia e scuole per le donne adulte dove, tra le altre materie, si insegnava anche economia domestica (non si deve dimenticare che quelli sono gli anni successivi alla fine della prima guerra mondiale durante i quali miseria e fame aggredivano buona parte della popolazione).

Per l’architetta quella fu anche l’occasione per immaginare in forma nuova gli spazi degli appartamenti, in modo che le loro destinazioni d’uso fondamentali (vivere, cucinare, mangiare, dormire) rispondessero in tutto e per tutto alle esigenze delle donne che lì abitavano.

La cucina di Francoforte, 1926

Fu durante questa ricerca che Margarete Schütte-Lihotzky ebbe quell’intuizione che la rese famosa in tutto il mondo. L’ispirazione nacque dall’osservazione del mondo femminile che vedeva intorno a sé: una realtà fatta di donne che lavoravano, che assumevamo incarichi e responsabilità impensabili fino a qualche anno prima, che si affermavano come soggetti della storia. Da qui la constatazione: una donna giovane e moderna «non vuole dedicare troppo tempo alle faccende domestiche; cucinare e guardare i bambini non sono gli unici interessi nella sua vita». Fu proprio per assecondare le nuove esigenze di una società in rapidissima trasformazione che Grete pensò di rivoluzionare uno degli elementi centrali della vita domestica: la cucina. Quelle tradizionali erano grandi, disfunzionali, di difficile gestione e pulizia. Partendo dalla considerazione che «per svolgere qualsiasi lavoro esiste necessariamente un modo più semplice ed efficace, e quindi anche meno faticoso», Grete Schütte-Lihotzky si ispirò allora alle cucine dei vagoni ristoranti che, pur in pochi metri quadrati, grazie allo spazio ottimizzato, erano capaci di garantire centinaia di pasti (e non precotti…). L’architetta allora progettò una cucina compatta, caratterizzata da spazi ristretti in modo da abbreviare gli spostamenti, resa funzionale da una distribuzione degli elementi tale da ottenere uno spazio di lavoro comodo, con piani di appoggio continui alla stessa altezza da terra e con tutto a portata di mano.

La cucina di Francoforte, particolare

Nasceva così, nel 1926, la Cucina di Francoforte, ritenuta il prototipo della cucina componibile: una pietra miliare dell’architettura d’interni e del Movimento moderno in architettura. Non solo: la modularità degli elementi della cucina permetteva la sua standarizzazione e infatti 10.000 esemplari vennero subito installati a Römerstadt, città satellitare progettata dall’architetto Ernst May alle porte di Francoforte. Nel secondo dopoguerra la “creazione” di Schütte-Lihotzky, approdò anche negli Stati Uniti diventando il progetto-base delle cucine componibili che ancora oggi fanno parte della nostra quotidianità.

La filosofia progettuale di carattere sociale dell’architetta, impegnata politicamente nella Sinistra e femminista (aveva sempre sostenuto che: «l’architettura non può e non deve essere separata dall’attivismo e dalla politica»), rientrava a pieno titolo nello Zeitgeist dell’epoca.

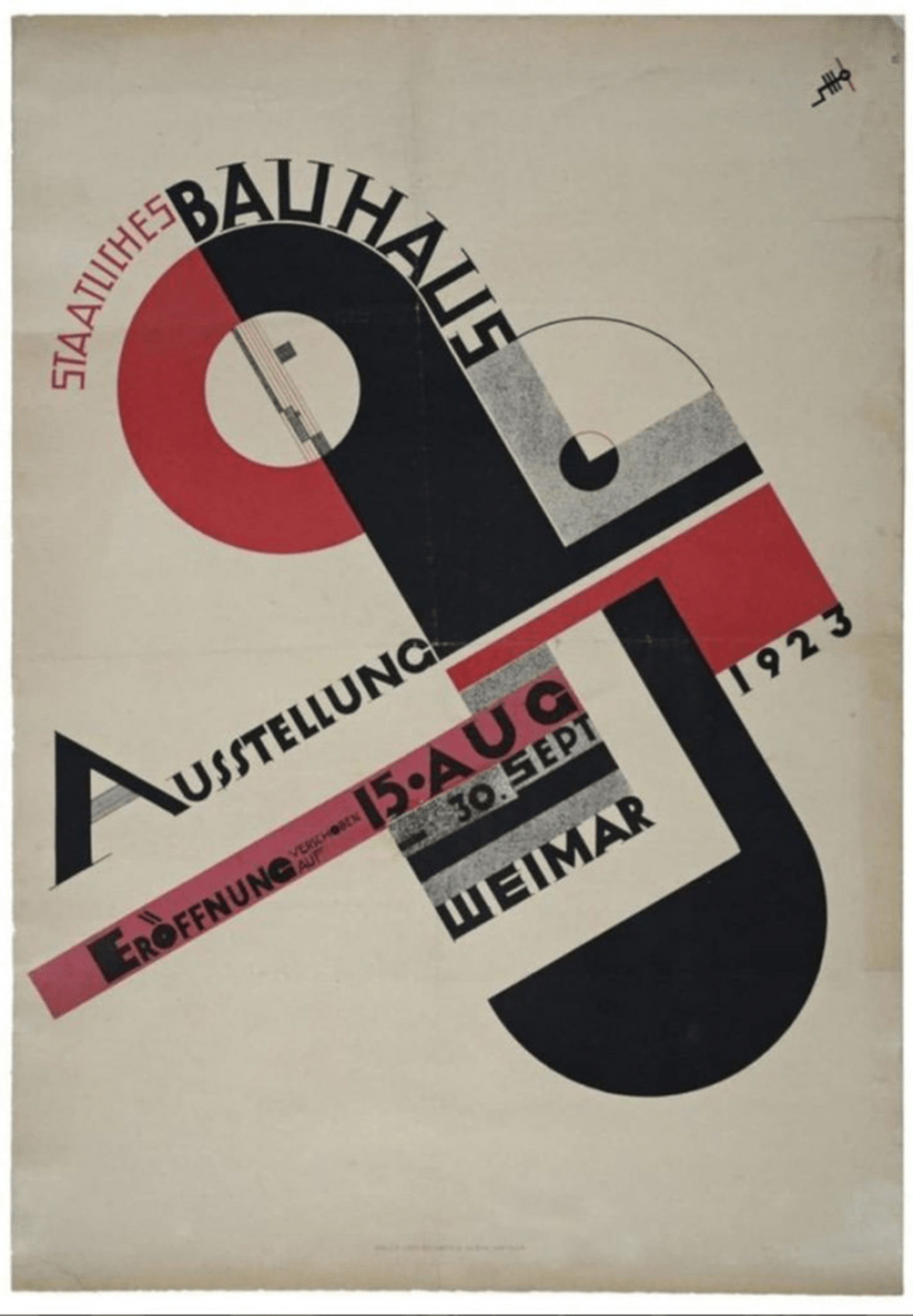

Lo spirito di quel tempo che intrecciava desiderio di modernità, idee socialiste, immaginazioni progettuali e desideri di rivoluzione, infatti, aveva affascinato molti architetti in tutta Europa. Un nome per tutti: Walter Gropius, il fondatore nel 1919 della scuola di architettura, arte, artigianato e design denominata Bauhaus ossia Casa della costruzione, attiva in Germania fino al 1933 (anno in cui il nazionalsocialismo ne decretò la chiusura con l’accusa di bolscevismo). L’intento della scuola, “frutto” culturale della Repubblica di Weimar, fu quello di sviluppare una progettazione guidata da un profondo senso di servizio nei confronti della comunità.

Foto di gruppo dei maestri del Bauhaus (1926): da sinistra a destra: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl e Oskar Schlemmer.

Il “collettivo” di lavoro del Bauhaus (tra gli altri: László Moholy-Nagy, artista e designer ungherese, i pittori Paul Klee, Wassily Kandinsky e l’architetto Marcel Breuer), era attivo su ogni fronte progettuale e creativo (rubando e decontestualizzando una formula espressa trent’anni dopo dall’architetto Ernesto Nathan Rogers, potremmo dire: dal cucchiaio alla città). In ambito edilizio Bauhaus utilizzò moltissimo gli elementi prefabbricati modificando la tipologia della casa e rendendo funzionali i suoi ambienti. Famosi sono ad esempio i progetti per abitazioni “a nido d’ape” dove lo spazio principale, il “salotto”, diventa il fulcro sul quale convergono gli altri spazi (le “celle”) della casa. Appunto, però, come scrivevamo questo era lo spirito del tempo che coinvolgeva altri architetti nel mondo, come i sovietici Moisei Ginsburg e Ignati Milinis, il finlandese Alvar Aalto, il tedesco Ludwig Mies van der Rohe, lo statunitense Frank Lincoln Wright: questi ultimi, loro malgrado, “traghettatori” dall’entusiasmo degli anni Venti al nuovo “sentire” degli anni Trenta, quelli che saranno segnati dalla crisi del ’29 e dai fascismi che si diffondono in Europa.