Qual è il vostro Blade Runner? Ne esistono, in effetti, almeno quattro (Wikipedia dice sette, vabbè). Replicanti, ma non uguali. Nonostante l’abbia visto a metà dei Novanta, il mio è l’originale del 1982 (replicante numero 1), quello che dura sette minuti in più della Director’s cut del 1993 (numero 2). Quello dove non cambia quasi niente, eppure cambia tutto.

Nella prima versione di Blade Runner c’era quel finalino consolatorio, con il protagonista che fuggiva insieme alla sua amata replicante verso un futuro migliore. Soprattutto però, c’era la voce over dello stesso Rick Deckard a narrare la storia: ed era subito noir, era subito Marlowe-nel-ventunesimo-secolo. Poi, con il tempo, ho scoperto come Blade Runner fosse cambiato e si fosse evoluto insieme alle epoche. Nella Director’s Cut già citata, via il finale lieto, via le riprese aeree del Montana (pochi secondi prestati dalle quasi venti ore girate da Stanley Kubrick per Shining). In compenso, ecco nuova di zecca la scena del sogno di Deckard che, insieme al finale, introduce il dubbio esistenziale: se prima eravamo certi si trattasse di una storia che raccontava di un uomo e del suo doppio artificiale, ora possiamo sospettare che anche l’umano non sia tale, ma piuttosto un replicante. Con la versione Final cut (numero 3) il dubbio diventa ancora più forte, non tanto per radicali differenze di contenuto, quanto per il cambiamento dei tempi: esce nel 2007, quando ormai l’immagine digitale – artificiale e quindi replicante per definizione – ha già invaso il campo cinematografico. Oggi, poi, di dubbi non ne abbiamo più: tutto è finto, tutti siamo finti, non c’è test Voight-Kampff che tenga.

Ma dicevo. Il mio Blade Runner è il primo del 1982, quello con la voce fuori campo. E quello europeo, completo di scene piuttosto violente tagliate nella versione americana (numero 4). La voce fuori campo era parte di ciò che affascinava il me quattordicenne, anche grazie al doppiaggio teatrale di Michele Gammino, molto superiore alla svogliata recitazione originale di Harrison Ford, che pare detestasse quella scelta creativa imposta dalla produzione (Ridley Scott, al riguardo, aveva cambiato idea diverse volte). Credo di essere stato l’unico ad apprezzarla, quella voce, che negli anni successivi è diventata un luogo comune (negativo) della discussione tra fan. Lo stesso Philip K. Dick la detestava, e lo aveva dichiarato sin da quando il film era ancora in lavorazione. Il genio della fantascienza americana non avrebbe cambiato idea su quel particolare, in compenso avrebbe apprezzato, e molto, l’opera di Ridley Scott nella sua totalità. Una totalità wagneriana, verrebbe da dire. Perché dentro Blade Runner c’era, in effetti, tutto.

Blade Runner – fin dalla sua versione replicante numero 1 del 1982 – raggiungeva senza dubbio il grado di Gesamtkunstwerk grazie al production design abbacinante, grazie alla musica di Vangelis, grazie alle performance che hanno definito intere carriere attoriali: Rutger Hauer è stato ricordato dalla famiglia, il giorno della sua morte, con un necrologio che cominciava con le parole «E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia».

Per dare forma alla Los Angeles del 2019, Ridley Scott e l’art director Lawrence G. Paull (che mai verrà ricordato abbastanza) avevano lavorato in modo ossessivo sui dettagli dell’ambiente, remixando ispirazioni provenienti dall’intero ventesimo secolo. Ecco allora le architetture brutaliste dell’Inghilterra post-bellica, i fumetti fanta-onirici dei francesi di Metal Hurlant (Moebius su tutti), gli illustratori del noir americano... Nonostante questo carico estetico, e nonostante i milioni di particolari minuti che movimentano ogni inquadratura, il film è di una cupezza soffocante. La metropoli è spietata. Etnicamente diversa, come si direbbe oggi, ma senza alcun senso di comunità: i suoi colori sono schiacciati dal grigiore di vie malfamate, in cui gli umani si muovono come fanno i roditori nel sottosuolo delle nostre, di città. La polizia, ovvio, è inquietante, violenta. La sovrappopolazione rende la vita sempre più difficile. Sarebbe facile dire che molte delle caratteristiche delle megalopoli dei nostri tempi sono simili a quelle della Los Angeles di Blade Runner. Con la differenza che, per quanto sia triste constatarlo, l’inquinamento non ha portato a un diluvio quasi perpetuo di pioggia acida, ma a incendi inarrestabili.

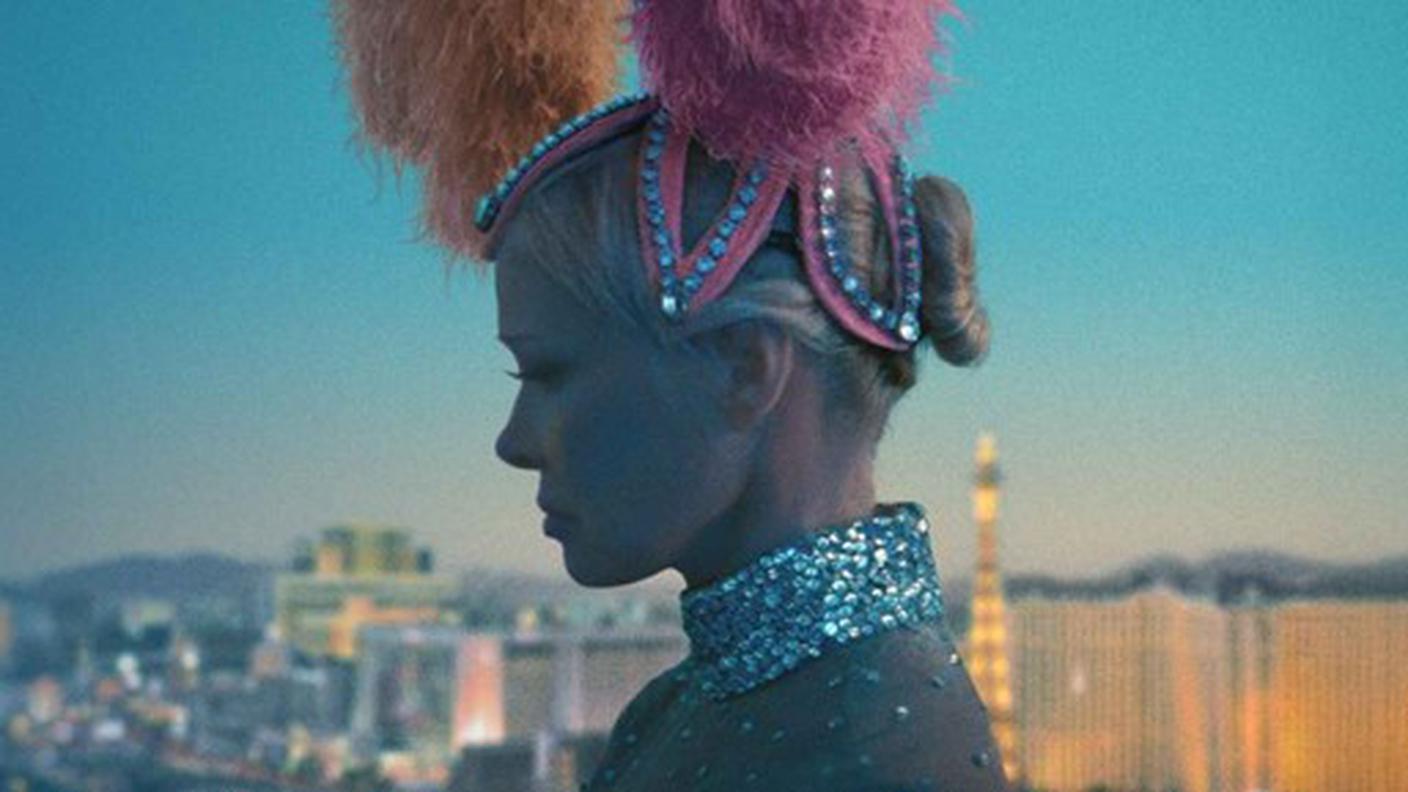

Qui però mi interessa poco l’idea della fantascienza come sfera di cristallo capace di vedere il futuro della realtà umana (del resto, è stato lo stesso Philip Dick a mettere la predizione del futuro al centro di uno dei suoi racconti più noti, Minority Report) e molto di più quella di Blade Runner come opera d’arte totale. Un diluvio, atmosferico prima ed estetico poi, che sovraccarica il nervo ottico in ogni modo. Ulteriore esempio: i costumi, capaci di ispirare la moda dei decenni successivi (chiedere a Alexander McQueen o Raf Simons, tra gli altri). Di più: i vestiti dei personaggi di Blade Runner non sono solo mostruosamente cool, ma stabiliscono un codice. I replicanti, per nascondere la loro natura artificiale, amano particolarmente pelle e pelliccia (con picchi tipo la giacca di Rutger Hauer, un meraviglioso anorak di pelle lungo quasi fino alla caviglia, con collo altrettanto di pelle altissimo, stondato e rigido. Wow). La donna umana, nel mondo di Blade Runner, indossa completi e camicette con tagli rigorosi, giacche con spalline potenti e gonne strette sopra il ginocchio. Roba da ufficio anni Ottanta. Le replicanti invece sono senza freni: completi più o meno bondage, molto nero, reti, lycra, capelli stirati o cotonatissimi, trucco da scene queen. In ogni caso, iconiche, per prendere in prestito – me ne scuso immediatamente – l’aggettivo più amato dalla moda dell’ultimo lustro. E proprio la moda è uno dei tanti motivi dell’incredibile persistenza di Blade Runner, ancora oggi.

Quando uscì la prima volta, nel 1982, pochi riuscirono a vedere il futuro di quella pellicola. A molti critici non piacque, e incassò meno anche dei pupazzi del mitico Dark Crystal di Jim Henson. Mica perché la fantascienza fosse poco popolare, beninteso: due dei film più visti, quell’anno, furono E.T. e Star Trek: L’ira di Khan. Lo stesso Philip Dick, del resto, non era considerato altro che uno scrittore di fantascienza di livello medio.

Oggi che Blade Runner è considerato unanimemente uno dei film più importanti della storia del cinema, sappiamo che senza le storie di Dick, senza Ubik, senza Tempo fuori luogo, non avremmo mai avuto Inception, Matrix, Terminator. Neanche The Truman Show, probabilmente. Tra i tanti meriti di Blade Runner c’è quello di avere portato un pubblico sempre più ampio, anno dopo anno, in direzione di quello che rimane uno dei più grandi visionari della letteratura americana. Con un film che si prendeva enormi libertà rispetto al racconto originale, eppure riusciva a coglierne in pieno le ossessioni fondamentali. Voce fuori campo o no.

Un viaggio nell’universo dell’ispiratore di Blade Runner (1./5)

Alphaville 24.03.2025, 12:05

Contenuto audio