Il 9 novembre del 1975, a una settimana dalla morte del suo autore, compariva sul Corriere della Sera uno scritto che Pier Paolo Pasolini aveva elaborato in prossimità delle riprese della sua ultima pellicola. Il testo è una sconfessione della poetica che aveva caratterizzato le sue opere precedenti e in particolare la “Trilogia della vita”: il trittico costituito da Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una notte (1974). Sebbene Pasolini non si penta affatto di quanto realizzato fino a quel momento, la sua riflessione sui corpi e la sessualità come potenza oppositiva al capitalismo assume nell’Abiura dalla Trilogia della vita un ribaltamento. “Tutto si è rovesciato,” scrive Pasolini. “Primo: la lotta progressista per la democratizzazione espressiva e per la liberalizzazione sessuale è stata brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere consumistico di concedere una vasta (quanto falsa) tolleranza. Secondo: anche la “realtà” dei corpi innocenti è stata violata, manipolata, manomessa dal potere consumistico: anzi, tale violenza sui corpi è diventato il dato più macroscopico della nuova epoca umana. Terzo: le vite sessuali private (come la mia) hanno subito il trauma sia della falsa tolleranza che della degradazione corporea, e ciò che nelle fantasie sessuali era dolore e gioia, è divenuto suicida delusione, informe accidia.” In tale presa di coscienza, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) diventa il manifesto filmato di una sconfitta, la dimostrazione che la vita non è altro che “un mucchio di insignificanti e ironiche rovine.”

I più grandi pensatori della storia hanno speso parole per trovare un senso alla violenza, ma per quanto le loro teorie possano divergere, tutti condividono la necessità di domare la nostra sete di distruzione. Tutti tranne uno. Per il Marchese de Sade, la violenza e le perversioni non sono solo parte dell’animo umano, ma un dovere dell’uomo nei confronti della natura e del mondo. Con Sade avviene uno scardinamento di ogni precedente concezione della vita, nonché un rovesciamento degli stessi concetti di Bene e Male. Non è un caso che Pasolini scelse Le 120 giornate di Sodoma del Divin Marchese per mettere a fuoco, in maniera limpida e atroce, la sua nuova concezione del mondo.

Pasolini sposta l’ambientazione del romanzo di Sade nello spazio e nel tempo, collocandolo nel periodo della Repubblica di Salò. Malgrado questo, la base resta la stessa, così come i suoi personaggi chiave, ossia quattro individui rappresentanti i quattro principali poteri: il Duca per il potere nobiliare, il Monsignore per quello religioso, Sua Eccellenza per quello giudiziario e il Presidente per quello economico. Dato l’ordine di rapire ragazzi di ambo i sessi, i quattro si rinchiudono in un palazzo con i giovani prigionieri per abusare dei loro corpi e delle loro menti senza alcun freno. Quattro non è solo il numero dei carnefici, ma anche dei capitoli in cui il film si suddivide in un’eco dantesca: Antinferno, Girone delle Manie, Girone della Merda e Girone del Sangue.

Sviluppata con Sergio Citti e Pupi Avati, la sceneggiatura fu elaborata nella direzione di un’opera fortemente politica, critica feroce delle logiche di potere nonché categorica denuncia di una sconfitta antropologica. In Salò, i corpi non sono più l’emblema della vitalità capace di contrapporsi al sistema, ma un mero oggetto del desiderio, strumento grazie all’abuso del quale il carnefice raggiunge il pieno potere su di sé e sull’altro. Una lettura che, a distanza di cinquant’anni, si mantiene attuale come riflesso delle derive politiche di stampo autarchico, nazionalista o totalitario, così come nella prepotenza delle nuove classi dirigenti, che nelle parole del Duca trovano la loro più chiara rappresentazione: “Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti, la sola vera anarchia, è quella del potere.” Salò diventa così un film sulla morte: della democrazia, della libertà e del corpo. In altri termini, “il genocidio antropologico” del mondo.

Intervista a Pier Paolo Pasolini

RSI Info 02.11.2015, 13:55

“La Commissione, a unanimità, rileva che il film nella sua tragicità porta sullo schermo immagini così aberranti e ripugnanti di perversioni sessuali che offendono sicuramente il buon costume e come tali sopraffanno la tematica ispiratrice del film sull’anarchia di ogni potere. Si esprime pertanto parere contrario alla proiezione in pubblico del film stesso.” È il giudizio espresso il 12 novembre del 1975 dalla commissione di censura, primo scoglio alla distribuzione del film che, proiettato per la prima volta al Festival di Parigi del 1975, si imbatterà da quel momento, insieme al produttore Alberto Grimaldi, in numerosi verdetti, tagli e sequestri. Dopo una condanna a 200 mila lire di multa e due mesi di reclusione, la Corte d’Appello di Milano assolverà Grimaldi solo nel febbraio del 1977, imponendo però tagli alla pellicola, che verrà finalmente dissequestrata nel giugno dello stesso anno. Leggendarie, a questo punto, diventeranno le scene mai viste ma da molti raccontate, quasi quattro minuti di pellicola scomparsi che trovano conferma nei 3297 metri dichiarati, contro i 3192 accertati

Dopo l’omicidio di Pasolini, Salò si trasformò inevitabilmente nel suo oscuro testamento. Uno squarcio sul presente che non offre spiragli di luce sul domani. Accecata dall’innocenza del passato, illusa dal potere dei corpi, dall’energia giovanile, la poetica pasoliniana si affacciò presto alla mostruosità di una “mutazione antropologica” profetizzata. Il primo capitolo di una “Trilogia della morte” destinata e rimanere incompleta è così il trionfo di un individualismo edonistico che diventa principio del mondo, logica perversa dei potenti.

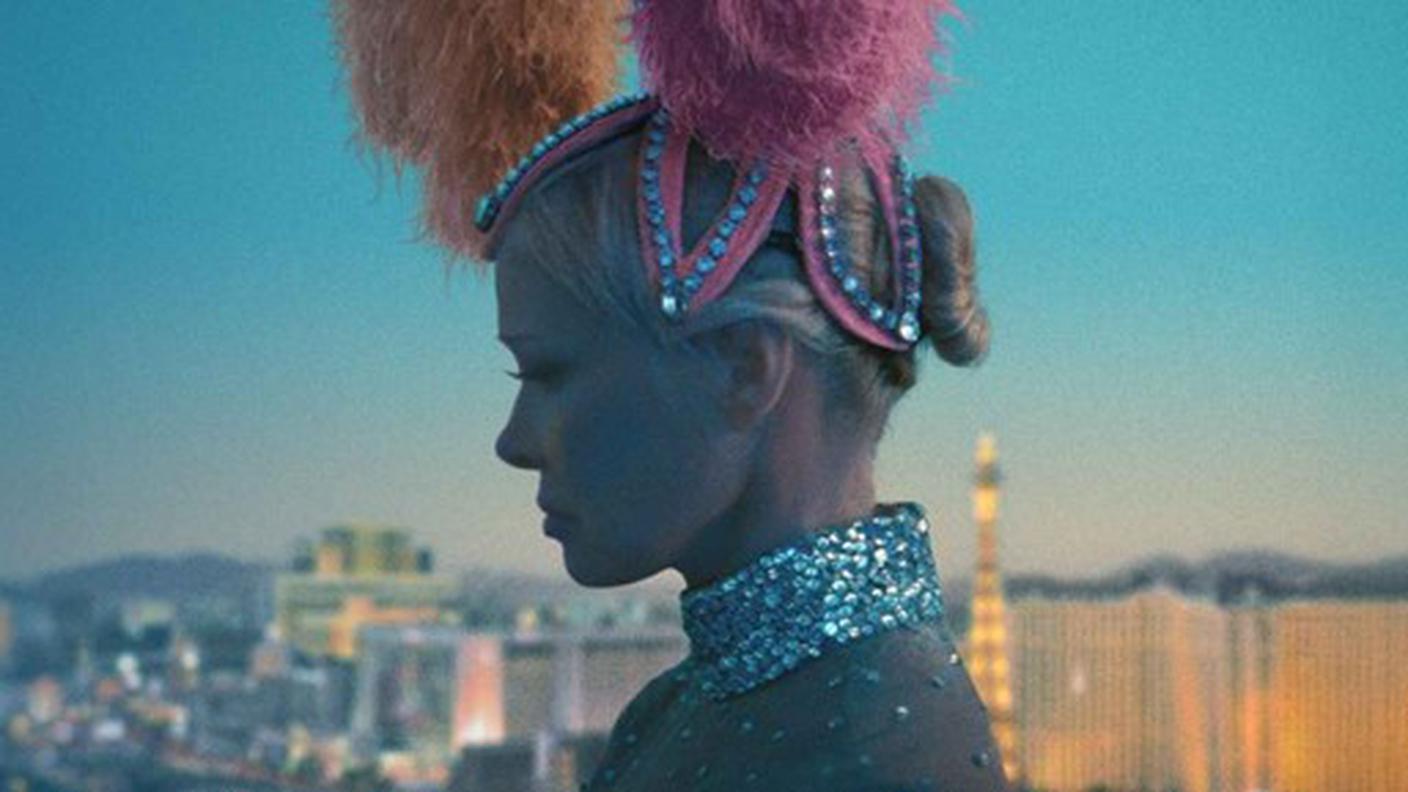

La fabbrica dei sogni

RSI New Articles 12.08.2022, 09:23

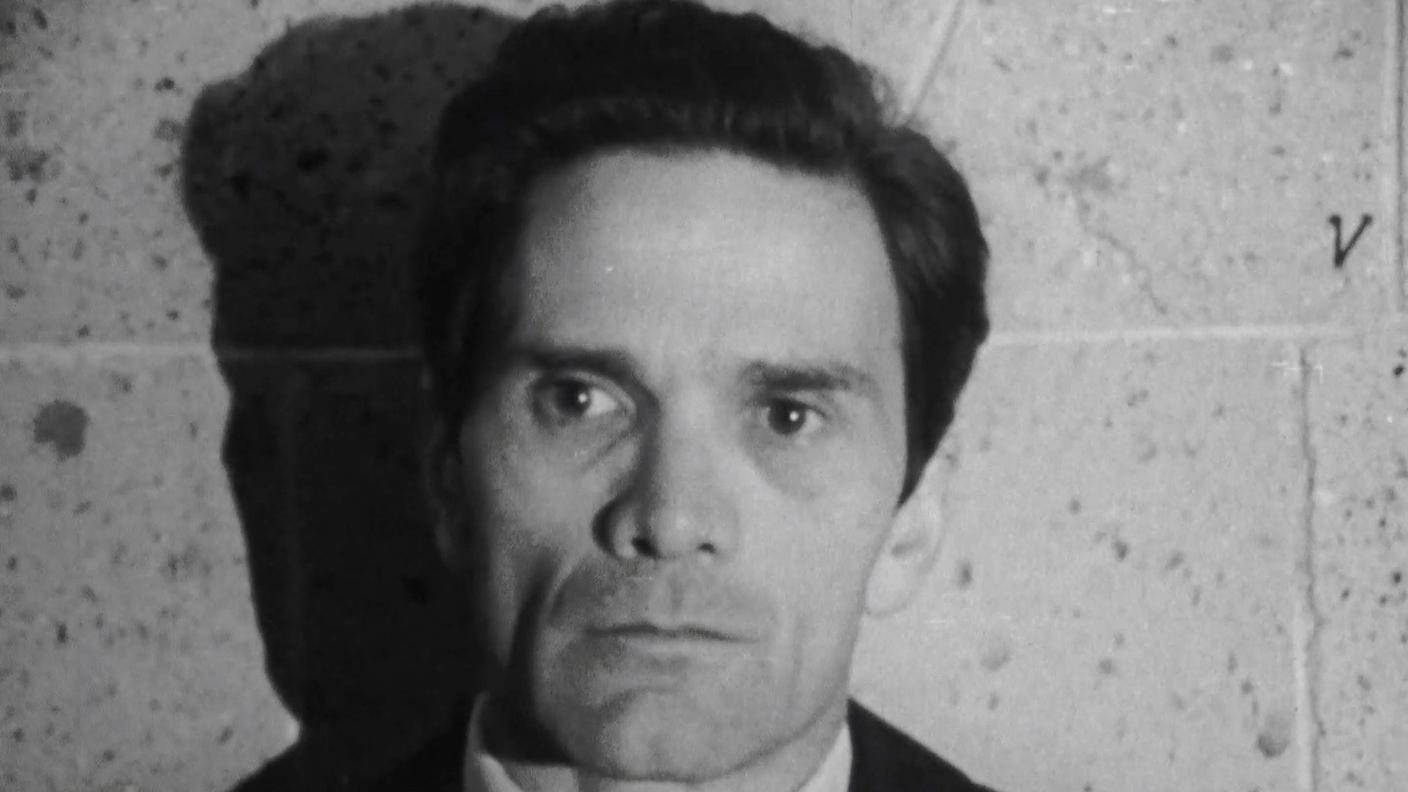

Pier Paolo Pasolini - Le confessioni di un poeta

RSI Pier Paolo Pasolini - Le confessioni di un poeta 23.02.1967, 11:39