L’edificio denominato Tellenhaus si trova ad Ernen, uno dei borghi più belli della Svizzera, precisamente nel Parco naturale della valle di Binn. Qui, i rappresentanti dei Cantoni di Lucerna, di Uri, di Svitto, di Untervaldo e di Zugo pernottarono il 10 giugno 1578 dal sindaco Hans Volken. Quest’ultimo, due anni prima, aveva fatto costruire sulla piazza principale del paese questa dimora e locanda, sulla cui facciata anteriore venne dipinto, in ricordo della visita dei rappresentanti dei Cantoni della Svizzera centrale, un magnifico ciclo di affreschi raffiguranti Guglielmo Tell e suo figlio con la mela, il giuramento del Rütli e la morte di Gessler nella Hohlen Gasse. La casa prese quindi il nome di Tellenhaus.

Dettagli del ciclo pittorico sulla leggenda di Tell a Ernen.

Origini

I fatti storici che fecero giungere ad Ernen i predetti ambasciatori, si legano al tema più generale del Vallese e delle questioni religiose tra cattolici e protestanti che si stavano verificando in Svizzera in quegli anni. In particolare una certa resilienza si manifestò lungo tutto il XVI secolo, quando il cantone rimase ancorato alla vecchia fede cattolica nonostante la presenza di una influente minoranza protestante. Dal 1520 e fino al Diciottesimo secolo, il paese venne infatti corteggiato sia dai Cantoni cattolici, sia da quelli riformati poiché si trovava in una posizione geopolitica strategicamente rilevante. Malgrado i periodi d’incertezza nelle relazioni diplomatiche con la Svizzera centrale, in particolare quando il Vallese si alleò con la città-stato protestante di Berna nel 1536, l’alleanza con i Cantoni cattolici venne comunque rinnovata a più riprese lungo i secoli. Particolarmente degna di nota fu proprio l’alleanza stretta nel 1578, di cui per l’appunto si possono ammirare ancora oggi testimonianze artistiche nel villaggio di Ernen realizzate in seguito al viaggio degli ambasciatori svizzeri in Vallese per quel solenne giuramento.

La storia di una speciale alleanza

Come emerge in un saggio dello storico Francesco Cerea nel suo libro dedicato a Ernen, una delle maggiori preoccupazioni della Svizzera centrale a causa della Riforma fu proprio quella di preservare il Vallese nella propria sfera di influenza, sfruttando le alleanze già strette in passato e mantenendo così la fede cattolica. In questo delicato equilibrio, le Decanie vallesane fungevano in effetti da contrappeso alle Leghe dei Grigioni, divenute in maggioranza protestanti, offrendo così un solido punto d’appoggio nella lotta contro la riformata Zurigo. Oltre a ciò, il Vallese era potenzialmente anche un’importante fonte di truppe ausiliarie, utili al sistema mercenario dei Cantoni cattolici; sempre attraverso il Vallese, la Svizzera centrale poteva tenere in scacco Berna nell’Oberland e nel paese di Vaud (strappato a casa Savoia ad inizio Cinquecento) garantendosi quindi un legame terrestre ininterrotto con il ducato sabaudo con cui, proprio nel 1578, i Cantoni cattolici stipularono un trattato di alleanza. Numerosi vantaggi strategici che sarebbero andati persi se i riformati avessero preso il sopravvento nella valle del Rodano, situazione che la Svizzera centrale non voleva e non poteva permettersi. Nel difficile esercizio di equilibrismo politico e diplomatico, fu difatti con orrore che i Cantoni cattolici notarono rapidi progressi della nuova dottrina in Vallese (in particolare nella capitale Sion) e ciò grazie essenzialmente all’influenza culturale esercitata dalle scuole riformate di Berna, Basilea e Strasburgo, dove andavano a studiare i rampolli delle famiglie borghesi e patrizie vallesane. Il ruolo chiave delle istituzioni accademiche sarebbe poi stato riconosciuto nei successivi rinnovamenti d’alleanza, proponendo delle borse di studio nei tradizionali centri di formazione cattolica. Come sottolinea lo storico Cerea, vi fu un ulteriore motivo che accese l’interesse del ceto dirigente vallesano rispetto alla concezione protestante del mondo: il potenziale cambio confessionale avrebbe esautorato definitivamente la tradizionale autorità del vescovo e, non a caso, tra le Decanie più interessate a questo scopo ci fu quella di Sion, sede del capitolo ecclesiastico del principato episcopale. In netto contrasto con questo disegno, vi erano invece le Decanie dell’Alto Vallese con la loro popolazione rurale e fedele alle vecchie consuetudini, in particolare quella del Goms, geograficamente e culturalmente più vicina ai Cantoni cattolici. Questi ultimi decisero quindi di chiedere alla Dieta vallesana, formalmente presieduta dal vescovo, di rinnovare l’alleanza con la Svizzera centrale cattolica facendola giurare dalle rispettive popolazioni di ciascuna Decania e non dai loro rappresentanti inviati a Sion, evitando così l’intermediazione del ceto dirigente delle varie comunità e possibili fenomeni di corruzione. I Cantoni cattolici erano dunque intenti a monitorare la situazione e, nel caso servisse, anche ad intervenire militarmente in Vallese stanziando truppe ad Uri, appunto confinante con la Decania di Goms. La Dieta vallesana, intuendo il potenziale pericolo di destabilizzazione del Paese, decise quindi di rifiutare questo nuovo sistema di giuramento nelle singole Decanie e propose viceversa, per scongiurare ulteriori pretestuose istanze da parte dei Cantoni cattolici, di risparmiare loro il dispendio di un’ambasciata in Vallese, facendo piuttosto il rituale della solenne promessa proprio nei Cantoni cattolici e spedendo quindi una speciale legazione che rappresentasse l’intero Paese. Anche la Svizzera centrale declinò l’offerta, sostenendo che l’alleanza giurata dovesse svolgersi nel cuore della contea vescovile, cosicché si sarebbero preservate le antiche tradizioni e una forma di giuramento più autentica. Un particolare retroscena che spiega quindi il doppio rinnovamento d’alleanza, che si svolse sia nella primavera del 1578 a Lucerna (capoluogo dei Cantoni cattolici), sia nell’estate del medesimo anno mediante un suntuoso itinerario degli ambasciatori svizzeri nelle sette Decanie vallesane. Soltanto il rinnovamento del 1578 ebbe dunque nel medesimo anno un doppio giuramento, in cui gli ambasciatori dei Cantoni giurarono non a Sion, ma nell’Alto Vallese, a Glis. Un patto decisivo per il vasto repertorio di simboli, rituali e testimonianze artistiche che produsse, influenzando anche i successivi giuramenti.

Gli esiti

Da un lato bisogna sottolineare che i rinnovamenti di alleanza, oltre a rafforzare il cattolicesimo, furono un mezzo per ostentare lo status aristocratico dei rispettivi ceti dirigenti, in particolare per i Cantoni cattolici fu una possibilità di rimarcare la propria sovranità mettendosi sullo stesso piano del vescovo di Sion, principe del Sacro Romano Impero; mentre per le élites delle Decanie il fatto di farsi ricevere dai patrizi svizzeri fu un modo per manifestare pubblicamente come ormai la politica estera del Paese fosse nelle mani dei borghesi e non più del prelato, gettando le basi per la successiva modifica giuridica della forma di governo del paese nel XVII secolo.

D’altro canto, per quanto riguarda i simboli e i riti attorno alla gestualità dei rinnovamenti d’alleanza, va detto che essi tendono a compenetrarsi anche con quelli che nella storiografia elvetica vengono definiti “I miti di fondazione”: la figura di Guglielmo Tell, ad esempio, oppure quella dei tre Confederati. Il giuramento sulla base religiosa era quindi intrinseco nella natura dell’antica Svizzera, ma dal 1526, con la Riforma, questa modalità entrò in crisi non essendo più rinnovata da tutti i membri del Corpo Elvetico, perlomeno non secondo l’antica tradizione che prevedeva l'appellazione ai santi (come ricordato anche dallo storico Thomas Maissen nel suo libro dedicato ai miti svizzeri). I rinnovamenti di alleanza fra i Cantoni e il Vallese, condividendo la medesima fede, poterono comunque continuare a basarsi sul rituale originario del giuramento.

Il rinnovamento d’alleanza in Vallese ebbe luogo precisamente il 9 giugno 1578, nella cappella di Sant’Antonio presso la chiesa di Maria Assunta a Glis con una messa pontificale. Nei registri della Dieta vallesana, viene riportato che il giuramento avvenne “come una volta sul Rütli”, alzando tutti le dita e giurando su Dio e la Madonna, intonando poi il Te Deum. Concluso il momento sacro, dopo una festa profana a Naters, gli ambasciatori dei Cantoni cattolici si separarono da quelli di Friburgo e Soletta ( che ritornarono indietro verso la loro patria), mentre gli altri presero la strada per il Goms.

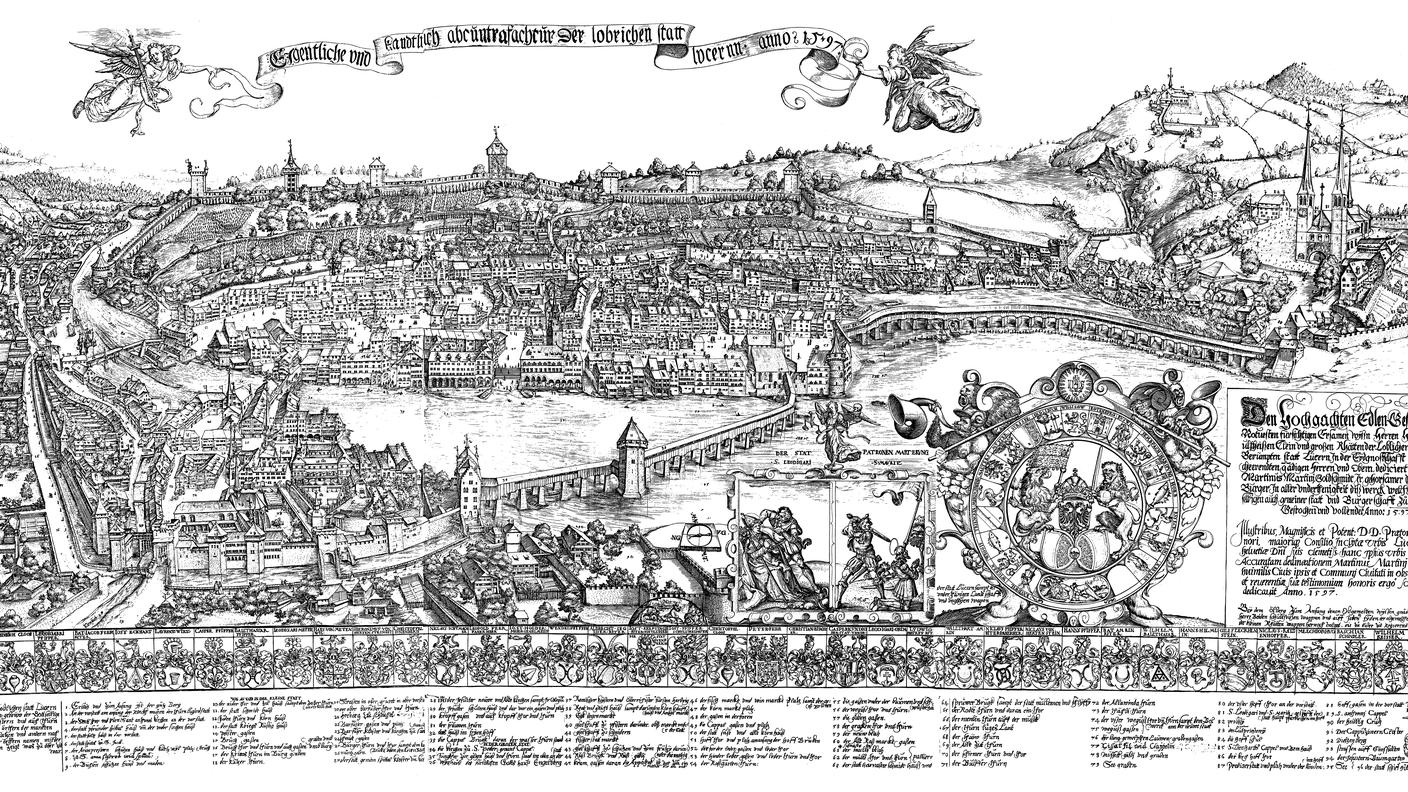

Glacier du Fischer-Thal dans le Grindelwald, dessiné d’Arnen [Ernen] dans le haut Valais. Incisione di Benoit su disegno di Besson. Immagine tratta dai Tableaux de la Suisse

La Tellenhaus

Come anticipato, i rappresentanti dei Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo e Zugo pernottarono a Ernen il 10 giugno 1578 dal sindaco Hans Volken, che due anni prima aveva fatto costruire quella che appunto venne poi conosciuta come Tellenhaus, la casa di Tell: una dimora privata e contemporaneamente una locanda eretta sulla piazza principale del paese, come si evince anche dall’iscrizione posta sulla trave nel salone. Il sindaco nei mesi seguenti fece appunto dipingere la parete anteriore della sottostruttura con un magnifico ciclo di affreschi raffiguranti Guglielmo Tell e suo figlio con la mela, il giuramento del Rütli e la morte di Gessler nella Hohlen Gasse. Un decoro pittorico che aveva lo scopo di perpetuare la memoria del giuramento di alleanza e dell’ospitalità data agli inviati dei Cantoni cattolici, sottolineando anche il legame di Ernen e della Decania con la Svizzera primitiva. Per alcuni degli svizzeri presenti si trattava dell’ennesimo evento diplomatico della propria vita politica, come per il nidvaldese Johann Waser che aveva ottenuto ad esempio il titolo di cavaliere dal re Enrico III di Francia; mentre per altri fu la prima ambasciata, come nel caso del capitano e senatore Johann Nussbaumer da Oberägeri, che in Vallese fece la sua prima esperienza fondamentale per il proprio cursus honorum, grazie al quale dieci anni più tardi fu scelto per il giuramento d’alleanza nel duomo di Milano con il vicario del re di Spagna.

Dettagli del ciclo pittorico sulla leggenda di Tell a Ernen

Concludendo, queste testimonianze artistiche conservate a Ernen sono una conseguenza indiretta di quel rinnovamento d’alleanza del 1578 e ad oggi sono anche la più antica e importante rappresentazione esistente della leggenda di Tell nella Confederazione, ad ulteriore dimostrazione di quel filo invisibile che collegava, mediante il passo della Furka, la Svizzera primitiva (culla della figura leggendaria di Tell) con l’Alto Vallese: due realtà in apparenza separate dalle Alpi, ma fin dalle loro origini culturalmente molto vicine.