Diceva giustamente Immanuel Kant che la storia è del tutto impensabile a prescindere dalla geografia, perché non c’è storia, e di conseguenza non c’è consapevolezza di sé stessi, «quando non si sa in quale luogo un evento sia accaduto e cosa abbia comportato». E’ vero insomma, come diceva Proust, che la realtà prende forma soltanto nella memoria, ma è ancora più vero che senza geografia non c’è memoria, non c’è realtà e non sarebbe nemmeno possibile una storia letteraria.

Esiste quindi una precisa geografia letteraria, o per meglio dire un atlante costituito da tutti i luoghi che hanno trovato una trasfigurazione nelle pagine dei grandi autori che li hanno descritti e reinventati. Anche la Ferrara di Giorgio Bassani fa parte di questo atlante letterario, e la sua presenza è tanto più significativa nella misura in cui il capoluogo estense, malgrado il suo importantissimo e glorioso passato, è oggi una città di provincia di medie dimensioni. La sua Ferrara, da questo punto di vista, è un po’ come la Lubecca di Thomas Mann: una “forma di vita spirituale”, secondo le parole dello stesso Mann, un luogo emblematico nella sua concretezza ma anche concreto nel suo valore di emblema.

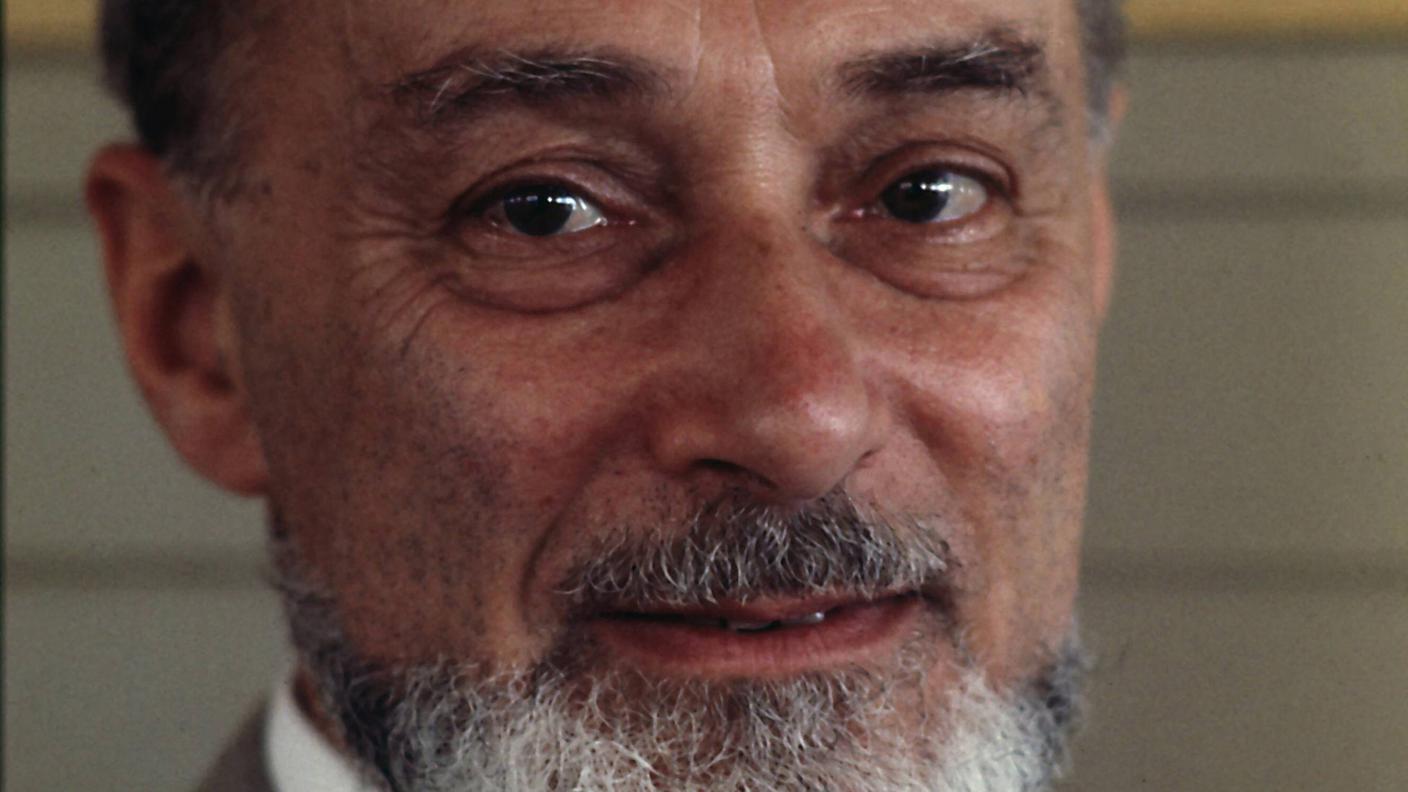

Di origini ebraiche, nato il 4 aprile 1916 e morto nel 2000, Bassani ha dedicato alla città dell’infanzia e della giovinezza (lasciò Ferrara negli anni Quaranta e vi fece ritorno solo sporadicamente, ma oggi riposa nel cimitero ebraico, non lontano dalla casa “parva sed apta mihi” dove visse Ludovico Ariosto) un ciclo narrativo intitolato “Il romanzo di Ferrara”: una specie di polittico formato dalle “Cinque storie ferraresi” (poi ribattezzate “Dentro le Mura”), dai romanzi “Gli occhiali d’oro”, il celeberrimo “Il giardino dei Finzi-Contini” e “Dietro la porta”, dal lungo racconto “L’airone” e dal gruppo di scritti riuniti sotto il titolo “L’odore del fieno”. Scritto tra il 1956 e l’inizio degli anni Settanta, “Il romanzo di Ferrara” venne pubblicato per la prima volta in un singolo volume nel 1974 e infine nel 1980, in un’edizione che presenta numerose aggiunte e modifiche. Alla notorietà de “Il romanzo di Ferrara” contribuirono inoltre alcune trasposizioni cinematografiche, in particolare “Il giardino dei Finzi-Contini”, portato sugli schermi nel 1973 da Vittorio De Sica, ma anche “Gli occhiali d’oro” di Giuliano Montaldo e una delle “Cinque storie ferraresi”, “La lunga notte del 43”, di Florestano Vancini.

Come ogni città letteraria, anche la Ferrara di Bassani si situa in un preciso periodo storico che va pressappoco dal 1890 agli anni immediatamente successivi la liberazione, con profonde lacerazioni e avvenimenti drammatici quali i due conflitti mondiali e le persecuzioni ai danni della comunità ebraica. Ma alla storia si affianca una geografia urbana non meno precisa, perché anche la Ferrara di Bassani -come la Lubecca di Thomas Mann, solo per citare un esempio e proseguire col paragone- è un spazio reale e concreto, dai confini ben delineati. I luoghi presenti nel ciclo narrativo sono infatti facilmente ricostruibili compiendo un percorso che parte dal Castello Estense, attraversa la vecchia Piazza delle Erbe (il cosiddetto “listone”), prosegue in via Mazzini e nei vicoli del quartiere ebraico e infine, prendendo per Viale Cavour, Corso Giovecca e Corso Ercole I d’Este (la zona di Palazzo Diamanti e dell’addizione erculea, dove è situato l’immaginario giardino dei Finzi-Contini), sbocca nell’area del cimitero ebraico, della Certosa e delle Mura, che segnano il perimetro della città e del mondo poetico di Bassani. I personaggi del “Romanzo di Ferrara” si muovono tutti all’interno di questo perimetro. Le uniche eccezioni sono quelle di Athos Fadigati, il medico protagonista de “Gli occhiali d’oro”, che muore gettandosi nel Po a Pontelagoscuro, ed Edgardo Limentani, il protagonista de “L’airone”, anche lui suicida al termine di una giornata di caccia a Codigoro, sul delta del fiume.

La verità umana e poetica di Bassani non è tuttavia presente soltanto ne “Il romanzo di Ferrara”. Nelle interviste, concesse regolarmente nel corso della sua lunga attività come narratore e poi raccolte in volume, si profila ad esempio un’immagine che conferma solo parzialmente l’immagine di Ferrara come luogo della memoria salvata e di Bassani quale scrittore molto consapevole del proprio ruolo, fortemente legato allo storicismo crociano nonché a una concezione della letteratura che oggi, nell’epoca della subcultura di massa e di un diffusissimo analfabetismo di ritorno, può forse sembrarci (ingiustamente, è ovvio) superata e anacronistica. Ci sono infatti molte interviste (soprattutto quelle realizzate da amici e colleghi come Giorgio Sereni, Mario Soldati e Manlio Cancogni) nelle quali il rigore formale dell’uomo e scrittore Bassani tende progressivamente a stemperarsi e alla fine scompare. Emergono allora, restituiti dall’immediatezza del parlato, aspetti sconosciuti e sorprendenti del suo carattere, del suo lavoro di scrittore e del suo rapporto con Ferrara, che si profila in termini molto più screziati rispetto alla reinvenzione poetica operata nei romanzi e nei racconti.

Ma la verità vera di Bassani -che è la normalissima e vertiginosa verità del tempo che passa e delle cose che si perdono- va probabilmente cercata in ambiti ancora meno esplorati. Lo si capisce leggendo il suo libro d’esordio, “Una città di pianura”, dato alle stampe nel 1940 con lo pseudonimo di Giacomo Marchi e per troppo tempo ingiustamente negletto o comunque considerato di poco rilievo (in primo luogo, forse, dallo stesso Bassani), più come una curiosità che come un testo dotato di un valore autonomo. Opportunamente situato nel contesto culturale e letterario dell’epoca, “Una città di pianura” diffonde invece una nuova luce sulle opere successive di Bassani, soprattutto perché è qui, in queste pagine sicuramente acerbe ma già percorse e innervate da una profondissima tensione lirica e dalla strenua ricerca di uno stile personale, e non nelle posteriori e maggiormente costruite “Cinque storie ferraresi”, che è possibile ravvisare il più intimo nucleo della sua poetica. La raccolta comprende cinque racconti composti tra il 1936 e il 1939: “Omaggio”, “Un concerto”, “Rondò”, “Storia di Debora”, con l’appendice lirica “Ancora dei poveri amanti,” e infine l’eponimo “Una città di pianura”, forse il più bello, sicuramente il più risolto sul piano stilistico.

Sono anni decisivi per il giovane e inquieto Bassani, e i cinque racconti li restituiscono in tutte le sfaccettature, in un continuo alternarsi di speranze, disinganni, disillusioni, angosce e paure, che si compongono pagina dopo pagina in un ritratto dell’artista da giovane. Ecco quindi le prime decisive letture (Flaubert, Rilke e Proust), il trauma -mai totalmente superato- delle leggi razziali, e non da ultimo lo scontro con le viltà, le collusioni, le ipocrisie, i pavidi silenzi e le stanche consuetudini della borghesia di provincia, vero e proprio brodo di coltura del fascismo, che di lì a qualche anno spingerà Bassani a lasciare Ferrara (la nostalgica e ironica rievocazione di “Amarcord” non deve ingannare: è il medesimo motivo per cui, pressappoco nello stesso periodo, il quasi conterraneo Fellini lasciò Rimini).

Un’attenta rilettura del libro d’esordio è fondamentale anche per “smarcare” Bassani dall’ipoteca proustiana. Leggendo questi racconti si nota appunto che Bassani adotta fin dall’esordio una tecnica narrativa che si pone in un rapporto dialettico col modello rappresentato da Proust e ne prende le distanze. La realtà e la verità della reinvenzione letteraria, in Bassani, sono sempre concrete, mai astrattamente simboliche, e non rimandano ad altre dimensioni, siano esse la memoria, la rimembranza o un generico “temps perdu”: è in questo modo che vanno letti, e forse reinterpretati, “Il giardino dei Finzi-Contini” e “L’airone”, ma è un discorso che vale per tutta la sua opera, sia quella narrativa che quella poetica.

Anche l’opera poetica, di gran lunga meno conosciuta rispetto alla produzione narrativa e saggistica, merita di essere considerata all’interno di una nuova prospettiva, perché la poesia, inizialmente in rima e poi senza rima, principalmente in forma di epitaffio, è stata per Bassani una sorta di continuazione della narrativa con altri mezzi e registri, e poi perché la produzione poetica pone in risalto e conferisce una dimensione perfino archetipica -concretamente archetipica e inconsapevolmente proustiana, si vorrebbe dire- alle vicende che nei romanzi e nei racconti solo di tanto in tanto pervengono allo spicco simbolico.

Quello che Bassani evoca nelle proprie liriche, invece, è davvero un mondo sepolto e destinato a rimanere tale, descritto con la stessa intensità di “Una città di pianura” e poi de “Il romanzo di Ferrara” ma col filtro depurante della distanza poetica, non più in presa diretta ma nella disperata e disperante consapevolezza che la rievocazione non lo richiama in vita e anzi ne conferma la morte, consegnandolo all’oblio. E’ la stessa verità -la verità della vita come esilio, differimento della memoria nella lontananza, continuo svanire da cui nascono le parole e i racconti- che Bassani aveva adombrato nel breve scritto dal titolo “Laggiù, in fondo al corridoio”, che chiude e suggella “Il romanzo di Ferrara” ma insieme lo lascia aperto e incompiuto, con l’evocazione di un missione umana e poetica che ha trovato pieno e definitivo compimento nelle liriche: «Laggiù, in fondo al remoto, soleggiato punto di convergenza delle nere parti del corridoio, sta la vita, vivida e palpitante come una volta, quando primamente si produsse. Eterna, allora? Eterna. E nondimeno sempre più lontana, sempre più sfuggente, sempre più restia a lasciarsi di nuovo possedere».

Il giardino di Giorgio Bassani

RSI Cultura 05.01.2024, 09:02