Il Kafka di Pietro Citati è inquietante. Non solo il «personaggio» Kafka, lo «scrittore» Kafka, ma lo stesso libro del noto critico. È inquietante per due ragioni: perché mostra abissi che forse furono ignoti o inarrivabili allo stesso Kafka, e perché ci racconta di una creatura a suo modo spaventosa e offerta alle ombre più di quanto forse effettivamente fu.

Con ardimento analitico e filologico, non c’è dubbio. E con un ragguardevole acume ermeneutico e una rara capacità di tratteggiare i contorni di un mondo interiore e di una personalità eccezionale. Ma palesando, nemmeno troppo sottotraccia, che quanto si mostra dell’autore praghese attinge – non meno che alle profondità d’animo di Kafka – alle ossessioni e idiosincrasie dello stesso Citati.

Dunque siamo al cospetto di un biografismo, giocoforza, anche in parte «autobiografistico». E a un’indagine intimistica, a suo modo, anche «autointimistica».

Niente di male, naturalmente, poiché laddove esiste un giornalismo soggettivo o addirittura di parte, quasi sempre assai più persuasivo ed efficace di quello apoditticamente e illusionisticamente «neutrale», esistono così una critica letteraria e un biografismo critico che presuppongono, affinché vengano colti gli arcani psichici e spirituali di un autore – tanto più di un autore sterminato e incommensurabile come Kafka – una sintonia animica, un idem sentire di fondo, un’affinità subcosciente tra soggetto e oggetto e tra indagatore e indagato.

E in questo il Kafka di Citati tale intima corrispondenza – nell’accezione baudeleriana del termine – trasuda in ogni rigo dalla prima all’ultima pagina. Al punto che mai Kafka è stato forse così vivo sulla carta – lui e le sue estreme e irrimediabili paranoie – quanto nel rispecchiamento offerto dalle lucidissime paranoie di Citati.

Detto questo chiediamocelo senza lasciare nulla di intentato: cosa trapela, infine, dopo oltre 300 fitte pagine di scandaglio intorno all’autore della Metamorfosi e del Processo, del suo Io e del suo lavoro letterario? Almeno otto elementi, una sorta di buddistico «ottuplice sentiero», possono essere posti a sintesi della speleologia di Citati.

1. Che Kafka era vocazionalmente asessuato. E che in questa vocazione era, in definitiva, una sorta di orrore congenito per la volgarità dei rapporti umani. Tutto – dalla relazione con Felice a quella con Milena – doveva infatti essere traslato, mediato dalla scrittura e dalle lettere e, in qualche misura, purificato dalle scorie del reale.

2. Che l’opera letteraria di Kafka era fortemente debitrice dell’ispirazione. Posizione discutibile, ma che Citati difende a spada tratta. Poiché Kafka scriveva «velocemente» e quasi sotto effetto di una potenza trascendentale, dominante su ogni suo pensiero. Ma fu anche e soprattutto un tenace lavoratore, e per quante poche correzioni apponesse ai suoi testi, la sudditanza all’ispirazione lo riguardò forse molto meno o diversamente da come stigmatizzato da Citati.

3. Che Kafka anelava farsi prigioniero. In tutti sensi ma in primo luogo fisicamente. Prigioniero della sua solitudine e del suo studiolo, ma anche prigioniero delle ombre, del silenzio, del distacco e degli abissi. Amava, insomma – per quanto si possa usare il verbo «amare» in riferimento a lui – annientare ogni possibile contaminazione dell’umano, del sociale, dello storico, del fisico e del convenzionale. Amava la profondità abissale di chi sa che la prossimità al divino presuppone un’esclusione radicale dell’Io dai condizionamenti del mondo.

4. Che Kafka si salvava solo nella scrittura. E che nel suicidio avrebbe probabilmente trovato la versione più compiuta ed esatta della propria vocazione. Ma come sappiamo gli mancò, oltre al coraggio, un pieno sentimento della superiorità della morte sull’opera. E desiderò, per tutta la vita, lasciare sulla carta i propri fantasmi e lasciare che trionfassero sull’istinto tanatologico.

5. Che nel suo mondo asfittico il potere era sempre ragione di colpa. Invidiava perciò chi, in pari tempo, detestava: gli integrati, i potenti, i forti, i vincitori. Era un perdente trionfale, se si può usare un simile ossimoro. Poiché come il Cristo – suo, non meno che di Dostoevskij, di Flaubert e Kierkegaard – egli seppe sempre che immolandosi avrebbe svelato una verità. E la sua verità (si veda La metamorfosi e Lettera al padre) era che l’uomo è colpevole anche senza colpa: quel che si dice, con formula inflazionata, essere vincolati alla «colpa di esistere».

6. Che nel suo mondo accolse l’assurdo come cifra costitutiva dell’esistenza. Non a caso dal suo nome proviene l’aggettivo «kafkiano», che forse, come l’aggettivo «cristiano», appartenne fino in fondo solo a lui. Ovvero: la piena consapevolezza che imporre all’esistenza un disegno razionale è ancora più assurdo che rappresentare, nel lessico dell’assurdo, la sua assurdità costitutiva.

7. Che Kafka era un autore dell’essenziale e dell’essenza. Nei suoi libri tutto «accade», la speculazione è ridotta all’osso, è allo stremo delle forze, congestionata dai fatti. E il punto di vista non è mai onnisciente o autorale bensì monoprospettico, segnato da chi – i personaggi – vive in presa diretta le azioni. Quindi siamo nel labirinto di un mondo di non detti, di comprensioni incompiute, di sospesa incertezza: siamo nell’essenza dell’esistente, che per sua natura è sempre, in larga misura, essenza dell’inconoscibile.

8. Che Kafka volle scomparire perché la perfezione è solo nel nulla. E se all’amico Max Brod chiese, in fin di vita, di bruciare tutti i suoi manoscritti, fu eminentemente per questo: per paura che sopravvivesse qualcosa di lui di pur minimamente o lontanamente diverso dalla perfezione, che il nulla di un auto-da-fé avrebbe viceversa conservato all’infinito. Il nulla come capolavoro, insomma, il nulla come compimento dell’arte.

Citati ha reso questi, e molti altri elementi del «mistero Kafka», in modi particolarmente suggestivi, con una prosa elegante e romantica che, se non fa piena giustizia della verità «storico-biografica» di Kafka, spalanca nondimeno sugli abissi della sua interiorità, probabilmente, porte che nessun altro, tra i molti kafkologi della modernità, ha saputo dischiudere con altrettanta empatia e lucidità psicologica.

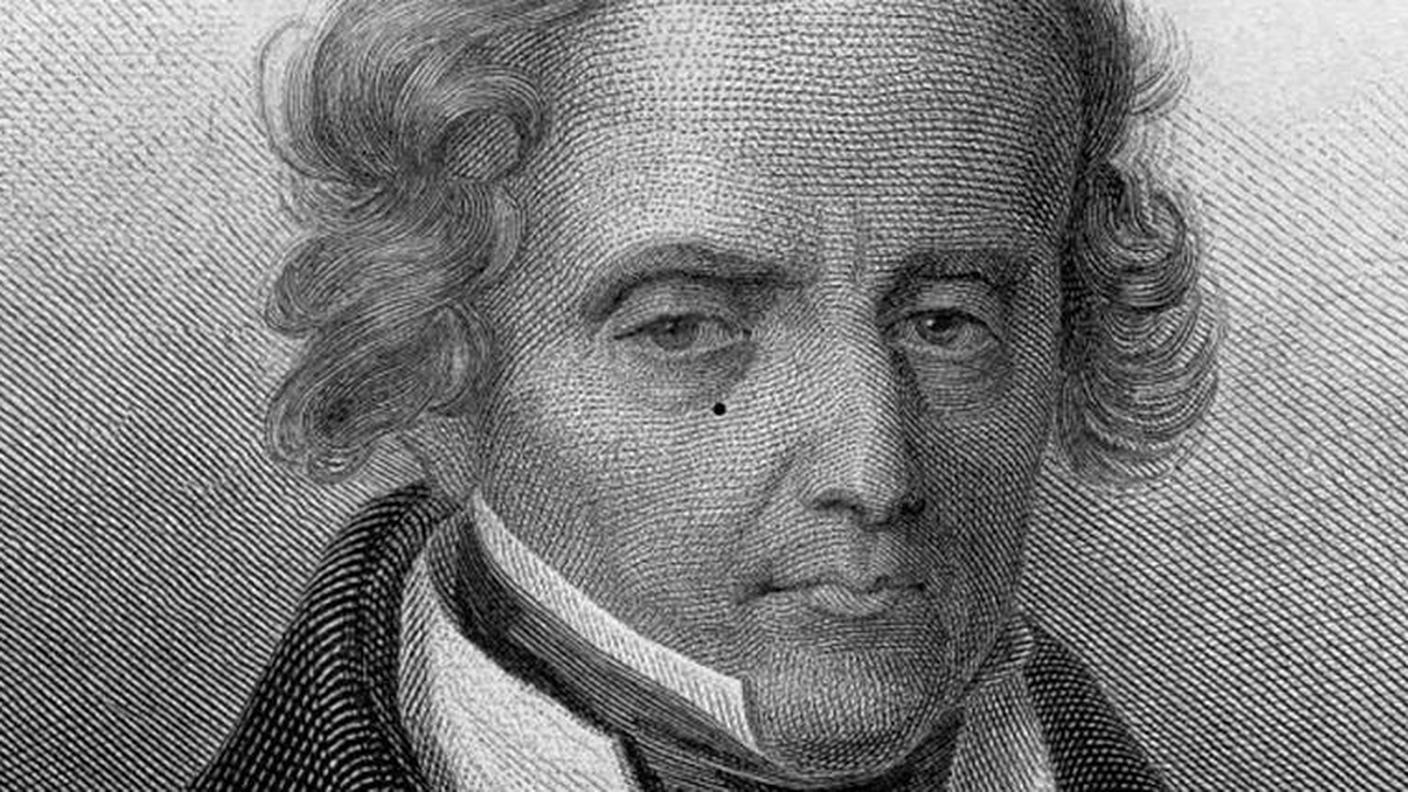

Incontro con Pietro Citati

Laser 29.07.2022, 00:35

Contenuto audio

Un ricordo di Pietro Citati

Diderot 28.07.2022, 18:10

Contenuto audio