«Le famiglie si evolvono, la lingua no», scrive Silvia Pino nella sua newsletter Per le rime. La puntata si intitola Non chiamarmi matrigna. La parola “matrigna” definisce un legame di parentela non biologica, ma il suffisso -igna non è neutro. La sua connotazione negativa si trasferisce in un implicito giudizio sul tipo di relazione che denota: una relazione non biologica, ma “logica” (secondo la definizione di Michela Murgia, in Dare la vita).

Siamo nel 2024, eppure la maternità viene raccontata in un modo piatto e stereotipato che, di fatto, esiste solo nelle favole: donne che si realizzano solamente nel lieto fine di mogli e madri, ma incapaci di amare creature che non hanno partorito, manco fossimo in Biancaneve o Cenerentola. Padri non pervenuti, ché la prole è una roba da donne.

In Italia c’è il “Bonus mamme”, e i padri che nel 2021 hanno usufruito del congedo di paternità sono stati solo 6 su 10. In Svizzera la situazione è quasi peggiore: se per le madri il congedo è di 14 settimane, per i padri è di 2, e spesso non riescono nemmeno a usufruirne.

Le carriere luminose di professioniste in ogni campo vengono oscurate dalla narrazione delle loro doti (o, più spesso, delle loro mancanze) di genitrici. Ricordiamo nel 2017 gli infiniti articoli sulla falsariga di «Astrosamantha è diventata mamma» (questo il titolo di Repubblica, dove “Astrosamantha” è Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio), e l’imbarazzante domanda sulla gestione della famiglia che le venne posta quando era in procinto di partire per la Stazione spaziale internazionale. A un uomo sarebbe stata fatta?

https://rsi.cue.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/Samantha-Cristoforetti-comandante-dellISS--1800795.html

Ma noi donne siamo abituate a ricevere domande su quello che produciamo con i nostri lombi, più che con il nostro cervello o le nostre mani. Rebecca Solnit la definisce «la madre di tutte le domande»: non importa cosa una donna faccia o abbia fatto nella vita, la prima cosa che chiunque le vorrà chiedere sarà se ha o non ha prole. E poi però l’interrogatorio continua, perché in questa società il corpo delle donne e la loro capacità riproduttiva sono considerati bene comune. «Posso chiederti se è stata o meno una scelta? Non ti sei pentita? Te ne pentirai o Non sai cosa ti perdi. Non vorrai lasciarlo figlio unico? Cosí giovane e già mamma? Che bambina giudiziosa: sarai una brava mammina!» è la raccolta, lungi dall’essere esaustiva, di domande e commenti che ogni donna si è sentita rivolgere infinite volte nella vita, raccolte da Ilaria Maria Dondi in Libere di scegliere se e come avere figli.

Le parole descrivono la realtà, e possiamo dedurre informazioni anche dalla loro mancanza. “Nullipara”, per la medicina, è una persona che non ha mai partorito. Circa una donna su cinque (rimando a Eleonora Cirant, Una su cinque non lo fa. Maternità e altre scelte). Ma l’italiano, come il francese o lo spagnolo, non ha una parola per definire una donna che non è madre per scelta, necessità o imposizione. In inglese e in tedesco ne abbiamo due, costruite sulle parole “child” e “Kind”: “childless” e “Kinderlos” (letteralmente “senza figli o figlie”) e “childfree” e “Kindfrei” (“libera da figli o figlie”). La donna senza prole si definisce su una mancanza, o non si definisce affatto: questo atto linguistico fa capire che in questa società, in queste lingue, l’avere prole è considerata la norma. «La mancanza di un vocabolo per definire una condizione tutt’altro che rara [...] credo debba essere trattata per quello che è: un’assenza politica», afferma Dondi.

Anche identificare “maternità” e “gravidanza” è un atto politico, o almeno di grande pigrizia linguistica e concettuale. Murgia in Dare la vita ricorda che «il processo fisico della sola gravidanza [...] può escludere sia il desiderio di procreare sia la disposizione ad assumersi la responsabilità e la cura di chi nasce». Dondi in Libere precisa che «non è mai l’attività delle nostre ovaie né l’atto di espulsione dall’utero a renderci o meno mamme: la genitorialità per adozione è un esempio lapalissiano, perché socialmente accettato; ma non è il solo». Altri casi sono «la gestazione per altri, il parto in anonimato, la paternità trans o la maternità della donna che non partorisce all’interno di una coppia lesbica con figli”, ma l’elenco potrebbe proseguire.

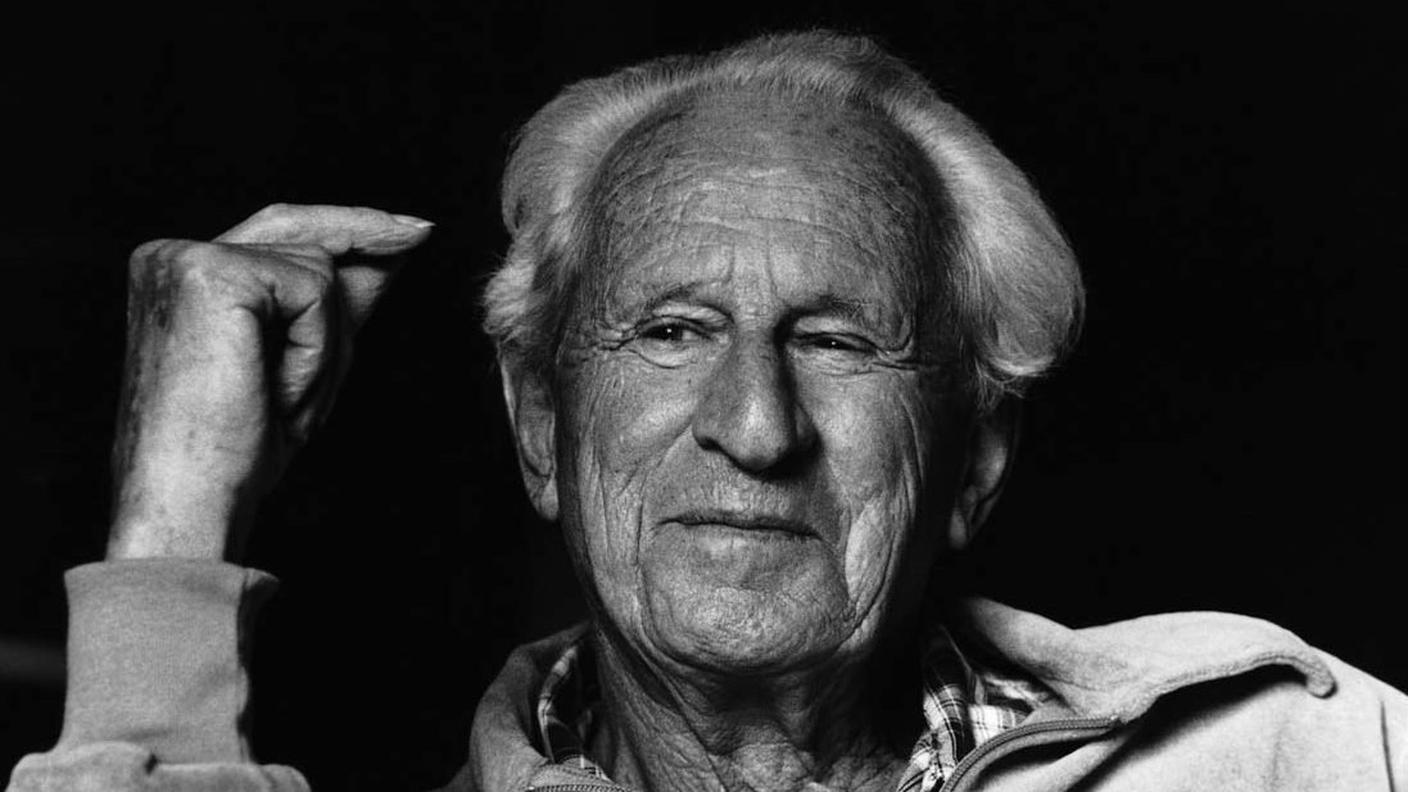

Laura Formenti dialoga con Federica di Martino, ideatrice del progetto IVG, ho abortito e sto benissimo.

Anche le parole esistenti vanno usate in modo più rispettoso. Non è tollerabile, oggi, continuare a parlare di “istinto materno”, “scuola materna” o “lingua materna”, come se la procreazione, la cura dell’infanzia o la trasmissione di una lingua fossero desiderio e responsabilità esclusivamente femminili. È insidiosa anche quella che Rossana Rossanda definisce “maternità simbolica” ⎯ di progetti, di libri, di idee. «Perché per rappresentarci nella nostra interezza di donne, con o senza figli, dobbiamo identificarci comunque come genitrici di qualcosa?», si chiede Dondi.

Continuiamo a ignorare le istanze di chi ⎯ quale che sia il suo genere, ma ovviamente le donne sono coinvolte in primissima linea ⎯ rifiuta l’idea stessa di maternità, in qualunque forma. Anche una donna etero cisgenere (ovvero che si riconosce nel genere che gli è stato assegnato alla nascita) con prole può rifiutare di usare per sé la parola “madre” ⎯ con tutta l’eredità e le aspettative che porta con sé ⎯ e preferirne altre.

La genitorialità, oggi, si merita parole più precise, esatte, corrispondenti alle infinite sfumature della realtà in cui viviamo. Il mondo sta cambiando, e ci servono nuovi vocaboli per descriverlo.