L’invito a inselvatichirsi è di un antropologo gentile, capace e accorto; un piemontese isolano, professore con due cattedre, l’una a quindicimila chilometri dall’altra. Adriano Favole è un antropologo culturale specialista dell’Oceania insulare, docente dell’Università di Torino e di quella della Nuova Caledonia; un luogo che non ha un oltre: oltre la Nuova Caledonia si torna al punto di partenza. E La via selvatica. Storie di umani e non umani, è il libro con cui da quelle cattedre Adriano Favole è sceso per infilarsi tra le gente, occhi negli occhi, per raccontare e celebrare l’incolto. Perché non solo di cultura è fatto l’uomo, anzi. Tutto sta nel ricordarselo, riconoscerlo e riviverlo. O almeno lasciarlo vivere.

Il selvatico, l’incolto, non è il caos: è la vita che si organizza, che germoglia, che si stratifica come i coralli, che si incontra e si scontra, la vita che rinasce continuamente nei dintorni di quella organizzazione che chiamiamo “cultura”.

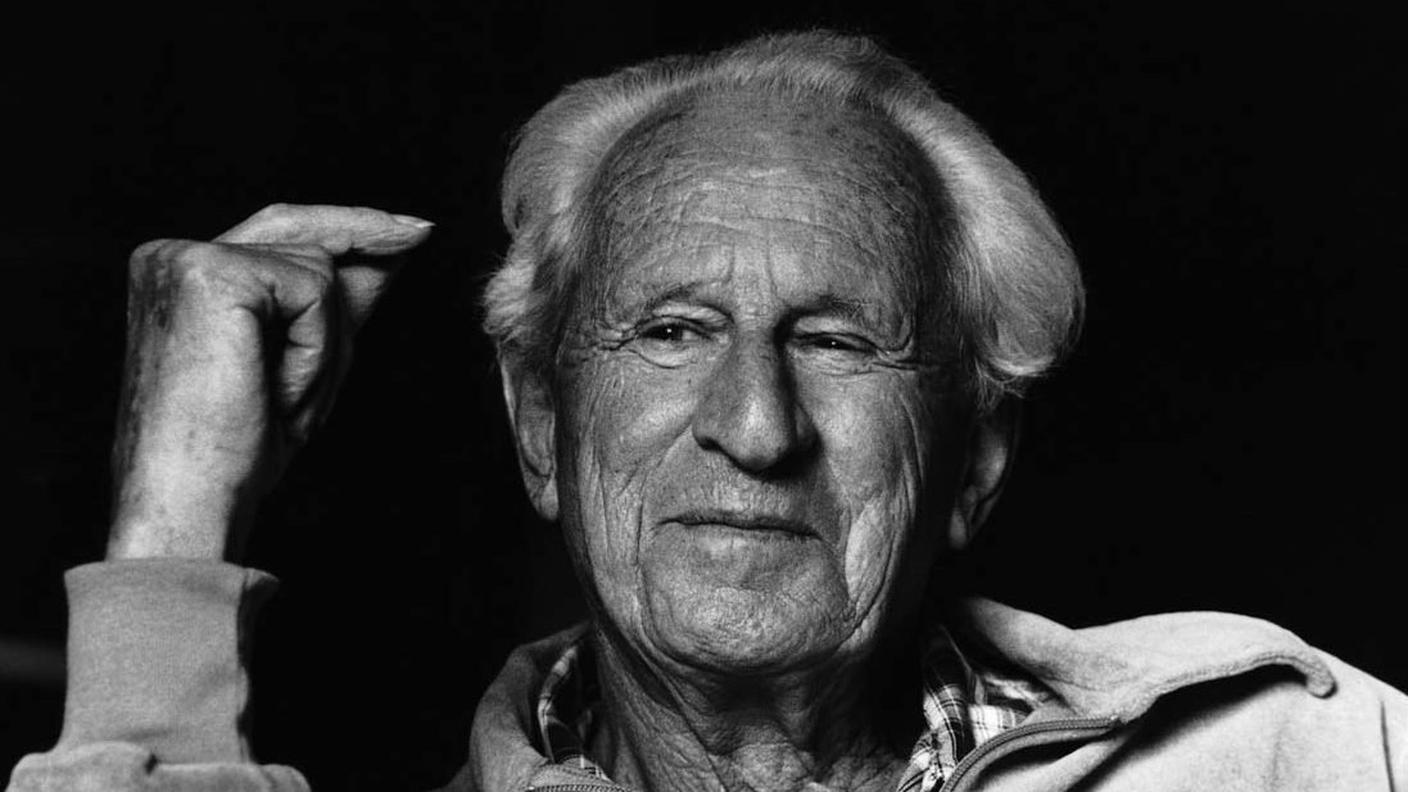

A. Favole

C’è stato un momento della storia in cui l’essere umano ha deciso di uscire dalla natura. Fare un passo di lato per poi osservarla e vederla altro rispetto a sé. In tempi “recenti” è stata tutta colpa di Voltaire, che nel ‘700 ci ha trascinato fuori dal bosco, ci ha tolto dall’ambiente contrapponendo cultura a natura, ciò che contraddistingue la civiltà a ciò che è “là fuori”; a ciò che è selvatico, e che in quanto tale va educato. Questo sono i popoli della e nella natura: non civili. E addio appartenenza, addio radici, addio cura. Tanto da arrivare a considerare l’incolto qualcosa di trasandato, come se un prato, dei fiori di campo, una chiocciola o il muschio potessero esserlo, trasandati. Delle due, soprattutto, è vero il contrario: se la natura è pettinata è perché ci abbiamo messo mano noi, modellandola a nostra immagine e somiglianza; se è devastata poi, è perché siamo andati oltre, sfruttandola a nostro uso e consumo. Ed è proprio così: noi esseri umani siamo i più grandi sfruttatori della natura mai esistiti. Non a caso per molti l’inizio della fine, la fine del tutt’uno, è stata l’agricoltura; il momento in cui l’uomo ha capito di potersi fermare, smettere di inseguire la natura e iniziare ad addomesticarla. Con un però. Quel giorno, più o meno diecimila anni fa, eravamo un milione su tutta la terra: la popolazione di Zurigo sparpagliata sul pianeta. Tremila anni fa eravamo 50 milioni. Nell’anno zero eravamo Gesù più altri 200 milioni. Negli anni ’70 4 miliardi. Oggi, cinquant’anni dopo su una linea del tempo che ne conta 300 mila, siamo raddoppiati: 8 miliardi, e marciamo spediti verso i 10. Nello stesso, identico, spazio.

Ogni cultura è sempre non soltanto una coperta troppo corta per coprire i vari aspetti del reale, ma è anche una prigione troppo stretta: ogni cultura produce in sé il bisogno di uscirne.

F. Remiotti

Un altro rapporto uomo-natura è (ancora) possibile. Lo insegnano i kanak della Nuova Caledonia, xenofili incalliti per i quali il rapporto con l’incolto è talmente ovvio da non avere parole, nella propria lingua, per descrivere il contrario, per raccontare l’essere umano fuor di natura. O ancora lo insegna la baia di Lékiny, Polinesia, in cui non si può pescare perché lì, vista la concentrazione di pesce e vita, sarebbe troppo facile, invasivo. E ipocrita. Lo insegnano i nativi del Kimberly (nord-ovest australiano), che tra i loro parenti annoverano anche canguri, piante e pietre, perché lì la vita è una connessione di vite. E ancora lo insegnano gli Inuit, la cui società muta a seconda delle stagioni: nomade, competitiva e laica d’estate, quando la natura esplode e offre, sedentaria, comunitaria e credente d’inverno, quando la natura rallenta e costringe. Una società e una cultura che assecondano invece che assoggettare la natura.

La via selvatica. Storie di umani e non umani (Laterza)

Eppure l’incolto c’è ancora, eccome. E non serve andare in Oceania, in mezzo a una foresta equatoriale o al polo Nord. Basta guardare fuori dalla finestra, esattamente come ha fatto Adriano Favole osservando la pensilina del treno fuori dalla finestra di casa, abbandonata da anni. Lì, in decenni di disinteresse umano, è successo qualcosa. È tornata la natura, un piccolo eco-sistema con decine di mammiferi, uccelli e piante; una biodiversità vegetale straordinaria. Proprio lì, tra i binari della Torino-Ventimiglia, ecco una “trasandata” speranza: la vita. Lì dentro, nell’incolto e nel selvatico c’è quello che possiamo definire il potere rigenerativo della natura, che poi è il significato letterale di natura stessa: ciò che ha la potenzialità e la forza di rinascere. Un’occasione, nel cuore di un’era distruttrice.

Antropocene, l’ha chiamata qualcuno. L’ultima che vivremo, temiamo in molti. Ma non Adriano Favole. Lui, dopo averci raccontato della potenza di un campo abbandonato tra due capannoni padani, di Rapa Iti e Rapa Nui, di fratelli opossum e zie mangrovie, della meravigliosa origine dei nostri tabù e della drammatica lezione della noce moscata (senza scordare la potenza geologica dei lombrichi di Darwin), con l’ossigeno del suo pensiero e la larghezza del suo sguardo propone un’altra era: il Koinocene, da koinos, che è partecipazione, somiglianza e assenza di distinzioni. Il Koinocene è l’era attesa delle relazioni, del rallentamento, in cui invece che correre, sfilacciando la trama, ci si ferma a osservare, tessendola. L’era in cui ridimensionarsi, tornando alla grandezza (o piccolezza) originaria; l’era in cui smetteremo di considerare l’umanità l’unico perno del mondo, ricordandoci, soprattutto, che lo sapevamo già fare:

Abbiamo bisogno di farci ovunque coltivatori di relazioni. Abbiamo bisogno di ripartire dalla potenza della vita che rinasce e germoglia, anche nelle rovine. Rovine viene da rovi, una pianta vivente. Dobbiamo reimparare a convivere con le altre forme di vita, a fidarci, a lasciar fare senza distruggere.

A. Favole