«Il termine rivoluzione è […] un termine fuori corso nel nostro presente, almeno la rivoluzione così come è stata intesa per un paio di secoli: la rivoluzione politica e la rivoluzione sociale». Il pensiero del politologo, giornalista e saggista Marco Revelli, anche professore di Scienze politiche all’Università del Piemonte Orientale, è puntuale rispetto a un concetto che ha assunto sfumature diverse nel corso della storia e per il quale, ci si interroga, la forza propulsiva attualmente potrebbe essere meno incisiva. La rivoluzione - come parola, ma anche come concetto intrinseco- è dunque morta?

Oggi sarebbe forse meglio utilizzare il termine rivolta, sebbene questo implichi una parte mancante del concetto; infatti se da un lato anche le rivolte testimoniano che le società non siano completamente anestetizzate e a fronte a problemi profondi riescono ancora a reagire, d’altro canto sono contestazioni che restano solamente delle esplosioni effimere, prive di quella spinta necessaria per inaugurare un’epoca completamente nuova, come accadeva un tempo. Le rivolte secondo Ravelli hanno dunque assorbito il disincanto lasciato dal fallimento del sogno rivoluzionario socialista, dopo il quale si è appunto spenta l’illusione di poter spezzare la continuità storica e aprire le porte a un futuro radicalmente diverso.

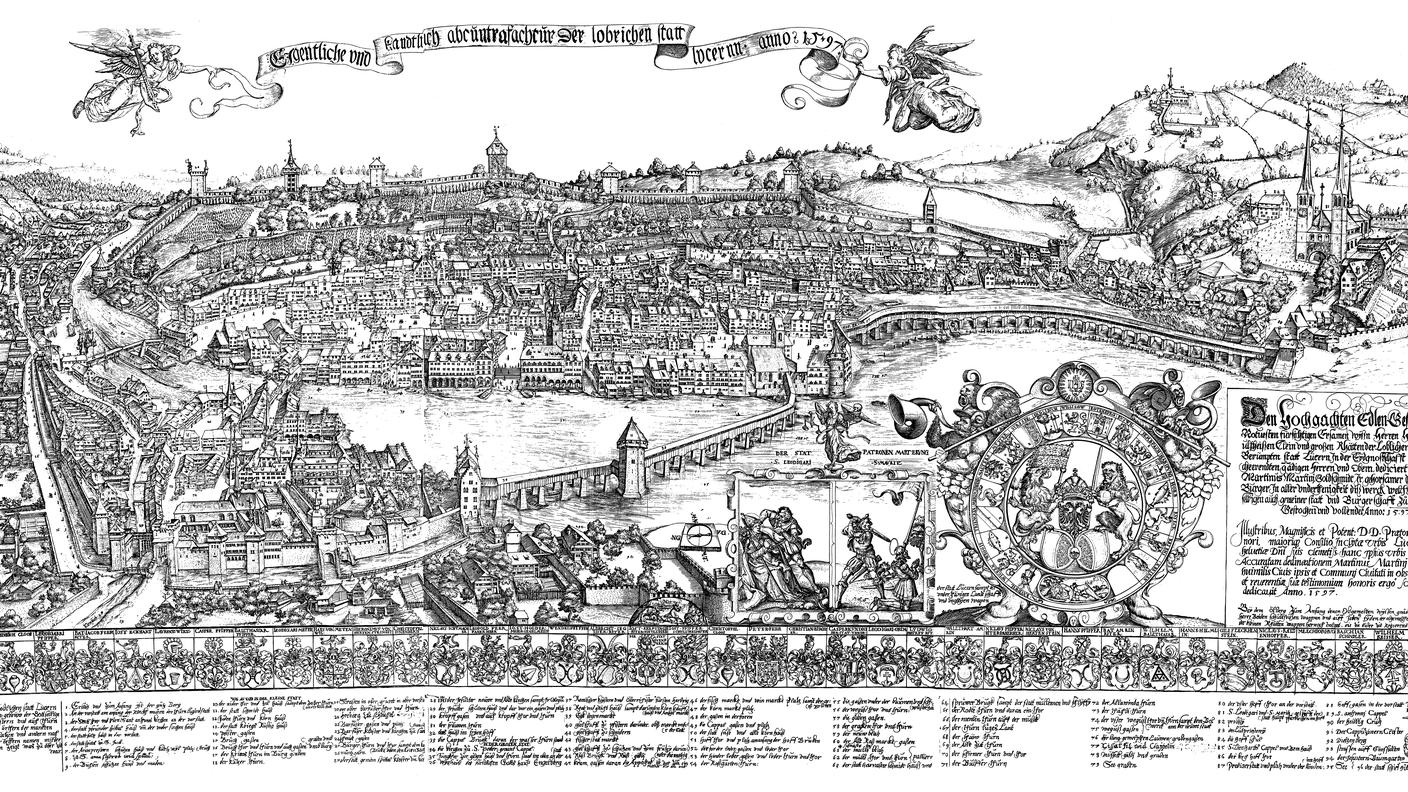

Per comprendere invece la forza del concetto di “rivoluzione”, bisogna anzitutto andare alla fonte della parola stessa che, per gli antichi, era concepita come un eterno ritorno: gli astri, seguendo le loro orbite, tornavano ciclicamente al punto di partenza. Questa era la rivoluzione in senso astronomico. Sempre Ravelli spiega poi che, con il 1789, il concetto assume poi un significato opposto: la rivoluzione diventa un evento dirompente, una frattura nel tempo lineare della storia. Comincia quindi una nuova epoca, un momento di rottura importante che segna la nascita di una società inedita e di un nuovo modo di essere. E “rivoluzione” è stato un concetto che ha dominato il linguaggio e l’immaginario politico per ben due secoli, fino al 1989. Quell’anno ha segnato l’ultima vera rivoluzione, quella dei tedeschi orientali che attraversavano il Muro di Berlino, cancellando con il loro gesto una frontiera sia reale, sia soprattutto simbolica. A differenza delle rivoluzioni precedenti, fu un cambiamento pacifico, quasi passivo, ma rappresentò la fine di un’epoca rivoluzionaria. Non a caso il grande storico Eric Hobsbawm ha dedicato un’opera fondamentale a questo tema: “L’età della rivoluzione”, concentrandosi sul periodo tra il 1789 e il 1848, anno di un’altra grande ondata rivoluzionaria con i moti del Quarantotto. Ma la nozione di rivoluzione non scomparve in quel momento, perché nel 1917, la Rivoluzione russa la riportò al centro della scena, e per buona parte del Novecento fu, insieme alla Prima guerra mondiale, l’evento che segnò le fondamenta del XX secolo.

L'età della rivoluzione, Immagine di Copertina, Eric J. Hobsbawm, Ed. Rizzoli, 1999.

Il politologo Marco Ravelli sottolinea dunque come, fino al 1989, l’idea rivoluzionaria infiammò l’immaginario collettivo, ispirando movimenti e cambiamenti profondi: dalla rivoluzione cubana a quella culturale cinese, dalla rivoluzione femminile alle molte altre trasformazioni del secolo scorso. Poi, improvvisamente, tutto sembrò svanire, o forse meglio, tutto si modificò. Nel nuovo millennio si è assistito alle proteste del mondo arabo, alla rivolta sudanese, alla grande protesta ecologista, alle proteste di Black Lives Matter. Da “rivoluzione” a “rivolta”, o meglio a “movimenti di rivolta”.

Ravelli sostiene però che le rivolte, a differenza delle rivoluzioni, non mirano a conquistare il potere. La Rivoluzione francese segnò l’ascesa del Terzo Stato, che sconvolse l’ordine precedente; la Rivoluzione russa fu presentata come la presa di potere da parte del proletariato (anche se in realtà le dinamiche furono più complesse), ma comunque comportando, come tutte le rivoluzioni, un ricambio delle classi dominanti. Le rivolte, invece, rappresentano un segnale della società che si oppone a certe scelte del potere. Ne sono esempi le azioni dei movimenti ecologisti radicali o le insurrezioni nei Paesi arabi nei momenti di crisi estrema, che si traducono certamente in manifestazioni di dissenso, ma sono prive della pretesa di rifondare il mondo.

Oggi il termine “rivoluzione” , come afferma il politologo, sembra essere diventato più che altro un’espressione giornalistica, svuotata del suo significato originario. Utilizzato ormai in modo «usa e getta» per enfatizzare qualsiasi cambiamento significativo: si parla di rivoluzione digitale, di rivoluzione dell’intelligenza artificiale e così via. Questi fenomeni introducono certamente innovazioni profonde, ma non alterano i rapporti di forza nella società, almeno non nell’immediato, perché non incidono sugli equilibri politici in modo diretto. Con il tempo potrebbero certamente destrutturarli e ricomporli in nuove forme, come nel caso dell’’intelligenza artificiale che pone una sfida senza precedenti alla politica, all’economia e alla società, e tuttavia questi mutamenti non hanno la stessa portata delle grandi rivoluzioni politiche e sociali del passato, che segnavano appunto una reale frattura con il mondo precedente.

Intelligenza artificiale, usi pratici e consigli per il.. futuro

La consulenza 16.03.2012, 02:00

Contenuto audio

Se si guarda alla storia, le rivoluzioni hanno spesso fallito, talvolta ottenendo risultati opposti a quelli sperati; sono nate con l’intento di portare liberazione ed emancipazione e hanno finito per instaurare nuovi regimi autoritari; ciononostante, nemmeno le rivolte possono vantare un bilancio più positivo e negli ultimi trent’anni, le nostre società hanno subito una deriva preoccupante, caratterizzata dalla continuità delle élite di potere, le cui azioni mirano più agli interessi privati che al bene collettivo. A livello globale, l’equilibrio appare sempre più instabile, tanto che ci troviamo sull’orlo di un conflitto mondiale e siamo testimoni di atrocità quotidiane che ci lasciano impotenti.

Secondo Marco Ravelli il problema, dunque, non riguarda solo le rivoluzioni, ma l’intero panorama politico, che mostra un bilancio deludente. La rivoluzione non è scomparsa, ma è come se fosse sospesa, perché manca l’idea stessa di un futuro alternativo. Siamo intrappolati in un presente che non lascia intravedere possibilità di cambiamento e, in questo senso, più che la rivoluzione ad essere scomparsa è l’utopia: quell’impulso a immaginare e costruire un domani diverso, che oggi sembra essersi smarrito.

La rivoluzione è morta?

Alphaville 11.03.2025, 11:30

Contenuto audio