Il segnale è la donna che attraversa la strada e fa frenare per un momento le macchine che stanno passando in strada. Dopodiché parte l’agguato. Con tutta la sua concitazione. Le auto bloccate, le urla, le armi spianate, l’uccisione degli uomini della scorta e il rapimento di Aldo Moro.

Sono passati solo pochi minuti dalle nove del mattino del 16 marzo 1978 e in via Fani, a Roma, si consuma uno degli attentati più drammatici della storia recente. A metterlo fisicamente in azione, è un commando delle Brigate Rosse. Una decina di persone. Tra queste, ce n’è una che aveva il compito di chiudere la via di fuga alle spalle con una Fiat 128. Un uomo che rimarrà per tanti anni latitante salvo poi risbucare a sorpresa in Ticino esattamente dieci anni dopo. Solo che nel frattempo ha cambiato cognome. Ora non è più Alvaro Lojacono, ma si fa chiamare Alvaro Baragiola e nel frattempo è pure diventato svizzero di nazionalità.

Rapimento di Aldo Moro e uccisione degli agenti della sua scorta. Roma Via Fani, 16 marzo 1978

Ma che i legami tra la Svizzera e la stagione della lotta armata italiana non si riducano a una sola singola individualità lo testimoniano altre scoperte venute a galla nel corso degli anni. In più occasioni, infatti, le BR hanno usato armi svizzere. A certificarlo, il ritrovamento di granate e di fucili in tanti covi clandestini, tra cui anche quello storico di via Gradoli che ha fatto da rifugio a terroristi del calibro di Mario Moretti e Barbara Balzerani durante i giorni del sequestro Moro.

In realtà, però, questo commercio di armi con la Svizzera italiana non è qualcosa di estemporaneo, visto che risale indietro nel tempo, quando anche solo l’idea di una lotta armata era ancora agli albori. Non a caso, è proprio in Ticino che avviene il primo grande furto di munizioni. Più precisamente a Ponte Brolla dove nella notte del 16 novembre del 1972 viene svaligiato un deposito militare. A trafugare un intero arsenale di bombe e mine, grazie anche all’aiuto di alcuni militanti ticinesi, è un piccolo gruppo di persone, legate a Potere Operaio.

Tra queste, spicca la figura di Valerio Morucci che sei anni dopo sarà una pedina fondamentale del commando terrorista di via Fani. Morucci che sempre in Ticino conosce anche il suo primo arresto, solo qualche mese prima, a Chiasso fermato dalla polizia mentre tenta di nascondere un fucile d’assalto smontato nelle sue principali componenti nel bagno di un treno diretto in Italia.

Fin dagli inizi degli anni di piombo il Ticino diventa una terra di rifugio per chi scappa e per chi cerca armi

Del resto, in quegli inizi di anni Settanta, per i militanti ed estremisti italiani il Ticino si stava già configurando come una base ideale per recuperare armi, vista la facilità con cui si potevano fare acquisti nelle armerie ticinesi oppure, senza nemmeno ricorrere al denaro, rubare i fucili militari che ogni svizzero possiede e che molto spesso venivano lasciati incustoditi nelle proprie cantine.

Tanto più che il territorio era facilmente raggiungibile attraverso i sentieri del contrabbando che garantivano entrate e uscite clandestine. Sia per chi stava scappando dall’Italia perché ricercato, sia per chi ambiva ad ampliare i collegamenti e le reti solidarietà tra gruppi militanti italiani e il resto d’Europa.

Ma come si era arrivati fin qui, a questa deriva armata? Perché se tutto era nato dall’onda del Sessantotto chi ne aveva tradito lo spirito? Solo pochi anni prima, i giovani erano entrati per la prima volta sul palcoscenico della storia, mettendo in moto un movimento di contestazione molto più vasto che aveva inneggiato a pace, amore e libertà. Una protesta che partendo dal rifiuto della guerra di Vietnam si era cementata nella volontà di imprimere un cambiamento in tutti i campi della vita quotidiana: da quello politico a quello sociale, passando per i costumi e la rivoluzione sessuale. Una lunga ondata che aveva compattato per contagio tutte le nuove generazioni a livello mondiale. E anche la Svizzera italiana non poteva rimanerne estranea.

D’altronde, se gli scontri al concerto dei Rolling Stones nell’aprile del 1967 sono sempre stati considerati il detonatore del Sessantotto in Svizzera, l’occupazione dell’Aula 20 alla Scuola Magistrale di Locarno nel marzo del 1968 è l’evento che accende la miccia. Una manciata di giorni di protesta per chiedere una riforma dell’insegnamento e il coinvolgimento nella gestione della scuola. E che il contagio sia immediato lo testimonia quello che succede anche in altri istituti ticinesi poco dopo, come il Liceo di Lugano, creando un vero e proprio collante generazionale sempre più voglioso di far sentire la propria voce.

Ma se le discussioni in Ticino restano infervorate, il clima non arriva mai a surriscaldarsi come avviene in Italia, dove a esasperare gli animi intervengono eventi traumatici come la strage di piazza Fontana del 1969, la madre di tutti gli attentati terroristici orditi dall’estrema destra a cui si aggiunge il sospetto diffuso di un aiuto da parte dello stato attraverso servizi segreti deviati. Come se non bastasse, esattamente un anno dopo, nel dicembre del 1970, il tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese rilancia con prepotenza il timore che l’Italia sia ormai a un passo da una svolta autoritaria. La paura di un imminente colpo di stato di destra spinge così alcune frange del movimento studentesco verso una reazione da lotta armata. Tanto più che nel contesto internazionale di allora, altri paesi vivevano sotto la stessa stretta, dalla Grecia dei Colonelli alla Spagna di Franco fino al Portogallo di Salazar. E di conseguenza anche dalla prospettiva defilata del Ticino, i militanti della sinistra extraparlamentare guardavano con apprensione e solidarietà alla situazione dei “compagni” italiani. Non potendo contare su una classe operaia da convogliare nella battaglia sul proprio terreno, il loro attivismo, da un punto di vista pratico, si trasforma in azioni di supporto.

È in quel periodo, infatti, che in Svizzera trovano appoggio e protezione, personalità come Toni Negri, il professore di Padova, fondatore di potere Operaio così come Giangiacomo Feltrinelli, l’editore che nel 1972 muore cercando di far saltare in aria un traliccio a Segrate. Eppure, è ancora una volta un evento che capita in Ticino a imprimere un cambio nel corso della storia, perché nel 1976 viene arrestato quello che sulle prime sembra solo un poco conosciuto militante di Autonomia operaia, Carlo Fioroni. Il fermo scatta proprio mentre stava cercando di cambiare in banca 67 milioni di lire, parte del riscatto pagato alle BR da un noto industriale italiano per la liberazione del figlio, nel frattempo già morto per una dose eccessiva di cloroformio iniettatagli al momento del rapimento.

Lì, l’inaspettato punto di svolta, perché dopo l’arresto e l’estradizione in Italia, Fioroni inizia a collaborare con gli inquirenti e diventa a tutti gli effetti il primo “pentito” che svela i retroscena sull’organizzazione dei gruppi legati alla lotta armata. Ed è proprio a partire da queste spifferate che il magistrato Pietro Calogero comincia a elaborare quel teorema che prenderà il suo nome, il teorema Calogero, un atto di accusa che ingloba nella responsabilità globale della lotta armata tutti quelli gravitano in maniera attiva intorno alla sinistra extraparlamentare, compresi professori universitari, intellettuali, fino ad arrivare ai legami con gli aiutanti e simpatizzanti della Svizzera italiana.

Così, quando si giunge al famoso processo del 7 aprile del 1979, oltre a tante figure di primo piano come Toni Negri, sotto la lente della giustizia italiana finisce anche un insegnante di Locarno, accusato di aver aiutato quattro brigatisti a espatriare clandestinamente vicino al valico di Dirinella. I quattro erano in fuga per aver ucciso a sangue freddo ad Argelato, nei pressi di Bologna, un brigadiere dei carabinieri. Un tassello da cui poi gli inquirenti riescono a ricostruire il puzzle dei collegamenti, tanto che nel mirino dei giudici oltre all’insegnante finiscono anche un suo collega di Bellinzona, un disegnatore edile di Locarno, un contabile di Muralto e un architetto grigionese.

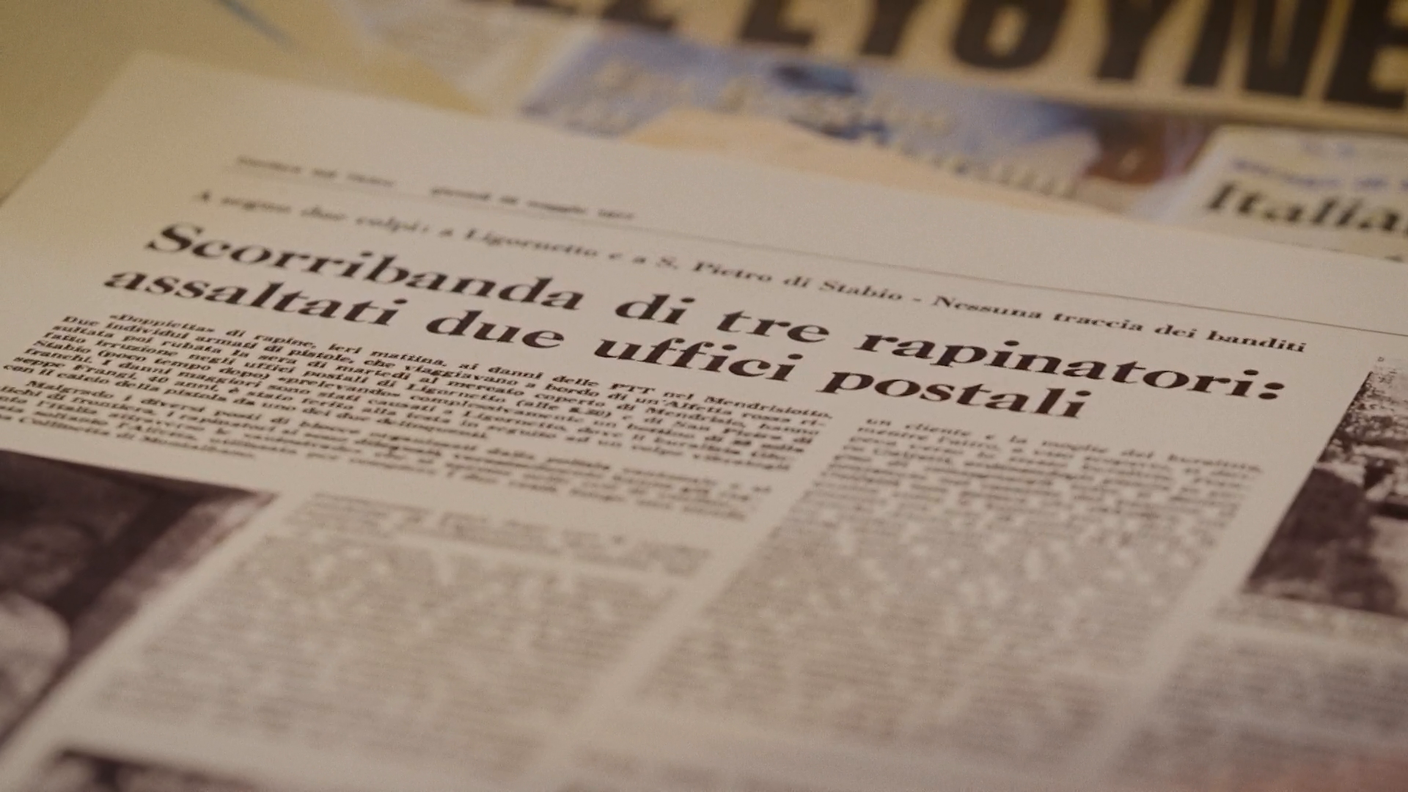

E se la giustizia italiana emette i suoi verdetti in contumacia e senza sconti (tutti condannati, da un minimo di otto mesi fino a due anni e mezzo di reclusione), per quella svizzera bisogna aspettare il 1981 perché si celebri un processo a Bellinzona in cui venga passata al vaglio la rete di aiuti fornita dal gruppo di militanti ticinesi, a partire dal primissimo furto di armi a Ponte Brolla del 1972, in cui – si scopre adesso – è coinvolto anche lo stesso insegnante di Locarno. Un modo, insomma, con cui la Svizzera intende chiudere i conti con quella stagione piena di ombre, mettendosi alle spalle il passato. E invece, ben sette anni dopo, in un cointesto ormai radicalmente cambiato, quasi senza alcun preavviso, succede qualcosa di difficilmente immaginabile.

È l’8 giugno 1988. Una sera come tante altre, se non fosse che fuori da un ristorante nel centro di Lugano una pattuglia di poliziotti in borghese inizia ad appostarsi. L’attesa dura il tempo di una cena, perché poi non appena quattro persone si affacciano per uscire dal locale scatta l’arresto. A finire in manette, il latitante Alvaro Lojacono, un uomo ricercato con un mandato di cattura internazionale in mezzo mondo che ormai da due anni conduceva una vita normale in Ticino. E questo per via della nuova nazionalità svizzera, acquisita con procedura agevolata grazie alla madre, attinente di Muggio, che in quel momento vive con lui a Castelrotto in una villa dell’800 appartenuta all’ex consigliere di stato Giovanni Rossi. Ma non solo, dopo il passaporto, Alvaro cambia anche cognome, facendo espressa richiesta per poter venir chiamato solo con quello materno: Baragiola.

Un cambio di vita che è stato possibile solo per la svista un po’ clamorosa di una funzionaria del Dipartimento di polizia che non s’accorge della sua condizione di ricercato di fronte alle richieste amministrative. Fatto sta che l’ex brigatista Lojacono si ritrova di colpo con una fedina penale svizzera pulita, tanto che riesce persino a farsi assumere come animatore nella nascente Rete tre, la nuova radio creata dall’allora RTSI proprio all’inizio del 1988. Tanto più che in quel contesto Alvaro Baragiola si fa apprezzare come brillante giocologo, diventando una sorta di punto di riferimento per i giovani della redazione appena costituita.

Non a caso, lo stupore diventa ancor più scioccante quando, dopo l’arresto, a poco a poco viene alla luce il passato di Alvaro. Già condannato in Italia a 16 anni per l’omicidio di uno studente greco di destra e all’ergastolo per l’uccisione dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione, durante il processo Moro Ter si scopre la sua partecipazione diretta nel sequestro dello statista democristiano: lui era nel commando di via Fani con l’incarico di chiudere la strada e coprire le spalle ai brigatisti che stavano uccidendo i cinque membri della scorta.

Rivelazioni che non possono non provocare anche in Ticino uno scossone politico istituzionale, visto che nella villa di Castelrotto dei Baragiola qualche tempo prima si era tenuta persino una visita ufficiale del governo argoviese, alla presenza di tutti i consiglieri di Stato ticinesi e dello stesso Alvaro. Circostanze che finiscono per alimentare sospetti e accuse di connivenze, vista la lunga serie di coincidenze innescata dalla “svista” che ha permesso l’ottenimento del passaporto svizzero. Lo stesso passaporto che ora diventa l’ostacolo che impedisce l’estradizione richiesta a gran voce dall’Italia.

Alvaro Baragiola è a tutti gli effetti cittadino svizzero e in Svizzera deve essere processato. Cosa che avviene, solo in merito all’omicidio Tartaglione, a Lugano l’anno successivo, nel 1989, in un clima di grande tensione, vista la presenza e le testimonianze di ex-brigatisti pentiti. Al momento della sentenza, però, nessun colpo di scena. La condanna è una pena all’ergastolo, ridotta a 17 anni in appello, mentre 12 saranno gli anni effettivi passati nel carcere della Stampa a Lugano.

Quando poi Baragiola uscirà di prigione, troverà una seconda vita nella Svizzera romanda, senza mai ritrattare pubblicamente nulla rispetto al suo passato. Una strada diversa da chi come Franco Bonisoli invece si è fatto portavoce di quel processo di giustizia riparativa che per allacciare un legame tra vittime e carnefici, cercando di suturare ferite che attraversando per il lungo tutta la stagione degli anni di piombo. E vedere lui che è stato il brigatista che ha sparato più colpi in via Fani seduto accanto alla figlia di Aldo Moro, Agnese, diventa un modo per tentare di ridare un senso a una storia che altrimenti ne sarebbe totalmente sprovvista.

Questo è il tema della seconda puntata della seconda stagione di Edizione Straordinaria, qui tutte le altre puntate.