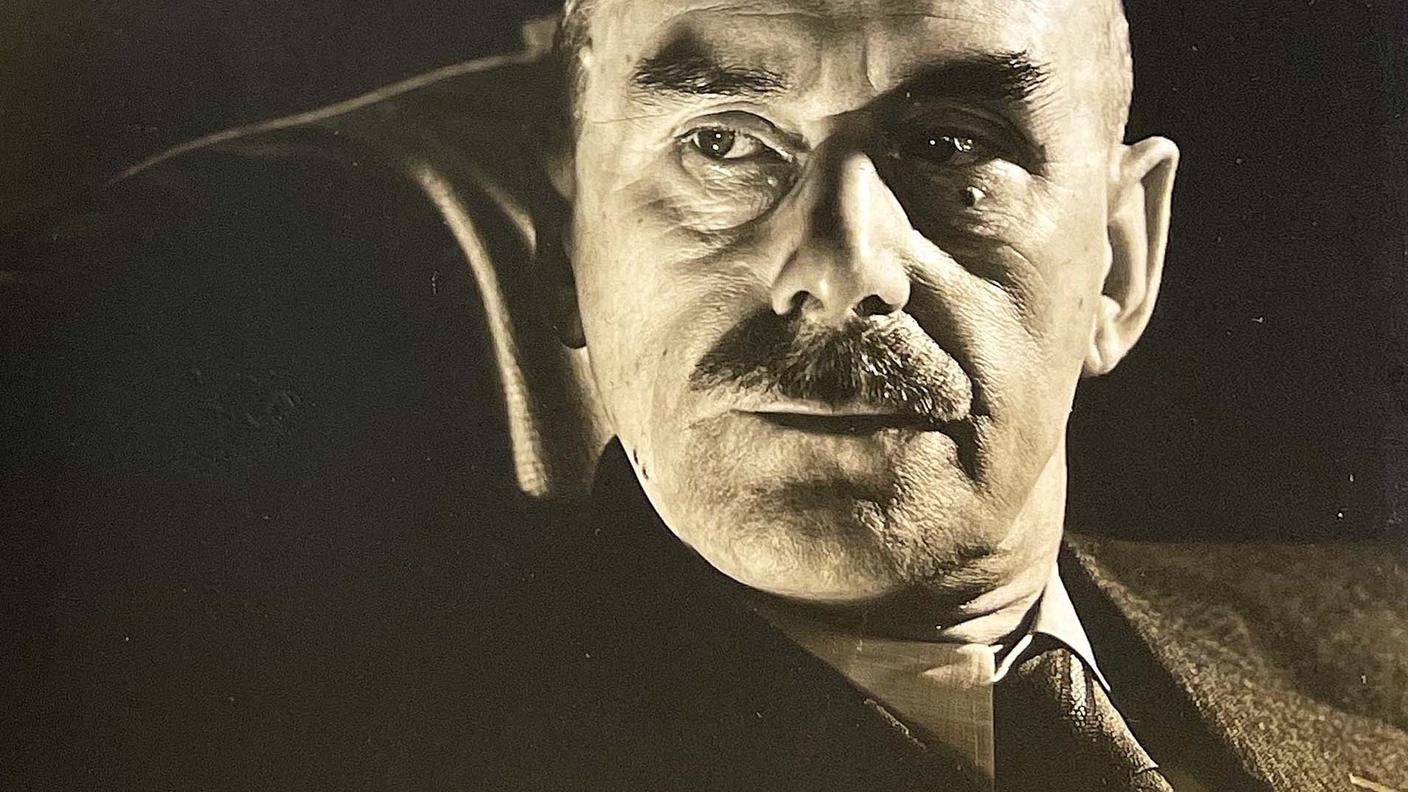

Il 6 giugno del 1875 nasceva a Lubecca il Mago, Thomas Mann, scrittore e saggista tedesco. Grazie al primo grande romanzo, I Buddenbrook, pubblicato nel 1901, che lo rese famoso in tutto il mondo, nel 1929 Thomas Mann ricevette il Premio Nobel per la letteratura. Lo ricordiamo qui circumnavigando un’altra sua immensa opera, La montagna incantata.

Ci sono luoghi che sono più “luoghi” di altri, perché esistono nella realtà e sulla carta geografica, ma più ancora nelle pagine dei romanzi che li hanno descritti, ricreati e rimodellati. Se quindi si dovesse tracciare un ideale atlante letterario, i nomi “Engadina” e “Canton Grigioni” sarebbero scritti in grassetto e con lettere maiuscole, perché il paesaggio engadinese e grigionese ha fatto da sfondo ad alcune grandi intuizioni e agli snodi decisivi della cultura novecentesca.

Il segreto di Thomas Mann

Laser 06.06.2025, 09:00

Contenuto audio

Non deve quindi stupire che il teorico dell’“oltreuomo” e della mutazione antropologica iniziata nel “secolo breve” e ormai giunta al pieno compimento (difficile dire se drammatico o grottesco), lo avesse capito con qualche decennio di anticipo: «In molti paesaggi di natura scopriamo di nuovo noi stessi, con piacevole brivido: è la più bella rassomiglianza. Come dev’essere felice colui che ha quel sentimento precisamente qui, in quest’aria di ottobre costante e soleggiata, in questa purissima chiarità e mitissimo freddo, in tutto il leggiadro e serio carattere collinoso, lacustre e selvoso di quest’altopiano, che si è accampato senza paura accanto agli orrori delle nevi eterne: qui, dove Italia e Finlandia si sono strette in alleanza». Sono parole di Friedrich Nietzsche, contenute nella celebre proposizione 338 di Umano, troppo umano.

Dossier: Thomas Mann, la vita come opera d’arte

A 150 anni dalla nascita, il ritratto di uno scrittore monumentale

Contenuto audio

La vita come opera d’arte (1./5)

Alphaville 02.06.2025, 12:05

La novella “La morte a Venezia”(2./5)

Alphaville 03.06.2025, 12:05

Il mago (3./5)

Alphaville 04.06.2025, 12:05

Goethe e il mito faustiano (4./5)

Alphaville 05.06.2025, 12:05

Il politico (5./5)

Alphaville 06.06.2025, 12:05

Il riferimento a Nietzsche (nato nel 1844 e morto nel 1900, ottocentesco negli estremi biografici ma del tutto novecentesco nei presupposti e negli esiti del pensiero) è assolutamente ineludibile, perché nel suo caso l’Engadina costituisce non solo uno sfondo e uno scenario, ma anche -e soprattutto- una concreta fonte di ispirazione, come testimonia la cosiddetta “lapide di Nietzsche” a Surlej sul Lago di Silvaplana. E’ in quel luogo, secondo le sue stesse parole, che sarebbe sorta l’idea di Così parlo Zarathustra e dell’eterno ritorno. Nietzsche visse le estati a Sils-Maria dal 1881 al 1888 e compose il proprio capolavoro tra il 1883 e il 1885. In Ecce Homo, scritto a Torino nel 1888, raccontò poi la vicenda in questi termini: «La concezione fondamentale dell’opera, l’idea dell’eterno ritorno, la formula più alta di affermazione che possa venire raggiunta, risale all’agosto dell’anno 1881: fu buttata giù su un foglio col sottotitolo “6000 piedi oltre l’uomo e il tempo”. Quel giorno camminavo attraverso i boschi sul lago di Silvaplana: presso un possente blocco di roccia a forma di piramide, non lontano da Surlej, mi fermai. E qui mi venne questo pensiero».

Ma non ci sono soltanto Sils-Maria, Silvaplana, i resoconti engadinesi di Hermann Hesse oppure la Sankt-Moritz dei “divini mondani”, reinventata in alcune bellissime pagine di Stefan Zweig, Eugenio Montale e Dino Buzzati (per citare solo qualche nome, ma l’elenco sarebbe molto lungo). Basti pensare al sanatorio Berghof di Davos, che in virtù della reinvenzione operata nel 1924 da Thomas Mann ne La montagna incantata non è più uno specifico edificio situato in un preciso luogo geografico, ma nell’arco di cento anni si è elevato al rango di condizione della mente e coordinata esistenziale. Si tratta insomma di uno dei “luoghi” per eccellenza della letteratura del secolo scorso.

Un libro epocale, attuale e lungimirante

RSI Info 20.11.2024, 12:30

Contenuto audio

Ne La montagna incantata si ha modo di percepire al massimo grado il procedimento di reinvenzione letteraria, col paesaggio che assume un evidentissimo spicco simbolico (il romanzo, che alcuni interpreti hanno paragonato a un sogno e possiede una trama piuttosto esile, si regge quasi unicamente su una fittissima e straordinaria rete di rimandi e simbologie) ed esprime i grandi drammi e le immani contraddizioni del Novecento. L’elusivo Thomas Mann ha fornito spesso, più o meno volutamente, giudizi ambigui e fuorvianti sulla propria opera, ma nel caso de La montagna incantata ha consegnato nelle mani dei lettori la giusta chiave d’accesso, tuttora validissima. Lo ha fatto nel 1939, in una celebre lezione sul romanzo tenuta al cospetto degli studenti dell’Università di Princeton negli Stati Uniti: «I posteri vi scorgeranno probabilmente un documento della psicologia europea e dei problemi spirituali nei primi trent’anni del ventesimo secolo».

Davos e le iniziative nel centenario della “montagna incantata”

RSI Info 20.11.2024, 12:30

Contenuto audio

Ma la “montagna” è “incantata” oppure “magica”? Per i lettori italofoni, il titolo La montagna incantata è un’espressione ormai entrata nell’uso comune e si radica profondamente nell’identità culturale. La traduzione, per quanto molto suggestiva, è tuttavia sbagliata, perché il titolo originale Der Zauberberg significa letteralmente La montagna magica, esattamente come Die Zauberflöte di Mozart non è Il flauto incantato, ma piuttosto Il flauto magico.

150 anni fa nasceva Thomas Mann

Telegiornale 06.06.2025, 20:00

La traduzione La montagna incantata sarebbe quindi corretta nel caso di un titolo originale quale Der verzauberte Berg, un’espressione che peraltro nel romanzo ricorre una sola volta, nella parte finale. L’errore -se di “errore” in senso proprio si può parlare- è riconducibile a una delle prime recensioni apparse in Italia, nel marzo 1925, quando la germanista e traduttrice Lavinia Mazzucchetti, che poi avrebbe curato le opere complete di Mann per Mondadori, parlò del romanzo traducendo il titolo con La montagna incantata.

- Guarda su PlaySuisse il documentario di André Schäfer, profondo conoscitore dello scrittore tedesco, che ci guida alla scoperta di questo capolavoro letterario.

https://www.playsuisse.ch/it/show/3417372?locale=it

Sette anni dopo, quando uscì la prima traduzione curata da Bice Giachetti-Sorteni per l’editrice Modernissima (poi acquistata da Enrico Dall’Oglio e ribattezzata Corbaccio), la scelta cadde sul titolo proposto dalla Mazzucchetti, che venne preferito a Il monte magico, suggerito dal germanista torinese Leonello Vincenti, poi traduttore per Einaudi dell’Enrico il Verde di Gottfried Keller, il livre de chevet per eccellenza di Thomas Mann. In seguito, quando il romanzo venne tradotto da Ervino Pocar per l’edizione pubblicata da Mondadori nel 1965 e poi ripresa da Corbaccio, il titolo La montagna incantata era ormai acquisito e venne conservato, anche se il traduttore tentò vanamente di proporre all’editore La montagna magica (pare che la risposta dell’editore, involontariamente comica, sia stata più o meno la seguente: «I lettori potrebbero confondersi…»). La versione più recente, curata da Luca Crescenzi e Renata Colorni per i “Meridiani” Mondadori e apparsa nel 2010, ha emendato l’errore e ha tradotto Der Zauberberg con La montagna magica, confinando inevitabilmente nella soffitta dei ricordi (e della nostalgia) il titolo che per quasi un secolo ha sancito in area italofona la presenza del capolavoro di Mann.

“Magica” o “incantata” che sia, con la “montagna” ricreata e rimodellata da Mann si entra nel paesaggio dell’anima costituito dal paesaggio grigionese passando per così dire dall’ingresso principale. Perché il romanzo, prodotto del lungo lavoro di undici anni, dal 1912 al 1923, è una specie di condensato e di prefigurazione di tutte le antitesi e le laceranti contraddizioni del Novecento, oltre che il canto d’addio di una civiltà al tramonto. E’ un’idea che Mann aveva ben chiara fin dalla prima fase del lavoro, come si può desumere da una dichiarazione del 1915: «Un giovane deve confrontarsi con la più seducente delle potenze, la morte, e viene condotto in maniera divertente e orrifica attraverso gli opposti spirituali di umanità e romanticismo, progresso e reazione, salute e malattia».

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Heinrich-e-Thomas-Mann--1241437.html

Che qualcosa stia tramontando, in un’alternanza di sospensione e straniamento, lo si intuisce subito, già nella prima pagina, quando il protagonista Hans Castorp oltrepassa il confine del cosiddetto mondo dei sani e “viventi” (il Flachland, le “terre basse”) e arriva al Berghof, una sorta di regno dei morti dove verrà a conoscenza di una duplice malattia. Non soltanto la propria, un’affezione polmonare che rimanda a un’inconsapevole simpatia per l’abisso e la morte, ma anche quella di un’intera civiltà: «Un giovane uomo come tanti era partito da Amburgo, sua città natale, diretto in piena estate a Davos-Platz, nel Cantone dei Grigioni. Vi si recava in visita per tre settimane. Ma da Amburgo fino a quel posto lassù il viaggio è lungo; troppo lungo, in verità, per un soggiorno così breve. Si attraversano, per monti e per valli, paesi e contrade, dall’altopiano della Germania meridionale si raggiunge il litorale del Mare di Svevia e poi, solcando in battello i suoi flutti agitati, si superano abissi che erano ritenuti insondabili».

La mitopoiesi del viaggio agli inferi, con la ripresa di un tema che va nientemeno che da Gilgamesh al Tannhäuser di Wagner, è evidente fin dalle prime righe (il “Mare di Svevia”, Das Schwäbische Meer, è il Lago Bodanico, di dimensioni ragguardevoli ma pur sempre un lago continentale, mentre il Berghof riprende e sviluppa il motivo del Venusberg, la Montagna di Venere del Tannhäuser) e sostiene tutta la trama della narrazione, incarnandosi di volta in volta nei vari personaggi che nello spazio chiuso, asfittico e concentrazionario del Berghof contribuiscono all’iniziazione (“accrescimento”, lo definisce Mann, riprendendo un termine dell’alchimia) di Castorp, che lo stesso Mann ha presentato in questo modo nel già ricordato discorso tenuto nel 1939 all’Università di Princeton: «Il giovane Castorp è in ultima analisi un sempliciotto, un amburghese figlio di papà e mediocre ingegnere. Ma nel febbrile ermetismo della montagna incantata questo semplice soggetto sperimenta un accrescimento che lo rende capace di avventure morali, spirituali e sensuali che nel mondo detto sempre ironicamente “terre basse” egli non avrebbe neppure osato sognare».

Si tratta di personaggi che sono presenze costanti nella coscienza di chiunque abbia amato il romanzo, leggendolo magari due o più volte -come suggeriva l’autore- fino a trasformarlo nel breviario della propria educazione da adulto: Madame Clawdia Chauchat con gli «occhi chirghisi» e il conturbante fascino esotico, slavo-francese, coincide con l’attrazione erotica che si contrappone all’inconscia simpatia di Castorp per la morte e l’elemento inorganico, ma nello stesso tempo la conferma e giustifica, perché nell’attrazione consapevole per l’androgina Clawdia il protagonista rivive l’inconsapevole attrazione omoerotica provata anni prima per il compagno di scuola Pribislav Hippe; i due antagonisti e “duellanti pedagogici” Lodovico Settembrini e Leo Naphta, che esprimono la secolare contrapposizione delle grandi correnti della cultura europea, la loro dialettica e la mancata sintesi (illuminismo e retaggio cristiano, ragione e sentimento, positivismo e romanticismo, umanesimo e nichilismo, gli asseriti principi etici e il “caos morale dell’universo”, la rigida Kultur germanica e la più duttile ma anche compromissoria Zivilisation delle democrazie parlamentari europee), e non da ultimo il verboso mercante Mynheer Pieter Peeperkorn, olandese delle colonie, affetto da una malattia tropicale e corroso da un’angoscia prodotta «dallo zelo del dovere e dall’ossessione dell’onore», che esalta il «sentimento della vita» ma alla fine sceglie la morte per suicidio.

Nel suo personaggio è possibile individuare parecchi tratti della figura stessa di Thomas Mann, “il Mago”, come lo chiamavano in famiglia, che si svela nascondendosi e viceversa (lo fa con simpatica e divertita autoironia, più ancora che nel personaggio di Settembrini, forse plasmato sul modello costituito dal fratello Heinrich). E soprattutto, esattamente come aveva fatto Goethe col Werther e ha fatto egli stesso con Aschenbach ne La morte a Venezia, si salva facendo morire il proprio alter-ego e pronunciando un dubitoso “sì alla vita”, sulla scorta di Nietzsche.

L’inarrivabile grandezza del romanzo, che un secolo dopo -nel pieno dell’epoca della “grande ebetudine” profetizzata in uno dei suoi capitoli- si è arricchita di infinite screziature, consiste in questa capacità di tenere insieme gli opposti in virtù del principio compositivo del leitmotiv -il cui esempio più celebre è costituito dalle numerose occorrenze della definizione di Hans Castorp quale Sorgenkind des Lebens, “riottoso figlio della vita”- e di una reinvenzione letteraria di assoluta perfezione, addirittura superiore a quella operata circa un quarto di secolo prima dallo stesso Mann nello stupefacente esordio dei Buddenbrook, pubblicato a soli venticinque anni.

Ne I Buddenbrook, infatti, viene reinventata letterariamente (ma ancora nel segno del naturalismo di Zola e Tolstoj, per ammissione dello stesso Mann) la fine della borghesia e della sua funzione storica. Ne La montagna magica, iniziata prima dello scoppio della grande guerra come variazione parodistica sul tema de La morte a Venezia e portata a termine negli anni immediatamente successivi la fine del conflitto, è invece un’intera civiltà che viene reinventata. Il suo tramonto e la sua scomparsa, che in molte pagine vengono annunciati con una raggelante precisione solo parzialmente stemperata nell’ironia e nella parodia, segna anche la fine del ruolo dell’artista quale “borghese sviato” (un tema, quest’ultimo, sul quale Mann si era già soffermato nel dramma storico Fiorenza, nello scabroso racconto Sangue velsungo, nella “trilogia dell’artista” formata da Tristano, Tonio Kröger e La morte a Venezia, e che riprenderà in seguito nel Doctor Faustus).

Per tutti questi motivi La montagna magica, insieme a pochissimi altri (vengono in mente L’uomo senza qualità di Musil e il Viaggio al termine della notte di Céline), è il libro per eccellenza del Novecento. Dopo sette anni di “accrescimento” (la vicenda copre l’arco cronologico dal 1907 al 1914, ma la scansione temporale interna al romanzo è del tutto illusoria), Hans Castorp esce dal regno dei morti, torna nella vita delle “terre basse” e si avvia verso la guerra, ma in realtà è un mondo intero che si avvia verso la fine e verso la propria verità. Perché la verità non è la vita nel suo divenire, come si evince soprattutto dal capitolo nel quale Castorp si perde in una tempesta di neve e paragona le bianche distese nevose alla superficie sconfinata del mare, l’amnios originario, che a sua volta viene paragonato alle lacrime con la loro consistenza salsa e alcalina. La verità è piuttosto la morte, l’eterno ritorno all’inorganico, il nulla della neve/mare: quello stesso mare che il giovane Tadzio, in uno snodo decisivo de La morte a Venezia, indica all’artista e borghese sviato Aschenbach.

Davos e la Montagna incantata di Thomas Mann

Laser 18.11.2015, 10:00

Contenuto audio

Il capolavoro di Mann sancisce anche il tramonto della meravigliosa utopia del Tristram Shandy e del Viaggio sentimentale di Laurence Sterne, con l’idea della fuga dal Tempo e dalla Morte nel continuo differimento, nella digressione, in una dimensione in grado di conciliare Durata, Conoscenza e Ragione. Ecco perché l’ironica e disillusa speranza che affiora timidamente nelle righe conclusive del romanzo -col riferimento a Ermete Psicopompo, il dio che accompagna le anime nel regno della morte- risulta più che mai attuale. Ha detto il suo autore ripensando al romanzo a distanza di quasi vent’anni, mentre l’Europa si stava gettando per la seconda volta nel baratro: «L’eroe è solo in apparenza l’affabile giovanotto Hans Castorp. E’ piuttosto l’“Homo Dei”, l’uomo stesso con i suoi interrogativi su di sé, sulla sua provenienza e la sua destinazione, il suo essere e il suo fine, la sua posizione nell’universo, l’arcano della sua esistenza, l’eterno enigma dell’umanità». Tutto verissimo. Anzi, tutto “magicamente” e insidiosamente verissimo, con l’“incanto” del Berghof che un secolo dopo ha assunto i sinistri contorni e le perturbanti sembianze di una fatalità, forse di un destino.

150 anni fa nasceva Thomas Mann

Telegiornale 06.06.2025, 20:00

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/L%E2%80%99attualit%C3%A0-del-%E2%80%9CMago%E2%80%9D-e-dei-suoi-abissi--2266533.html