Il colore viola nella sua ultima versione (musical, prodotto da Spielberg e Oprah Winfrey, fra gli altri) è una perfetta introduzione alla lettura del capolavoro da cui è tratto, l’omonimo libro del 1982 con cui Alice Walker vinse il premio Pulitzer. Non va inteso né come un’alternativa né come un sostituto, né del libro né del film precedente (1985, diretto proprio da Spielberg), ma come uno dei tasselli immaginifici che costituiscono il mondo attorno al Colore viola.

Per chi non abbia ancora avuto la fortuna di avvicinarsi alla lettura del romanzo di Alice Walker: siamo nella prima metà del Novecento, in Georgia. La voce narrante è quella pulita e volutamente non dotta di Celie. Presentata come “brutta” ma “capace di lavorare duramente”, è data in sposa a un personaggio che viene chiamato Mr. (a sottolineare l’estraneità tra i due, e il fatto che lei non vi si rivolge col nome ma col titolo che si è autoattribuito). L’intero racconto è ambientato nella Georgia segregazionista e, in modo lucido e storicamente inappuntabile, ma anche terribilmente tenero, onesto, calibrato emotivamente alla perfezione, racconta la doppia discriminazione di essere nera e donna, in una comunità che - esattamente come quella bianca - è sessista. Come non interpretare Il colore viola: come una denuncia del sessismo degli uomini neri. Dovrebbe essere una banalità, qualcosa di scontato, eppure ancora nel 2024 s’incappa in recensioni di questo capolavoro che tirano in ballo perfino il famoso pugno di Will Smith per (non si capisce bene con quale faccia tosta o cecità intellettuale; diciamolo meglio: razzismo) parlare di specificità che ci sarebbero nel sessismo di chi non è bianco.

No.

Danielle Brooks nel ruolo di Sofia in: "Il colore viola" di Blitz Bazawule (USA, 2023)

Di certo uno degli elementi che rendono Il colore viola così coraggioso è proprio che pur di raccontare la verità rischia la strumentalizzazione da parte delle sovracitate interpretazioni razziste. Eppure, anche nell’ultimo film è molto chiaro. Quando entrano in ballo i bianchi (e le bianche) riescono a essere mille volte più feroci nei confronti dei personaggi, e soprattutto delle personagge, della storia. Prendiamo la vicenda di Sofia, che a differenza della protagonista ha lottato sempre, tutta la vita, e si rifiuta di essere picchiata dal marito, per cui lo picchia a sua volta e poi trova il modo di andarsene. Sofia è una che ride sempre. Un personaggio impossibile da non amare. È proprio Sofia a incappare nella moglie del sindaco (bianca), e rifiutandosi di farle da cameriera scatena la rappresaglia del sindaco stesso. Sofia finirà in carcere. Nel libro, le ferite non solo psicologiche ma anche fisiche profondissime che le vengono inferte dalla galera sono esplicitate molto più che nel film, nel quale però è chiaro che c’è stato un animo spezzato. Fa male anche perché quello di Sofia è un animo particolarmente luminoso. La sua vicenda è la messa in scena delle teorie che esprimeva Elsa Dorlin nel saggio Difendersi: gli oppressi e le oppresse se non reagiscono perdono, ma spesso se reagiscono subiscono una repressione e una violenza anche maggiore. È per questa trappola che è così difficile liberarsi dal giogo dell’oppressore, che sia bianco o uomo, che sia sistema di potere o rapporto di coppia con una persona abusante.

Sofia è dignità e per un po’ riescono a spezzare anche lei.

Un’altra differenza col libro è Shug Avery, che nelle circa 400 scorrevolissime pagine di Alice Walker era presentata ancora debole, isolata, con un talento per il canto sì, ma senz’amici, e solo poi diventa “quella che si salva da sola”, facendo perno sulla sua stessa voce e tornando da dov’è venuta, ma ricca. Non egoista, però. Nel libro come nel film lei è quella che ha saputo immaginare qualcosa di meglio per sé, e quella che lo sa immaginare anche per le altre. Per Celie, in particolare. Da cui il marito ha già allontanato la sorella di sangue, ma il cui istinto di sorellanza viene risvegliato proprio dalla conoscenza con Shug. Nel romanzo le due non si fermano a un’amicizia, si parla di un vero e proprio amore, ci sono peraltro pagine che valgono come educazione sessuale. Nel film questa parte è stata pressoché censurata, salvo un bacio che non si è neanche sicuri di aver visto. Invece no: il libro di inizio anni Ottanta parlava (anche) di un amore tra due donne, nella Georgia di inizio secolo.

Alice Walker (Atlanta, 2008)

Come scrive Alice Walker nella sua prefazione del 2006, l’elemento più spesso ignorato della sua storia è che è a tutti gli effetti una storia su Dio. Probabilmente viene ignorato perché la messa in discussione del Dio patriarca che fa è gigantesca e scomoda; «Era la stessa adorazione di sé stesso che il padrone inculcava nei suoi schiavi» è un j’accuse. Il diritto che si prende Celie, senza chiedere, a una spiritualità che non sia patriarcato è qualcosa di rivoluzionario. La disamina fatta nel libro nei dialoghi serrati tra Celie e Shug non è nel film, ma va ricordata. Il punto in cui Shug le dice che lei non incontra Dio in chiesa, che in chiesa la gente lo porta semmai con sé, allora non vanno lì per trovarlo ma per condividerlo, e a lei questo non fa impazzire. Il momento in cui parlano del colore viola però c’è, ovviamente, e non potrebbe non esserci. Ha l’aspetto di quei fiori viola il Dio-non-uomo-e-non-maschio che piace a loro. Si affaccia poco e quando lo fa sono come dei segnalibri piazzati in certi punti della vita. Come un occhiolino. Come un senso. Esistono altre posizioni rivoluzionarie tra il materialismo marxista e la religione oppio dei popoli.

Il colore viola è e resta un caposaldo della letteratura mondiale e il debito che abbiamo con Alice Walker non è saldato con questo film, anche se alcune scene restano scolpite. Per chi scrive, quella di Celie - sempre silenziosa, che non lotta, intrinsecamente pacifista - che infine sbotta, e parla, e si libera, e lancia perfino una maledizione al marito che le ha fatto di tutto e tu ti accorgi che quella voce le sgorga dal profondo ed è diversa da quella di chi parla sempre e troppo e su tutto. Quella scena è eclatante, indimenticabile, vale il film.

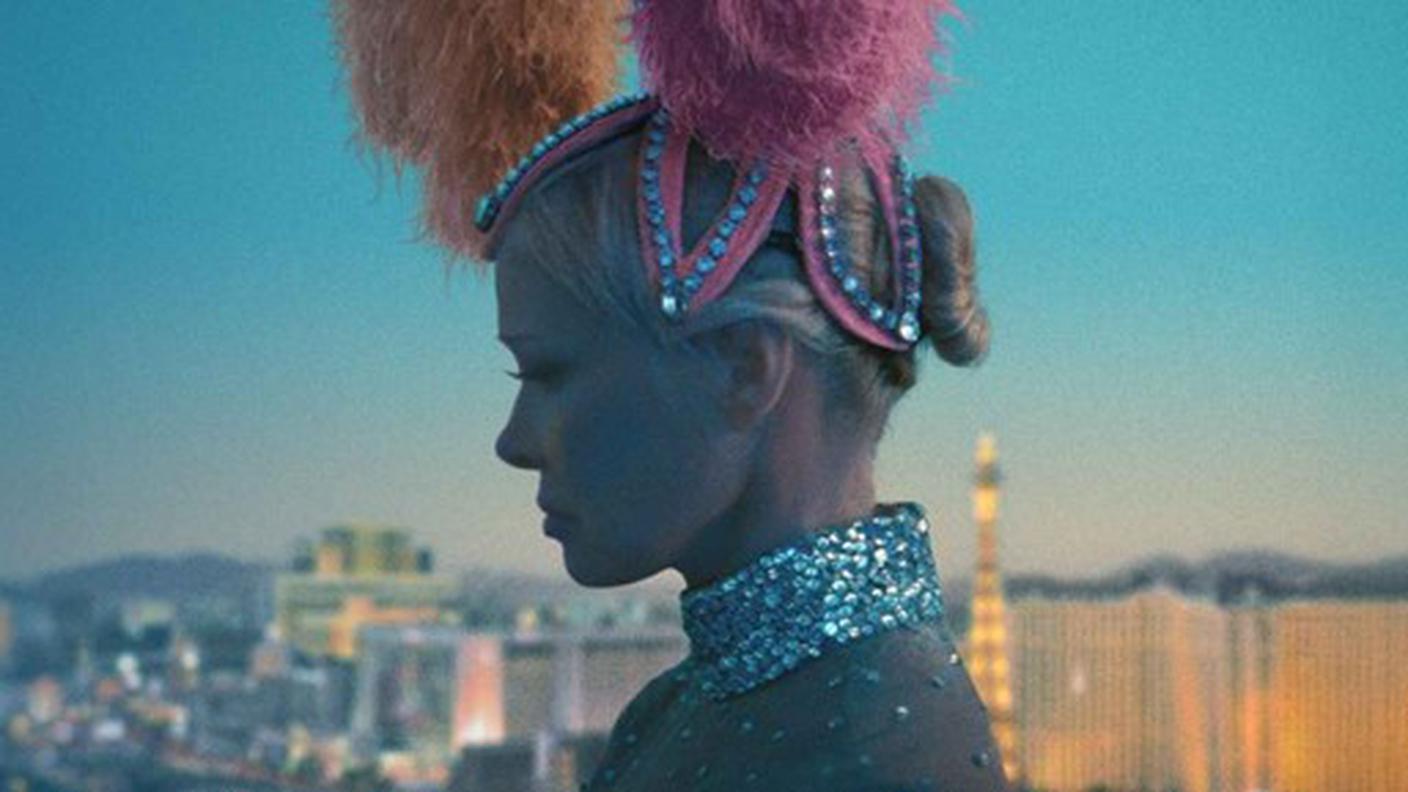

"Il colore viola" di Blitz Bazawule (USA, 2023)

Il colore viola è, infine, anche un film sulla possibilità di cambiare scenario. Per alcuni sarà scontato, ma l’immaginazione non è per tutti. Ci sono sempre cavalli su cui nessuno ha puntato, benché abbiano sempre seguito le regole imposte. Per questi cavalli, ci sono frangenti in cui l’unica speranza è la fuga. Disertare. Il colore viola ci ricorda che quei fiori viola sono ovunque, che non è reazionaria la ricerca di un senso, che l’unico che non ci capirà è in fondo proprio l’oppressore. Il cinismo è un privilegio, a Alice Walker non appartiene. Per tutto il tempo in cui stiamo con i suoi fiori viola, non appartiene neanche a noi.

Il colore viola

RSI Cultura 28.02.2024, 10:01

Contenuto audio