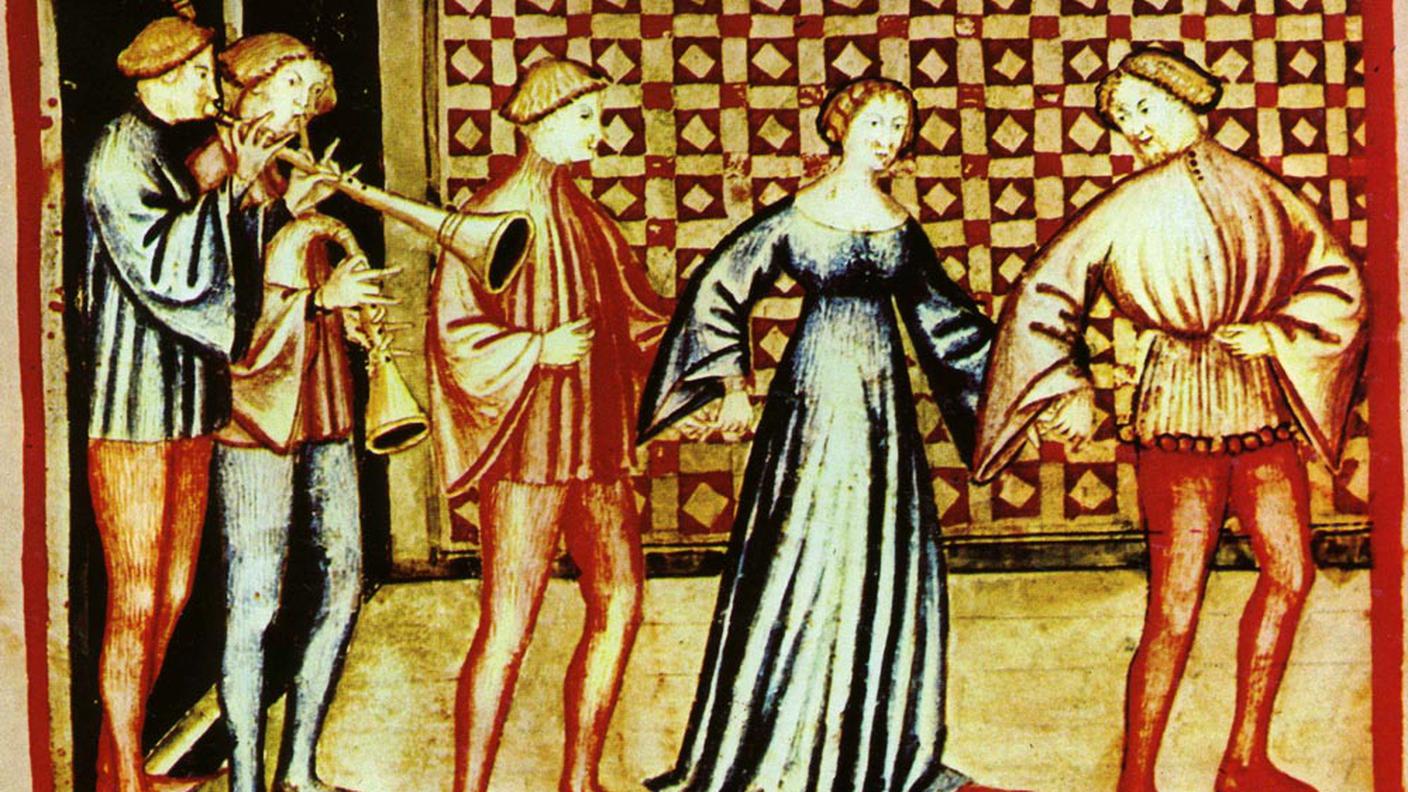

Tra il XII secolo e il XIII secolo il ballo veniva considerato da una lato come un’attività peccaminosa, un invito alla lascivia e dunque strumento del diavolo e dall’altro come un’umana imitazione dell’ordine celeste e una nobile espressione di serenità spirituale, parte dell’esperienza religiosa cristiana.

Questa ambivalenza, puntualmente riflessa nell’iconografia, corrisponde alla capillare diffusione della danza in ogni ambito, in ogni contesto e strato della società medievale. In realtà, infatti ballavano ecclesiastici e laici, re e servi, aristocratici e popolani. Si ballava persino nei monasteri e nelle chiese, nei palazzi all’aperto, nei giardini, nelle strade e nei cortili, al chiuso, nelle sale dei castelli e degli edifici pubblici, nelle taverne e nelle fattorie.

L’atteggiamento nei confronti della danza fu, nel basso medioevo ambivalente, se da un lato era diffusa in ogni ambito, contesto e strato della società medioevale, e da lì in avanti nelle diverse epoche, dall’altro era ritenuta attività peccaminosa, scandalosa. Giovanni Conti ne ha parlato a Quilisma, proponendo un percorso a ritroso nel tempo, di storia della danza, partendo dalla fine del XVI secolo per risalire fino al 1200.

Il cammino prende il via nella prima metà del 1500, momento in cui l’alternanza di pavana e gagliarda diventa rappresentativa dell’alternanza di passi di danza lenti e rapidi realizzati su un tema musicale che, pur rimanendo sempre il medesimo, vedrà il ritmo modificarsi in quello che gli esperti del settore identificano storicamente come un’anticipazione di quella che più tardi sarà la suite strumentale che non a caso nominerà i diversi movimenti, proprio come le diverse danze. È in questo momento che nasce anche il cosiddetto passa mezzo, caratterizzato anch’esso dalla costante contrapposizione tra lento e rapido. È questa anche l’epoca in cui le danze aristocratiche hanno trovato una loro autonomia e non si fanno problema alcuno di riprendere temi popolari.

Si ballava per celebrare festività religiose e avvenimenti politici, si ballava in occasione di feste di nozze per celebrare vittorie militari, per rendere più fastose visite di principi e dei diplomatici stranieri o più semplicemente si danzava, come i più ancora oggi fanno, come passatempo, come puro divertimento.

Nelle danze di gruppo i danzatori potevano essere disposti su lunghe linee oppure in cerchi, mentre le danze di coppia sono documentate almeno dal ‘300. Le parole chiave saltare e ballare riecheggiano nei nomi dei pezzi da danzare, come nel caso del saltarello, del trotto e della ballata. Una forma di poesia chiamata anche canzone a ballo (la ballata), perché destinata al canto e alla danza e che è uno dei generi portanti dell’Ars nova italiana del Trecento, di cui fra l’altro fu protagonista Francesco Landini. Il nesso tra poesia, musica e danza, del resto, è essenziale anche per altre tipologie, come il rondò, le stampe o, per dirla alla spagnola e stampigliata o stampata, costituita dalla successione di sezioni ripetute di cui ci sono rimasti esempi illustri.

Qui di seguito l’intero programma dedicato alla storia della danza, a cura di Giovanni Conti per Quilisma.

Quando la danza conquistava tutti

Quilisma 02.03.2025, 10:00

Contenuto audio