C’è una domanda che percorre come una specie di torrente carsico tutta la produzione narrativa di Max Frisch e la caratterizza in maniera sostanziale. La domanda, nella sua forma più diretta, è “Chi sono io?”. Ma la si potrebbe porre anche nel modo seguente: «La vita che conduco è il prodotto di una mia libera scelta, oppure mi trovo costretto a viverla per tutta una serie di casualità e contingenze che sono sfuggite e continuano a sottrarsi al mio volere?». Si tratta in definitiva della domanda di Kierkegaard e del grande teatro borghese dell’Ottocento, Cechov in particolare, il quale sosteneva che in ultima analisi crediamo soltanto di essere vivi, ma in realtà è un’illusione.

Anche Ennio Flaiano, nel suo spassosissimo Dizionario della Makina, non ha mancato di offrirne una sapida variazione, facendo notare che nella civiltà tecnologica una simile domanda è solita presentarsi quando siamo in automobile, fermi al semaforo, e all’improvviso ci sentiamo investire da un soffio gelido che sembra provenire dal “silenzio eterno degli spazi infiniti” di cui parlava Pascal. Ma nell’epoca dell’alienazione, il dramma vira fatalmente in commedia. Scrive Flaiano, rispondendo idealmente alla domanda “Chi sono io?”: «Varie maniere di ammazzare il tempo durante la sosta: guardare il guidatore o la guidatrice della macchina accanto, mettersi le dita nel naso, controllarsi i capelli allo specchio retrovisore, sfogliare il giornale, accendere la sigaretta e pensare che si sta facendo una vita da idioti».

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Max-Frisch--1781397.html

Lo svizzero Max Frisch, negli anni dell’esistenzialismo e della massima ideologizzazione della neutralità elvetica durante la guerra fredda, la affronta invece con grande rigore e serietà, liberandola per così dire delle sue connotazioni vagamente metafisiche e conferendole una ben precisa valenza sociale e per molti versi umana, troppo umana. Senza lo humour di Flaiano, ovviamente, ma in maniera molto originale e penetrante.

“Chi sono io?” in assoluto, dunque, come dato di fondo della condizione umana in ogni luogo e ogni tempo, ma anche “chi sono io?” in relazione agli altri, “chi sono io?” in una società sempre più massificata e tendente all’anonimato e al pensiero unico. E’ una domanda che, come detto, percorre tutta l’opera di Frisch (il suo primo scritto, un breve articolo redatto a soli ventun’anni anni nel 1932, si intitolava significativamente Cosa sono io?) e compare variamente modulata nei testi teatrali degli esordi, nei romanzi della maturità, nei diari e negli scritti autobiografici.

Il punto di massima condensazione e cristallizzazione, oltre che dal testo teatrale Biografia del 1967, che già nel sottotitolo “un gioco scenico” si presenta come una variazione sul tema dell’identità e dell’incertezza, è rappresentato senza alcun dubbio dal romanzo Stiller, che piombò nella sonnolenta Svizzera degli anni Cinquanta e nella letteratura europea dei primi anni del secondo dopoguerra come un meteorite proveniente da una lontana galassia. Pubblicato alla fine del 1954 (ma la prima edizione riporta come anno di stampa il 1955) e più che mai attuale, Stiller è un romanzo che fin dalla sua uscita si è prestato – e si presta tuttora – a molteplici chiavi di lettura.

Lo si può leggere infatti come un giallo, perché c’è un uomo che ha commesso un crimine (non voler più essere se stesso) e c’è la polizia che lo bracca, lo tormenta, lo arresta, lo rinchiude in una cella, scava nel suo passato nel tentativo di strappargli infine la confessione risolutiva e di imporgli la vecchia identità, sullo sfondo falsamente idillico di Zurigo e di una Svizzera da cartolina illustrata, che Stiller alias Frisch descrive in questi termini: «La mia cella… E’ piccola come tutto in questo paese, tanto pulita che quasi non si può respirare, tanto è igienica, e opprimente proprio perché tutto è come si deve, giusto e sufficiente. Niente di meno e niente di più. Tutto in questo paese è di una opprimente sufficienza. Un carcere umano, non c’è niente da dire, e proprio qui sta la porcheria. Certe prigioni vengono prese d’assalto quando il popolo viene a sapere come ci si sta. Milioni di persone, lo so, vivono in alloggi assai peggiori di questo. E tuttavia è una prigione, e ci sono momenti che si vorrebbe urlare…».

Lo si può leggere inoltre come tragicomica storia d’amore, perché il protagonista che non vuole più essere se stesso è coinvolto in un tristo triangolo amoroso con la moglie e l’amante, che però fanno parte della sua vecchia vita e recitano un ruolo che ai suoi occhi non ha più alcun senso. E infine lo si può leggere come romanzo di denuncia, perché nel suo insieme costituisce la prima resa dei conti tra Frisch e l’odiamata Svizzera, che a parere dello stesso Frisch aveva colpevolmente sconfessato le proprie origini di Stato liberale e progressista per votarsi a una politica spicciola, basata sulla speculazione e sul compromesso, e soprattutto priva di ogni progettualità e utopia. Da questo punto di vista, Stiller è il romanzo che modifica lo status e la funzione dello scrittore in Svizzera e inaugura una nuova stagione letteraria, quella del cosiddetto “patriottismo critico”, che segnò a fondo la vita culturale elvetica negli anni della guerra fredda.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Max-Frisch--1251440.html

Lo slogan “Svizzera senza utopie” da quel momento in poi sarà il filo conduttore di un rapporto costantemente tormentato e difficile, con lo zurighese Frisch che lasciò più volte la patria e visse molti anni a Roma, Berlino, New York e nell’esilio interno di Berzona (per un certo periodo pensò anche di stabilirsi sul Lago di Como, come si può leggere in un passo del racconto soffertamente autobiografico Montauk) prima di fare definitivamente ritorno a Zurigo, quasi a voler chiudere un cerchio che in realtà non si è mai chiuso.

Lo sfondo autobiografico si configura come una chiave di lettura suggerita dallo stesso Frisch, che affermò più volte di aver raccontato se stesso nell’unico modo possibile, «indossando le storie come abiti», e cioè attraverso le figure dei suoi romanzi: «Non è più tempo per le storie dell’io – dice un celebre passo del suo secondo diario – ma l’io è l’unico modo che ci rimane per raccontare noi stessi». Ad ogni modo la trama, nella sua essenza, è quanto di più semplice e lineare. Il libro racconta infatti la storia di un uomo, lo scultore di Zurigo Anatol Ludwig Stiller, che fugge dalla Svizzera per non essere più se stesso, per sottrarsi all’identità e più ancora all’immagine che tutti gli altri – non solo gli amici e i conoscenti, ma anche la moglie e l’amante – si sono fatti di lui.

Ci sono degli incipit di opere letterarie che non solo non si dimenticano ma anzi penetrano a fondo nella coscienza, dove poi cominciano a scavare e martellare fino a diventare quasi imprescindibili dalla percezione della vita e dal rapporto col mondo che ci circonda. Quello di Stiller è precisamente uno di questi incipit. Forse non è il più terribile, soprattutto se paragonato in ambito germanofono alle prime righe de Il processo di Franz Kafka, ma senza dubbio ha fatto storia e rimane ancora oggi una pietra miliare della letteratura del Novecento e dell’autocoscienza elvetica: «Non sono Stiller! Giorno per giorno, da quando mi hanno portato in questa prigione che mi riservo di descrivere, lo ripeto, lo giuro e chiedo whisky, rifiutando in caso contrario qualsiasi ulteriore dichiarazione. Perché senza whisky, me ne sono accorto, non sono me stesso, ma mostro una certa tendenza a subire tutti gli influssi possibili e a recitare una parte che a loro piacerebbe ma non ha nulla a che fare con me».

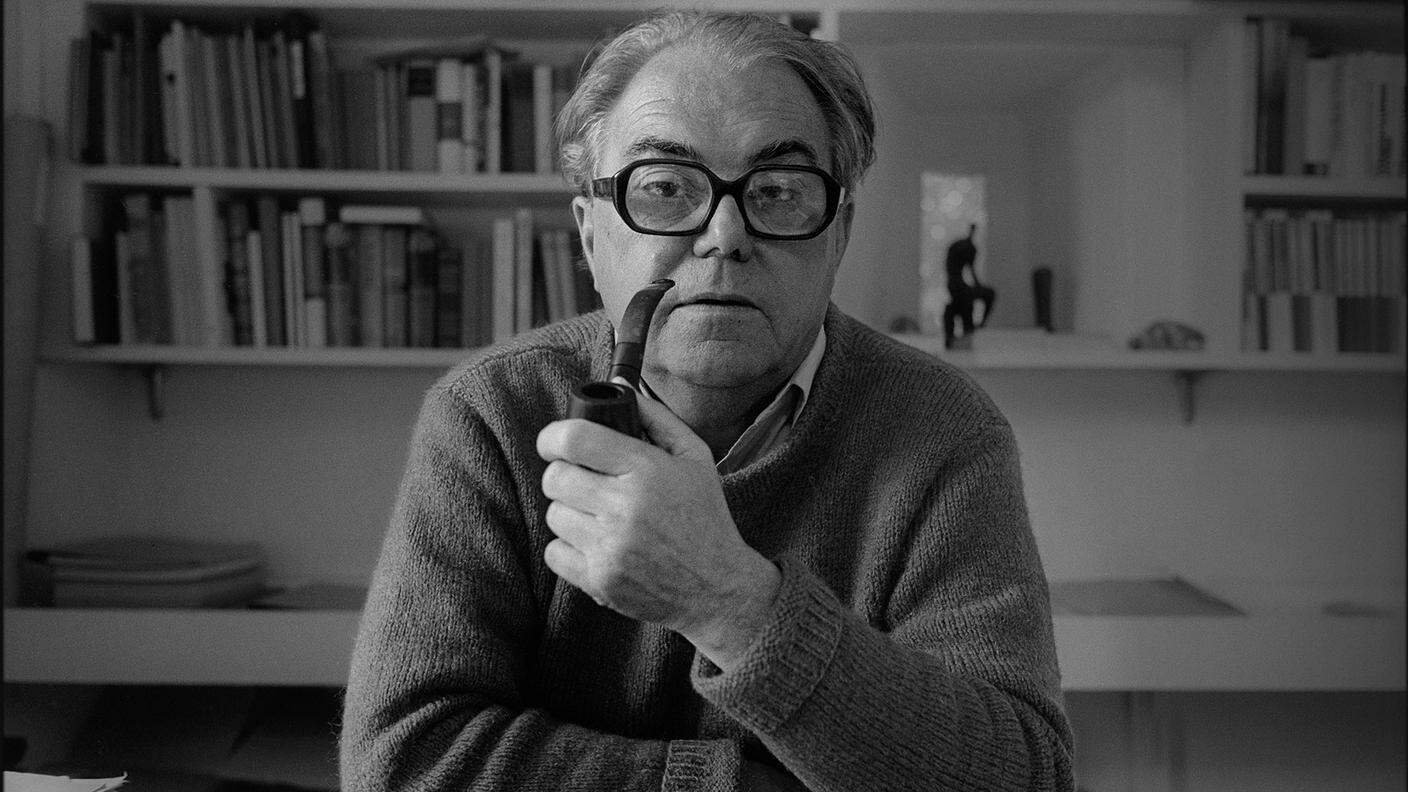

Max Frisch

RSI Cultura 12.10.1971, 01:00

Non deve quindi stupire che nei paesi anglosassoni, dove il romanzo ebbe fin da subito un’enorme risonanza, sia stato scelto come titolo non il nome del protagonista, ma il suo credo, il suo grido disperato: I’m not Stiller!. Perché Stiller non è Stiller, non vuole essere Stiller: «Nella pazzesca situazione in cui mi trovo (mi hanno preso per uno scomparso abitante della loro cittadina!), si tratta solo e semplicemente di non lasciarsi confondere le idee e di stare in guardia contro tutti i loro cortesi tentativi di farmi entrare in una pelle che non è la mia, di tener duro fino alla villania… Oggi mi portano questo quaderno di fogli bianchi: devo scriverci la mia vita! Tanto per dimostrare che ne ho una, un’altra che non sia quella del loro scomparso signor Stiller…».

Stiller trascorre alcuni anni all’estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Messico, nella speranza di vivere chissà quali avventure, ma alla fine scopre che l’io è una gabbia dalla quale è impossibile fuggire, perché le maglie sono troppo strette: l’isola deserta, direbbe il già ricordato Flaiano, ormai è periferia, e per giunta una periferia rognosa cancerosa e senza scampo, che ha fagocitato il centro ed è uguale dappertutto. Stiller non sopporta la piccola Svizzera, la sua strettezza geografica e mentale, ma non sopporta nemmeno quell’unica grande periferia che è il vasto mondo.

L’opera di Frisch è spesso costituita di materiali narrativi che compaiono per la prima volta in uno scritto per essere poi ripresi e sviluppati in uno scritto successivo. E’ il caso ad esempio dei testi teatrali Omobono e gli incendiari, Graf Öderland e Andorra, che compaiono per la prima volta nel Diario d’antepace 1946-1949 e poi assumono forma autonoma come testi teatrali, ed è il caso in particolare della favola di Rip van Winkle, che Frisch riprende dall’omonimo racconto di Washington Irving e sviluppa inizialmente come radiodramma.

Scritto tra il febbraio e il marzo 1953, il radiodramma intitolato Rip van Winkle fu trasmesso per la prima volta il 16 giugno dello stesso anno dalla Radio Bavarese e in seguito confluì in Stiller, del quale anticipa molti temi e suggestioni, ma con una fondamentale differenza. Anche Stiller, esattamente come Rip van Winkle, abbandona il proprio paese e quando vi fa ritorno trova la propria identità messa in dubbio. Ma a differenza di Rip van Winkle, che non viene praticamente riconosciuto da nessuno, Stiller viene riconosciuto da tutti, e tutti lo obbligano ad essere ciò che Stiller stesso è stato e non vuole più essere.

Romanzo dell’impossibile identità e quindi dell’impossibile libertà, perché ovviamente la libertà è pensabile e possibile solo a partire da un’identità ben definita, Stiller è un libro che si muove per oltre 400 pagine sul sottilissimo filo del paradosso. Il protagonista ha l’impressione di essere libero fino a quando il suo io non corrisponde all’immagine che gli altri si sono fatti di lui. Ma nel momento in cui il suo io corrisponde a questa immagine, e quindi Stiller riacquista un’identità, ecco che la libertà gli sfugge di mano e si dissolve nel nulla. E allora ovviamente si ripresenta la domanda Chi sono io?: «Libero! Libero! Libero! Libero da che cosa? E soprattutto: libero per che cosa? Vedo le loro facce: sono liberi? E la loro andatura, soltanto la loro andatura: è l’andatura di gente libera? E la loro paura dell’avvenire, la loro paura di essere forse poveri un giorno, la loro paura davanti alla vita, la loro paura di dover morire senza assicurazione sulla vita, la loro paura di tutto, la loro paura addirittura panica del rischio dello spirito… No, non sono più liberi di me che sto qui seduto sulla branda, in questa cella, e so che il passo nella libertà è sempre un passo pauroso, un passo col quale si abbandona tutto ciò che fino ad allora ci è apparso come un terreno sicuro…».

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/Rip-van-Winkle--2168709.html

Quando fa ritorno in patria, sotto il falso nome di Mister White, Stiller viene riconosciuto, incarcerato e condannato ad essere ciò che era, in una sorta di commedia delle parti dove ciascuno, come se niente fosse, riprende a recitare il proprio ruolo. Una volta liberato, perché ha accettato di riprendersi la vecchia identità, White alias Stiller trova rifugio in un piccolo chalet sul Lago di Ginevra, dove intaglia statuette degne del peggiore kitsch swiss made e conduce un’esistenza meramente vegetativa.

È Stiller, ovviamente, ma nello stesso tempo non è più Stiller, e nemmeno Mister White. E’ un semplice nessuno, per il quale la domanda “Chi sono io?” risuona come la lontana eco di una vita vissuta – o forse soltanto immaginata – da un altro nessuno. I personaggi, ormai, si potrebbe dire operando una variazione su Pirandello, non sono più in cerca di un autore, ma di una maschera. “Chi sono io?”: forse non è del tutto vero che non si può vivere senza una risposta, ma senza dubbio è vero che non si può vivere senza cercarla. Come dice Stiller in quello che con ogni evidenza è il passo decisivo dell’intero romanzo: «Talvolta, solo nella mia cella, ho l’impressione di avere soltanto sognato tutto questo. Ho la sensazione che in qualsiasi momento potrei alzarmi, staccare le mani dal volto e guardarmi intorno in libertà. La prigione è soltanto dentro di me».