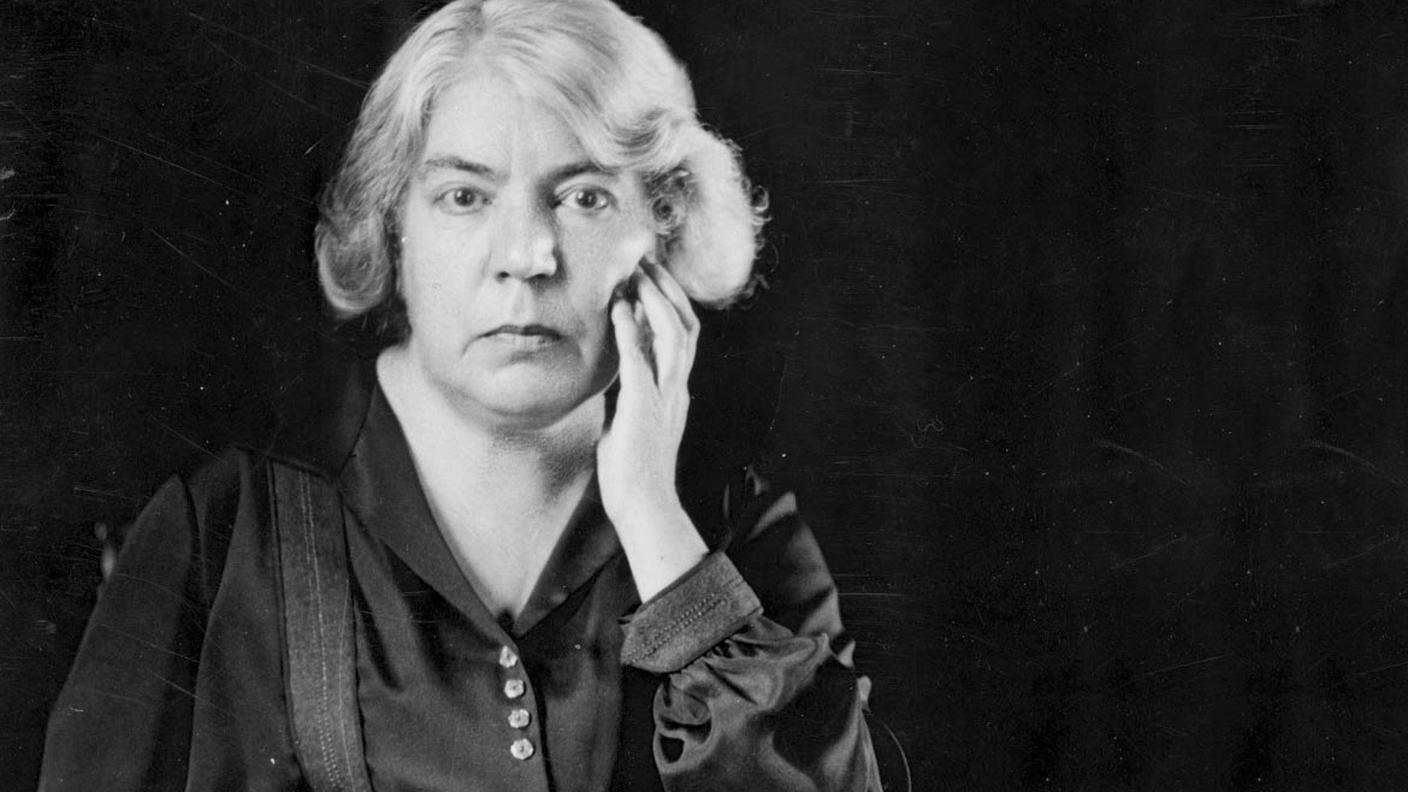

Essere pronti a partire per un lungo viaggio. Essere preparati a lasciarsi fascinare da una narrazione dove il confine tra realtà e visionarietà sfuma nell’incanto di una affabulazione ammaliante che seduce come melodia di sirena. Essere disposti a lasciarsi stregare da una lingua inaudita che inventa se stessa nel farsi parola, indecisa se privilegiare la propria funzione semantica o lasciarsi guidare dalla musicalità che le è propria. E’ questo che richiede Horcynus Orca, il romanzo che Stefano D’Arrigo (1919-1992) pubblicò nel 1975 dopo oltre vent’anni di scritture e riscritture prima di arrivare a porre la parola fine sull’ultima delle oltre milleduecento pagine del manoscritto. Come un’Odissea del XX secolo, Horcynus Orca narra di un ritorno, quello del «marinaio, nocchiero semplice delle fu régia Marina ‘Ndrja Cambrìa», a Cariddi, punta estrema nord-est della Sicilia sullo Stretto di Messina: «una quarantina di case a testaditenaglia dietro lo sperone, in quella nuvolaglia nera, visavì con Scilla sulla linea dei due mari» la descrive D’Arrigo.

Horcynus Orca

Laser 20.05.2022, 09:00

Contenuto audio

E’ l’ottobre del 1943, l’8 settembre è alle spalle. In quei giorni senza leggi e certezze, ‘Ndrja Cambrìa, come tanti altri, lascia agli incubi le oscenità viste e vissute in guerra e decide di tornare a casa. Se per Ulisse il nòstos, il viaggio di ritorno a casa, avvenne per mare, quello di Cambrìa è a piedi: una camminata lunga quasi cinquecento chilometri che lo porta da Napoli a Messina lungo coste “abitate” da un mondo di sopravvissuti come lui, cosparse di carcasse e relitti di barche. A guidare ‘Ndrja c’è solo il desiderio di ritrovare il mondo che era stato costretto ad abbandonare per obbedire alla sanguinosa farsa messa in scena dal fascismo mussoliniano. Il suo viaggio però non terminerà con il suo arrivo «sui mari dello scill’e cariddi», anzi, il vero viaggio comincerà proprio quando ‘Ndrja crederà di essere arrivato, di essere tornato cioè alla sua casa, alla sua gente, ossia al popolo di «pellisquadra», i pescatori che si muovevano su quelle acque che il Mito aveva battezzato.

Sarà invece un arrivo che si fa partenza per un viaggio nell’abisso di una realtà resa irriconoscibile dalla miseria, dal degrado e dalla necessità di sopravvivere dimenticando i codici che da sempre avevano regolato la vita sulla terra e sul mare. La “prova del nove”, quella più immediata, si rivela a ‘Ndrja sotto forma di «fere», come i «pellisquadra» chiamavano i delfini, iatture capaci di squarciare le reti di pesca e così “gettare” letteralmente a mare notti intere di lavoro. Prima della guerra nessuno avrebbe mai mangiato la fera «ladra, traditora, disonorata» e invece ora, «lordume di carne» spacciato per tonno, con il suo tanfo, infesta le cucine da Cariddi a Messina e oltre. E questo sconvolge ‘Ndrja.

Non a caso, la fera come l’Orcaferone -l’Horcinus Orca del titolo- l’orca assassina che naviga le acque dello Stretto, sono simbolismi del disastro che fa da scenografia a quel viaggio “nella” morte dei valori di un passato scomparso con quella modernità arrivata solo con i bombardamenti che hanno ribaltato luoghi e senso delle cose. Impossibile raccontare in breve il romanzo di Stefano D’Arrigo, la sua narrazione infatti non solo dà voce a una coralità infinita di personaggi in un susseguirsi di storie, di parlate, di gerghi, di lingue e dialetti, ma ha un andamento a spirale che gioca con continui rimandi a racconti e ricordi su quella che era la comunità di Cariddi prima dell’arrivo della «grandesoldatara», ossia della guerra nell’invenzione darrighiana.

Al di là delle vicende narrate, ciò che ha reso Horcynus Orca uno dei capolavori letterari del Novecento è però il linguaggio, la vera linfa che dà vita al romanzo. Quella dell’Autore è una lingua polifonica che mescola l’italiano, il dialetto siciliano e lingue straniere entrate nella parlata locale, alcune per storia atavica (non si dimentichi che la Sicilia fu nei secoli terra di conquista) altre per esperienze di vita di chi le pronuncia (dal luglio del ’43, tra l’altro, anche per i siciliani fu indispensabile confrontarsi con le lingue inglese e francese parlate dall’esercito alleato che lì sbarcò). E’ per questo motivo, ad esempio, che nel libro s’incontrano parole come «visavì» (“vis à vis”), «purparlé» (pour parler), «bisquì» (biscuit), «ferribò» (ferry boat), italianizzazione di fonemi tradotti e appresi da lingue misteriose e sconosciute ai pellisquadra..

Un’altra particolarità della lingua di Horcynus Orca è il grande lavoro che è stato compiuto sulla struttura delle parole. D’Arrigo infatti, con arte alchimistica, le parole le scompone e le riplasma affinché diventino “dipinti” espressivi capaci di racchiudere saperi che a loro volta sono echi di culture entrate nel dna di chi le pronuncia. Un esempio è la parola pellisquadra che abbiamo incontrato; ecco come, nel libro, viene spiegata da un personaggio: «(...) lo sapete voi che significa pellisquadre? Significa che hanno la pelle come quella dello squadro, che sarebbe il verdone, ovverossia il pescecane, e squadro ci sta per squadrare, una pelle insomma come la cartavetrata, quella che serve ai falegnami per ripulire tavoli e compensati dalle lische, pareggiandole e allisciandole come un velluto, per poi impellicciarle e lucidarle. Pelli, insomma, come la cartavetrata, ma più che pelli, caratteri». D’Arrigo “stravia” le parole fino a creare un esperanto personale fatto di neologismi come, ad esempio, nuvolare che nasce dall’unione di nuotare e volare oppure orcaferone che agglutina orca e fera con il suffisso accrescitivo “one” che esplicita, nel sottotesto, la ferocità del pesce ormai parte integrante dell’immaginario dei pellisquadra.

Nelle analisi accademiche, Horcynus Orca è accostato alle opere di Omero, di Melville, di Hölderlin, di Gogol’, di Joyce: giusti accostamenti per un’opera-capolavoro capace di raccontare uomini e donne che con troppa facilità la Storia con la s maiuscola ha ignorato respingendoli tra i “senza voce”. Quella voce che, magistralmente, D’Arrigo ha invece restituito loro.