Così come esistono “frasi originarie” che sintetizzano plasticamente l’opera degli scrittori, è lecito ipotizzare che esistano, se non accordi o sequenze di accordi, quanto meno brani e dischi “originari” che sintetizzano l’opera dei musicisti. La ricerca tende tuttavia a complicarsi se il musicista in questione ha alle spalle mezzo secolo esatto di carriera e una discografia che tra dischi di studio, incisioni live e bootleg è difficilmente quantificabile.

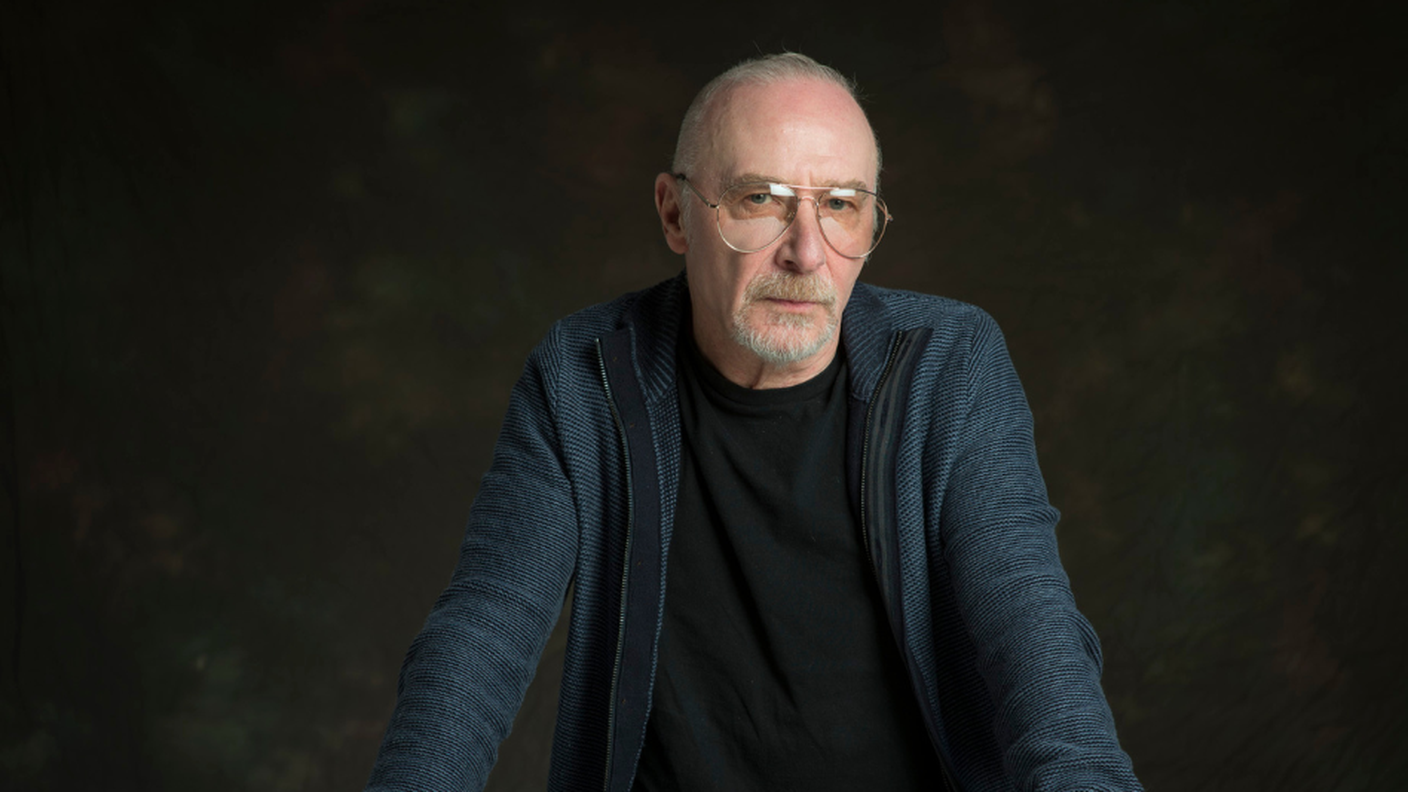

È il caso -non l’unico, ovviamente- di un’icona ingiustamente minore della storia del rock come Graham Parker (nato nel 1950 a Londra, ma residente ormai da tempo sulla costa orientale degli Stati Uniti), che tra inevitabili alti e bassi ha sfornato una manciata di dischi che possono legittimamente ambire al rango di “opera originaria”, perché sintetizzano la sua cifra espressiva e contengono sonorità e suggestioni inconfondibili. Le si può ritrovare, accompagnate come sempre da testi di urticante e talora velenosa ironia, anche nelle sue ultime incisioni: un singolo che esprime una triste verità (“Humans Are The Mutant Virus”, “Le mutazioni del virus sono gli umani”) e il disco “Last Chance To Learn The Twist”, il cui titolo è invece volutamente ambiguo, perché sembra riferirsi all’ultima opportunità di imparare il twist, ma in realtà è da interpretarsi come ultima opportunità per capire qualcosa dell’“intreccio” e “garbuglio” dell’esistenza nel tratto conclusivo della strada.

E’ una consapevolezza che il 73enne Parker esprime con disincanto e garbata malinconia nella ballatona country “Last Stretch Of The Road”, uno dei brani maggiormente rivelatori insieme alla speculare “We Did Nothing”, il cui testo va a toccare il nervo scoperto di una certa ipocrisia e ignavia connaturata all’essere umano ed emersa una volta ancora nelle vicende di questi ultimi anni: «L’iceberg di indifferenza avrebbe dovuto farci capire qualcosa / E invece abbiamo indossato lo scafandro e non abbiamo capito nulla / Abbiamo osservato i ghiacciai sciogliersi nelle acque / Ci siamo tuffati e abbiamo nuotato / L’acqua era piacevolmente calda / Lo abbiamo fatto con grande impeto / Proprio una stupidità pandemica / Nulla, non abbiamo fatto nulla».

La scelta della canzone originaria, tutto sommato, è abbastanza semplice. La traccia è contenuta nell’album “Squeezing Out Sparks” del 1979, si intitola “Passion Is No Ordinary Word” e nei suoi quattro minuti contiene davvero tutto Parker: la sua voce graffiante, il suo eclettismo, la sua capacità di racchiudere nella struttura tradizionale della “forma canzone” influenze talvolta molto lontane e molto diverse le une dalle altre. E poi è una specie di manifesto programmatico, perché nella musica di Graham Parker la “passione”, intesa non solo come enfasi interpretativa ma anche come sincerità, coerenza e coraggio di esprimere verità piuttosto sgradevoli, “non è una parola qualsiasi”. La scelta dell’opera originaria è invece più complicata, anche se potrebbe comodamente cadere su uno dei cinque dischi che l’allora giovanissimo Parker pubblicò nella seconda metà degli anni Settanta insieme al gruppo dei Rumour.

Anzi, ci si troverebbe perfino nell’imbarazzo della scelta, perché sarebbe difficile optare per la perfetta (e per i tempi molto innovativa) fusione di rock, soul e rhythm and blues dell’epocale e già ricordato “Squeezing Out Sparks”, tralasciando due pietre miliari come l’esordio ufficiale di “Howlin’ Wind” (ma le prime incisioni risalgono al tardo 1973) e il successivo “Heat Treatment”, pubblicati entrambi nel 1976. Nel primo Graham Parker, infatti, si può trovare uno specie di riassunto dell’epoca: il soul viscerale di Van Morrison, il folk arrabbiato di Bob Dylan, il country-rock trasognato di Neil Young e la veemenza del “quattro quarti” alla Springsteen, ma il tutto declinato e rivisto con originalità e un gusto assolutamente personale: alla Graham Parker, appunto.

Nel loro insieme, i cinque dischi coi Rumour costituiscono la vetta (mai più raggiunta in seguito, anche in termini di nuove sonorità) della produzione di Parker, ma il disco che più di ogni altro merita di essere considerato “originario” è il primo disco come solista, “Another Grey Area”, del 1982, che ha fissato veramente un “prima” e un “dopo”, se non altro perché ha riassunto tutta la produzione precedente e insieme ha anticipato quella successiva (un po’ come “Astral Weeks” di Van Morrison, per scomodare l’impegnativo paragone con un disco che quindici anni prima ha fissato un “prima” e un “dopo” nell’intera storia del rock).

“Another Grey Area” riprende il meglio della produzione coi Rumour ma si apre a nuove prospettive, con interpretazioni meno urlate, un suono maggiormente curato e l’introduzione di talune suggestioni reggae che diventeranno la costante di tutti, o quasi tutti, i dischi successivi. Ma il discrimine è rappresentato dalla qualità media dei brani, sempre altissima, con alcuni picchi quali l’iniziale “Temporary Beauty” (con un giro di piano che ricorda vagamente “Point Blank” di Springsteen, un paragone che è già un elogio), il reggae di “No More Excuses”, una ballata semplicemente da antologia come “Crying for Attention” e le slogature ritmiche della conclusiva “Fear Not”.

Ma “Another Grey Area” è decisivo anche in termini di poetica, perché è il disco nel quale Parker esprime per la prima volta, in maniera ragionata e consapevole, l’idea dell’area o della “zona grigia” intesa come uno spazio che permette di fornire una lettura “altra” dell’esistente e di smascherare le varie (e variamente declinate) ipocrisie e menzogne sulle quali si reggono i traffici sociali. Ha quindi ragione chi lo ha definito, almeno agli inizi, come la versione punk di Springsteen, tutto enfasi, rabbia e ribellione, con un modo di cantare da teppista di strada e un sarcasmo a volte durissimo in brani come “Local Girls” (ma è solo un esempio tra i tanti) e quell’incredibile gospel/reggae (una contraddizione in termini, almeno all’apparenza) che rimane la celebre (o famigerata, per il suo testo fortemente anticlericale) “Hey Lord, Don’t Ask Me Questions”.

E’ verissimo per i dischi coi Rumour (che tra l’altro recuperavano le sezioni di fiati e il cosiddetto “boogie woogie piano”, che non si sentivano più almeno dai Rolling Stones degli anni ‘60 e dagli Yardbirds), ma tutto sommato è ancora più vero per il lungo periodo successivo, quando Parker non ha più cantato come un teppista di strada eppure ha mantenuto inalterata la “passione”, che non si è mai stemperata nella maniera e non è diventata “una parola qualsiasi”. Da questo punto di vista, il paragone più giusto è forse quello con Springsteen, sia perché lo stesso Springsteen partecipò alle registrazioni di “The Up Escalator” del 1980 (l’ultimo disco coi Rumour), sia perché nella discografia di Parker ci sono due momenti acustici e intimisti -“Struck By Lightning” del 1991 e “12 Haunted Episodes” del 1995- che ricordano molto da vicino i quasi mitologici “Nebraska” e “The Ghost Of Tom Joad”.

Lo stesso Springsteen, del resto, aveva detto ai tempi di “The Up Escalator”: «Graham Parker è uno dei pochi artisti per i quali pagherei volentieri il prezzo del biglietto». Un altro paragone che può essere istituito, questa volta in ambito extra musicale, è con William Least-Heat Moon, che ha percorso nel libro “Strade Blu” le “strade secondarie” che Parker, da parte sua, ha rievocato nella bellissima “Lost Highways” (un altro brano che potrebbe ambire al rango di “canzone originaria”) e in definitiva ha percorso con la sua musica, lontano dai riflettori che gli avrebbero regalato ben altra visibilità e successo commerciale.

Nell’“area grigia” di Graham Parker ci sono la passione, il talento, la capacità di restituire in meravigliose ballate il nocciolo dei sentimenti umani e di toccare corde emotive che pochi altri riescono a raggiungere, un perfetto equilibrio di cuore e ragione che caratterizza da sempre il suo songwriting, ma anche tanta ironica ferocia nel descrivere i rapporti umani e la cosiddetta “realtà”. In “Break Them Down”, brano di apertura dell’album “Steady Nerves” del 1985, si parla ad esempio -con un evidente doppio senso- della «posizione del missionario». Che è «chiarissima»: bisogna «assoggettare i selvaggi», vestirli, costringerli a vivere alla maniera occidentale, convertirli ai bisogni superflui della civiltà, perché solo in questo modo ci si potrà «avvicinare all’armonia del mondo».

“Syphilis & Religion” (dall’album “Deepcut To Nowhere”, del 2001) si muove sulla medesima falsariga ed è perfino più esplicita: «Veniamo da fredde terre lontane / per prendere per mano questi indigeni / per riportarli alla Terra Promessa / Questo si chiama fuoco e questo si chiama zolfo / E allora dateci il vostro cocco / il vostro mango e la dolce papaya / E noi vi daremo in cambio sifilide e religione / due cose delle quali fareste volentieri a meno». Oppure la tossica “Short Memories” (da “Burning Questions”, del 1993), col bersaglio che si sposta dal colonialismo all’imperialismo e al militarismo: «Prendono i propri figli quando sono poco più che ragazzini / li vestono con la divisa da combattimento / riempiono i loro cuori di paura mortale e poi li spediscono al fronte / Alcuni tornano a casa coi calzoni strappati / altri tornano ridotti a brandelli / altri ancora composti in una bara / Il Presidente tiene qualche discorso e poi se ne va a pescare». In “Them Bugs”, penultima traccia di “Last Chance To Learn The Twist”, la festa del 4 Luglio per l’indipendenza degli Stati Uniti, in una zona rurale infestata dalle zanzare, si trasforma in una specie di Notte di Valpurga. Al calare delle tenebre, quando comincia lo spettacolo pirotecnico, i partecipanti alla festa cominciano a battere furiosamente le mani. Non, però, per la felicità di essere ricchi, forti, padroni e sceriffi del mondo, ma per uccidere o almeno scacciare le fastidiosissime zanzare. Il che è semplicemente geniale, non c’è che dire.

Ma “passione” significa anche autoironia e capacità di non prendersi troppo sul serio nella generale e farsesca baracconata che ci trasforma un po’ tutti in macchiette e controfigure di noi stessi. Nel 2013, durante una breve ma proficua reunion coi vecchi amici dei Rumour, l’allora 63enne Graham Parker ha interpretato se stesso nel film “This 40 - Questi sono i 40” di Judd Apatow. Il protagonista Pete, interpretato da Paul Rudd, è un quarantenne in piena crisi esistenziale, marito non troppo felice di una moglie non troppo felice, padre di due figlie anch’esse non troppo felici, e soprattutto proprietario di una piccola etichetta discografica, la “Unfiltered Records”, che versa in condizioni finanziarie (va da sé) non troppo felici.

Per rilanciarsi, o almeno per salvare il salvabile, Pete ripensa alla grande passione della sua giovinezza e decide sciaguratamente di pubblicare il disco della reunion di Graham Parker coi Rumour, “Three Chords Good” (uscito realmente nel 2012), organizza un’esibizione live e gli chiede di cantare “Happy Birthday” alla festa per il quarantesimo compleanno. Alla fine, fallito il tentativo col vecchio e malandato Graham, il protagonista farà (forse) firmare un contratto al molto più giovane e promettente Ryan Adams. Il personaggio “Graham Parker”, abbigliato in maniera a dir poco improbabile (indossa tra l’altro un cappellino col logo di una nota marca di biscotti e un paio di inguardabili pantaloni alla Capri), perseguitato dalla gotta e da una borsite al ginocchio, è la riuscitissima parodia del vecchio rockettaro “duro e puro”, del quale si dice in una delle scene più esilaranti: «Quando aveva quarant’anni ne dimostrava settanta. Adesso che ne ha settanta, ne dimostra sessantanove. Si sta rigenerando…». Il che è simpaticamente vero o comunque verosimile, a dimostrazione del fatto -e non sembri un paradosso- che per Graham Parker, allora come oggi, “passione” non è “una parola qualsiasi”.

1) Graham Parker - Durban Poison

Musica 07.05.2013, 04:00

Contenuto audio