Secondo il normalista e professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Università per Stranieri di Siena, della quale è l’attuale rettore, Tomaso Montanari, l’arte non è mai neutra: nell’iconografia della povertà - come affermato anche nell’ambito conferenza Poveri cristi: riflessioni sull’iconografia della povertà nella storia dell’arte moderna ( proposta in Echi di storia Festival) - spesso i ‘poveri cristi’ sono stati sublimati o addomesticati per lo sguardo dei potenti.

Ma chi decide come rappresentare la miseria? Nei capolavori dell’arte moderna, la povertà oscilla tra compassione e stigmatizzazione, tra denuncia e ornamento. Guardare oggi queste immagini significa chiederci: l’arte ha dato voce ai poveri o li ha resi semplicemente spettacolo?

Partendo da questa considerazione si rende necessario distinguere tra poveri e poveri, tra coloro che subiscono la povertà e coloro che di questa ne hanno fatto una scelta.

Esemplare tra questi ultimi sono la vita e l’opera di Fra’ Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico (1387-1455), che entrato nell’ordine dei frati domenicani, nel convento di San Marco a Firenze, ha celebrato e sublimato il voto di povertà, non solo con la sua vita bensì anche e soprattutto con le sue opere destinate al convento. Libero da committenze, che esigevano colori e materiali preziosi, nelle opere per San Marco, il Beato Angelico ha optato per la semplicità e la morigeratezza. Emblematica è la rappresentazione di San Domenico, fondatore dell’ordine. Egli ha incarnato la povertà quale scelta di vita, che il Beato Angelico ha sottolineato nell’affresco Madonna delle ombre, con il santo che indica chiaramente con la mano sinistra il proprio testamento spirituale che recita:

«Caritatem habete. Humilitatem servate. Paupertatem voluntariam possidete. Maledictionem Dei et meam imprecor possessiones inducentibus in hoc ordine. (Abbiate la carità, conservate l’umiltà, possedete la volontaria povertà. Invoco la maledizione di Dio e mia su quanti introdurranno possedimenti in questo ordine.)»

Beato Angelico, Madonna delle Ombre, Museo di San Marco (1440-1450).

Il Beato Angelico non si è limitato a raffigurare la povertà, bensì ha optato pure per l’utilizzo di materiali poveri, a sottolineare il principio che regge l’ordine dei frati dominicani. Esempi di tali scelte sono i due affreschi che rappresentano San Domenico che abbraccia la Croce, il primo di fronte all’ingresso del convento di San Marco a Firenze, il secondo nel dormitorio dei frati. Il primo, visibile da tutti, doveva attirare l’attenzione, per questo motivo lo sfondo è dipinto di blu, ottenuto dall’azzurrite, materiale prezioso ma non quanto il blu oltremare, ottenuto dalla polvere di lapislazzuli. Lo stesso soggetto per il dormitorio è invece privo di sfondo colorato, in quanto visibile solo dagli stessi frati, ancora una volta a evidenziare il voto di povertà (Il valore della povertà nell’arte del Beato Angelico a San Marco, di Silvia Andalò, 2.12.2020).

Beato Angelico, San Domenico che abbraccia la Croce, Chiostro di Sant’Antonino, San Marco, Firenze

Beato Angelico, San Domenico che abbraccia la Croce, Dormitorio, Museo di San Marco.

Ben altra povertà è quella rappresentata a partire dal 1600, secolo di carestie, guerre (guerra dei Trent’Anni) e pestilenze, periodo in cui stenti e miseria sono diventati evidenti nella quotidianità, anche in quella cittadina. Si afferma così un nuovo tipo di pittura, quella che rappresenta la realtà sociale del tempo, dove «la deformità, le anomalie fisiche, i guasti della carne logorata dagli anni ispirarono capolavori.» (Mottini, G. Edoardo: Storia dell’arte italiana. p. 349. Milano, 1935)

Doverosa in questo ambito è la distinzione tra poveri e miserabili: «Innanzitutto bisogna distinguere tra poveri in senso generale e miserabili veri e propri […]. Il povero era una persona che lavorava, dormiva in una casa e si procurava il cibo grazie al prodotto del suo lavoro, ma non aveva scorte, né riserve: bastava una calamità naturale, una disgrazia per mandarlo sul lastrico. […] Al di sotto dei poveri, sia nel Rinascimento sia nelle epoche successive, stavano i miserabili, diseredati che non sapevano nemmeno lavorare, che non avevano risorse di nessuna sorta e che vivevano, appunto, da miserabili, spesso soltanto di espedienti, di furti o d’altro.» (Rebora, G.: La mensa del povero e la tavola del ricco. In Civiltà del Rinascimento, n.1, 2001, Rizzoli periodici.)

Annibale Carracci (1560-1609) è considerato l’iniziatore della cosiddetta pittura di genere in Italia, quella pittura che si prefiggeva di rappresentare poveri soggetti popolari nella loro vita quotidiana. Questo tipo di arte si era già affermata nei Paesi Bassi, ma Carracci la spogliò di ogni allegoria o intenzione morale, privilegiando il naturalismo delle scene, come si può ben vedere ne La Bottega del Macellaio, rappresentazione realistica di una scena di lavoro.

Annibale Carracci, La bottega del macellaio, Oxford, Christ Church Picture Gallery, 1585 circa.

Nonostante l’innovazione delle sue opere, egli non contribuì ad un cambiamento radicale ed epocale nell’arte, cosa che invece fece Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610). Egli era spinto, allo stesso modo del Carracci, da una ricerca del naturalismo e della rappresentazione della realtà, ma andò ben oltre, scegliendo quali modelli per le sue opere, anche quelle religiose, soggetti trovati in mezzo al popolo, come ad esempio popolani e prostitute. Le sue opere si caratterizzavano anche per una forte drammaticità, espressa dai sentimenti (come ad esempio dolore, stupore e disperazione) che egli studiava dal vivo, sui volti dei poveri del tempo e che riproduceva anche nei suoi personaggi religiosi (come Madonne, santi e angeli), motivo per cui «non fa meraviglia alcuna se la Chiesa rifiutasse le sue pale d’altare nelle quali l’artista si rivelava un vero e proprio ribelle ad ogni tradizione iconografica.» (Mottini, G. Edoardo: Storia dell’arte italiana. p. 344. Milano, 1935.)

In Caravaggio la religione si spogliava di quella idealizzazione che l’aveva sempre distinta ed entrava invece in una dimensione quotidiana e reale nella quale ogni osservatore poteva riconoscersi.

La mostra Caravaggio e la riapertura di S. M. del Popolo

La corrispondenza 17.03.2025, 07:05

Contenuto audio

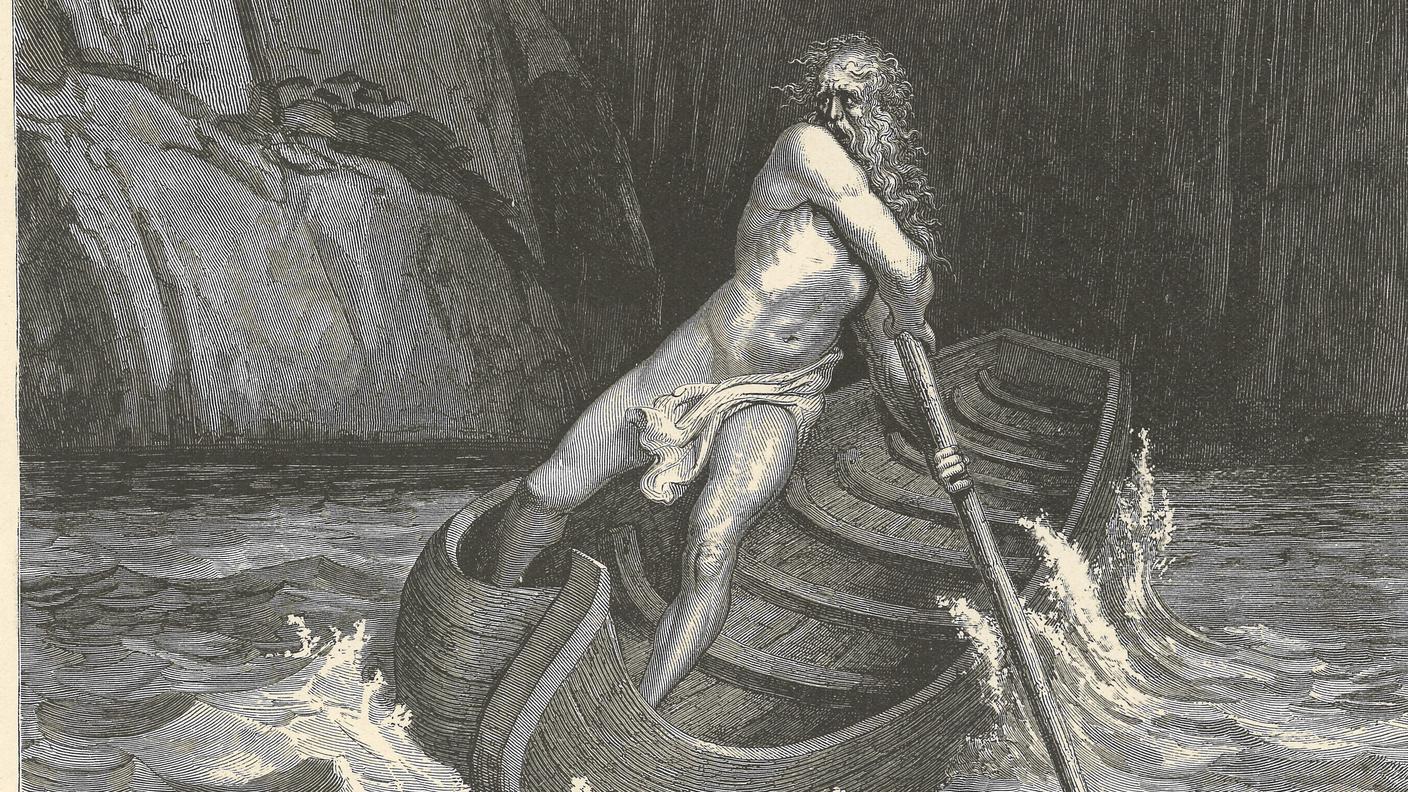

Un salto temporale ci invita a citare Gustave Doré (1832-1883) uno dei massimi artisti del suo tempo. Nel 1869, collaborando con il giornalista Blanchard Jerrold, iniziò, esplorando i lati oscuri della città, lontano dai quartieri nobili e ricchi, la produzione di illustrazioni che rappresentavano un grande ritratto della Londra vittoriana meno conosciuta. Ciò ebbe quale risultato la raffigurazione di una società caratterizzata dalla più profonda disperazione e miseria, nell’opera London: a Pilgrimage, pubblicata nel 1872, dove «cent mille hommes capables de travailler se demandent le matin ce qu’ils pourront bien faire dans la journée pour dîner le soir.» (Doré, Gustave: Londres et les Londoniens en 1875. p. 109. Parigi, 1984.). Si trattava dunque di una riproduzione senza filtri della miseria umana, che andava ben oltre la povertà. Queste descrizioni comportarono all’epoca non poche critiche a Doré ma comunque entrarono nell’immaginario collettivo, giungendo fino a noi, grazie anche alle ambientazioni di Sherlock Holmes, ai racconti di Charles Dickens e alla vicenda Jack lo Squartatore.

Questo breve viaggio nel tempo a cavallo fra il ‘400 e l’800, consente di gettare uno sguardo sull’emarginazione nei più bassi strati della popolazione da un osservatorio privilegiato, scoprendo una netta differenza fra i miserabili e i poveri e ancora tra chi la povertà l’ha scelta e chi invece la subisce suo malgrado. Entrambi comunque, poveri e miseri, ci hanno regalato indiscutibili capolavori. Echi di storia, con il suo programma, permette a intenditori, interessati e curiosi di approfondire il complesso tema della marginalità, gettando uno sguardo particolare anche ai “poveri cristi” nell’arte.

Gustave Doré, Wentworth Street Whitechapel. In: London, a Pilgrimage, 1872.

Per carità: tra assistenza e disciplina (5./5)

Alphaville 11.04.2025, 12:05

Contenuto audio