Ovunque ci volgiamo nella bufera di rose,

la notte è illuminata di spine, e il rombo

del fogliame, così lieve poc’anzi tra i cespugli,

ora ci segue alle calcagna.

Ingeborg Bachmann, Nella bufera di rose

“Monumentale”: è il primo aggettivo che balza alla mente quando ci si trova al cospetto delle opere di Anselm Kiefer. Monumentali infatti sono i Sette Palazzi Celesti installati in modo permanente presso la fondazione Pirelli HangarBicocca a Milano, e dei quali quest’anno si celebra il ventennale. Monumentale è stato il suo intervento site specific nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale a Venezia, in occasione della Biennale Arte del 2023. E ancora, monumentale è l’opera Engelssturz (Caduta dell’angelo) posta nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi a Firenze e che fino al 21 luglio 2024 accoglie i visitatori della splendida mostra “Anselm Kiefer. Angeli caduti”.

Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti, 2004-2015

Ci si sente un po’ “piccoli”, e talvolta inermi, di fronte all’arte di Anselm Kiefer, che appare solenne non solo per presenza e dimensioni, ma anche per le tematiche affrontate e le suggestioni evocate. I suoi dipinti, le sculture e le grandi installazioni, con le loro dense stratificazioni materiche e semantiche, non lasciano mai indifferenti ma, a seconda dei casi, incantano, inquietano, sorprendono, turbano, confortano, spiazzano, urlano, sussurrano…

Ambizioso fin da suoi esordi artistici, nella Germania di fine anni Sessanta, Kiefer ha sempre pensato in grande, non si è mai posto limiti e ha fatto dell’arte la sua ragione di vita: «Per quanto sia impossibile definire l’arte, per quanto sfugga continuamente alla nostra comprensione, una cosa è certa: l’uomo che io sono è incapace di vivere senza arte. […] L’arte è per me una condizione sine qua non. Sebbene incarni la più grande delle illusioni, rappresenta ai miei occhi la libertà e, al tempo stesso, un asservimento. Dovunque io vada, qualunque cosa io faccia, è l’arte che mi detta sempre tutto» dichiara il maestro tedesco nel libro L’arte sopravvivrà alle sue rovine (Feltrinelli, 2018).

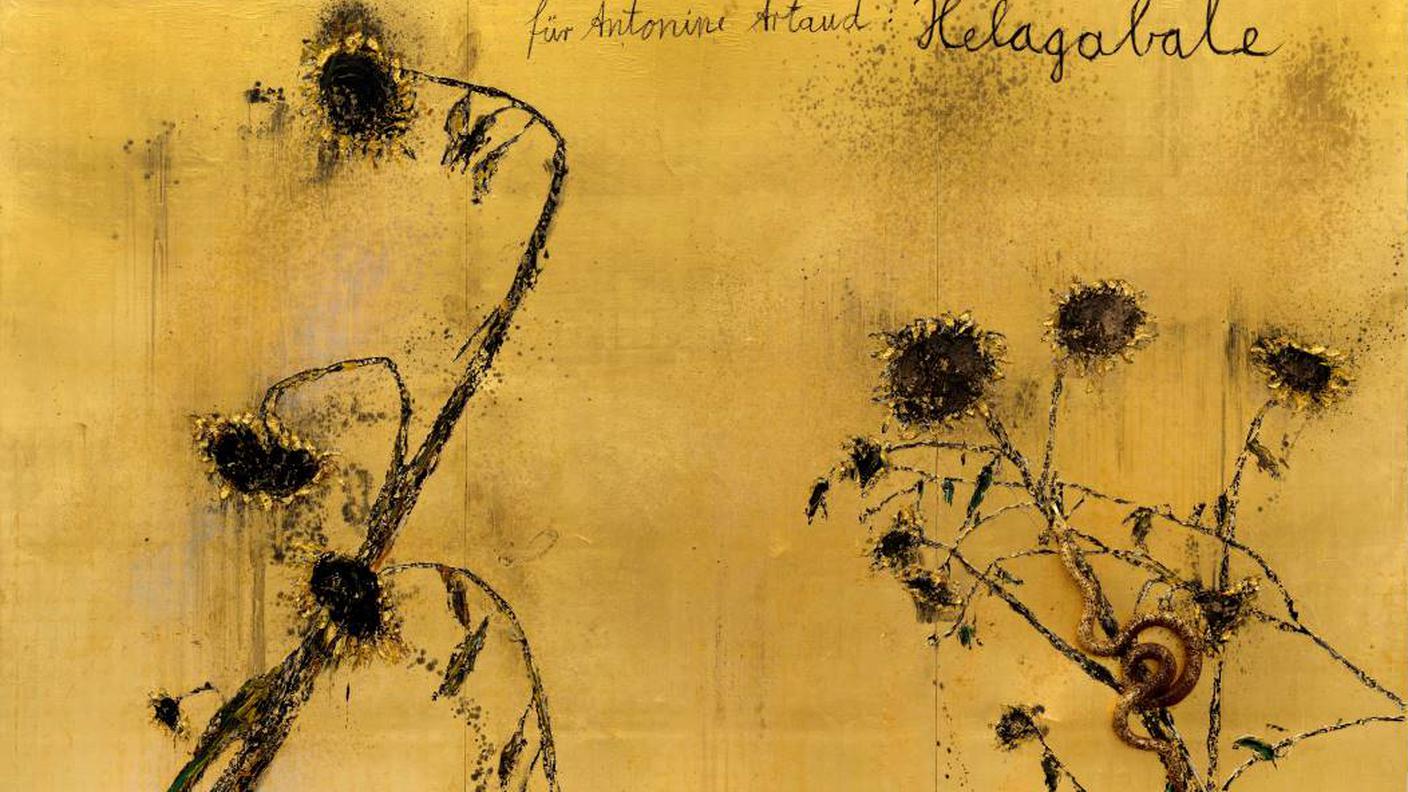

Anselm Kiefer, Für Antonin Artaud- Helagabale, 2023

Non stupisce che oggi Anselm Kiefer sia considerato uno degli artisti più importanti del nostro tempo: un artista capace di plasmare i materiali come un alchimista, di costruire e decostruire come un architetto visionario e di ammaliare come un poeta, parlandoci di distruzione e rigenerazione, cielo e terra, vita e morte in modo profondo e mai retorico. C’è nel suo operare l’intenzione di trovare un ordine nel caos attraverso un continuo processo di trasmutazione. «Io mi sento sempre in cammino» afferma a un certo punto l’artista nell’affascinante film Anselm che l’amico Wim Wenders gli ha dedicato. Nella pellicola, seguiamo Kiefer mentre si muove in bicicletta tra i maestosi spazi del suo studio di Croissy-Beaubourg, trentaseimila metri quadrati alle porte di Parigi, colmi di tele, sculture, foto e materiali di ogni foggia archiviati con perizia. Poi lo vediamo mettersi al lavoro, intervenendo su enormi dipinti a colpi di fiamma ossidrica, o dirigendo colate di piombo fuso sulle superfici.

Osservandoli da vicino, i quadri di Kiefer appaiono come un crogiolo instabile di elementi, un magma oscuro, un paesaggio stravolto da una tempesta o una battaglia. Se Kiefer è sempre in cammino, le sue opere sono in perenne trasformazione. L’artista è solito lasciarle all’aperto o abbandonarle per lunghi periodi, affinché il tempo, gli agenti esterni, le intemperie concorrano alla loro evoluzione. Perché le opere d’arte, come tutte le cose del mondo, non sono mai statiche ma cambiano forma, invecchiano, si decompongono. Anche la scelta dei materiali è significativa in tal senso: tra i prediletti di Kiefer ci sono il piombo, la paglia, la sabbia, scelti per le loro qualità di “materiali di transizione”. Potremmo prendere a prestito le parole dello scienziato Lavoisier per spiegare questo modus operandi: «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Per Kiefer, infatti, anche dalle rovine può nascere la vita: «Le macerie sono come il fiore di una pianta; sono l’apice radioso di un metabolismo incessante, l’inizio di una rinascita». Ecco perché nei suoi lavori troviamo frammenti e detriti, così come migliaia di semi di girasole, che fungono da piccoli scrigni di vita.

Veduta della mostra “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, Palazzo Strozzi, Firenze, 2024

Del resto, i suoi primi passi, i suoi primi giochi Kiefer li ha compiuti proprio in mezzo alle macerie, essendo venuto al mondo a Donaueschingen, nella Germania sud-occidentale, nel 1945, a due mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale. Tale scenario post-bellico segnerà fortemente la memoria e l’immaginario dell’artista. «Sono nato durante la guerra e la mia è stata un’infanzia senza giocattoli: le sole cose con cui potevo giocare erano i detriti della nostra casa, che era stata bombardata la notte in cui sono venuto al mondo. Con quei mattoni costruivo case, a volte anche di diversi piani, e dentro mi ci sentivo protetto, sia che piovesse sia che splendesse il sole» racconta nel catalogo dell’installazione I Sette Palazzi Celesti 2004-2015.

Abbandonati gli studi di giurisprudenza, Kiefer inizia la sua formazione artistica alla fine degli anni Sessanta, frequentando prima la Staatliche Hochschule der Bildenden Künste di Friburgo e poi la Kunstakademie di Karlsruhe. Fin da subito, concepisce l’arte come un campo di ricerca trasversale e interdisciplinare, visione rafforzata dall’incontro nel 1971 con Joseph Beuys, all’epoca docente presso la Kunstakademie di Düsseldorf.

Anselm Kiefer a Palazzo Strozzi, Firenze 2024

Tra i primi lavori di Kiefer vi è la controversa serie di azioni dal titolo Besetzungen (Occupazioni), in cui l’artista si fotografa in diversi luoghi tra Italia, Francia e Svizzera ‒ in particolare luoghi occupati dai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale ‒ mentre indossa la divisa militare del padre e fa la parodia del saluto nazista. Al di là dell’intento chiaramente provocatorio, con queste prime azioni Kiefer cerca di portare a galla il rimosso, di rompere il silenzio sul recente passato del suo Paese, per farci i conti, per non dimenticare quanto avvenuto e le sue conseguenze. Questa volontà di “ricordare di non dimenticare” sarà uno dei capisaldi su cui impernierà la sua ricerca.

Nel corso degli anni Settanta, Kiefer continua a interrogare l’identità storica e mitologica della sua terra avvalendosi di molteplici media, dalla pittura alla fotografia, dalle installazioni ai libri d’artista. La sua prima mostra personale nel 1970 a Karlsruhe si intitola “Anselm Kiefer. Bilder und Bücher” (Anselm Kiefer. Dipinti e libri), esplicitando fin dall’inizio il ruolo fondamentale che i libri e la letteratura, la lettura e la scrittura giocano nella sua pratica. «Quando, lavorando a un quadro, non so più dove sono né dove sto andando, insomma quando resto impantanato, mi siedo alla macchina per scrivere e scrivo qualcosa”» ha affermato l’artista. E ancora: «Passeggiando nel mio cervello, forse vi capiterà di perdervi alla ricerca di una definizione di arte. Avrete l’impressione di incrociare i miei eroi: Rimbaud, Rilke, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Paul Valéry, Victor Hugo, Adalbert Stifter, Robert Musil, Ferdinand Céline, Roland Barthes, Jules Michelet». Eroi che Kiefer ha sovente omaggiato nella sua produzione, citandone brani e traendone linfa. Attingendo alla letteratura, alla poesia, alla filosofia e alla mitologia, infatti, le opere dell’artista appaiono costellate di simbologie, tracce, riferimenti, suggestioni. Chi vi si avvicina può coglierle e approfondirle, ma può anche abbandonarsi alla magia e al mistero che le permea.

Anselm Kiefer, Daphne, 2008-2011

Col tempo, Kiefer introduce man mano nel suo lavoro nuovi materiali, come il piombo ‒ «una sostanza che, non so per quale inspiegabile ragione, racchiude una scintilla di luce che sembra appartenere a un altro mondo, un mondo che ci è inaccessibile» ‒, e si lascia guidare da nuove fonti di ispirazione, per esempio la cabala, che scopre durante un viaggio in Israele nel 1984, e poi la mitologia egizia e l’Antico Testamento. Ispirazioni che si moltiplicano con i frequenti e lunghi viaggi da un capo all’altro del mondo, tra Oriente e Occidente, a contatto con culture e tradizioni diversissime.

Nel 1989, l’artista acquista una vecchia fabbrica di mattoni a Höpfingen, nell’Odenwald, che trasforma in un luogo spettacolare, abitato da lavori imponenti e immersivi. È la prima manifestazione di una tendenza della pratica kieferiana ‒ quella di creare una osmosi tra opera e spazio, una integrazione tra arte e architettura ‒ che troverà la sua attuazione più sorprendente presso La Ribaute, un ex setificio a Barjac, nel sud della Francia, dove l’artista si trasferisce nel 1992. Qui Kiefer realizza nel corso di alcuni anni una sorta di piccola città composta da gallerie, anfiteatri, tunnel sotterranei, torri in cemento armato e spazi verdi. Sebbene dal 2007 l’artista risieda e lavori a Croissy, nella periferia di Parigi, questo posto incredibile è oggi sede della Eschaton-Anselm Kiefer Foundation e dal 2022 è aperto al pubblico, che può perdersi tra i suoi meandri e le sue tante anime.

Veduta della mostra “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, Palazzo Strozzi, Firenze, 2024

Con cinquant’anni di carriera alle spalle, Anselm Kiefer non cessa di sondare le profondità della memoria, la complessità dell’esistenza umana, il rapporto tra spirito e materia e tra macrocosmo e microcosmo, guidato dal pensiero che «ogni fiore sulla terra corrisponda a una stella nel firmamento», come sosteneva l’astrologo e alchimista inglese Robert Fludd.