Tra gli artisti del Novecento è forse quello che più di tutti ha saputo incarnare appieno i concetti di eclettismo e trasversalità, unendo a un incontenibile estro una vastissima cultura. Max Ernst non è stato semplicemente un pittore geniale e visionario, fra i principali animatori del Dadaismo e poi del Surrealismo, ma va ricordato anche e soprattutto come una delle figure più caleidoscopiche del Ventesimo secolo: artista visivo, poeta, filosofo, teorico dell’arte, umanista, alchimista, patafisico, sperimentatore a tutto campo, capace di destreggiarsi tra stili e tecniche diverse e di mescolare sapientemente natura e artificio, magia e scienza, mito e modernità, per dare vita a opere immaginifiche. Uno spirito libero, insomma, curioso e intellettualmente vorace, che di sé diceva, raccontando la sua vita in terza persona in Note per una biografia (1970), “i suoi occhi bevono tutto quello che si presenta nel suo cono visivo”. Ecco perché qualsiasi etichetta o classificazione non regge al cospetto della complessa e multiforme produzione di questo artista. Per apprezzare al meglio l’arte di Max Ernst occorre abbandonarsi alle sue labirintiche diramazioni, lasciandosi incantare dai suoi enigmi e dai grovigli visivi e simbolici.

Scrive Martina Mazzotta ‒ curatrice della mostra del 2023 a Palazzo Reale di Milano, insieme a Jürgen Pech ‒ nel bel catalogo che accompagnava l’esposizione: “All’opera di Ernst si può allora guardare come a una specie di ‘sistema operativo’ della visionarietà, a una sorta di ‘work in progress’ che spinge noi osservatori ad attivare processi continui di rimandi, analogie e corrispondenze, provocati dai meravigliosi enigmi della memoria che le trame delle sue opere intessono. […] Una memoria che convive e si alterna con l’oblio, come in un sogno vigile, e che diviene conoscenza e insieme mistero”.

Conoscenza e mistero sono difatti due dei concetti chiave tramite cui leggere l’intera parabola artistica ed esistenziale di Max Ernst. Visibile e invisibile, realtà e finzione, logico e irrazionale, quotidiano e fantastico si fondono nella sua opera così come nella sua vita, attraverso un intreccio inestricabile.

Max Ernst, Pietà o La rivoluzione la notte, 1923

Nato il 2 aprile 1891 a Brühl, nei pressi di Colonia, Max Ernst dipinge fin dalla tenera età, spronato dal padre, pittore dilettante e insegnante in un istituto per bambini sordomuti. Dopo la maturità, Ernst si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bonn, dove studia filosofia, filologia antica, psicologia e storia dell’arte. Nel 1911 stringe amicizia con il pittore espressionista August Macke e, con lui, si unisce al gruppo dei Rheinische Expressionisten di Bonn. Partecipa a diverse mostre collettive a Colonia, Berlino e Parigi. Nel 1914, conosce Hans Arp, con cui instaura un profondo e duraturo legame d’amicizia.

Durante la Prima guerra mondiale, Ernst viene chiamato alle armi nell’artiglieria da campo, un’esperienza traumatica che lo segnerà in modo profondo, ciononostante riesce a portare avanti la sua attività artistica, sperimentando febbrilmente con stili e tecniche, in particolare stampe a cliché, sovrapitture, collage, tecniche indirette e non convenzionali. In questo periodo avvengono anche i primi contatti con gli artisti dadaisti e nel 1919 è tra i fondatori del gruppo Dada di Colonia, che avrà però vita breve. Sempre nello stesso anno, a Monaco di Baviera, dove si reca per incontrare Paul Klee, Ernst scopre l’opera di Giorgio de Chirico per mezzo della rivista Valori Plastici. Del grande pittore metafisico Ernst apprezza e riprende il senso di sospensione, la teatralità e il mistero, e li combina con la provocazione di impronta dadaista.

Incontro cruciale di questi anni è anche quello con il poeta francese Paul Éluard e con sua moglie Gala. Dalla collaborazione tra Ernst ed Éluard nascono i libri illustrati Les malheurs des immortels e Répétitions, il quale mostra in copertina un occhio trafitto, emblema dello sguardo interiore e liberato che è fonte inesauribile di immagini, un motivo che ricorrerà spesso nell’opera di Ernst. Tra i frutti di questa felice collaborazione vanno ricordate anche le fantasiose pitture murali che decorano la casa di Éluard e Gala a Eaubonne, appena fuori Parigi, dove Ernst si stabilisce per qualche tempo instaurando con i suoi ospiti uno speciale ménage à trois.

Trasferitosi definitivamente a Parigi nel 1922, Ernst è accolto con entusiasmo nella cerchia dei surrealisti. “Bell’aspetto. Molto intelligente. Dipinge più per pigrizia e tradizioni millenarie che per amore dell’arte. Le sue concrezioni sono piene di vestigia di piante e di animali. Disumanizzate. Il suo soprannome è: ranuncolo aguzzo. […] Audace, la sua retina perlacea annuncia lo scioglimento delle nevi”: è il modo stravagante e ironico con cui André Breton, padre del Surrealismo, descrive Ernst. L’artista, tuttavia, rivendicherà sempre la propria indipendenza e la propria libertà d’espressione, tanto da essere sovente mal visto dai bretoniani più convinti.

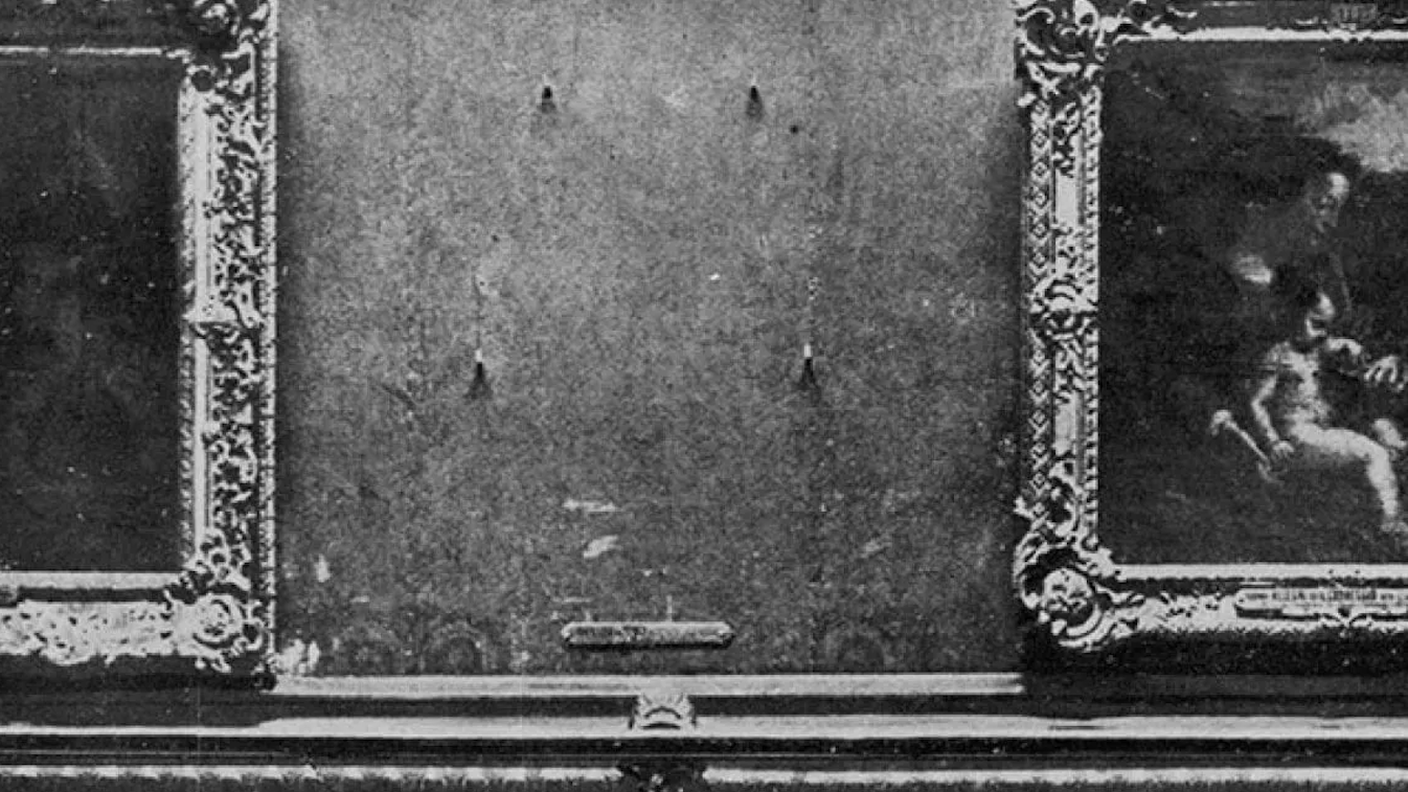

Max Ernst, Gli uomini non ne sapranno nulla, 1923

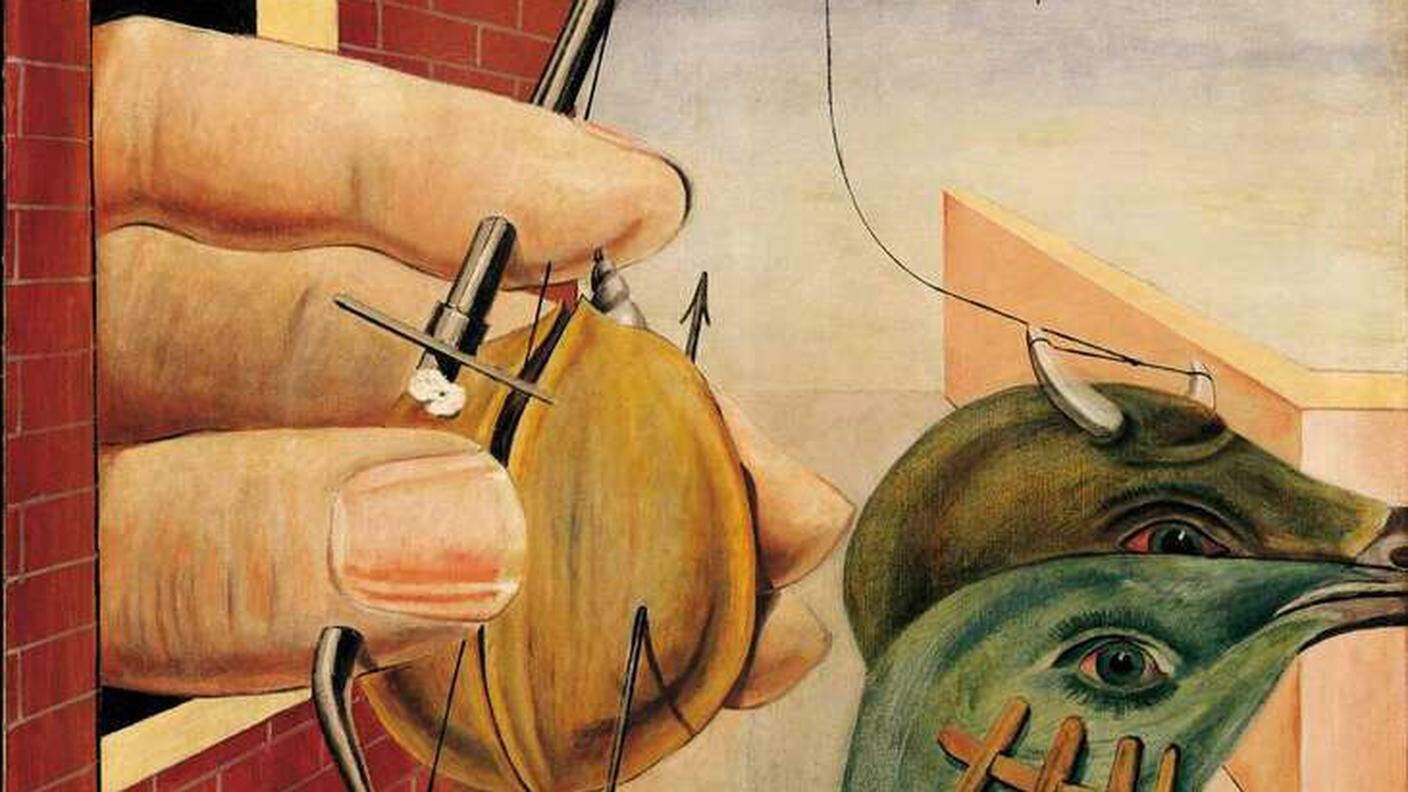

Con i surrealisti Ernst condivide la predilezione per la casualità, l’automatismo e l’onirismo e il gusto per gli accostamenti insensati e illogici, eppure belli “come l’incontro fortuito di un ombrello e di una macchina da cucire su un tavolo operatorio”, per riprendere la celebre frase di Lautréamont. In una lettera del 1927 allo storico dell’arte Franz Roh, l’artista scrive di voler “attraverso l’accostamento di elementi opposti, fino a quel momento reciprocamente estranei e senza relazione alcuna, produrre una tensione elettrica o erotica. […] Più l’accostamento tra elementi risulta inaspettato, più la scintilla di poesia che ne sgorga mi risulta carica di stupore”. Ed è infatti un misto di stupore e meraviglia quello che si prova osservando molte delle opere di Max Ernst, come l’Oedipus Rex, uno dei suoi primi capolavori, Gli uomini non ne sapranno nulla, Monumento agli uccelli, La foresta, Sogno e rivoluzione, La città intera, L’angelo del focolare, La vestizione della sposa, Un tessuto di menzogne, solo per citarne alcune. Lavori in cui si avvicendano uccelli (come Loplop, “Padre superiore degli uccelli” e alter ego dell’artista) ed esseri bizzarri e metamorfici, corpi femminili e corpi celesti, simbologie ambigue ed elementi ibridi appartenenti a una natura oscura e imprevedibile.

Max Ernst, La festa a Seillans, 1964. Centre Pompidou, Paris

Negli anni successivi, Ernst continua a esprimere la sua sconfinata verve creativa con molteplici mezzi: sperimenta la tecnica del frottage, basata sul principio dello sfregamento, con cui dà vita a opere spiazzanti e affascinanti che culminano nella serie Histoire naturelle (1926). Affina anche la tecnica del grattage, consistente nel graffiare strati di superfici pittoriche colorate, per farvi emergere forme organiche, magiche e insolite. E ancora, pubblica i romanzi-collage La femme 100 têtes e Une semaine de bonté; collabora con numerosi artisti e intellettuali delle avanguardie, tra cui il regista Luis Buñuel, che gli affida una piccola parte nel film L’âge d’or, e vive una breve e tormentata relazione sentimentale con l’artista e scrittrice Leonora Carrington.

Nel 1936, Max Ernst è tra gli artisti invitati alla grande collettiva “Fantastic Art, Dada, Surrealism” al MoMA di New York. È ormai un artista riconosciuto internazionalmente, ma la Seconda guerra mondiale è alle porte: la sua nazionalità tedesca è considerata una minaccia per le nuove leggi francesi, viene ripetutamente internato come “straniero ostile” e diventa “artista degenerato” ricercato dai nazisti. Grazie all’aiuto della facoltosa collezionista e mecenate Peggy Guggenheim, che diventerà sua moglie per un breve periodo, Ernst raggiunge gli Stati Uniti nel 1941. Qui, si inserisce nella vivace scena culturale di New York, acquisisce la cittadinanza americana e si innamora della poliedrica pittrice e scultrice Dorothea Tanning, con cui resterà legato fino alla morte. I due si trasferiscono a Sedona, in Arizona, per poi stabilirsi definitivamente in Europa nel 1953. Quelli della maturità saranno per Ernst anni di importanti riconoscimenti: il Gran premio per la pittura alla XVII Biennale di Venezia, monografie e mostre di rilievo, come le due retrospettive del 1975 rispettivamente al Solomon R. Guggenheim di New York e al Grand Palais di Parigi.

Max Ernst, L’angelo del focolare, 1937

Nel testo La nudité de la femme est plus sage que l’enseignement du philosophe del 1960, Ernst offre una dichiarazione provocatoria e lucida sulla sua arte: “I miei vagabondaggi, le mie inquietudini, le mie impazienze, i miei dubbi, le mie fedi, le mie allucinazioni, i miei amori, le mie collere, le mie rivolte, le mie contraddizioni, i miei rifiuti di sottomettermi a una disciplina qualsiasi, fosse anche la mia, le visite sporadiche di Perturbazione, sorella mia, la donna 100 teste non hanno certo creato un clima favorevole all’elaborazione di un’opera calma e serena […]. Sediziosa, ineguale, contraddittoria, è inaccettabile per specialisti dell’arte, della cultura, del comportamento, della logica, della morale. Per contro, essa ha il dono di incantare i miei complici: i poeti, i patafisici, alcuni analfabeti”.

Max Ernst muore a Parigi nel 1976, alla vigilia del suo ottantacinquesimo compleanno. Di certo la sua opera “sediziosa e contraddittoria” ha incantato e continua a incantare molti. Tra i complici di Ernst, Paul Éluard è forse colui che ha sintetizzato meglio la sua personalità libera e poliedrica, scrivendo: “Vestitosi di penne e lasciato il mare, ha trasformato la sua ombra in volo, il volo degli uccelli della libertà”.