Uno dei suoi lettori più avvertiti e ammirati, Joseph Conrad, che prima di diventare un marinaio inglese e poi uno straordinario scrittore visse alcuni anni piuttosto movimentati nel sud della Francia, a Marsiglia e in altri luoghi descritti da Alphonse Daudet, ne ha dato una definizione molto originale, che coglie il nucleo e il mistero della sua opera: «No, non era un grande artista, e se proprio volete vi dico che non era artista per niente, ma era Alphonse Daudet, un uomo ingenuamente chiaro, onesto e vibrante, come il sole della sua terra natale; quel sole che privo di discriminazioni fa maturare allo stesso modo l’uva e le zucche, e non può, naturalmente, ottenere l’approvazione dei pochi eletti che guardano la vita da sotto un parasole».

Lo stesso Conrad, un anno dopo la morte di Daudet, ne consegnò la memoria ai posteri con altre considerazioni di rara profondità: «Bisogna ammettere con rammarico che l’oggi è solo una zuffa e il domani può non venire; soltanto il prezioso ieri non può esserci tolto. Dono dei morti, grande e piccolo, esso ci rende sopportabile la vita, e Daudet è uno dei più generosi fra i morti». E’ davvero difficile immaginare una definizione più bella e insieme più affettuosa. E soprattutto più vera, perché tra i “minori non minori” della letteratura francese della seconda metà dell’Ottocento, se così li si può definire, merita una particolare menzione proprio il “non artista” Alphonse Daudet, nato a Nîmes nel 1840, la cui fama è legata soprattutto alle avventure di Tartarino di Tarascona ma anche ad altre opere di assoluto pregio come le “Lettere dal mio mulino”, che contiene il racconto “L’arlesiana” (dalla quale Bizet trasse l’opera omonima), senza dimenticare “Storia di un fanciullo” e non da ultimo i numerosi romanzi che il provinciale Daudet, proveniente dal sud della Francia, ambientò nel presunto “grand monde” parigino. Negli ultimi anni di vita, profondamente segnato da una malattia che gli aveva paralizzato le gambe, Daudet diede infine alle stampe la propria autobiografia divisa in tre volumi, “Trent’anni di Parigi”, “Ricordi di un letterato” e “Fra cielo e ribalta”. Quando morì a Parigi, nel dicembre 1897, Émile Zola lo celebrò non a torto come uno dei grandi esponenti del naturalismo, ma il nome di Daudet rimane principalmente legato al personaggio di Tartarino, con le sue mirabolanti e sgangherate peripezie raccontate in una trilogia che comprende “Le avventure prodigiose di Tartarino di Tarascona” del 1872, il divertentissimo “Tartarino sulle Alpi” del 1886 e il meno riuscito ma pur sempre notevole “Tarascona a Mare” del 1890, tutti magistralmente tradotti in italiano da Aldo Palazzeschi.

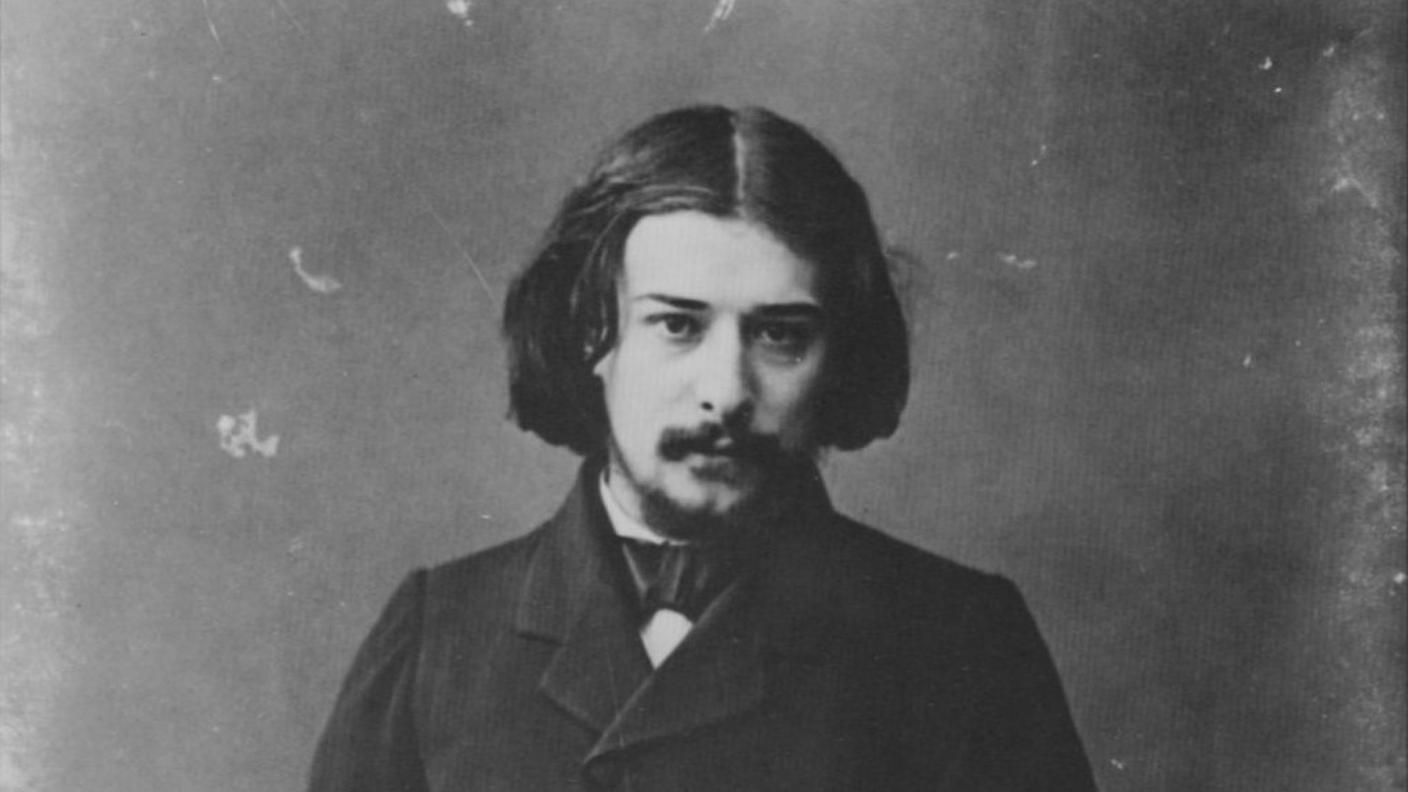

Il ritratto letterario di Alphonse Daudet

Ritratti letterari 15.08.2015, 00:00

Contenuto audio

Se non si fosse ammalato di tisi, Daudet probabilmente non avrebbe mai inventato il personaggio di Tartarino. Il medico che gliela diagnosticò, nel 1861, gli diede il consiglio di andare a curarla in Algeria, un paese che all’epoca era la meta di molti francesi che soffrivano di affezioni polmonari. L’Algeria, però, e più in generale l’Africa settentrionale, erano anche l’oggetto di un mito che si era largamente diffuso nella cultura francese di quegli anni. Le avventure di Tartarino sono precisamente la parodia, bonaria e insieme tagliente, di questo mito o “jardin des rêves”.

Daudet si recò in Algeria in compagnia di un cugino quarantenne, sciaguratamente esaltato, che aveva portato con sé armi e munizioni. I due, infatti, pensavano di trovare un paese incantato, dove avrebbero cacciato i leoni per poi tornare a casa dandosi un sacco di arie. Ma le cose andarono diversamente: incontrarono povertà, sporcizia, miseria e quasi ovunque una brutta, anzi bruttissima copia dell’Europa asseritamente civilizzata. Nessuna caccia avventurosa, quindi, nessun autentico ruggito di leone, ma piuttosto un vago quanto penetrante e infetto sentore del “cuore di tenebra” poi evocato proprio da Conrad. Però le arie vollero darsele lo stesso. Daudet scelse di farlo per interposta persona, creando la figura letteraria del corpulento, millantatore e cialtronesco Tartarino, che parte da Tarascona, una località situata nel cuore del Midi francese sulle rive del Rodano, e si dirige verso l’Africa allo scopo di tornare a casa da eroe, con le pelli dei leoni cacciati e ammazzati.

L’esilarante vicenda ruota intorno a un banale equivoco di fondo: non si riesce a capire se Tartarino parte perché vuole veramente partire, oppure perché si è semplicemente sparsa la voce secondo la quale avrebbe intenzione di partire. Come ogni grande comicità, anche quella del Tartarino di Daudet dice l’eterna tragicommedia della vita, dove troppo spesso si parla senza dire niente, i pensieri vagano nell’aria e alla fine non si sa più di chi siano e cosa siano. «Bravaccio, fanfarone, volubile, rapido alla commozione come alla più sfrenata allegria, convinto che sia bello vivere sognando, fino ai più amari disinganni», come lo ha definito Palazzeschi, Tartarino parte nella stessa misura in cui si vive: non si sa perché, facendosi un sacco di pensieri, nella continua illusione che la vita assomigli o debba assomigliare a qualcosa.

14.12.16 Alphonse Daudet: Sul Lago di Uri

Blu come un'arancia 14.12.2016, 18:20

Contenuto audio

Il romanzo si snoda lungo il filo di questo malinteso, tra avventure bislacche e incontri con personaggi tanto improbabili quanto incredibilmente reali, in una specie di enciclopedia del grottesco potenzialmente inesauribile e che in effetti non si esaurisce alla fine del primo volume, con Tartarino che torna a Tarascona portando con sé la pelle di un povero leone cieco e decrepito. Il viaggio continua: il secondo volume, “Tartarino sulle Alpi”, è la parodia di un altro mito dell’epoca, quello della Svizzera quale immenso luna-park ad uso e consumo dei turisti e dei ricchi borghesi annoiati. Una Svizzera che però non esiste, come confida la finta guida tarasconese Gonzague Bompard a un esterrefatto Tartarino nei pressi di Flüelen: «Dovete sapere, mio caro, che la Svizzera non c’è, non esiste. La Svizzera, mio ottimo Tartarino, non è altro che un grande Kursaal aperto da giugno a settembre: un Kursaal di panorami al quale si viene per distrazione dalle cinque parti del mondo, sfruttato da una Compagnia internazionale ricchissima per centinaia e centinaia di milioni e che ha la sua sede a Ginevra e a Londra. Ce ne vogliono dei baiocchi, pensate un poco, per affittare, dipingere e infiocchettare tutto questo po’ po’ di territorio: laghi foreste e cascate; per mantenere una popolazione di impiegati e commedianti, e costruire sulle cime più alte degli alberghi stupefacenti, muniti di gas, telegrafo e telefono». Tartarino annuisce timidamente, pensando alla sua recente esperienza sulla vetta del Rigi, ma Bompard gli fa capire che tutta la Svizzera è così: «Inoltratevi nei paesi e non troverete un cantuccino solo che non sia artefatto, che non sia tutto un meccanismo come il palcoscenico di un teatro d’opera. Cascate illuminate a giorno, porte girevoli all’interno dei ghiacciai, e per le ascensioni delle ottime ferrovie idrauliche o funicolari».

Il tono è ovviamente scherzoso, ma in realtà Daudet prefigura un più ampio processo di omologazione che ormai ha trasformato il mondo intero in un’anonima e indifferenziata meta turistica “all inclusive”, dove tutto (e cioè nulla) è da vedere e ammirare e postare -come diremmo oggi- su qualche social network, magari con l’aggiunta di un commento che di solito fornisce una conferma della teoria flaubertiana della stupidità universale.

Lo stesso discorso vale per il terzo volume, “Port-Tarascon”, reso con “Tarascona a Mare” nella versione di Palazzeschi, che mette alla berlina le brutture del colonialismo e contiene tra l’altro la terribile “Leggenda dell’Anticristo”, nella quale Daudet descrive l’assurdità di una vita osservata «dal fondo delle cose», coi nuovi nati che tentano di suicidarsi perché si sentono già gravati dell’esperienza di tutte le generazioni precedenti. L’ultimo episodio della saga si presta tuttavia anche a una lettura più leggera, soprattutto nelle pagine in cui Daudet individua con largo anticipo il fenomeno dell’estate quale stagione delle vacanze coatte nelle località balneari e nei paesi tropicali («migrazioni stagionali di popoli», le definirà poi uno stanziale “doc” come Friedrich Dürrenmatt). Ma a ben vedere le avventure di Tartarino non finiscono mai, perché in fondo siamo tutti Tartarino e chiunque, ancora oggi, può facilmente ritrovare parte della propria personale messinscena -tragica, divertente, farsesca, troppo spesso inutile e assurdamente vanagloriosa- nel simpatico e umanissimo antieroe regalatoci dalla fantasia di Daudet. Come diceva Conrad, davvero «uno dei più generosi fra i morti», un “non artista” e “mercante di felicità” che ha osservato la vita con onestà e realismo, senza la protezione di un “parasole”. E in questo modo, proprio rimarcandone il tratto irreparabilmente grottesco e irreale, l’ha resa più sopportabile.