Beppe Fenoglio (1°marzo 1922 - 18 febbraio 1963) irrompe nel neorealismo letterario italiano come una folgore. Innanzitutto dal punto di vista linguistico, consegnandoci una lingua capace di miscidare anglicismi, neologismi, dialettismi, l’italiano regionale piemontese e la lingua standard in un impasto che ricordano le spericolate soluzioni gaddiane. Anche narrativamente, i testi di Fenoglio segnano un distacco rispetto alla letteratura neorealistica, introducendo il monologo interiore, prolessi, analessi e altre suggestioni che gli derivavano dalla letteratura anglosassone di cui fu un importante traduttore.

Ma, al di là degli aspetti «tecnici», Fenoglio rappresenta una vera e propria folgore filosofica e ideologica all’interno del Neorealismo letterario, il quale sino ad allora si era mostrato sostanzialmente apologetico nei confronti della Resistenza, intesa come guerra di liberazione nazionale. Ebbene Fenoglio si scosta dall’apologia e racconta la lotta partigiana senza preconcetti, con uno sguardo di grandissima umanità. Sebbene egli si schieri fermamente e senza titubanze dalla parte della guerra partigiana (Johnny «si sente investito…in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo»), egli non cede allo stereotipo che vuole indiscriminatamente gli uni guerriglieri senza macchia e gli altri brutti sgherri.

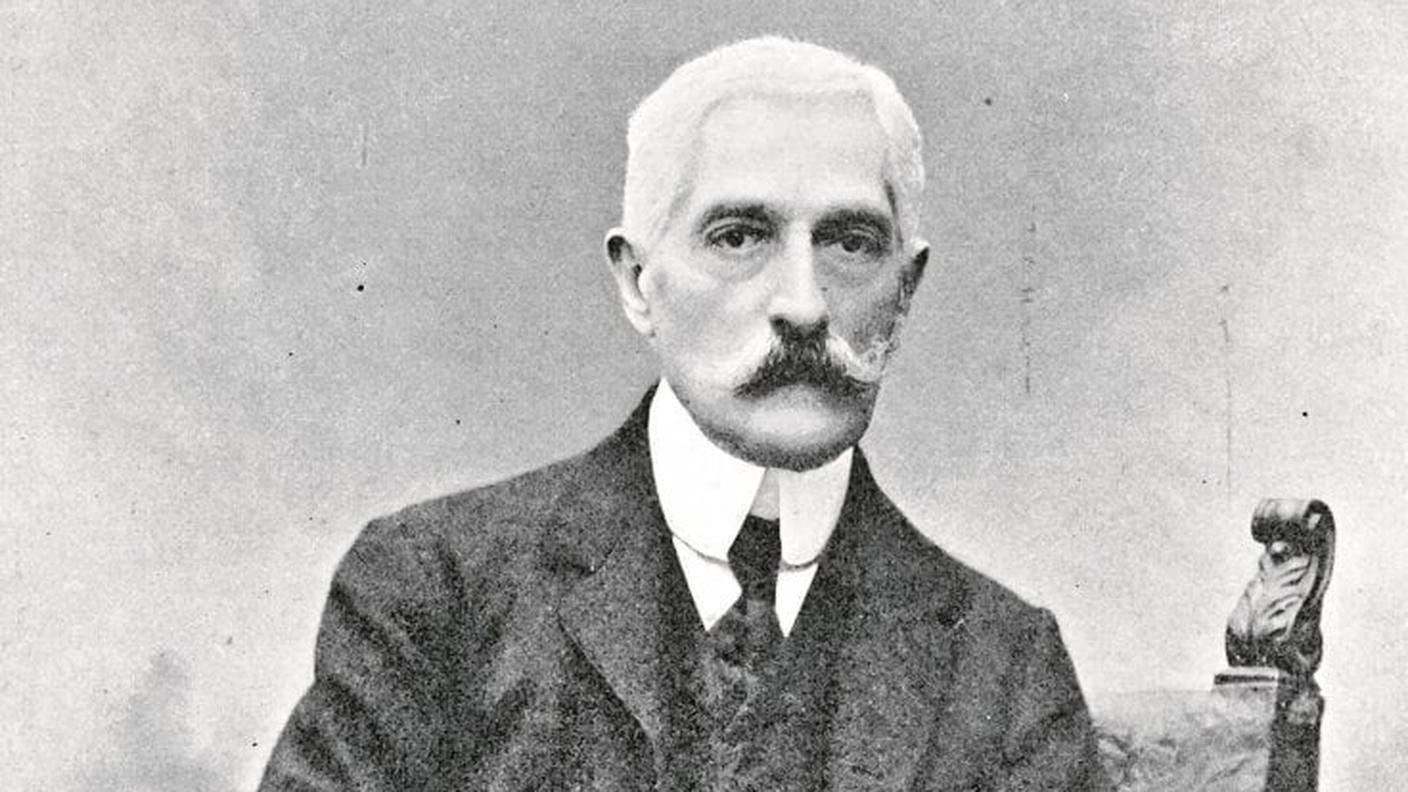

Beppe Fenoglio - Partigiano Dream Boy

RSI Cultura 14.02.2023, 15:17

Innanzitutto Fenoglio ricorda come all’interno degli stessi partigiani vi fossero fazioni spesso in aspro conflitto fra di loro (comunisti, azionisti, monarchici, anarchici, socialisti, repubblicani, democristiani, liberali). Se da un lato ammira in generale la combattività delle brigate partigiane (fra cui la Stella Rossa), a Fenoglio sembra non piacere il classismo che regna in alcune fronde. E comunque tende a riflettere umanamente e filosoficamente su una questione fondamentale: ovvero se sia giusto o no sacrificare le ragioni più sacre del privato a quelle superiori della lotta rivoluzionaria. Questo dilemma dostoevskiano entra nei testi di Fenoglio in modo discreto, eppure esplosivo. Se a questo fatto, poi, si aggiungono le tante descrizioni degli avversari, visti nella loro diversa umanità e non come una massa informe ed anonima contro cui combattere nel nome della liberazione nazionale, ecco che si individua come a Fenoglio stesse a cuore l’umanità, più della generalità. Certo tra gli avversari ci sono bestiali torturatori, passivi gregari, ma ci sono anche coraggiosi che muoiono in nome del loro ideale. Un ideale che Fenoglio sa essere assolutamente sbagliato. L’ideale nazifascista stava infatti trasformandosi in un patriottismo mortuario, succube delle direttive del Führer, e privo di prospettiva storica.

In questo senso possiamo dire che l’ampio corpus letterario di Fenoglio si presenta come la testimonianza della «crisi», ovvero del passaggio da un’epoca a un’altra, testimonianza di una rinascita cui il corso della storia apriva ogni giorno di più la strada. Rinascita dell’umano, perché in fondo ogni guerra non è altro che questo: una forma di disumanizzazione.

Questo e altro: Fenoglio in cofanetto

RSI Notrehistoire 03.05.1979, 15:13

Contro questa disumanizzazione si schiera il popolo delle Langhe, popolo cui Fenoglio ha prestato la penna e il cuore. Nonostante la gente contadina delle Langhe, avvolta nella miseria più nera, si schierasse con la lotta partigiana, essa non ne poteva più di essere attraversata dalla rappresaglie fasciste, ma anche di doversi addossare il mantenimento delle brigate partigiane (brigate che non si facevano scrupoli ad usare modi brutali nel raccattare cibo). La stanchezza della gente di collina è un leitmotiv della narrativa fenogliana. Gente di collina che sostiene idealmente i partigiani, ma che, con il passare del tempo, non li accoglie più con gioia ma con una fredda sopportazione. Un contadino apostrofa Johnny con queste parole: «Noi siamo stanchi di vedervi ammazzare, stanchi di essere chiamati ad assistere, le nostre donne sfrasano tutte. Vattene lontano!». Ma poi aggiunge: «Vuoi che ti butti una pagnotta?», a dimostrare come l’umanità fosse un elemento imprescindibile per la gente contadina (su cui, per altro, spesso ricadeva il peso della guerra).

Il partigiano Johnny e il contadino delle Langhe credono in fondo alla stessa cosa: sanno che la guerra è tragica. Ma si sostengono a vicenda e lottano per una vita diversa da quella in cui il fascismo ha gettato il paese. Johnny afferma: bisogna attraversare il «grande pianto per approdare a grande riso». La brutta guerra deve aprire la strada a questa speranza, speranza che il contadino alimenta con la sua pagnotta.