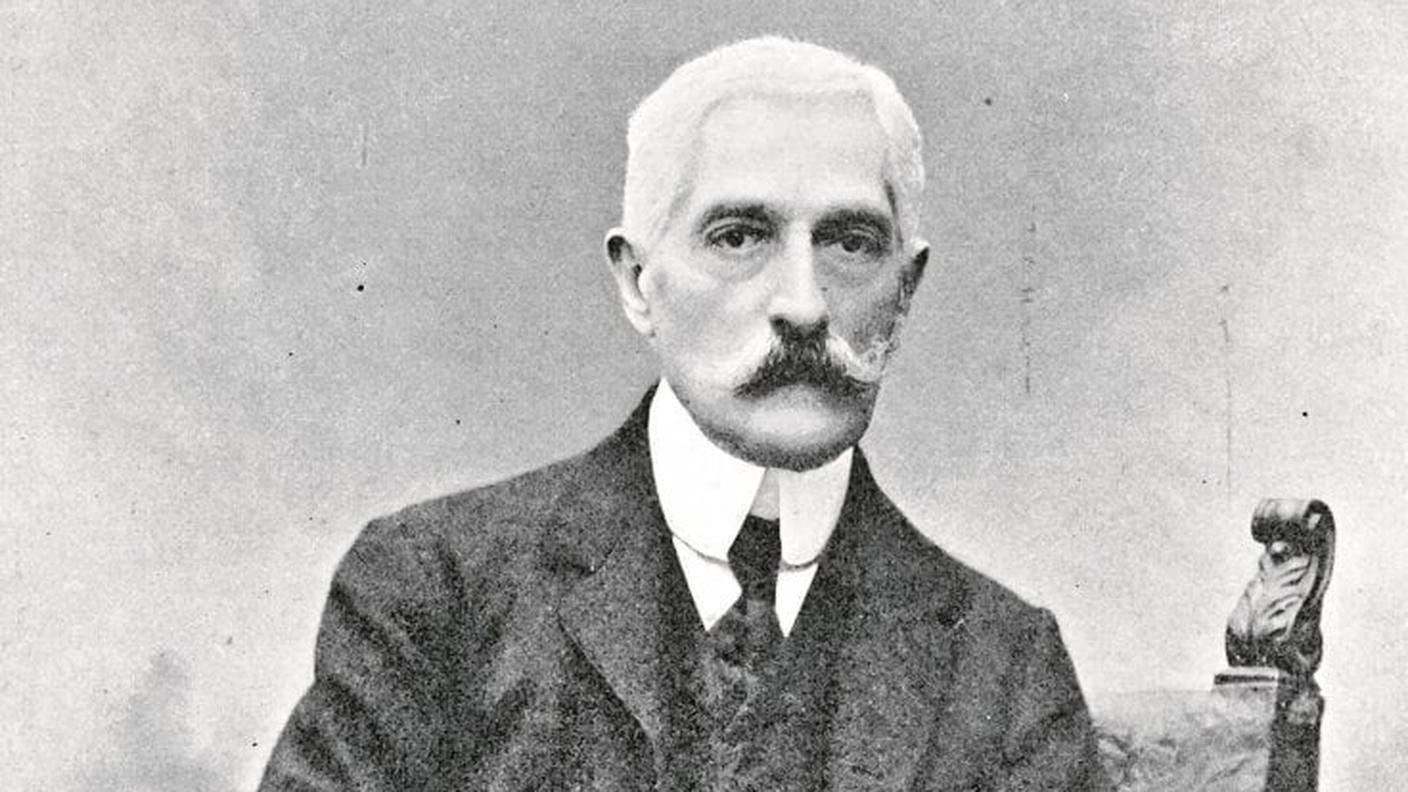

Nel panorama letterario italiano di fine Ottocento, Giovanni Verga si afferma come figura centrale del Verismo. Ispirandosi al Naturalismo francese, che si proponeva di rappresentare la realtà in maniera oggettiva, l’approccio verghiano si distingue per il suo radicato pessimismo e per l’attenzione alle dinamiche sociali delle classi più umili. Esplorando il conflitto tra tradizione e modernità nella Sicilia postunitaria, I Malavoglia (1881) è uno dei romanzi più emblematici della letteratura moderna.

L’Europa, sul finire dell’Ottocento, è attraversata da un’ondata di trasformazioni accelerate dalla crescente industrializzazione. Si affermano vieppiù logiche capitalistiche, l’accesso universale all’istruzione primaria, una visione scientifica della vita, la diffusione di servizi sanitari e una progressiva laicizzazione della società, ridefinendo l’assetto familiare e comunitario. Parallelamente, la formazione degli Stati-nazione e il declino dei grandi imperi inaugurano una nuova epoca. La Sicilia, gravata per lungo tempo dalle privazioni e dalle criticità economiche, politiche e culturali imposte dalla dominazione spagnola, accentuò però la propria impostazione feudale, fondata sul latifondo, e soprattutto confermò il saldo legame con l’ortodossia religiosa, intesa quale pilastro imprescindibile dell’organizzazione sociale.

All’interno di questo scenario, si colloca I Malavoglia (1881), che fa della famiglia di pescatori Toscano il suo protagonista collettivo, la cui esistenza è scandita da valori radicati nella tradizione (il lavoro, la famiglia, la casa del nespolo) progressivamente messi a repentaglio dalla modernità, che irrompe inesorabile nel microcosmo di Aci Trezza, villaggio poco distante da Catania. L’affare dei lupini, l’acquisto di un carico destinato al commercio che, a causa di un naufragio, porta al dissesto economico della famiglia, diventa il motore della storia e ipersegno della disgregazione sociale. La scelta, infatti, di abbandonare il lavoro tradizionale di pescatori per tentare un’attività commerciale rappresenta una rottura con l’ideale dell’ostrica, già teorizzato da Verga in Fantasticheria (1880). La perdita della casa del nespolo segna infatti la sconfitta della famiglia, che non è tuttavia solo individuale, ma collettiva: la modernità si configura così come una forza esterna che disgrega le comunità rurali senza offrire reali alternative di riscatto.

Giovanni Verga rappresenta, senza mai intervenire direttamente, il dramma esistenziale e anche sociale di quella povera gente per la quale non c’è alcuna possibilità di uscire dalla condizione di dolore e di miseria in cui si trova e per la quale il progresso è un mito sconosciuto […] non propone soluzioni perché non esistono soluzioni per la grande tragedia umana.

Valeria Capelli, Ottocento e Novecento, 1992

In un sistema di personaggi giocato sull’opposto, Padron ’Ntoni, patriarca della famiglia, incarna la resistenza alle lusinghe della modernità, ancorandosi a un ethos fondato su valori comunitari e su una concezione religiosa della vita. Il giovane ’Ntoni è, invece, l’espressione della spinta centrifuga verso il cambiamento e l’evasione: concluso il servizio militare obbligatorio (introdotto tra l’altro con l’Unificazione), fatica a trovare un ruolo nel paese natale e finisce per mettersi in urto con il nonno e l’intero contesto familiare.

La domenica almeno [‘Ntoni] si godeva quelle cose che si hanno senza quattrini, il sole, lo star colle mani sotto le ascelle a non far nulla, e allora gli seccava anche quella fatica di pensare al suo stato, di desiderare quelle cose che aveva visto da soldato, col ricordo delle quali ingannava il tempo nei giorni di lavoro. Gli piaceva stendersi come una lucertola al sole, e non far altro. E come incontrava i carrettieri che andavano seduti sulle stanghe – Bel mestiere che fanno! borbottava. Vanno in carrozza tutto il giorno!

Giovanni Verga, I Malavoglia

La cifra stilistica

Se in Francia, con il Naturalismo, la critica alla società industriale evidenzia le condizioni di miseria e sfruttamento del proletariato urbano, in Italia il Verismo osserva una realtà ancora arretrata, economicamente e socialmente, in cui l’anelito verso il miglioramento è destinato a scontrarsi con dinamiche inveterate e con un sistema che non garantisce la minima emancipazione. Uno degli aspetti più innovativi della poetica verghiana è la teoria dell’impersonalità, già illustrata nella prefazione de L’Amante di Gramigna (1880), dove Verga afferma che l’autore deve eclissarsi, lasciando che i fatti si presentino “nudi e schietti” al lettore. Questo principio è realizzato attraverso l’artificio della regressione, per cui la voce narrante assume il punto di vista dei personaggi, parlando con il loro linguaggio e riflettendo la loro mentalità (il cosiddetto “coro popolare”). Ne I Malavoglia, il narratore è parte integrante del mondo rappresentato, e spesso il suo punto di vista coincide con quello degli abitanti del villaggio. Pur non indulgendo nel dialetto, Verga ricorre a un linguaggio semplice, intriso di proverbi e modi di dire, che conferisce al testo un’immediatezza realistica, accessibile a un pubblico nazionale e, al contempo, farcito di quella genuinità locale (il “bozzetto locale”) che ne suggella l’autenticità.

Décrire et non expliquer les phénomènes du monde [Descrivere e non spiegare i fenomeni del mondo].

Auguste Comte, Croyances Théologiques et Positivisme Logique, 1857

Rispetto ad altri romanzi dell’epoca, I Malavoglia è privo di pepe della scena drammatica e questo segna una scissione all’interno della tradizione romanzesca ottocentesca, soprattutto per la particolarità di dissimulare il dramma sotto gli avvenimenti più umani. Le radici di quest’oggettività descrittiva vogliono proprio rappresentare il più fedelmente possibile (a mo’ di studio sociologico) coloro che dalla modernità sono stati schiacciati, soppressi ed emarginati, ma anche di come le persone si siano però avvicinate con bramosia al benessere.

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi, nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali.

Giovanni Verga, I Malavoglia, prefazione

Un passaggio verso il Novecento

Il romanzo verghiano apre un varco di nuovi orizzonti volti all’indagine dell’uomo sull’uomo come segnale di un passaggio dalla società ottocentesca alla modernità già lungamente novecentesca, ma con un leggero traviamento che si percepisce con un sentimento di perdita e di lutto che suona tanto di universale. In effetti, la trasformazione dell’ethos originale porta all’emergere di rapporti di forza tra i personaggi, spezzando la circolarità del mondo precedente, causando partenze e ritorni, nostalgie, e dando forma a un nuovo modello storico individualistico in cui domina una società diffidente, dove ogni soggetto ricerca e trova una soluzione individuale. La giornata che comincia nella frase conclusiva del romanzo indica simbolicamente il ricominciare ex novo, nel nuovo mondo, e presuppone proprio una metamorfosi dei propri valori, senza peraltro riuscire ad eliminare il passato che dev’essere (ancora) metabolizzato, malgrado le contraddizioni che quest’esercizio genera.

Il Laboratorio di Giovanni Verga

Diderot 04.03.2020, 17:10

Contenuto audio