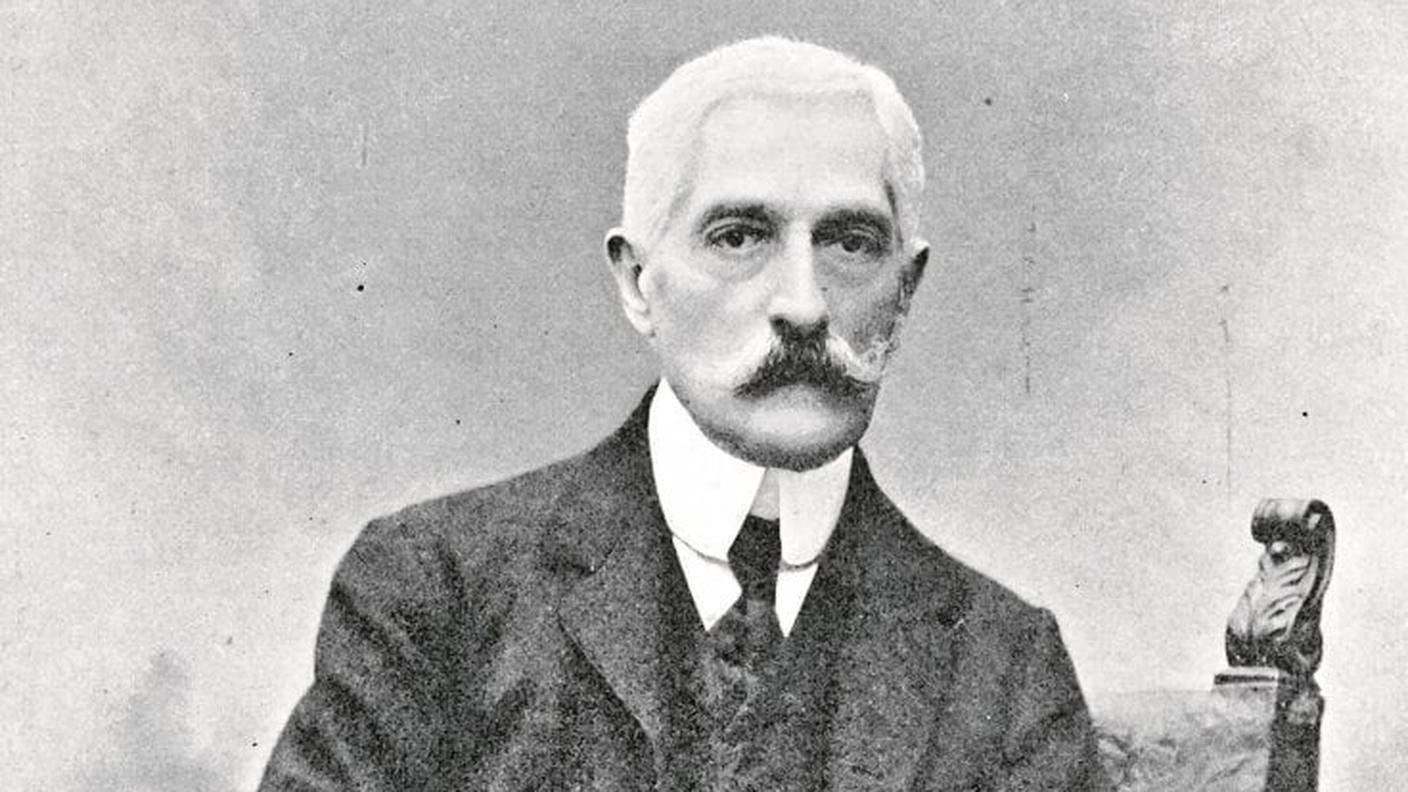

Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840, dove trascorre l’infanzia e la prima giovinezza. Il periodo dell'adolescenza e della formazione dello scrittore siciliano è un periodo di grandi fermenti, sia a livello politico che a livello economico. La rivoluzione industriale (in atto in tutta Europa) sta entrando nella sua seconda fase, mentre la rivoluzione liberale-patriottica (in atto in Italia) sta dando vita all’unità del Paese.

Figlio di una famiglia benestante e aristocratica, Verga riceve un’istruzione liberale, aperta al nuovo che avanza. Nel 1860, all’epoca della cosiddetta ‘spedizione dei mille’ guidata da Garibaldi, Verga parteggia per l’unità d’Italia, arruolandosi nella Guardia Nazionale, una milizia nata per la difesa dello stato unitario.

Verga vive dunque sulla propria pelle la difficile creazione dello stato nazionale. Uno stato fortemente disomogeneo dal punto di vista economico e culturale, con tradizioni e lingue (dialetti) fra loro incomprensibili. “Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”: con questa frase Massimo d’Azeglio sintetizza il grande problema che Verga e i fautori dell’unità si trovano a dover affrontare.

Uno dei problemi principali, caro soprattutto agli abitanti del Sud, riguarda l’arretratezza economica e culturale delle terre meridionali (prevalentemente agricole e aliene dalla rivoluzione industriale), rispetto alle terre del Nord, dove si trovano realtà come Milano, ingaggiata a promuovere la prima Esposizione nazionale (nel 1881) e Torino, impegnata a dar vita alla prima grande fabbrica di automobili italiana, la FIAT (nel 1899).

I motivi dell’arretratezza economica del Meridione sono molteplici, ma su tutti spiccano: un’agricoltura poco produttiva e dominata da latifondi; condizioni fiscali poco vantaggiose; la diffusione del brigantaggio e di malavita organizzata che, tramite l’usura, ostacola la nascita della piccola e media imprenditorialità. Verga si interessa al dibattito sollevato dalla questione meridionale e si impegna a porre sotto i riflettori questa realtà.

Dopo i primi testi di ambientazione borghese e mondana (prove letterarie che potremmo definire di intrattenimento, dove vengono mutuati temi e situazioni tipici dei romanzi di successo dell’epoca: passioni travolgenti e contrastate, figure femminili misteriose e lubriche, duelli, scene di vita gaudente) Verga focalizza il prosieguo letterario sulla realtà misera e derelitta dei contadini e dei sottoproletari di Sicilia.

Dopo il primo bozzetto di Nedda (1874), in cui l’autore (lungi dai principi del Verismo) utilizza ancora una narrazione onnisciente e giudicante, con una lingua per nulla semplice, segue un decennio di capolavori d'ambientazione siciliana e proletaria, in cui si alternano romanzi e novelle. In questa fase si colloca la celeberrima novella Rosso Malpelo (1878), che è di fatto il primo racconto verista di Verga, confluito poi nella raccolta Vita dei campi (1880). Sempre a questa fase appartengono il romanzo I Malavoglia (1881), le Novelle rusticane (1883) e il romanzo Mastro don Gesualdo (1888 e 1889).

Accanto alla questione politica (insieme meridionalista e patriottica) Verga, come detto, vive sulla propria pelle, e assorbe, anche un altro grande fermento dell’epoca: la rivoluzione industriale, con i suoi addentellati filosofici e culturali. Nella seconda metà dell’Ottocento, infatti, in tutta Europa si assiste ad un forte sviluppo economico, sostenuto da importanti scoperte scientifiche e da innovazioni tecnologiche. Tra il 1850 e il 1870 la produzione industriale europea cresce complessivamente del 500%. La scoperta e la messa a punto di nuove forme di energia (elettricità e petrolio) favorisce a partire dagli anni Novanta – l’avvento della cosiddetta seconda rivoluzione industriale e con essa del sistema di produzione capitalista, che dà la stura alla società consumistica.

Per supportare questo sviluppo, il lavoro nelle fabbriche viene sempre più razionalizzato, parcellizzato e meccanizzato: nasce così il modello della ‘catena di montaggio’ (applicato per la prima volta nell’industria automobilistica dall’imprenditore americano Henry Ford nei primi anni del ‘900) che determina la nascita di un largo strato di operai che svolgono mansioni monotone, non qualificanti.

Sebbene la Sicilia di Verga sia arretrata e lontana da queste innovazioni, confrontata piuttosto con forme di lavoro basate sullo sfinimento fisico e sulla schiavitù forzata (diversamente da quanto accadrà con le forme di alienazione psicologica messe in atto dalla seconda rivoluzione industriale), va detto che Verga si avvicina e assorbe il grande fermento della rivoluzione industriale. Dal 1872 e fino al 1883 infatti Verga si trasferisce a Milano e qui entra a contatto con la cultura che anima la seconda metà dell’Ottocento, profondamente influenzata dalle conquiste scientifiche e, più in generale, dal mito del progresso.

Le idee che serpeggiano tra i ceti intellettuali dell’epoca si rifanno in grande parte alla corrente filosofica del positivismo, che celebra il primato della scienza sperimentale, che assurge ad unica forma di conoscenza possibile. In questo contesto il solo metodo valido per indagare la realtà è quello oggettivo e materialistico, che si basa sul rapporto indissolubile causa ed effetto.

Secondo alcuni esponenti del positivismo, la dinamica deterministica (ovvero il rapporto unico e diretto fra cause ed effetti) ha una validità inconfutabile non solo nell’ambito delle scienze sperimentali, ma anche nell’ambito delle scienze umane e sociali. Nasce così l’idea che la sociologia e la psicologia siano scienze esatte, ovvero che, attraverso l’osservazione oggettiva dei fenomeni strettamente verificabili e lo studio dei legami di causa-effetto, sia possibile pervenire alla formulazione di leggi universali relative ai comportamenti umani e all’evoluzione sociale. Il criminologo Cesare Lombroso (1835-1909) arriva addirittura a formulare la tesi che un criminale lo sia ‘per nascita’ e che tale inclinazione sia ereditaria e fisiogniomicamente riconoscibile (in particolare dalla forma del cranio del soggetto in questione).

Se sul piano delle scienze umane è il determinsmo fisico-psicologico a rappresentare la principale declinazione del positivismo scientifico, sul piano sociale è la teoria dell’evoluzionismo a godere della maggiore credibilità. Formulata dal naturalista inglese Charles Darwin (The Origin of Species del 1859), la teoria evoluzionista asserisce che l’uomo, come tutte le altre specie, evolve attraverso la ‘lotta per la vita’ e la ‘selezione naturale: due principi che premiano gli individui più forti e più capaci di adattarsi alle condizioni esterne, condannando per contro alla marginalità e all’estinzione gli individui più deboli. L’applicazione di questi due principi “naturali” ai meccanismi della società promuove una visione fatalista dei rapporti tra gli uomini, visti come lupi (homo homini lupus) spinti dai loro istinti alla competizione e alla mutua sopraffazione.

Determinismo, darwinismo, materialismo, negazione di ogni forma di spiritualità: sono queste le idee che circolano nei ceti intellettuali milanesi che Verga frequenta fra il 1872 e il 1883 e che assorbe intellettualmente.

A livello letterario il positivismo si traduce nella corrente del Naturalismo. Con il Nanturalismo la letteratura si propone infatti di condurre un’indagine scientifica sull’uomo, prendendo spunto dall’idea che esistono leggi precise che regolano l’andamento della società e il comportamento degli uomini.

Nato in Francia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, il ‘Naturalismo’ è promosso da un gruppo di scrittori parigini influenzati dalla lettura di saggi scientifici (come quelli del medico Claude Bernard che espone i principi della medicina sperimentale; o quelli del filosofo Hippolyte Taine, che riflette sull’importanza dei condizionamenti esterni sulla produzione artistica, applicando anche a questo ambito i principi del determinismo).

Decisi a dare corpo a una nuova forma di letteratura, questi scrittori, si incontrano a più riprese nella casa di campagna, Émile Zola, a Médan, e danno vita ad una raccolta di racconti che si vogliono paradigmatici del nuovo corso letterario. Tra questi scrittori ci sono i grandi nomi della letteratura francese dell'epoca, da Gustave Flaubert (che nel suo celebre romanzo, Madame Bovary (1857) teorizza la necessità di una rappresentazione oggettiva, redatta con «metodo impietoso [e] la precisione delle scienze naturali») ai fratelli De Goncourt; da Guy de Maupassant (maestro del racconto breve, che gli consente di ritrarre una galleria di personaggi squallidi e mediocri, analizzandone la psicologia) ad Émile Zola (vero e proprio teorico del movimento, autore di romanzi di grande successo)

In Italia l’influenza del Naturalismo francese comincia a farsi sentire proprio negli anni in cui Verga si trova a Milano. Grande successo ha soprattutto il romanzo l’Assommoir di Zola (1877) che viene recensito in modo entusiastico sulle pagine del quotidiano milanese «Corriere della Sera» e celebrato dal grande critico letterario Francesco De Sanctis.

Verga si nutre dei questa nuova corrente letteraria proveniente dalla Francia e, insieme ad altri scrittori, in particolare Luigi Capuana (cui si deve il ruolo di principale teorico del verismo italiano) comincia a progettare la nascita in Italia del romanzo moderno. È così che nasce, nel 1878 il movimento letterario che prende il nome di ‘Verismo’, a suggerire una speciale attenzione per la realtà e il desiderio di ritrarla in modo oggettivo, non artefatto, in linea con le indicazioni dei naturalisti.

C'è però una grande distinzione che separa i naturalisti francesi dai i veristi italiani, che può essere condensata in due punti:

una minore fiducia nel progresso (visto, piuttosto, come una macchina che schiaccia i più deboli)

un maggiore scetticismo circa l’utilità sociale della letteratura e della sua possibilità di tradursi in una scienza esatta.

Dai testi veristi emerge infatti un pessimismo di matrice leopardiana, legato da un lato alla particolare condizione politica dell’Italia post-unitaria (caratterizzata dallo scoppiare di grandi contraddizioni sociali) e dall’altro alla consapevolezza dell’insormontabile ineluttabilità dell’esistenza.

Oltre a Verga e a Capuana, il Verismo italiano annovera fra le proprie fila, sebbene legati a una generazione successiva, Federico de Roberto (autore di una serie di tre romanzi incentrati sulla famiglia aristocratica degli Uzeda che documentano le trasformazioni della Sicilia dai moti risorgimentali all’unità d’Italia e, in parallelo, la degenerazione patologica e morale della famiglia, i cui membri tendono irresistibilmente alla follia), Matilde Serao (che ritrae nelle sue opere, con attenzione ai dettagli concreti e minuti della vita quotidiana, le diverse classi sociali e gli ambienti di Napoli) e Grazia Deledda (Nobel per la letteratura nel 1926, che ritrae la condizione di vita delle povere famiglie patriarcali della Sardegna, legate alla pastorizia e alla terra, e ne descrive il disgregarsi sotto gli effetti della modernità, con uno stile che stempera il vincolo verista dell’impersonalità del narratore dentro a suggestioni mitiche e simboliche estranee all’ideale della ‘scientificità’ letteraria).