Pessimi giudici della propria opera, i grandi scrittori sono spesso i migliori interpreti dell’opera altrui, soprattutto quando il giudizio nasce da profonde affinità elettive e si concretizza in più o meno indiretti rispecchiamenti. Si tratta di una regola alla quale non si sono sottratti nemmeno Hermann Broch ed Elias Canetti, ma con una sostanziale eccezione. E’ difficile, infatti, circoscrivere l’opera di Broch con parole più precise di quelle utilizzate da Canetti nel 1936 a proposito del grande capolavoro narrativo, la trilogia “I sonnambuli”, pubblicata tra il 1931 e il 1932. Eppure, considerandole più da presso, sono parole che Canetti avrebbe potuto utilizzare per circoscrivere anche il proprio capolavoro narrativo, “Auto da fé”, scritto nello stesso periodo e pubblicato l’anno prima.

Uno scrittore, ha osservato Canetti parlando di Broch, è un “vero” scrittore soltanto se nella sua opera è possibile ravvisare «la ferma volontà di dare una visione del suo tempo, una spinta all’universalità che non arretra spaventata di fronte a nessuna incombenza singola, che non elude, non dimentica, non trascura nulla, e che in nessun caso cerca facili scorciatoie».

La trilogia de “I sonnambuli”, nello specifico, costituisce «la realizzazione poetica della sua filosofia della storia, sia pure circoscritta alla propria epoca. La “disgregazione dei valori” vi è raffigurata in personaggi vividi e altamente poetici».

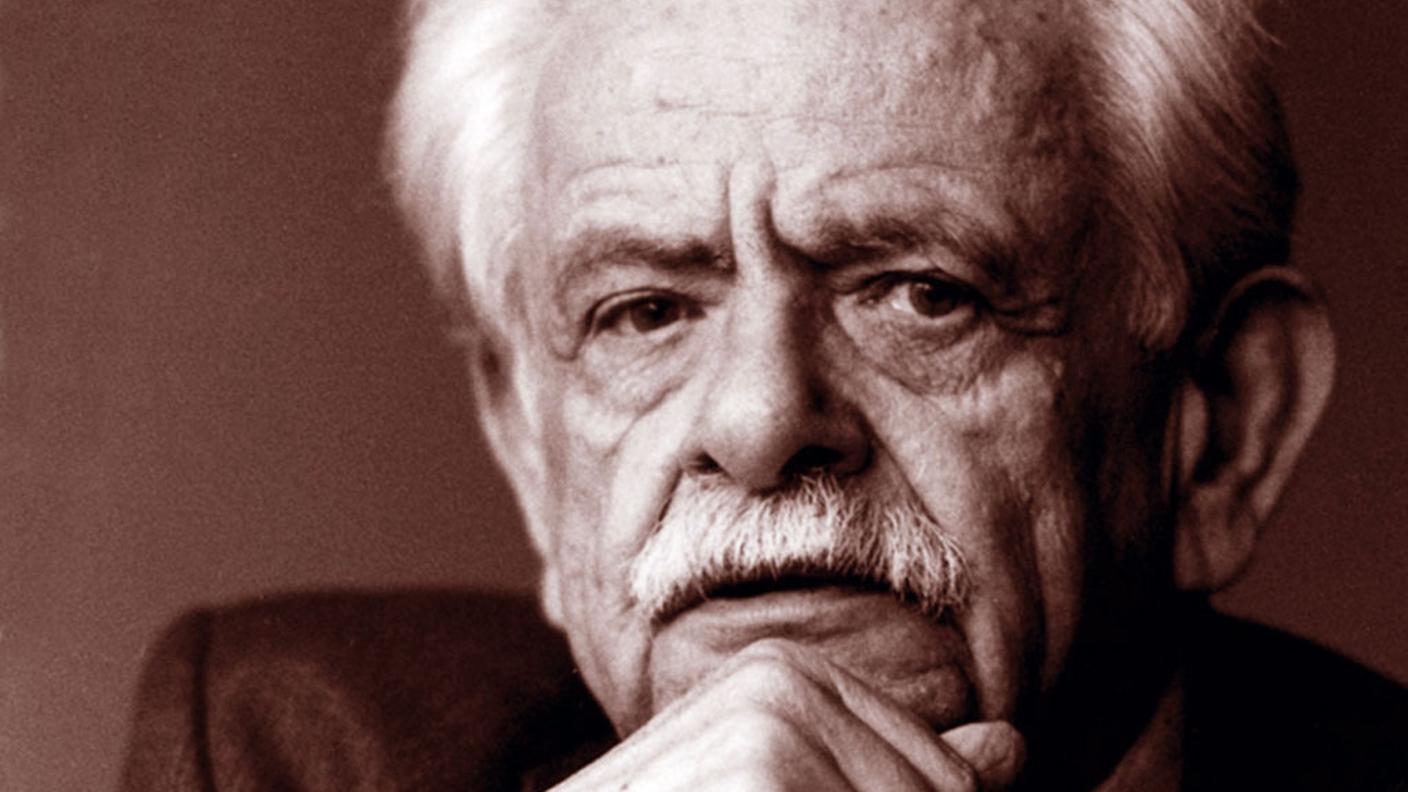

Incontri - Elias Canetti a Lugano (1969)

RSI Notrehistoire 16.12.1981, 15:50

E’ precisamente questo il motivo per cui tutti i libri che Canetti ha dato alle stampe nel corso della sua lunga vita sono importanti e in ultima analisi fondamentali e irrinunciabili, perché hanno dato una “visione del tempo” e hanno contribuito a profilare in maniera davvero indelebile il ritratto dell’essere umano nel corso del cosiddetto “secolo breve”. Il catalogo dei concetti è molto ampio: l’io diviso, l’anarchia degli atomi, l’ambiguo rapporto tra la massa e il potere, l’auto da fé intesa come “Blendung”, “accecamento”, e cioè come incapacità di cogliere e decifrare i fenomeni del mondo, la fascinazione ma anche il pericolo e il possibile uso strumentale della parola scritta.

E poi - e in misura non minore - lo iato che separa la realtà dalla sua rappresentazione, l’attrazione del libro come strumento espressivo e di conoscenza ma anche il suo potere anestetizzante e claustrofobico, non da ultimo il senso del racconto autobiografico come unico modo possibile per arginare il caos e ricondurre gli infiniti eventi e accadimenti di una vita all’interno di un alveo, che li renda quantomeno degni di essere comunicati agli altri. Sono tutti concetti che fanno parte del vocabolario del Novecento e sono più che mai utili per trovare un ancorché minimo orientamento nell’opacità di un presente sempre più indecifrabile.

Il medesimo discorso vale per i libri di aforismi e annotazioni pubblicati postumi nei quasi trent’anni che ci separano ormai dalla sua morte: tutti importanti, tutti fondamentali per penetrare più a fondo nel ricchissimo e talora abissale universo umano e poetico del grande scrittore di lingua tedesca, bulgaro di nascita, mitteleuropeo per “esprit”, cosmopolita per vocazione e zurighese per scelta. Nato nel 1905 a Ruse in Bulgaria, Canetti trascorse infatti nella città sulla Limmat parte dell’infanzia, tra il 1916 e il 1921, e infine gli ultimi anni di vita (in una casa di Klosbachstrasse, nel quartiere di Hottingen).

Lo stesso Canetti, in un brano dell’autobiografia “La lingua salvata”, ha raccontato in questo modo le primissime impressioni di Zurigo nel 1916: «Andammo ad abitare in due stanze ammobiliate al secondo piano al numero 68 di Scheuchzerstrasse, in casa di un’anziana signorina che per vivere faceva l’affittacamere. Aveva una faccia grande e ossuta e si chiamava Helene Vogler. Le piaceva dire il suo nome, e spesso ripeteva a noi bambini come si chiamava anche quando ormai lo sapevamo a memoria. E ogni volta aggiungeva di essere di buona famiglia: suo padre era stato direttore d’orchestra».

Ma Zurigo, in quegli anni, fu soprattutto una città di scoperte letterarie. La prima grande scoperta è quella di Gottfried Keller: l’autore di “Enrico il Verde”, delle “Novelle zurighesi” e de “La gente di Seldwyla” appare al giovane Elias come l’essenza stessa della letteratura. Sempre ne “La lingua salvata”, Canetti ha raccontato in questi termini l’incontro con l’opera e la memoria di Keller a Zurigo: «Nel giugno 1919 si tennero le celebrazioni per il centenario di Gottfried Keller. Non avevo mai sentito nulla di Gottfried Keller: tutto quello che sapevo era che si trattava di un poeta zurighese nato cent’anni addietro. Credevo di sapere che cos’è un vero poeta ed ero sicuro che se di uno non sapevo niente, costui non poteva certo esserlo. Non immaginavo ancora neppure lontanamente con quale delizia avrei letto un giorno “Enrico il Verde”. Se avessi la fortuna di essere ancora in vita nel 2019 e mi fosse concesso l’onore di tenere un discorso per la celebrazione del bicentenario di Gottfried Keller, troverei per lui ben altri elogi, tali da vincere perfino la boria ignorante di un ragazzo quattordicenne». Dal realismo di Keller, in particolare, Canetti ha ricavato il senso del finito e dell’immanenza della vita, una visione sobria e disincantata dell’uomo privato dell’immortalità.

La seconda scoperta letteraria del giovane Elias a Zurigo è costituita dall’altro grande classico dell’Ottocento, Jeremias Gotthelf. Canetti si avvicina a Gotthelf nella maniera più immediata (e più giusta, si vorrebbe aggiungere), non per il tramite dei grandi romanzi come “Uli il servo” e “Uli il fittavolo”, che gli avrebbero fornito un’immagine parziale, edulcorata e non del tutto rispondente al vero, ma per il tramite di uno dei racconti più terribili e sconvolgenti dell’intera storia della letteratura, “Il ragno nero”, una variazione in chiave rurale del vecchio tema del patto col diavolo e nello stesso tempo una vera e propria discesa negli inferi di un male assoluto e senza redenzione, una catabasi verso il nulla. Perché il ragno nero, molto semplicemente, è la morte, il tempo che passa, le cose che si perdono.

Per il giovane Canetti, “Il ragno nero” di Gotthelf è un autentico incubo, ma anche un momento fondante dell’esistenza. E’ sempre Canetti a raccontarlo in un altro bellissimo brano de “La lingua salvata”: «Lessi “Il ragno nero” e me ne sentii perseguitato: era come se fosse penetrato nel mio proprio viso. Lo vedevo nei posti più impensabili, una volta mi parve di scorgerlo sul cavalcavia della strada ferrata. Mi precipitai sul treno e vidi che il ragno nero aveva preso posto proprio di fronte a me, accanto a una vecchietta che non se n’era accorta. “E’ cieca, devo avvertirla”, pensai, ma poi non feci nulla. Quando a Stadelhofen mi alzai per scendere, il ragno se n’era andato e la vecchia era sola. Avevo fatto bene a non avvertirla: sarebbe morta di spavento».

E’ anche dalla lontana lettura de “Il ragno nero” -una lettura continuamente ripresa e meditata- che è poi nato il “libro dei libri” di Canetti, una specie di “Urbuch” goethiano o idea platonica, se così si può dire, perché è il libro al quale Canetti ha lavorato incessantemente tutta la vita senza portarlo a termine. Il motivo, degno di un racconto di Borges, è quasi banale: perché non era materialmente possibile portarlo a termine. Un libro che tra l’altro, e nemmeno troppo paradossalmente, per quanto si intitoli “Gegen den Tod”, “Contro la morte”, non poteva che uscire postumo, perché il suo rivolgersi contro la morte e l’annientamento assume una valenza e un significato proprio nella sua connotazione postuma, come se Canetti parlasse dalla morte contro la morte. Oltre all’edizione originale in lingua tedesca, curata dal germanista svizzero Peter von Matt, amico di lunga data di Canetti e curatore del suo lascito letterario, il libro è disponibile anche in versione italiana nel catalogo di Adelphi.

Si è variamente (e inutilmente) favoleggiato, anche sulla base di molti suoi scritti pubblicati in vita (in particolare le celeberrime raccolte di aforismi), di un Canetti che non credeva alla morte e la negava. Si potrebbe quindi pensare di trovarne una conferma definitiva in questo libro. Ma non è così, perché la massa di appunti che Canetti ha raccolto in vita senza mai ordinarli e pubblicarli, e che formano appunto “Il libro contro la morte”, non si rivolgono contro la morte quale ineludibile dato biologico, ma piuttosto contro il “morire” e più ancora il “dover morire” quale cifra più autentica della condizione umana.

La differenza è sostanziale, perché opporsi alla morte quale dato biologico è impossibile, mentre è possibile opporsi -o quantomeno tentare di opporsi- a quella morte in vita che si traduce nell’accettazione acritica dell’esistente, nello stillicidio delle ore e dei giorni che non vanno da nessuna parte, nella violenza del potere (il tema per eccellenza di Canetti) che afferma sé stesso metabolizzando ogni diversità e ogni dissenso, oppure nell’animale-uomo che, contrariamente alla sincera quanto ingenua utopia di Brecht, non sarà mai “amico all’uomo” e anzi uccide e ama la guerra. Ma non solo: è possibile opporre resistenza all’infinito perdersi e svanire delle cose, quindi è possibile anche il tentativo di salvare i morti in virtù del ricordo operato dalla reinvenzione letteraria (il “verde sentiero dei ricordi” evocato da Keller). Scrive Canetti, con un’icasticità degna dei suoi migliori aforismi: «Noi viviamo davvero dei morti. Non oso pensare che cosa saremmo senza di loro». E qui il pensiero non può che andare al grande corteo carnevalesco dei vivi e dei morti, immaginato una volta ancora da Keller in alcuni memorabili capitoli di “Enrico il Verde”.

Noi viviamo dei morti: è questa la consapevolezza che sostanzia tutto il libro. Canetti la esprime in maniera estremamente lucida nell’appunto di apertura, che si intitola non a caso “Cimiteri di stelle” e nella sua pregnanza e concisione sembra quasi una raggelante annotazione di cronaca: «Tutto comincia con la conta dei morti. Alla propria morte, ciascuno dovrebbe diventare unico come Dio. Un morto e un altro morto non sono due morti. Più agevole sarebbe la conta dei vivi, e quanto funeste sono già simili addizioni. Intere città e intere contrade possono essere in lutto, come se tutti i loro uomini fossero caduti, tutti i figli e tutti i padri. Ma finché a cadere saranno 11.370, costoro cercheranno in eterno di arrivare alla cifra tonda del milione».

Si tratta del vecchio tema proustiano dello svanire da cui nascono i racconti, che Canetti riesce a declinare con un distacco e un disincanto non privi di controllato cinismo, ma anche con quella duttile pietas di matrice mitteleuropea che gli permette di gettare lo scandaglio con la massima naturalezza in profondità davvero inesplorate. E’ quindi un’originalissima antropologia della morte, possibile proprio nella sua impossibilità, a profilarsi con sempre maggiore evidenza nelle pagine di questo libro. Canetti la compendia in quello che a suo modo di vedere dovrebbe essere il primo vero comandamento: «Non morire». Eppure, nello stesso tempo, non manca di chiedersi: «È ancora il mio libro per antonomasia? Riuscirò finalmente a scriverlo tutto d’un fiato?».

L’autore si pone una simile domanda nella certezza che soltanto i posteri potranno intraprendere quel compito ordinatore che gli è fatalmente precluso. A lui, invece, che ha combattuto una vita intera contro la morte, rimane una sola scelta, che paradossalmente -ma in fondo nemmeno troppo- ricorda da vicino il goethiano “Weg von den Gräbern!”, “Via dalle tombe!”: «Finiscilo, finiscilo una buona volta questo libro tremendo, doloroso, lento, eternamente annunciato, eternamente fallito, e poi: via da tutti, via, via sul serio, non dovrai conoscere più nessuno di quelli che hai conosciuto, nemmeno te stesso, nessuno, e se non c’è alternativa: muori».

Zurigo città letteraria

Blu come un'arancia 11.10.2016, 20:20

Contenuto audio