È solo una rivista, certo. Però, sessant’anni.

Ce ne sono poche, di così longeve, nell’editoria italiana. Di fumetti, poi. L’epoca delle riviste a fumetti in Italia (chi c’era, se glielo chiedi oggi, ti dice che ai tempi ne nasceva una alla settimana) è durata dai primi Settanta ai primi Novanta, linus è arrivata prima e – al contrario di tutte le altre – non se n’è andata.

Per me, poi, è particolarmente difficile considerarla solo una rivista. Mia mamma ci lavora da prima che io nascessi, oggi sono ultraquarantenne. Prima redattrice, poi a lungo direttrice di quel giornale, cosicché linus lo vedevo quotidianamente in casa, anche in forma di bozze, prove di stampa, disegni, tutto quel che arrivava dagli uffici delle diverse case editrici che lo hanno pubblicato nel corso del tempo. Come se non bastasse, anche mia zia ne è stata direttrice, tra i primi Ottanta e la metà dei Novanta, periodo in cui intorno a linus orbitavano altre riviste sorelle: Alter, Corto Maltese. Anche quelle, manco a dirlo, pubblicavano fumetti meravigliosi.

Solo riviste, ma. Sono state la pietra angolare su cui si è inevitabilmente fondata la mia cultura, una vita. Quindi spero mi perdonerete se in queste poche righe parlerò soprattutto di particolari, e di cose che piacciono a me.

linus, aprile 1965

Per sapere cos’è stata, cos’è linus, ci sono molti modi, tanti altri scritti.

Racconti della Milano dei Sessanta in cui Giovanni Gandini fondò la rivista, insieme alla moglie Anna Maria e al gruppo di amici che orbitava intorno alla libreria Milano Libri, aperta proprio di fianco alla Scala solo un paio d’anni prima (oggi quella ha chiuso, purtroppo). Gandini che viveva in un mondo di carta, giochi di parole, oggetti strani, collezioni. E aveva la testa sempre avanti, rispetto ai tempi che correvano. Tanto che l’idea di linus, nei Sessanta poteva apparire semplicemente incomprensibile. Si dice che quando Gandini andava in giro con la bozza sotto il braccio, cercando distributori per quella nuova rivista, uno gli disse: «Bello. Perché non ti metti insieme a Cucciolo e Tiramolla?». Lui neanche sapeva chi fossero, Cucciolo e Tiramolla. Linus lo voleva fatto di fumetti, sì, ma solo apparentemente simili a quegli eroi (pure meravigliosi, beninteso) dei bambini degli anni Cinquanta.

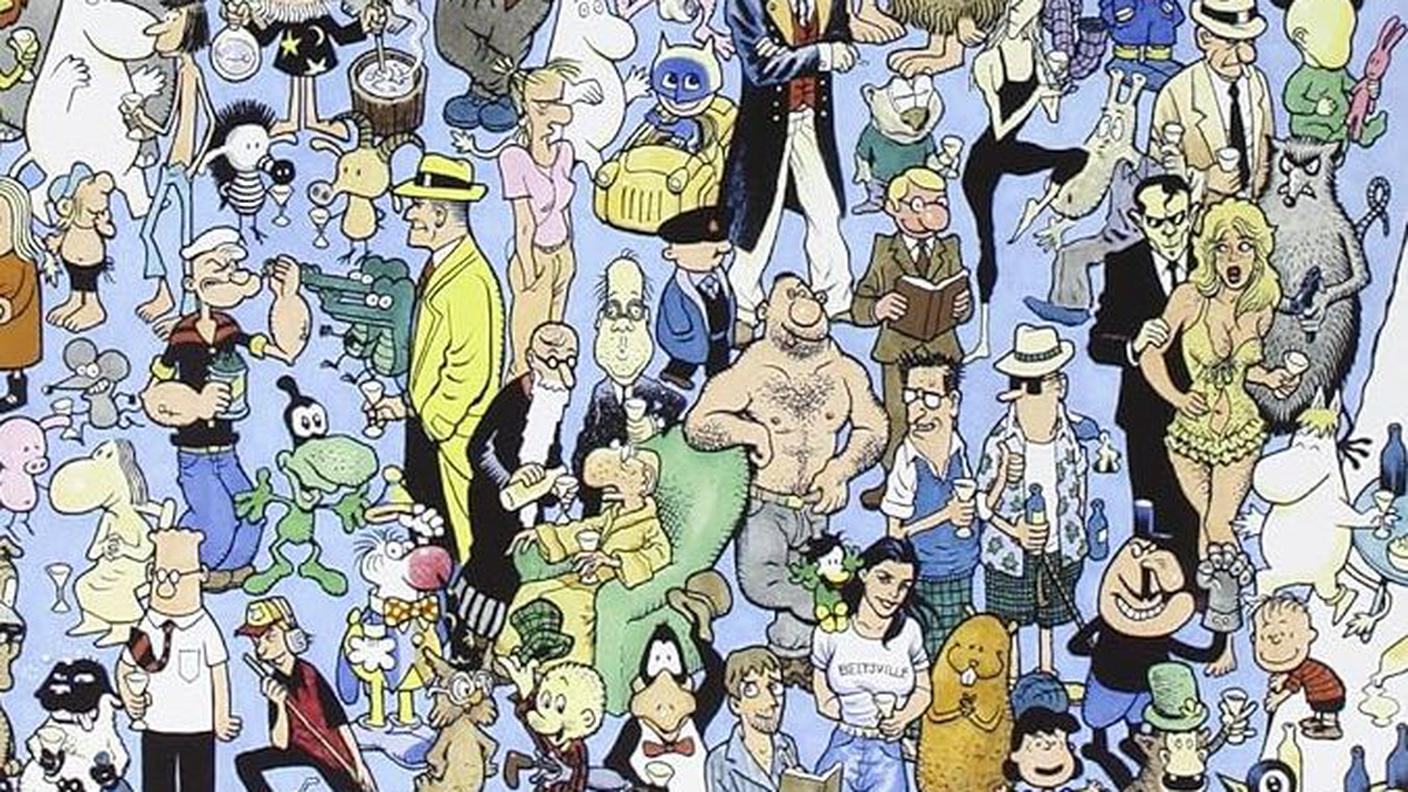

Racconti dei tanti che sono arrivati sulle pagine di linus nei decenni successivi, talenti capaci di segnare, in modi diversi, epoche intere di fumetto italiano, da Guido Crepax a Andrea Pazienza, fino a Igort, che non a caso dal 2018 ha preso in mano la direzione del giornale. E poi ancora, di tutta la parte non-a-fumetti che il giornale ha ospitato e continua ad ospitare: tanta cultura, spesso e volentieri tanta politica. Umberto Eco, Elio Vittorini, Oreste del Buono. Ma queste cose, dicevo, ci sono tanti altri scritti che le raccontano. Raccontano degli anni in cui linus vendeva (ben) più di centomila copie al mese, anni in cui averlo in tasca era una dichiarazione di appartenenza. Della rivoluzione estetica e grafica partita da quella testata così lineare, con il nome in minuscolo, il font diverso da quello usato all’interno (e se lo state pensando, sì: Helvetica, molto prima che fosse cool).

Tutte cose importanti, da eternare sulle pagine dei libri di storia (cioè, su Wikipedia), per tutti. Per me, però, il punto è che linus mi ha fatto leggere i fumetti a sei anni, e ha continuato a farlo anche quando ho raggiunto l’età in cui molti smettono (mi dispiace per loro). Prima mi ha fatto amare i Peanuts, Calvin & Hobbes e Gary Larson, poi mi ha raccontato che esisteva anche tantissimo fumetto altro, e che non era roba da confinare nel recinto dell’infanzia e dell’adolescenza, né prima, né dopo.

Qualche esempio.

Rileggendo un linus del 1967, scopro Jules Feiffer, un faro della satira americana, che racconta: «Noi tutti facciamo un lavoro che solo in superficie riflette il mondo in cui viviamo, e nel migliore dei casi serve soltanto a fare il solletico. La nostra satira, anziché indicare ciò che è la nostra società, rinforza il mito di ciò che la società stessa crede di essere. Soltanto quando si verifica una scossa molto al di là delle nostre normali previsioni, solo allora appare evidente che tutti i nostri scherzi sono fuori fase». Pensare all’amarezza di un grande maestro della satira, che arrivava in un periodo considerato d’oro per il settore, suscita inevitabilmente molte domande sulla nostra epoca, in cui la satira d’autore è quasi morta, in compenso i meme sono al centro di cambiamenti storici. E le scosse culturali, sociali, geopolitiche “oltre le previsioni”, quelle sono roba di tutti i giorni.

Leggendo un linus del 1993, incontro la presentazione di Il rotolo che infeuda gli spiriti di Cai Zhizhong, fumetto taiwanese – cito – «permeato di satira della realtà contemporanea di Taiwan, che non dovrebbe risultare oscura al lettore occidentale, perché affronta problemi come l’inquinamento, l’invasione culturale americana, la crisi degli alloggi, la corruzione e tanti altri che suonano familiari anche a noi che viviamo dall’altra parte del mondo». Non so se fosse il primo fumetto cinese mai presentato nel mondo italofono, ma senza dubbio era l’anticipazione di un movimento che si è concretizzato negli anni successivi, con i mahnua pubblicati in italiano, e i molti autori di origine cinese che hanno ibridato la loro tradizione con quella anglosassone. Per non parlare di quei temi, che, beh, sembrano piuttosto attuali anche nel 2025.

E poi ancora: Oreste del Buono che descrive la bellezza di Claire Bretécher (maschilista!); Marisa Rusconi che analizza la superiorità muliebre messa in pagina dalle amazzoni di Li’l Abner, storico fumetto americano del genio Al Capp (femminista!); una storia del settimanale satirico brasiliano O Pasquim, fieramente schierato contro la dittatura militare (resistenza!); Enzo Baldoni che racconta fette di storia americana per cercare di spiegare la saga di Doonesbury (oggi l’America è semplicemente inspiegabile, con buona pace di chi ci prova); Lietta Tornabuoni che va a incontrare Charles M. Schulz in California… Potrei andare avanti per altre 15.000 parole, ma il senso è: linus mi ha insegnato, ha insegnato a molti lettori, che la cultura è l’unica lente attraverso la quale possiamo sperare di leggere il mondo, o almeno provarci. E una terapia utile a renderlo più sopportabile. L’ha fatto partendo dal fumetto, ma sempre trattandolo come porta d’ingresso privilegiata verso tutte le altre forme d’arte e narrazione, utili a raccontare la realtà, oppure a sfuggirle.

linus, aprile 2025

Infatti, nel 2025, le copertine di linus sono dedicate a protagonisti della cultura contemporanea, vivi o defunti – ma anche nel secondo caso, ben presenti: Elvis Presley, Oliviero Toscani, Paolo Villaggio, Luca Guadagnino. Dentro, oltre alle strisce, molte pagine sono dedicate a racconti brevi a fumetti, o estratti di graphic novel, segno dei tempi. Le prime sei pagine, però, sono sempre di Charles Schulz e dei suoi Peanuts. Credo che tutti quanti le leggano per prime: le so quasi a memoria, eppure non resisto. Ogni volta, quella lettura mi conferma che si tratta di un’opera senza tempo. Sull’ultimo, numero, lo fa una strip del 1958.

Charlie Brown osserva Linus (stranamente, per una volta, senza la sua coperta di sicurezza) che sfreccia davanti a lui correndo, le dita protese in avanti a formare una pistola immaginaria, mentre grida: «Bang, bang!». Cosa succede? Chiede Charlie Brown: «Guardie e ladri?» «No!». «Cowboy e indiani?» «No!». Alla fine, Linus svela il mistero: «Liberal e conservatori!». Ecco.