L’identità non è mai un’acquisizione pacifica e scontata, come ricordava giustamente Max Frisch con la celebre e tutt’altro che banale domanda “Chi sono io?”. Forse è più facile definirsi per sottrazione che non per addizione, nel senso che è più agevole -e in ultima analisi sincero, onesto e realistico- dire ciò che non si è o perfino ciò che non si vuole essere.

Oltre alla negazione e alla sottrazione, c’è tuttavia un modo indiretto e obliquo per definirsi, soprattutto in ambito artistico. E’ il modo scelto da Federigo Tozzi, che per circoscrivere quelli che egli stesso aveva definito “i misteriosi atti nostri”, derivandone una ben precisa poetica e un’originalissima quanto straniante concezione della realtà, ha fatto ricorso a due concittadini tanto illustri quanto lontani nel tempo e tutto sommato “insospettabili”: Santa Caterina e San Bernardino da Siena.

Nella prefazione alla sua antologia delle “Cose più belle di Santa Caterina”, Tozzi ha infatti scritto che nello stile epistolare di Santa Caterina c’è qualcosa di liberatorio, fatto di trasporti affettivi e immaginativi che permettono di «sbarazzarsi di tutto ciò che ci impedisce di arrivare al nostro io più profondo». Le considerazioni sulla prosa di San Bernardino sono ancora più rivelatrici, perché esprimono con estrema chiarezza non solo la concezione della realtà, ma anche -e conseguentemente- la particolarissima cifra stilistica di Tozzi, caratterizzata dal prevalente uso della paratassi e dalla cosiddetta tecnica della “distrazione”, con reiterati cambi di soggetto e l’abbandono della trama intesa quale principio ordinatore della narrazione: «La sua prosa dovrebbe essere studiata proprio da noi moderni, che cerchiamo nell’espressione e nello stile la liberazione dalle nostre sensazioni e dai nostri stati d’animo. San Bernardino è in grado di insegnarci come si possa scrivere senza velature e aggiunte di falsificazioni letterarie, abituandoci a dar vita anche alle cose che sembrano meno suscettibili di essere scritte. Vi è in noi sempre un mondo che sembra destinato al silenzio. Ed è forse il migliore e il più significativo».

Si racconta, quindi, perché è impossibile spiegare, perché i “misteriosi atti nostri” si situano in una dimensione -il “profondissimo pozzo dell’anima”- che può essere accostata soltanto muovendosi sul terreno dell’indeterminatezza, con un genere di narrazione che procede per strappi e fratture ritmiche, oppure come un costante sottotono a cadenza lenta. Solo in questo modo, in virtù di una percezione della vita come esilio e continua “esposizione” alle “parvenze all’esterno” (un concetto, quest’ultimo, che Tozzi deriva da Leonardo da Vinci), è possibile la “visione interna”, “con gli occhi chiusi”, l’unica in grado di produrre un’autentica sensazione della realtà e l’approccio alla realtà stessa come una dimora alla quale si appartiene o si dovrebbe appartenere, non come un orizzonte dove tutto è interpretato e addomesticato, prevedibile come la trama di un romanzo o un copione già scritto.

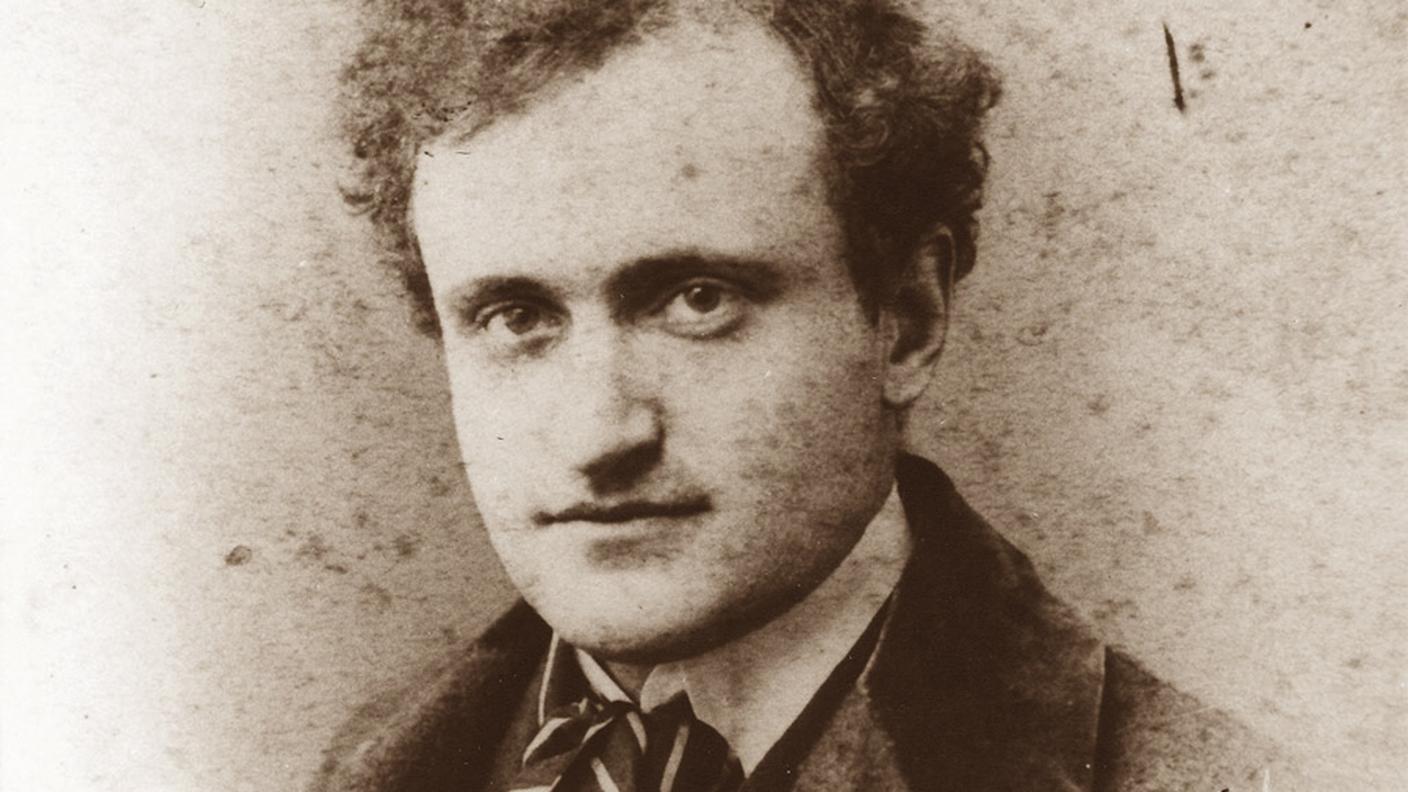

Considerato all’interno di questa prospettiva, Federigo Tozzi (nato a Siena nel 1883 e morto a Roma a soli 37 anni, nel 1920, a seguito delle complicanze polmonari dell’influenza spagnola) è stato uno dei più grandi innovatori della letteratura italiana, non solo perché l’ha concretamente “traghettata”, per così dire, dall’Ottocento al Novecento, dal “grande stile” del naturalismo/verismo al romanzo o racconto psicologico, ma anche perché ha inaugurato una nuova idea di scrittura. Però ci sono voluti interi decenni per capirlo, perché Tozzi ha attraversato quasi metà del Novecento come un perfetto sconosciuto. Ancora oggi, nonostante i giudizi entusiastici di scrittori come il conterraneo Carlo Cassola e in tempi più recenti Gianni Celati, e malgrado la critica più avvertita -principalmente per merito di Debenedetti, Cecchi, Baldacci e Luperini- lo abbia riscoperto e rivalutato, rimane un autore poco letto e scarsamente frequentato.

Le sue opere, non senza valide ragioni, sono state paragonate ai racconti di Joyce (in particolare “I morti”, l’epilogo di “Gente di Dublino”) e Kafka, ma il paragone più appropriato è forse quello con un grandissimo scrittore svizzero, Robert Walser, col quale Tozzi condivide la percezione del mondo come continuo incantamento ma anche come abisso e precipizio, nonché la tendenza «a dar vita alle cose che sembrano meno suscettibili di essere scritte» e possono essere viste in una sola maniera: con gli occhi chiusi, “dal di dentro del mondo”, dove “la parola è la cosa stessa, non più detta, ma viva» (la definizione, bellissima, è di Luigi Pirandello ed è contenuta in una celebre recensione del capolavoro di Tozzi, il romanzo “Con gli occhi chiusi”, terminato nel 1913 ma apparso nel 1919). Tozzi, da parte sua, ha espresso questa poetica in un passo del saggio “Come leggo io”, sempre del 1919, la cui paternità si potrebbe tranquillamente attribuire anche al Walser de “La passeggiata” e dei piccoli pezzi in prosa: «Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è ugualmente interessante, se non di più, anche l’intuizione e quindi il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe essere quello, per esempio, di un uomo che a un certo punto della sua strada si sofferma per raccogliere un sasso che vede, e poi prosegue la sua passeggiata. Tutto consiste nel come è vista l’umanità e la natura, il resto è trascurabile».

Federigo Tozzi, "da Bestie"

Colpo di poesia 01.10.2021, 20:00

Contenuto audio

Esattamente come in Walser, ad eccezione dei romanzi “Tre croci” (1920) e “Il podere” (uscito postumo nel 1921), i suoi unici scritti che pagano un veniale dazio al naturalismo, in Tozzi tutto il materiale narrativo è strettamente autobiografico, ma è rimodellato in maniera tale da assumere le connotazioni della visione, si vorrebbe quasi dire della “fantasticazione”. Lo si nota nelle oltre cento novelle, nei “Ricordi di un impiegato” (1920), basati su una breve esperienza lavorativa alla stazione ferroviaria di Pontedera, e ancora nelle sessantotto brevi prose di “Bestie” (1917), la cui unica clausola poetica è costituita dalla presenza di un animale e dalla lontananza dalle finzioni umane. Si tratta con ogni evidenza del punto di massima contiguità tra Tozzi e Walser, soprattutto nel discorso iniziale all’allodola («Lasciamola qui, questa gente che metterebbe me al manicomio e te dentro una gabbia!») e nel brevissimo apologo conclusivo, quando l’io narrante affida all’allodola la propria anima.

E infine, non solo per il titolo, lo si nota in quel libro-meraviglia che rimane “Con gli occhi chiusi”, dove tutto è una «spalancatura verso l’esterno» (l’espressione è di Tozzi), coi vari personaggi -l’oste e proprietario terriero Domenico Rosi, dispotico e autoritario, la moglie Anna, psicologicamente instabile, i salariati del podere, il riottoso figlio Pietro e soprattutto la ragazza Ghisola («radicalmente insalvabile», ha osservato Gianni Celati, «perché senza le finzioni di salvezza sui cui si basano tutti i modelli morali approvati»)- che vivono e agiscono come in dormiveglia, in un limbo di svagatezze, dentro un presente illimitato e sospeso. La regista Francesca Archibugi, nel 1994, ne ha tratto un film molto coraggioso, che però si sviluppa fatalmente lungo una trama e quindi restituisce solo in parte la complessità prospettica e la frammentazione del romanzo.

Un secolo dopo, l’inattuale ma in realtà attualissimo Federigo Tozzi («compagno di strada in un crepuscolo di apocalisse», secondo una felice definizione di Luigi Baldacci) ci parla da una vicinissima ma anche impegnativa lontananza. Perché per capirlo veramente, per viverlo, per entrare nel suo mondo di visioni e indeterminatezza, nelle sue trame che non sono trame, bisogna rinunciare a tutti i pretesti e gli appigli esterni (letterari, culturali e sociali), limitandosi a seguire le tracce che lo stesso Tozzi ha disseminato nei suoi scritti. Sapendo però che quelle tracce, come la vita, non vanno e non portano da nessuna parte: «Se certe persone conoscessero le tracce inestinguibili che hanno lasciato in me, ne sarebbero stupite», dice l’io narrante in un passo dei “Ricordi di un impiegato”. «Quando penso che io sono fatto di tante strisce che corrispondono ad altrettanti giorni, mi domando se esisto io o le cose che ora ho dinanzi agli occhi. E mi domando cosa significa vivere».