Il suo modello e padre letterario Gustave Flaubert, che poi si sarebbe rinchiuso «come un orso» nella “tana” di Croisset, aveva dato seguito all’invito contenuto in un celebre verso del coetaneo Baudelaire -«Al fondo dell’Ignoto per trovare il Nuovo»- e in gioventù aveva viaggiato spesso in paesi vicini e lontani. Prima di fissarla e consegnarla a futura memoria, con malinconica ma anche rabbiosa rassegnazione, nelle grandi opere narrative e nel monumentale progetto dello “Sciocchezzaio”, il giovane e irrequieto Flaubert aveva infatti individuato nel viaggio una possibilità di fuga dalla “bêtise” -la stupidità universale- e dalla mitologia borghese del “progresso”: il viaggio quale ricerca della lontananza, dell’Ignoto, di tutto quanto si oppone a quella limitatezza di prospettive e orizzonti che è da sempre il brodo di coltura della “bêtise”.

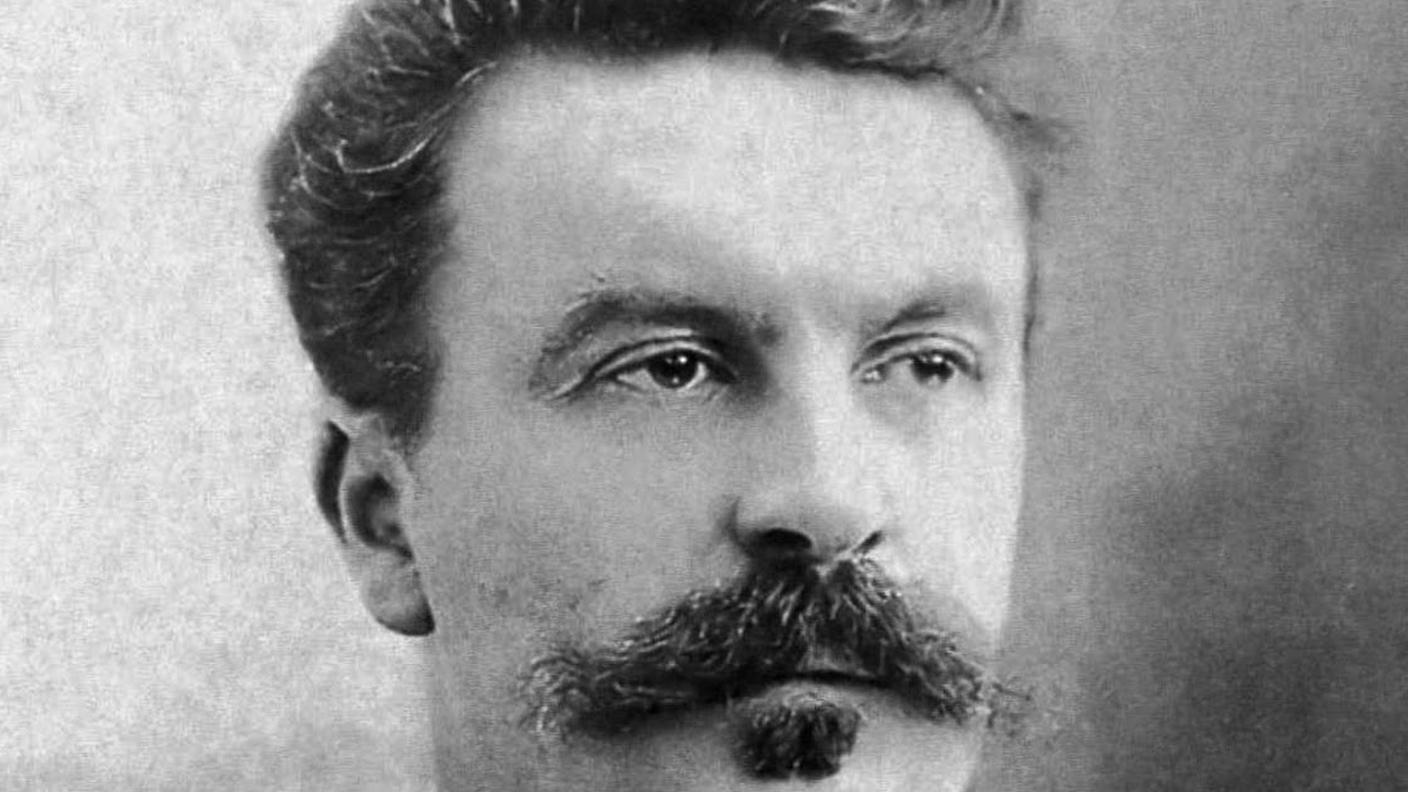

Quanto al “figlioccio” Guy Maupassant, le parole più penetranti sui guasti del progresso e sulla crisi della borghesia sono contenute, oltre che nell’inarrivabile “Bel-Ami”, nelle pagine iniziali del diario di un lungo viaggio compiuto nel Maghreb e in Italia nel 1889, per sfuggire alla “bêtise” che lo stesso Maupassant aveva individuato nell’Esposizione universale di Parigi e nel suo simbolo, l’odiatissima Torre Eiffel. Perché odiatissima? La risposta di Maupassant è molto chiara: «La Torre è stata soltanto il faro di una kermesse internazionale, secondo la frase di rito, il cui ricordo mi ossessionerà come l’incubo, la visione concreta dell’orrendo spettacolo che la folla in atto di divertirsi rappresenta per un uomo stanco. Questa alta e sottile piramide di scale di ferro, scheletro sgraziato e gigantesco che termina nel profilo ridicolo e sottile di una ciminiera di fabbrica».

Esattamente come lo “svedese a Parigi” Strindberg nelle “Notti di sonnambulo ad occhi aperti”, Maupassant individua nell’Esposizione universale e nella Torre Eiffel qualcosa di sostanziale relativamente al “positif du monde” nelle sue varie declinazioni. L’esposizione e la torre, infatti, sono ai suoi occhi la volgare autocelebrazione di un progresso ormai trasformato in ideologia, il pervertimento della scienza in scientismo e della democrazia borghese in democratismo: «Non vi sono più né caste né razze né epidermidi aristocratiche. Ormai non vi sono che persone ricche e persone povere. Nessun’altra classificazione differenzia i ceti della società contemporanea. Si ha l’impressione che il corso dello spirito umano venga arginato tra due muri che non valicherà mai più: l’industria e le vendite». Sembra quasi di percepire l’eco delle parole messe per iscritto non molti anni prima da Flaubert in una lettera a George Sand: «La democrazia ha prodotto un solo risultato di rilievo: ha elevato il proletariato al livello di stupidità raggiunto dalla borghesia». L'arrampicatore sociale Georges Duroy alias Bel-Ami ne costituisce il tipico esempio.

Prevalentemente stanziale in gioventù, dedito a vari tipi di sport più o meno salutari, ma sempre più disgustato dalle eterne e sempre nuove manifestazioni della stupidità umana, Maupassant viaggiò molto negli ultimi anni di vita, pervenendo alle medesime conclusioni di Flaubert. Tra i suoi viaggi si contano due lunghe, pionieristiche e avventurose escursioni in pallone aerostatico, nel 1887 e nel 1888 (soprattutto la seconda, da Parigi alla foce della Schelda in Belgio, nella zona tra Anversa e Bruges), il già ricordato viaggio molto “flaubertiano” nel Maghreb e un lungo soggiorno in Italia, nel 1889, con molte bellissime pagine -poi parzialmente riprese da Carlo Levi in “Le parole sono pietre”- dedicate alla Sicilia e più in particolare al Cimitero dei Cappuccini di Palermo («questa sinistra collezione di trapassati») e al Teatro Greco di Taormina («quegli uomini, quelli di un tempo, avevano un’anima e degli occhi diversi dai nostri, perché nelle loro vene, nel loro sangue, scorreva qualcosa che è scomparso: l’amore e l’ammirazione per il Bello»).

Ma il viaggio maggiormente rivelatore, per quanto meno avventuroso e di gran lunga meno esotico rispetto agli altri, fu il viaggio in Costa Azzurra nella primavera del 1887 a bordo del “Bel-Ami”, lo yacht ribattezzato col nome (e acquistato coi proventi) del suo romanzo più celebre. Perché è soprattutto in quel viaggio che Maupassant ha raccontato se stesso, i propri abissi e i propri presagi di morte. Al culmine della fama e della notorietà, e in una condizione di relativa agiatezza dovuta principalmente all’enorme successo di “Bel-Ami”, il saturnino Maupassant avverte i primi sintomi della malattia -una grave forma di sifilide forse ereditata dal padre, ma più probabilmente contratta nelle case di tolleranza- che nel giro di breve tempo lo porterà alla morte a soli 43 anni, nel 1893.

Per sfuggire al groviglio dei ricordi, ma anche per arginare i fantasmi e le allucinazioni che sembrano aver preso possesso della sua mente (il “Treponema pallidum”, batterio della sifilide, aveva cominciato a intaccare il sistema nervoso centrale), Maupassant abbandona l’odiamata Parigi e cerca rifugio sull’acqua, nel sole del sud, raccontandosi in un cosiddetto diario nautico, intitolato appunto “Sur l’eau”, “Sull’acqua”, che si legge come uno dei suoi tantissimi racconti. Si tratta invece di una confessione, molto sincera e a tratti perfino impietosa, con l’autore che per la prima volta si svela apertamente, senza nascondersi in qualche personaggio di invenzione.

Nella zona di Roquebrune-Cap Martin, ad esempio, ha l’impressione di vedere e percepire la morte dappertutto («Ma essa è ben discreta, velata, piena di garbo e di pudori, insomma ben educata. Non la si vede mai in faccia, benché vi sfiori di continuo. Ma come la si sente, la si fiuta, come si intravede a volte l’orlo della sua veste nera!»), mentre una prolungata calma di vento nella rada di Agay lo getta -quasi per analogia, si vorrebbe dire- in uno stato di profondissima prostrazione: «Percepisco con una sofferenza acutissima la monotonia invariabile dei paesaggi, dei volti e dei pensieri. La mediocrità dell’universo mi sbigottisce e mi rivolta, la piccolezza delle cose mi riempie di disgusto, l’aridità degli esseri umani mi annienta».

Il viaggio prende le mosse da Saint-Tropez e si conclude a Montecarlo, ma il momento fondamentale è costituito dalla sosta a Cannes, dove Maupassant viene a contatto con un “beau monde” ormai decrepito e si rende conto in maniera disperante e definitiva che si può forse fronteggiare la malattia organica, mentre non c’è alcuna possibilità, nemmeno sull’acqua, di sottrarsi all’universale stupidità, la propria e quella altrui: «Colui che volesse conservare l’integrità assoluta del suo pensiero, la fiera indipendenza del suo giudizio, vedere la vita, l’umanità e l’universo da libero osservatore, al di là di ogni pregiudizio, di ogni credenza preconcetta, di ogni timore, dovrebbe assolutamente tenersi lontano da ciò che va sotto il nome di relazioni mondane, perché la stupidità universale è così contagiosa che egli non potrebbe frequentare i suoi simili, vederli e ascoltarli senza essere, suo malgrado, aggredito su tutti i fronti dalle loro convinzioni, dalle loro idee, dalle loro superstizioni e dalla loro morale straordinaria quanto a ipocrisia e vigliaccheria».

“Post equitem sedet atra cura” (“Dietro al cavaliere siede la nera angoscia”), dice un celebre verso di Orazio. Maupassant perviene alle medesime conclusioni di Flaubert: viaggiare non serve a nulla, l’Ignoto (se mai esiste) è banale e inutile, non c’è nessuna lontananza, nessun “altrove”, perché c’è “sempre mondo”, come dirà poi Rilke. Ma nel suo caso, oltre al “mondo”, c’è la voce della “nera angoscia” che lo perseguita per tutto il viaggio e ha molte somiglianze con “L’Horla” dell’omonimo racconto: «La voce dei vaghi rimorsi, dei rimpianti senza rimedio, dei giorni finiti, delle vane gioie, delle morte speranze; la voce di ciò che passa, di ciò che fugge, di ciò che inganna, l’esile vocina che lamenta il fallimento della vita, l’inutilità dello sforzo».

«Ciò che sarà alla ribalta, per forse due o tre secoli, è roba da far vomitare un uomo di gusto; è tempo di sparire», aveva scritto Flaubert all’amico Turgenev nel 1874, sei anni prima di morire. Realista -e quindi pessimista- come il maestro Flaubert, l’allievo Maupassant si spinge perfino oltre, riprende un’invettiva quasi biblica già presente in una sua recensione di “Controcorrente" di Huysmans («Beati coloro che non si accorgono, con immenso disgusto, che nulla cambia, nulla passa e tutto stanca»), derubrica in poche parole le miserevoli vanterie dell’animale-uomo e il suo «orgoglio da insetto» («E’ stato gettato in questo mondo così piccolo unicamente per bere, mangiare, fare figli e canzonette e per uccidere e farsi uccidere per passatempo») e infine, operando una variazione sulle parole pronunciate in punto di morte da Rabelais (“Tirez le rideau, la farce est jouée”)“, si augura che la farsa giunga presto a compimento: «Come mai il pubblico del mondo non ha ancora gridato “Giù il sipario!” Come mai non ha reclamato l’atto seguente con altre creature che non fossero l’uomo?». Una domanda tutt’altro che oziosa, in effetti. Anche se oggi, quasi un secolo e mezzo dopo, si ha l’impressione -o comunque il vago sospetto- che la farsa continui dietro un sipario già calato da un pezzo.