L’infinita compagine dei detrattori di Henry Miller annovera soprattutto i cosiddetti “distinguitori”, coloro i quali, da Charles Bukowski a Pietro Citati, non potendolo o sapendolo amare “in toto”, devono giocoforza distinguere tra il Miller “letterato” e il Miller “santone”. Come se tra i due piani fosse lontanamente legittimo siglare una distinzione.

Ecco, a tutti coloro che approvano Miller purché puntellando il proprio consenso di un alito di “disapprovazione” o “distinguo” io dico: «Occupatevi di Parnaso, lasciate la sporcizia a chi non la obbliga al decoro e curatevi di perseguire la perfezione. Ma soprattutto lasciate che dell’arte sia adepto chi la sa imperfetta, voi arroccatevi nei confessionali del bello stile».

Si dirà: e perché mai? Perché non poter dividere il loglio, di quella prosa sontuosa e magnificente che fu l’opera di Miller, dall’aglio asprigno del suo profetismo, del suo fanatismo, dei suoi eccessi, dei suoi eroici e patetici sconfinamenti? Ebbene, è molto semplice: perché Miller non è un autore ideologico né tantomeno un autore di genere. Perché Miller è Miller solo se si ammette alle fondamenta della sua opera l’indissolubile cointeressenza tra passione esistenziale e dedizione al disordine. Fuori da questo quintessenziale accordo è inutile parlare di lui: si finisce per farne un autore di capolavori emendabili e non, come in definitiva è, un capolavoro vivente.

Vizietto, d’altronde, con cui ebbe a confrontarsi già da vivo, quando metà del suo lettorato lo elesse a profeta e l’altra metà a cultore dell’approssimazione. Secondo le parole di George Orwell, addirittura, a “un Withman tra i cadaveri”.

Come se a Miller, caro Orwell, si potesse prestare una qualche cruciale importanza solo individuando la qualità intrinseca, cioè il valore consequenziale, del suo pensiero. Quando, molto più profondamente, egli fu l’espressione definitiva di che cosa abbia da intendersi per “passione del pensiero”, cioè quando, molto più emblematicamente, egli incarnò, non tanto una filosofia bensì la “vitalizzazione” individualistica, diremmo addirittura la “passionalizzazione”, di qualsiasi filosofia.

Non penso soltanto ai suoi Tropici, naturalmente, né alla trilogia Plexus, Nexus, Sexus, con cui a detta di chi scrive portò a compimento la perfetta concordanza tra speculazione e vita, il perfetto accordo tra letteratura come “divina mimesis esistenziale” e letteratura come “divina mimesis intellettuale e sapienziale”. Penso anche a opere ritenute a loro modo minori, come Paradiso perduto o Incubo ad aria condizionata, o come I giorni di Clichy o Il colosso di Marussi. Di nessuno dei lavori milleriani – opere gregarie comprese – si potrà mai dire che sono concepiti per esternare o elaborare altre “tematiche” che non siano la vita medesima: il suo fondamentale significato mostrandosi non già in questa o quella “tematica” ma nell’esaltazione, nella celebrazione monumentale, della sua inseità, della sua essenzialità.

Certo, Miller si è misurato con l’antiborghesismo, l’antimodernismo, l’antiamericanismo, il culto del “selvaggio metropolitano”, la precarietà, la fame, l’erotismo e il sesso, le passioni letterarie (le cui vastità furono espresse nell’irrinunciabile I libri della mia vita). Ma nessuno di questi temi o “contenuti” sarebbe mai milleriano se non travalicasse se stesso per stagliarsi nel prodigioso universo della sua spiritualità, nella quale soltanto prende interamente corpo.

E che cos’è, infine, in sintesi, la spiritualità di Henry Miller? È appunto l’incontro alchemico, irriducibile a questa o quella idea filosofica, a questo o quel sistema di pensiero, tra la vita come ricchezza inesauribile e la ricchezza del pensiero come inesauribile abbraccio della vita.

Si cerchi dunque pure, invano (moralmente parlando), in Miller la contraddizione: sarà lui il primo a servirvela su un piatto d’argento. Ovunque la sua opera bramisce, strepita, si esalta, sussulta, muore e rinasce dalle proprie ceneri, là sarà una massima che nessun “distinguitore” o “catalogatore” potrà mai smentire: che “sopra ogni peculiarità della vita è l’amore che la osserva”.

E Miller, la vita, ben si guardò dall’osservarla per il tramite di questo o quel categorismo. Ogni suo frammento entrò nella sua prosa con la veemenza di un precipitato del sacro, cioè dell’amore che investe le cose. E dove è il sacro – lo sanno bene i Greci, che nel Cristianesimo istituzionalizzato hanno ravvisato l’assassinio del Sacro – là è inesorabilmente la passione panistica per il Tutto, poco importa se riconducibile o meno a un Sistema, a un Canone o a una Filosofia.

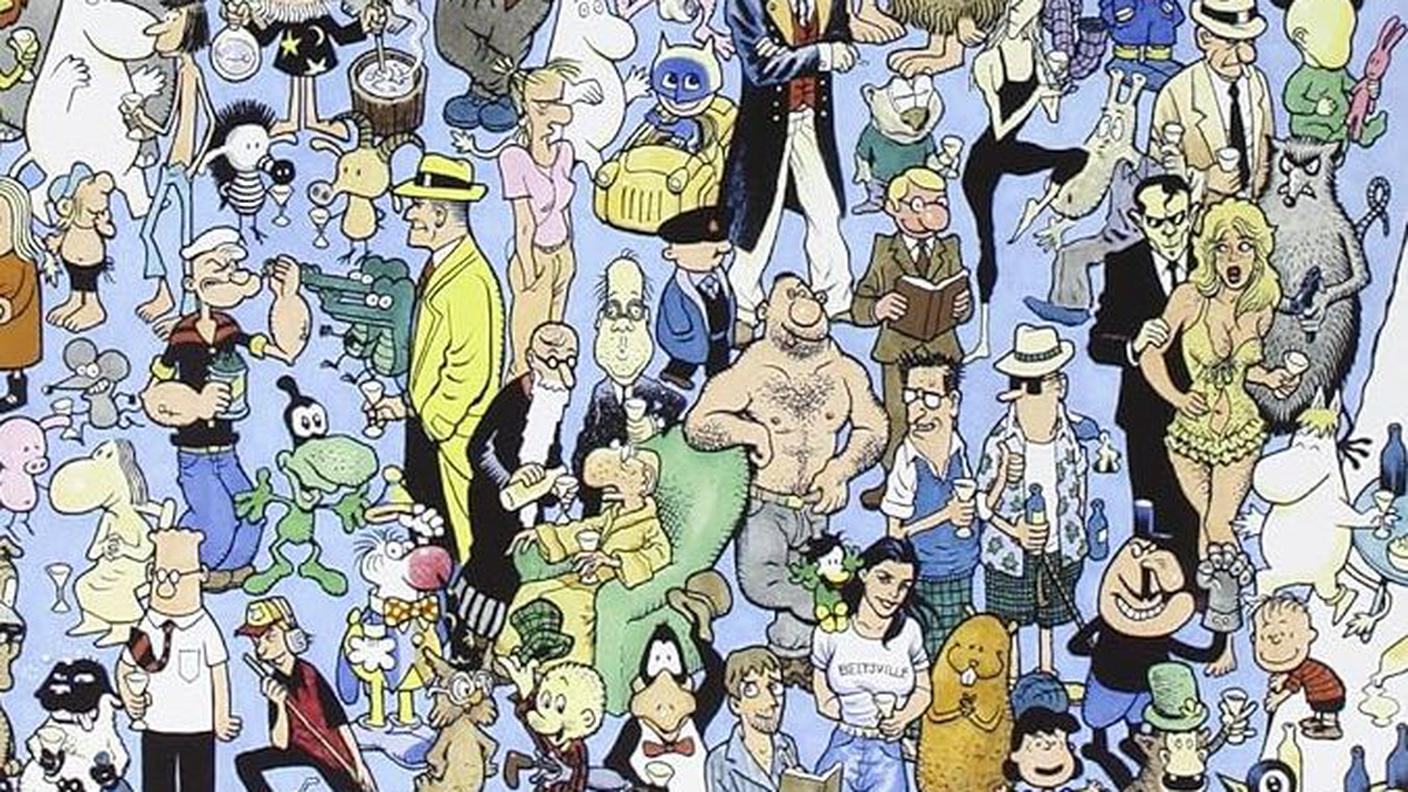

Miller è un gigante dell’indifferenziato. Prendere o lasciare. Con buona pace di Citati, Bukowski e Orwell, non ci ha spiegato il pensiero attraverso la vita, né la vita attraverso il pensiero, ma semmai invitati a riconoscere che nella loro perpetua danza di abbracci, nel loro perpetuo carnevale di accordi e disaccordi, di armonie e contraddizioni, è il suo seme imprescindibile: l’amore e lo sguardo spirituale, non meno che fisico e carnale, che ci restituisce il senso, il dovere, il motivo del nostro soggiornare su questa terra.

Lode dunque a chi ha letto Miller per capire e amare di più l’esistenza e non Miller stesso. Disdoro, viceversa, a chi ancora si ostina a volerlo uno dei tanti, dei troppi scrittori “a tema” che costellano le lettere del Moderno.

Henry Miller (1./5)

Blu come un'arancia 02.09.2013, 04:00

Contenuto audio