Un lettore di spicco come Stefan Zweig lo aveva addirittura definito il “Werther” della sua generazione, intendendo la generazione dei nati intorno al 1880. I capolavori giovanili di Thomas Mann (in particolare “Tonio Kröger” e “Tristan”) sarebbero impensabili senza il suo influsso, e per completare questo ideale pantheon è opportuno ricordare che un altro testo fondamentale della sensibilità moderna come “I Quaderni di Malte” di Rainer Maria Rilke ne costituiscono l’ideale prosecuzione. Il che è comprensibile, perché “Niels Lyhne” di Jens Peter Jacobsen è in effetti una delle opere che hanno maggiormente prefigurato le grandi lacerazioni e i grandi dilemmi che, passando attraverso il cosiddetto «secolo breve», sono giunti intatti e sostanzialmente irrisolti fino alle nostre coscienze.

L’anno, del resto, il 1880, è di quelli decisivi. I “rivoltosi scandinavi” Ibsen e Strindberg (norvegese il primo e svedese il secondo), provenendo dall’estremo nord, stavano portando sul contenente europeo non solo una nuova concezione del teatro, ma anche -e soprattutto- una nuova immagine dell’uomo, non più l’individuo a tutto tondo dell’umanesimo, dell’illuminismo e del romanticismo, ma piuttosto un’entità vaga, sfuggente, precaria, priva di un nucleo, un «carattere senza carattere». Anche nella vicina Danimarca stava accadendo qualcosa di molto importante, perché il 1880 segna l’uscita di questo straordinario romanzo che per temi e suggestioni (l’interrogazione radicale sul senso della vita, la trascendenza e l’impervia e irrisolta questione del Male) traccia il solco nel quale, alcuni decenni dopo, si inseriranno due altri capolavori prodotti dalla cultura scandinava: “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman e “Il nano” di Pär Lagerkvist.

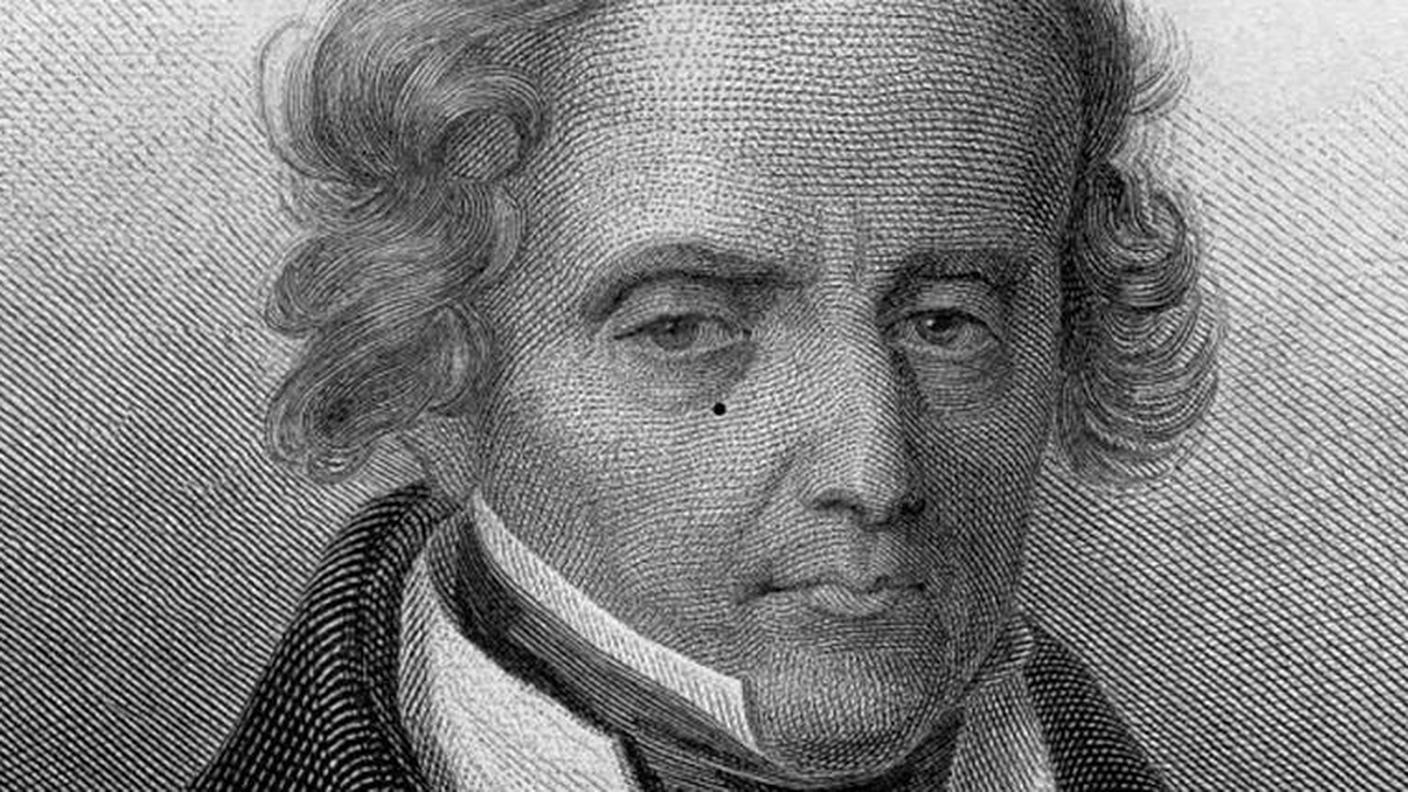

Il suo autore, Jens Peter Jacobsen, era nato nel 1847 a Thisted nella regione dello Jutland e morì pochi anni dopo la pubblicazione del romanzo, nel 1885, a soli 38 anni, stroncato dalla tisi. Botanico e naturalista, spirito profondamente positivo, traduttore in danese delle opere di Darwin ma anche letterato di finissima, vibratile e quasi morbosa sensibilità, Jacobsen ha lasciato un’opera letteraria che oltre a “Niels Lyhne” comprende un altro romanzo, “Marie Grubbe”, del 1876, un’ampia produzione lirica (in particolare i cosiddetti “Gurresange” o “Gurrelieder”, poi magistralmente musicati da Schönberg) e un gruppo di straordinari racconti tra i quali spicca l’aspro e apocalittico “La peste a Bergamo”. Ma il suo capolavoro rimane senza dubbio “Niels Lyhne”, un romanzo che esprime in maniera chiarissima la spaccatura tra realtà e rappresentazione e anticipa la riflessione sulla crisi dei valori e dei significati che sarà al centro della grande letteratura dei primi decenni del Novecento.

L’omonimo protagonista sogna infatti una vita finalmente dotata di un significato e un contenuto immanente, che identifica simbolicamente con la partenza verso le «terre di Spagna» e concretamente con un ateismo vissuto non già come una mera liberazione dall’assoluto, ma piuttosto come una vita drammaticamente risolta in se stessa, nel suo semplice essere e accadere al di qua o al di là del bene e del male. L’ateismo di Jacobsen è quindi molto affine a quello di Nietzsche, perché esprime la necessità di una vita capace di rinunciare a qualsiasi forma di trascendenza. Però Jacobsen -e qui sta tutta la sua attualità- vive l’ateismo non già come un superamento dei valori della tradizione, ma come un ulteriore segno della crisi di quegli stessi valori. E’ insomma un ateismo lacerato, che assume addirittura i tratti della disperazione nel racconto “La peste a Bergamo”, pubblicato nel 1882, che sul piano tematico costituisce una sorta di proseguimento di “Niels Lyhne”.

La peste che colpisce la città lombarda, mietendo numerose vittime, fornisce a Jacobsen lo spunto per riflettere sul significato della redenzione, con una singolarissima nonché inquietante rilettura della vicenda del Golgota ad opera di un predicatore che ne fornisce una terribile variazione, dicendo che Gesù, disgustato dalle bassezze degli esseri umani, è sceso dalla croce ed è scomparso: «E allora balzò a terra e trasse a sé la sua veste con impeto tale che i dadi dei soldati rotolarono giù per il Golgota, e la gettò sopra le spalle nella sua ira regale, e s’alzò al cielo e scomparve. La croce restò vuota, e la grande opera della redenzione restò incompiuta. E ora non c’è più nessun intermediario tra Dio e noi».

Ecco perché Niels Lyhne vorrebbe partire verso le «terre di Spagna»: perché la vita in quanto tale non gli basta, il mondo senza Dio è privo di senso, lo soffoca e lo spinge a cercare, se non la trascendenza, almeno un’altra (ma non meglio definibile) dimensione. Ma naturalmente non sarà così: le «terre di Spagna», mera proiezione immaginativa, rimarranno un sogno sempre più sbiadito, la vita non risplenderà di alcun significato ma anzi scivolerà torpida e irrisolta verso la fine, verso quella che Jacobsen definisce la “difficile morte”, con un’immagine che verrà poi ripresa da Rilke.

La vita è altrove

Contenuto audio

La vita finta e la vita vera (1./5)

Blu come un'arancia 05.03.2012, 01:00

Le «terre di Spagna» (2./5)

Blu come un'arancia 06.03.2012, 01:00

L’io diviso (3./5)

Blu come un'arancia 07.03.2012, 01:00

Ateismo e disperazione (4./5)

Blu come un'arancia 08.03.2012, 01:00

La «difficile morte» (5./5)

Blu come un'arancia 09.03.2012, 01:00

La «difficile morte», appunto, il terrore pascaliano al cospetto degli «spazi infiniti», il «silenzio di Dio». Oppure, molto più semplicemente, il silenzio nella sua raggelante estensione semantica, «silenzio» senza articolo, quale dimensione assoluta e dato elementare, come suggerisce il titolo dell’omonimo film di Martin Scorsese, “Silence”, tratto dal romanzo del giapponese Shusaku Endo, dove la dubitosa presenza di Dio sembra proprio identificarsi col silenzio e risolversi nel silenzio. La cosiddetta “morte di Dio”, proclamata con giubilo da Nietzsche e vissuta con disperazione da Dostoevskij, ha trovato in Jacobsen uno dei suoi più lucidi e insuperati interpreti. Il suo ateismo, come ogni autentico ateismo, esprime infatti non solo un affrancamento ma anche una mancanza: i suoi romanzi e i suoi racconti nascono da questa atroce e drammatica consapevolezza e la esprimono nel più alto linguaggio della creazione poetica.

Questa dimensione è infatti presente anche nell’altro romanzo di Jacobsen, “Marie Grubbe”. Per quanto non privo di suggestioni che saranno poi una prerogativa del Novecento, “Marie Grubbe” è ancora un romanzo tipicamente ottocentesco, con una certa tendenza al quadro d’ambiente (Copenaghen durante la guerra tra Svezia e Danimarca, la campagna danese dello Jutland nel tardo Seicento), e da questo punto di vista si situa mezzo gradino sotto l’inarrivabile “Niels Lyhne”. Ma per il resto, soprattutto per lo scandaglio che Jacobsen riesce a inviare nelle profondità più riposte dell’animo femminile, rimane un’opera di straordinario impatto, con la figura della protagonista (una versione scandinava di Emma Bovary) che merita pieno diritto di cittadinanza tra le eroine o anti-eroine della letteratura di tutti i tempi.

Anche Marie Grubbe, come il suo “fratello spirituale” Niels Lyhne, ma con una sensibilità tutta femminile e una «pazienza senza speranza», soffre la scissione tra la vita così com’è e come dovrebbe essere, vorrebbe avere nella propria anima soltanto «ciò che eleva oppure ciò che piega», «sciogliersi nelle pene o ardere nella gioia». Ma alla fine, prima di morire, scopre che la verità della sua vita è stata soltanto una: la «quotidianità abissale», «un inquieto procedere senza scopo», perché il tempo che è passato si è portato via tutto, in un mondo senza Dio e privo di redenzione, soprattutto la redenzione offerta da un temporalità che avrebbe dovuto trascendersi senza negarsi. Le sue ultime parole, oltre che un raggelante dato di fatto, esprimono tutta la verità poetica e la bruciante attualità di Jacobsen: «Non so nemmeno dove sono finiti tanti frammenti di me, dispersi alle mie spalle».