Sarà anche vero (ed è vero), come ha scritto Georg Büchner nel “Woyzeck”, che «l’animo umano è un abisso, e a guardarci dentro vengono le vertigini». Ma sono parole, per quanto grandissime, di quasi due secoli fa. Era quindi lecito pensare e sperare e illudersi che duecento anni di progresso, diffusione della conoscenza e allargamento delle istanze democratiche potessero rendere quell’abisso un po’ meno abissale e quelle vertigini un po’ meno vertiginose, o quanto meno più controllabili.

«Che pena, gli uomini… », dice la figlia del dio Indra, scesa sulla Terra per capire cosa significa stare al mondo, ne “Il sogno” di August Strindberg. E’ una verità amara come il fiele, individuata anche da Henrik Ibsen negli appunti preparatori agli “Spettri”:

L’essere umano integro non è più un prodotto della natura, è artificiale. L’errore è che tutta l’umanità è fallita. Se un uomo chiede di vivere e svilupparsi in modo umano, è megalomania

Ma in ultima analisi la verità definitiva, granitica, inscalfibile, è un’altra.

Ed è una verità tristissima: il quadro antropologico dell’essere umano dell’era tecnologica è identico a quello dei cavernicoli o dei contadini del medioevo, degli assiri e dei babilonesi. Non è cambiato niente dallo scimmione di “2001 - Odissea nello spazio”, che ammazzava il rivale brandendo un osso come una clava. L’unica differenza, nemmeno troppo sostanziale, è che oggi la tecnologia permette di utilizzare strumenti molto più sofisticati e precisi.

Il nostro cuore è cavo, scriveva più o meno quattro secoli orsono il cattolicissimo Pascal, e la cavità è gonfia di liquami come un pitale. Questi ultimi decenni, col crollo delle ideologie e dei grandi inquadramenti storici, con l’imporsi a livello planetario di un modello di vita e un pensiero unico venduto e smerciato come la più naturale e incontestabile ovvietà, hanno trasformato in amare certezze i dubbi sul progresso, la perfettibilità umana e la supremazia della ragione.

E insieme, come se non bastasse, hanno messo fortemente in dubbio un concetto ritenuto da sempre inoppugnabile, quello di realtà.

I grandi scettici del Novecento, a dire il vero, lo avevano già capito, o almeno intuito: Vladimir Nabokov, ad esempio, aveva detto che nell’epoca della tecnologia e della frammentazione del sapere e della conoscenza, la realtà si è talmente screziata disarticolata e frantumata che ormai la si può definire soltanto per sottrazione, mai per addizione, e comunque sempre tra virgolette. La “realtà”, insomma, non la realtà.

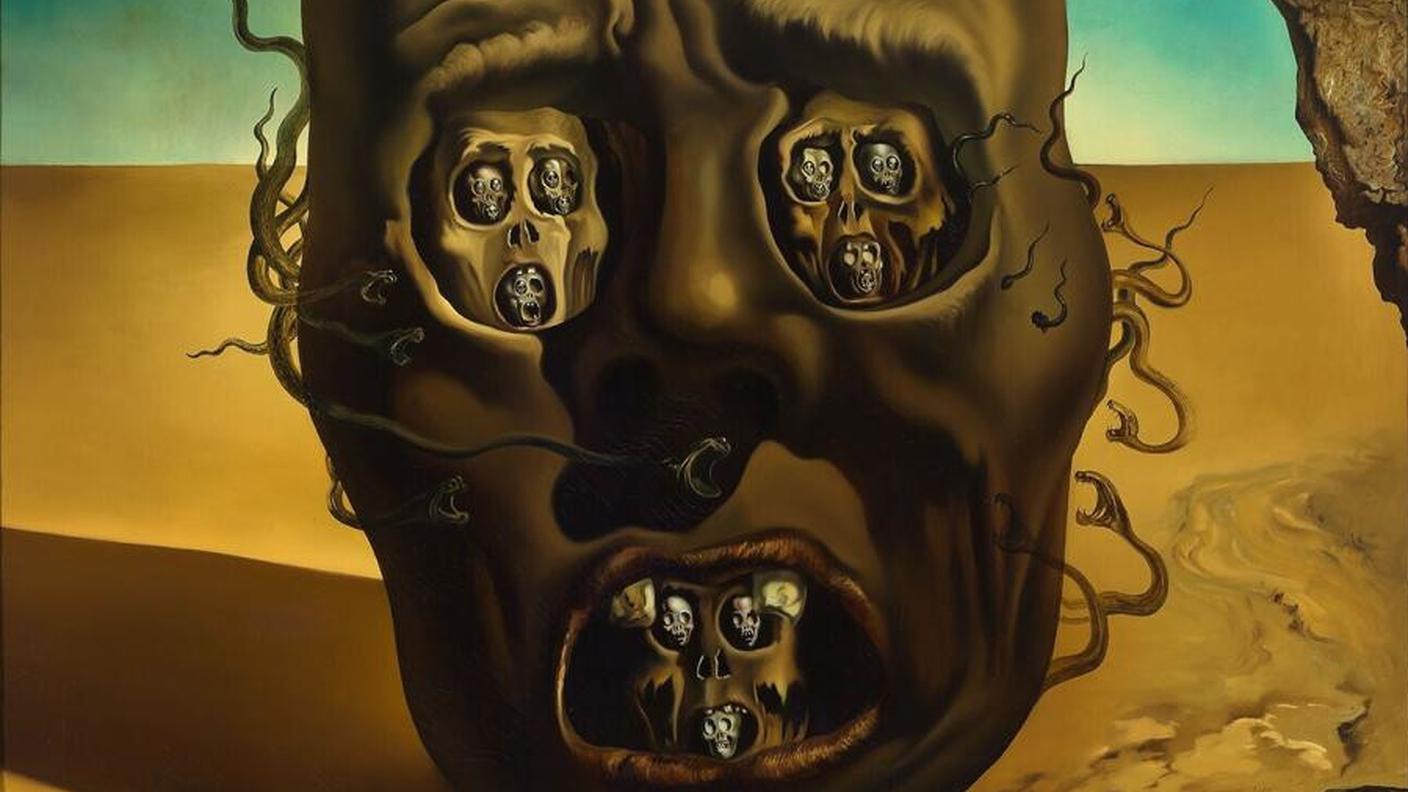

Mentre si sta verificando, o forse si è già verificato, il totale stravolgimento di coordinate esistenziali che uno sciagurato ottimismo -troppo corrivamente accettato- ci aveva insegnato a considerare eterne e immutabili, anche i dubbi relativi alla “realtà” si stanno sempre più trasformando in certezze. O meglio, in una certezza: che la si scriva tra virgolette o senza virgolette, “realtà” o realtà, l’essere umano molto semplicemente non la sopporta. Soprattutto quando è “troppa”, come sta accadendo con sempre maggiore frequenza. Forse l’autentico e definitivo nichilismo è questo, non la vaga e generica affermazione del nulla della vita e delle cose.

«L’uomo non sopporta troppa realtà» è una celebre frase di Thomas Stearns Eliot, bella e poetica, che però rischia di ridursi a un elegante aforisma, una massima di saggezza da esibire in qualche small talk, una sentenza molto chic da mettere in calce a qualche “post” su un social-network, nient’altro. E invece bisognerebbe riflettere a fondo su cosa significhi la “troppa realtà” e perché sia così difficile sopportarla. Perché quando spariscono i panneggiamenti, quando crollano tutte le idealizzazioni, quando vengono a mancare tutte le ritualità e messinscene sulle quali si reggono i traffici sociali, quando si incrinano le ovvietà alle quali si deve credere per fare in modo che la vita quotidiana funzioni come una macchina, allora l’essere umano -sia come individuo, sia come collettività- si ritrova completamente nudo e disarmato. Vuoto, come dice una non meno celebre poesia dello stesso Eliot, “The Hollow Men”.

Nudo, disarmato, vuoto: non solo di fronte al “destino” oppure alle grandi questioni metafisiche (il silenzio di Dio, “il perché di tutto questo”, come domanda Antonio al diavolo nella “Tentazione di Sant’Antonio” di Flaubert), ma anche di fronte alla propria piccolissima vita in una “realtà” che lo impaurisce, lo angoscia, lo sovrasta e infine lo priva di tutte le idealizzazioni che riducono il peso della realtà stessa, o in ogni caso non la rendono “troppa”. Tolto tutto questo, rimane un solo dato di fatto: la vita è una cosa che non si sa bene cosa sia, e la “troppa realtà” non è altro che il cuore di tenebra, la paura ancestrale, il nulla comune, il tempo che passa e non va da nessuna parte. Cosa dice Egmont nell’omonimo dramma di Goethe?

Come sferzati da invisibili spiriti, i solari cavalli del tempo trascinano via con sé il lieve carro del nostro destino, e a noi non resta che tenere salde le briglie con dignitoso ardimento, per preservare le ruote, ora a destra ora a sinistra, qui dalla pietra, lì dal precipizio. Dove andrà, a nessuno è dato sapere. A mala pena ricorda donde è venuto.

Troppa “realtà”, troppa “guerra”. In uno splendido e terribile passo del “Viaggio al termine della notte” di Céline, che oggi più che mai, quasi un secolo dopo la sua pubblicazione, si rivela come l’autentica discesa agli inferi di questa nostra epoca, c’è un medico che inneggia alla guerra, sostenendo che la guerra stessa fornisce un grande ausilio alla scienza perché rivela l’autentica sostanza del nostro sistema nervoso. Il medico, che tra l’altro è l’alter ego nemmeno troppo nascosto dello stesso Céline, intende la “guerra” nella sua accezione più ampia. Se «tutto è biologia», come Céline ha sostenuto più volte, ed è difficile dargli torto, l’uomo è l’essere più debole del regno animale, proprio a causa dell’estrema complessità del suo sistema nervoso, che non sopporta scosse troppo forti. E’ uno dei grandi tabù della cultura moderna. Céline, da parte sua, lo ha sfatato in un altro grandissimo romanzo, “Guignol’s band”, quando ha scritto:

La Verità è la morte… Io ci ho lottato come si conviene, finché ho potuto… l’ho mazurcata, tangata, imbaldoriata… Ahimè, so bene che tutto si sfascia, cede, molla a un certo punto… E tutte le menzogne sono dette...

Nessuno, tra i grandissimi scrittori che nel corso del Novecento hanno vissuto e reinventato letterariamente la “guerra” come dimensione fondamentale della condizione umana, lo ha fatto con la stessa intensità -la stessa crudeltà e pervasività, si vorrebbe dire- di Céline. Perché nelle sue opere la “guerra” è dappertutto: in ogni pagina, in ogni parola, nelle interpunzioni, nel ritmo stesso delle frasi che restituisce quasi visivamente lo scontro, il conflitto, la volontà di potenza e prevaricazione, la sordida e losca inclinazione dell’animale uomo a circoscrivere e ribadire la propria incerta e sfuggente identità negando sopprimendo e annientando l’identità altrui. La “guerra”, insomma, nelle sue varie forme e declinazioni, come sostanza, realtà assoluta, “Emozione” primordiale.

C’è un preciso momento in cui l’idea della “guerra” come Emozione primordiale, già presente nel “Viaggio al termine della notte”, si trasforma in quello che sarà poi il tratto distintivo del suo stile e della sua visione del mondo. Il momento in questione, che costituisce lo snodo decisivo dell’odissea umana e poetica di Céline negli inferni del “secolo breve”, è rappresentato dal cosiddetto “romanzo perduto” “Guerra”, scritto con ogni probabilità nel 1934, del quale tanto si era favoleggiato ed è venuto recentemente alla luce, pubblicato da Gallimard nella versione originale e da Adelphi in traduzione italiana. Il frangente decisivo è costituito dalle tre frasi che chiudono la prima pagina, dopo che Ferdinand, il protagonista e alter-ego di Céline, rimane seriamente ferito e si risveglia, unico sopravvissuto, in mezzo ai commilitoni morti:

Ho sempre dormito così nel rumore atroce dal dicembre del ’14. Mi sono beccato la guerra nella testa. Ce l’ho chiusa nella testa.

Céline, del resto, è sempre stato molto sincero sul tema della “guerra”. In un’intervista concessa negli ultimi anni di vita, ad esempio, è arrivato perfino a ironizzare sull’idea secondo la quale gli uomini aspirerebbero solo ed esclusivamente alla pace. Se tutti gli uomini volessero davvero la pace, dice Céline, nessun soldato si sarebbe mai presentato volontario al fronte, nessuno avrebbe mai imbracciato un fucile o sparato un razzo, tutti avrebbero disertato e non ci sarebbe mai stata una guerra nella storia del mondo. Gli uomini, invece, corrono in “guerra” perché nel loro intimo vogliono soltanto una cosa: uccidere, dominare, schiacciare e sterminare il “nemico”. Basterebbe questo, ma Céline si spinge oltre: nel cuore di tenebra dell’essere umano c’è «un generale senso di distruzione», il desiderio di morire, distruggersi e sparire. Lo aveva detto anche Umberto Saba, quando aveva parlato di quell’“angoscia dell’esistere” che il suo fraterno amico Carlo Levi ha poi magistralmente sintetizzato in questi termini:

E’ il trauma della nascita e dell’esistere come individui, l’orrore della separazione, la volontà di non essere nati, per non entrare nel mondo separato e senza relazioni, nel mondo del frammento. Il male non è il vivere, ma l’essere nati; è l’esistere, è il tempo.

Guerra

Alice 11.06.2022, 14:38

Contenuto audio

“Guerra” non è soltanto un romanzo artisticamente compiuto, ma è anche un’opera di una potenza esplosiva: un testo aspro, crudo, abietto, violento, in certi passaggi di una volgarità davvero terrificante, che esattamente come i coevi “Viaggio al termine della notte” e “Morte a credito” incide senza alcuna pietà il ventre molle del Male assoluto, degli orrori e nefandezze immanenti alla condizione umana. Ma in una maniera, se mai possibile, ancora più aggressiva e feroce, e quindi più vera, più “reale”, perché la sua volgarità di linguaggio, ambienti, situazioni e personaggi è la volgarità stessa della vita così com’è: una morte a credito.

Il romanzo è la reinvenzione di un preciso scorcio del primo conflitto mondiale, l’ottobre 1914, quando il protagonista Ferdinand viene ferito al braccio da una granata che gli scoppia vicino all’orecchio e gli provoca anche un forte colpo alla testa. Soccorso da un soldato inglese, Ferdinand viene curato in un ospedale militare che in realtà è un autentico girone dantesco, un antro infernale dove il tratto umano è ridotto al grado zero. Storia o cronaca? Il cuore di tenebra e il “generale senso di distruzione” non hanno tempo.

La narrazione, che si concentra sul soggiorno in ospedale e la successiva convalescenza, finisce pressappoco dove comincerà “Morte a credito”, con Ferdinand che parte per l’Inghilterra. La verità dell’Emozione trova in “Guerra” una delle sue massime espressioni, soprattutto nelle pagine più crude, dove si ha la percezione quasi olfattiva della greve, infetta e putrida animalità della vita e di quello che Goffredo Parise definirà poi “l’odore del sangue”. Come sempre in Céline, ma forse qui più che altrove, si viene trascinati in una grottesca e farsesca baraonda sulla quale scendono infine la polvere del tempo, la “realtà” e la mannaia della morte.

È quanto accade puntualmente nelle ultime righe, con Ferdinand che si interroga sul destino che toccherà agli altri personaggi del girone dantesco, prima che l’eterna odissea, la Notte di Valpurga e il sabba infernale riprendano da qualche altra parte, senza scopo né senso, quando lo scimmione afferrerà nuovamente l’osso per ammazzare il suo simile:

Che ne è di loro? Non se ne sa niente. Ricominciano daccapo finché gli resta ancora qualche cosa? E dov’è che vanno allora? Certo è che è enorme la vita. Ti ci perdi dappertutto.

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/Maledetti-editori--1010441.html