Uno dei varchi obbligati per comprendere il nostro tempo è senz’altro il saggio di Elias Canetti Massa e potere. Un’opera il cui massimo pregio è probabilmente nell’illuminarci su quanto siano ataviche – e perciò stesso in larga misura insuperabili – queste due fondamentali determinazioni del vivere collettivo: la propensione umana a riconoscersi nella massa e la coazione al potere a cui sembra che l’uomo sia inesorabilmente chiamato.

Ma Canetti ci ha regalato anche un’autobiografia “filosofica” di primissima levatura, di cui il volume Il frutto del fuoco è probabilmente la parte più suggestiva delle tre che la compongono, la straordinaria opera sulla letteratura e le sue intime ragioni La coscienza delle parole, l’indimenticabile romanzo Auto-da-fé, la collezione di appunti La provincia dell’uomo e molto altro.

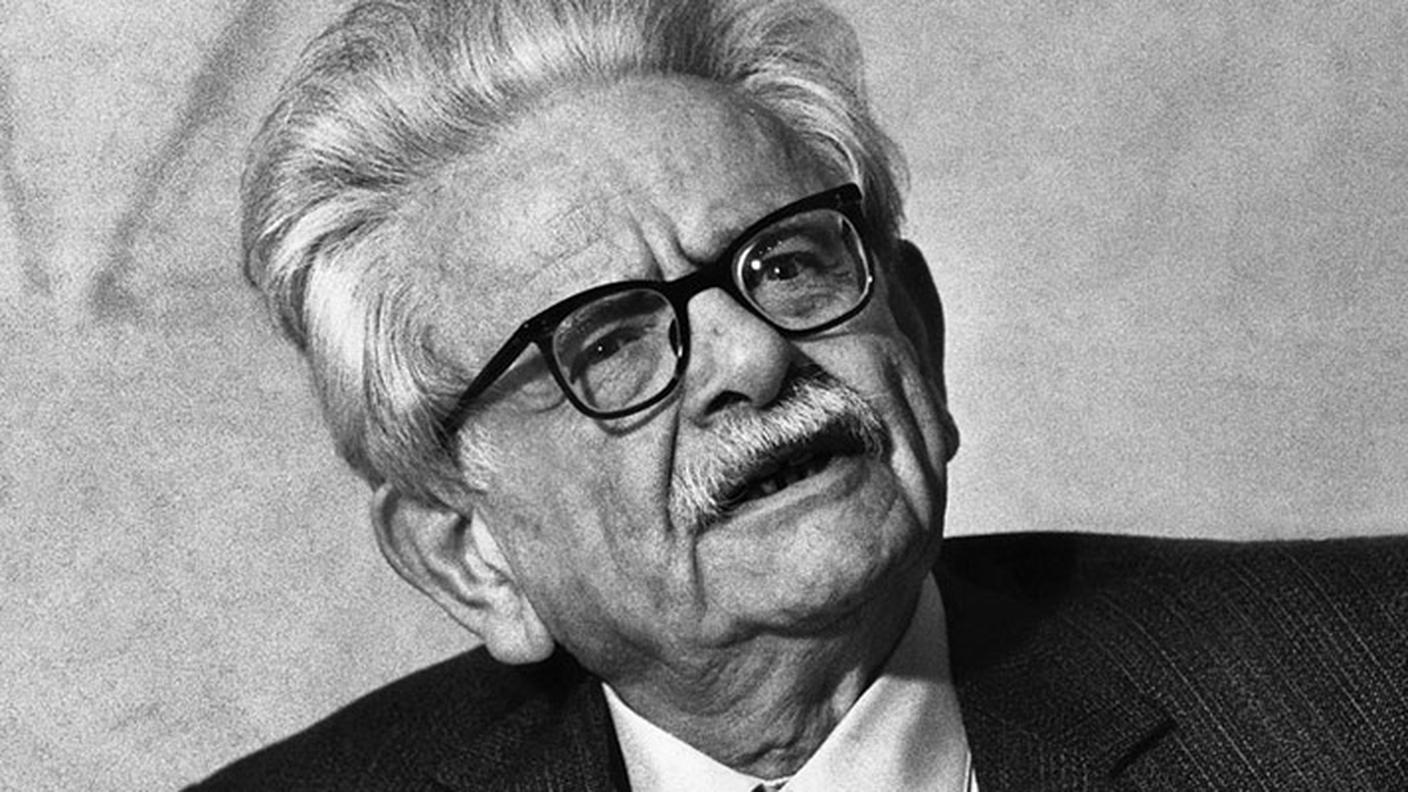

Una costellazione di capolavori che hanno valso all’autore bulgaro, naturalizzato britannico ma il cui lavoro è sempre stato scritto in lingua tedesca, il Premio Nobel per la Letteratura nel 1981.

Accanto alla sua produzione maggiore, va però posto un piccolo volume che rivela moltissimo – essendo egli un autore eminentemente “cosmopolita”, dalla fortissima vocazione antropologica e sociologica – della sua capacità di intendere e riconoscere le ragioni e i misteri dell’Altro. Si tratta del libretto Le voci di Marrakech, pubblicato per la prima volta nel 1968 e proposto in Italia da Adelphi nel 1983. In questo sottile ma densissimo capolavoro si trovano infatti – potremmo dire nell’essenza – tutti quelli che sono gli elementi portanti del nostro rapporto con l’alterità: in questo caso con quel condensato di indecifrabilità che era il Marocco dell’epoca.

Elias Canetti, Le voci di Marrakech, Adelphi

Libro “esotico” nel senso più alto del termine, Le voci di Marrakech ci racconta, in dense pennellate di colore e perspicacia antropologica – diremmo persino, ossimoricamente, di empatico smarrimento di fronte all’incomprensibilità – che cosa abbia da intendersi per diversità assoluta. Non tanto e non solo l’incontro tra un occidentale e un mondo cosidetto orientale – cioè, nel caso specifico, del Marocco, a un tempo africano, arabo, islamico, berbero e primitivo – ma l’incontro tra due culture, mentalità e visioni dell’esistenza che solo possono ritrovarsi nel rispetto della differenza e della reciproca incompatibilità. Tollerabile, ma in definitiva insuperabile.

Non a caso il titolo del volume riporta la parola “voci”. Non molto diversamente – in un certo senso – da come Pasolini riportava la parola “odore” nel suo reportage di viaggio L’odore dell’India. Laddove un approccio intellettualistico avrebbe potuto pretendere, come Moravia nel suo coevo Un’idea dell’India, di ricavare dal Marocco qualche precisa conclusione filosofica o addirittura antropologica, Canetti sospende infatti il giudizio, rilascia le briglie dell’Epoché e si limita a descrivere la consistenza inarrivabile dell’ascolto, così rivelando, assai più di quanto accada nell’intellettualizzazione moraviana, una sorta di verità: che il mondo Altro, la grana più emblematica di questo mondo Altro, è tanto più significativa e rivelatrice quanto meno la si obbliga ai parametri dello sguardo occidentale.

Per cui ecco che nel suo soggiorno a Marrakech del 1954 Canetti tutto si impone di fare tranne che di capire. E proprio abbandonandosi a questo ascolto senza l’arroganza di chi presume di poter capire... coglie.

Poiché esiste una forma di conoscenza – sembrerebbe suggerirci – che con la conoscenza razionale non ha nulla a che vedere. E che tuttavia costituisce, anche rispetto alla conoscenza razionale, un arricchimento mentale, spirituale e umano assolutamente irrinunciabile. E questa forma di conoscenza si offre appunto nel cogliere senza capire, nell’abbandonarsi a tal punto all’incomprensibile da coglierne e poterne testimoniarne qualcosa di molto simile all’essenziale: la magia, il mistero, la profondità di spirito, la forza, la potenza mentale.

Canetti arriva in Marocco senza conoscere una sola parola di arabo. Comprende molte lingue a partire dall’inglese e dal tedesco, ma l’unico termine che gli suona familiare in arabo è “Allah”. Le altre sono solo voci, solfeggi, musiche, sottofondi, immaterialità sonore, brusii e tramestii di parole incomprensibili. Eppure, quando osserva il marabutto cieco (santo popolare) portarsi la moneta dell’elemosina in bocca, masticarla a lungo, rimasticarla e riporla nella sacca con la serietà solenne di un maestro, egli coglie, sente risuonare, qualcosa di così rivelatore che, pur non comprendendolo, si impadronisce di lui. Tanto che al rientro in Europa scrive a chi lo interroga sul suo viaggio in Marocco:

Io credo che con una semplice descrizione di quello che ho visto, senza modifiche, invenzioni, esagerazioni, mi sia possibile costruire in me una nuova città

Ecco, Canetti accoglie l’Altro e nell’accoglierlo costruisce in sé “una nuova città”. Potremmo dire che è quello che in ogni azione e gesto culturale è infine l’essenza del sapere. Non già pretendere di comprendere, assimilando così il sapere alla comprensione, ma abbandonarsi all’ascolto in modo da vivere: cioè da far coincidere, come diceva Antonin Artaud, la vita con la cultura. O per meglio dire, la Cultura con la Vita.

Elias Canetti: la scoperta dei classici

Blu come un'arancia 11.10.2016, 20:20

Contenuto audio