Cinquant’anni e non sentirli. Non è il titolo di qualche involontario “sottisier” rivolto ai cinquantenni affetti dalla sindrome di Peter Pan, ma una verità dal retrogusto piuttosto amaro. Anzi, molto amaro, perché è trascorso ormai mezzo secolo dalla prematura scomparsa di Luciano Bianciardi eppure questi cinquant’anni non si avvertono affatto. E poi perché all’apparenza è cambiato tutto ma nella più profonda sostanza delle cose non è cambiato nulla, e tutte le speranze nutrite da Bianciardi in una maggiore equità sociale -e conseguentemente in una vita meno disumana e disumanizzante- sono andate completamente deluse. «Il mondo va così, cioè male», ha scritto a un amico negli ultimi mesi di vita. «Ma io non posso farci nulla. Quel che potevo l’ho fatto, e non è servito a niente».

Eppure, per uno strano paradosso, sono proprio queste “illusions perdues” -si vorrebbe quasi dire: questa variazione in chiave post-industriale della vicenda del Lucien de Rubempré di Balzac, il provinciale che vuole conquistare e trasformare la metropoli- a rendere Bianciardi un classico del secondo Novecento italiano. Ma la sua è una classicità molto particolare, fatta di questioni, dubbi e interrogativi che nascono da una precisa epoca storica, la trascendono e infine si uniscono a comporre l’immagine dello stesso Bianciardi quale scrittore perennemente “in fuorigioco” perché contro tutto e tutti: i conformismi e le ipocrisie civili, i potentati politici ed economico-finanziari, le pavide collusioni della borghesia, e non da ultimo contro un ceto intellettuale chiuso nell’accademismo e assolutamente (volutamente?) incapace di fornire una lettura altra della realtà e dell’esistente.

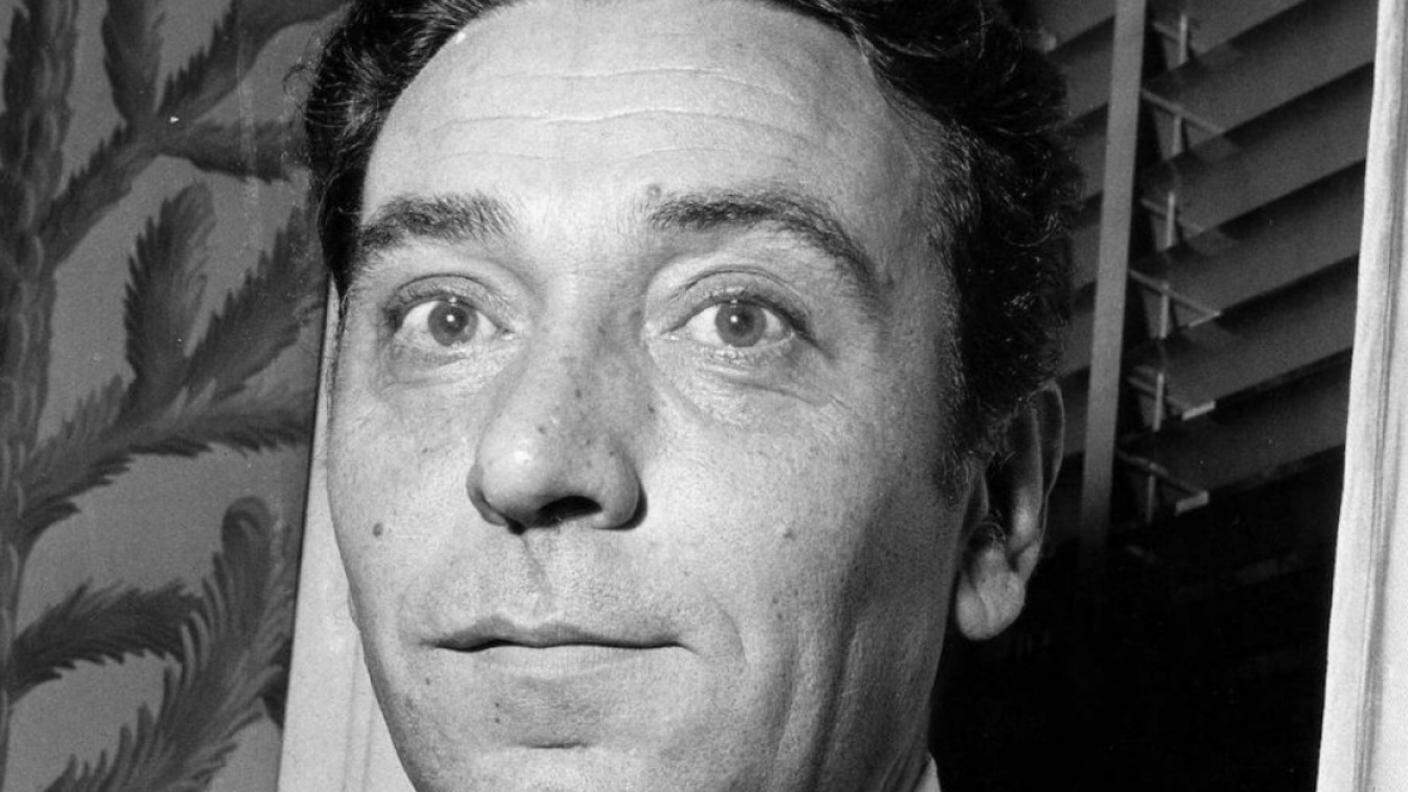

«Portava la provincia nei maglioni scuri, nelle Nazionali sempre accese, nella battuta fulminante, nella tosse, in quello stare al mondo come per sbaglio», ha scritto di lui Fabio Stassi, sintetizzandone il carattere e il destino. Luciano Bianciardi nasce a Grosseto il 14 dicembre 1922 e muore a soli 48 anni, a Milano, il 14 novembre 1971, ucciso dal troppo fumo, dalla dipendenza dall’alcol e da una vita fatta (anche) di eccessi e dissipazione, ma principalmente ucciso dalla vita stessa e da quel «metodo del successo», secondo una sua fulminante definizione, che «consiste in larga misura nel sollevamento della polvere». In questo senso, per riprendere la celebre definizione che Artaud aveva utilizzato per Van Gogh, anche Bianciardi è stato un “suicidato della società”. Tutta la sua opera, manifestamente autobiografica a partire dall’esordio “I minatori della Maremma”, del 1956, un pamphlet scritto a quattro mani con l’amico e conterraneo Carlo Cassola dopo lo scoppio nella miniera di lignite di Ribolla in provincia di Grosseto, che provocò la morte di quarantatré minatori (una delle tante, troppe tragedie annunciate della storia italiana dell’ultimo secolo), fotografa per così dire il periodo del cosiddetto miracolo economico. Ma non solo: lo sviscera, ne enuclea le parti oscure e purulente, lo descrive in numerose e spesso originalissime variazioni, cogliendo i tratti salienti di una mutazione socio-antropologica che lo sguardo fatalmente invelenito ma anche lucidissimo di Bianciardi, un anarchico di provincia prestato alla metropoli del boom, riesce a trasformare nella chiave di lettura della società italiana dell’epoca ma anche di quella a venire, destinata ad essere sempre più abbrutita, volgare, massificata e schiacciata dal pensiero unico.

Il suo primo romanzo, “Il lavoro culturale”, del 1957, che rievoca molte esperienze vissute da Bianciardi nella natia Maremma prima di trasferirsi a Milano, è sostanzialmente il libro di un’utopia che oggi, col senno del poi, ci appare terribilmente ma anche meravigliosamente ingenua: l’utopia di una società nella quale la cultura (intesa molto concretamente come lavoro culturale) contribuisce al miglioramento dell’essere umano. Nel secondo romanzo, “L’integrazione”, del 1960, che descrive invece il passaggio dalla provincia alla grande città, l’utopia si scontra con le asprezze di una realtà nemica e alienante, dove il lavoro culturale (traduttore dall’inglese, soprattutto dell’amatissimo Henry Miller, Bianciardi visse in prima persona gli inizi della casa editrice Feltrinelli, riportandone una profonda delusione) si rivela in tutta la sua inutilità.

Il terzo romanzo, “La vita agra”, del 1962, che chiude la cosiddetta “trilogia della rabbia” e deve la propria fama anche all’omonimo film di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi, uscito nel 1964, è infine il libro del crollo dell’utopia e del conseguente disincanto: sbarcato a Milano con mille speranze e l’intento di far saltare il “Torracchione”, un altissimo grattacielo simbolo del capitalismo, dell’ingiustizia, dei tirannosauri dei fatturati “à tout prix”, l’anarchico Bianciardi si scontra con le regole ferree e disumane della società dei consumi, dove tutto è commisurato al guadagno e al profitto e dove la cultura (in particolare la letteratura) è ormai ridotta a merce tra altre merci, specchio dell’inautentico, banale gioco di società e “occupazione degli oziosi”, secondo le celebri parole di Flaubert

“La vita agra” coglie e restituisce questa dimensione di straniamento, disinganno e desolazione con una limpidezza assolutamente impietosa. Storia di «una solenne incazzatura», come disse lo stesso Bianciardi, pensato come «una pisciata in prima persona sull’avventura milanese, sul miracolo economico, sulla diseducazione sentimentale che è la nostra sorte d’oggi», il romanzo racconta in presa diretta -con l’immediatezza della cronaca ma anche con lo spicco simbolico della grande letteratura che reinventa la realtà- il preciso frangente nel quale l’Italia rurale e contadina si trasforma quasi da un giorno all’altro in una nazione industrialmente avanzata: i consumi aumentano, la popolazione tende a inurbarsi (il maremmano Bianciardi, che si trasferisce a Milano nell’intento di realizzare il “lavoro culturale”, ne è un tipico esempio) e tutto viene condizionato dalla coazione al benessere, da una forzosa e schiavizzante ricerca del paradiso del tenore di vita: «Sgobbano, corrono come allucinati dalla mattina alla sera, per comprarsi quello che credono di desiderare».

E’ un tripudio di glorioso ottimismo aziendale e di quelli che Céline aveva definito gli “imbonimenti delle agenzie pubblicitarie”, ma Bianciardi intuisce perfettamente non solo che i costi saranno altissimi, ma anche che le (vere o presunte) libertà democratiche verranno pesantemente intaccate e si arriverà a una specie di guerra di tutti contro tutti nel segno dell’appiattimento e del conformismo, come dice uno dei passi maggiormente rivelatori del romanzo: «Tutto quello che c’è di medio è aumentato, dicono contenti. E quelli che lo negano propongono però anche loro di fare aumentare, e non a chiacchiere, le medie: il prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l’automobile l’avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno, l’asciugacapelli, il bidet e l’acqua calda. A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi l’un l’altro dalla mattina alla sera. Io mi oppongo». Il “Torracchione” non salta, certo, ma nella società delle regole e dell’alienazione Bianciardi si ritaglia un ruolo residuo, quello dell’anarchico in fuorigioco. E’ la sua ultima ed estrema utopia («poi il sonno è già arrivato e per sei ore io non ci sono più», dicono le ultime righe de “La vita agra”), destinata all’ultimo ed estremo fallimento.

La grandezza e l’attualità di Bianciardi non si limitano tuttavia a “La vita agra” e alle altre opere narrative, tra le quali merita una particolare menzione “Aprire il fuoco”, del 1969, l’ultima grande opera pubblicata in vita, con i personaggi, le situazioni e i motivi di fondo delle Cinque Giornate del marzo 1848 trasferiti nella Milano del 1959 (e viceversa). C’è anche un Bianciardi solo apparentemente minore e disimpegnato, grande appassionato di calcio (tifava per la Fiorentina e da giovane aveva giocato come centromediano nel Grosseto, in Terza Serie), che per alcuni anni ha curato la posta dei lettori del “Guerin Sportivo”, il settimanale di sport e cultura diretto all’epoca da Gianni Brera.

L’amara verità di Bianciardi e di quell’Italia, oltre che ne “La vita agra” e nelle opere maggiori, va cercata infatti anche nelle risposte date ai lettori (non si sa, tra l’altro, se autentici o fittizi). A un lettore che gli chiede ad esempio se il gioco del calcio non sia «una droga propinata dai padroni per dissociare gli sfruttati dalla loro realtà sociale», Bianciardi risponde in questi termini: «Che cosa non è alienante in una società come la nostra? La partita di calcio distrae la gente dai problemi gravi del nostro paese, certo. Ma il cinema? Ma il teatro? L’alienazione è semmai dentro di noi, e ciascuno va a cercarsela dove gli pare». Il medesimo lettore, che gli chiede «dove andrà a finire il nostro Paese», ottiene una risposta che ha il tono di una condanna “ante quem”: «Dove andrà finire il nostro Paese? Stia tranquillo, ci è già andato da un bel pezzo». Ma Bianciardi, in poche righe, ci dice davvero tutto della sua vita di anarchico in fuorigioco (che odiava in maniera viscerale, perché di fatto era sempre in fuorigioco e brechtianamente “dalla parte del torto”) rispondendo a un altro lettore, che gli chiede un parere a proposito di un’eventuale abolizione della regola.

Il calcio -evidente metafora della vita- sarebbe forse migliore. Sicuramente la partita sarebbe più equilibrata, meno noiosa e più degna di essere giocata. Malgrado tutto, malgrado l’inevitabile sconfitta finale: «Il fuorigioco mi sta antipatico, come tutte le regole che limitano la libertà di movimento e di parcheggio. Vorrei che fosse abolito, anche per rendere meno monotono il gioco. E’ triste che a questo mondo non si possa far nulla senza leggi restrittive della libertà e dell’estro».

Originale radiofonico di Laura Di Corcia: ascolta qui le puntate

Contenuto audio

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (1./9)

Colpo di scena 20.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (2./9)

Colpo di scena 21.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (3./9)

Colpo di scena 22.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (4./9)

Colpo di scena 23.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (5./9)

Colpo di scena 24.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (6./9)

Colpo di scena 27.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (7./9)

Colpo di scena 28.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (8./9)

Colpo di scena 29.06.2022, 15:30

Luciano Bianciardi, una solenne incazzatura (9./9)

Colpo di scena 30.06.2022, 15:30