Negli ambienti artistici o presunti tali, ricordava velenosamente Leo Longanesi, i settant’anni rappresentano la soglia oltre la quale gli altri solitamente ti chiamano “maestro”, riconoscono che hai fatto grandi cose e hai elargito enormi e imperituri insegnamenti, si inchinano con devozione al tuo cospetto ma ti invitano (nemmeno troppo) cortesemente a farti da parte.

Sette decenni sono un periodo piuttosto considerevole anche nella vita di un libro, che può andare incontro all’oblio oppure può diventare molto celebre e perfino trasformarsi in un classico destinato a rimanere nel tempo. Quest’ultima eventualità si è verificata nel caso di “Fahrenheit 451”, l’immenso capolavoro di Ray Bradbury che è stato pubblicato nel 1953 e nel corso di questi settant’anni -per contenuti, preveggenza, ma anche per la sua altissima qualità di scrittura e lo spicco simbolico di molte sue parti- è diventato uno dei più grandi romanzi distopici del ventesimo secolo, insieme a “1984” di Orwell, “Noi” di Zamjatin e “Il mondo nuovo” di Huxley. Ma non solo: “Fahrenheit 451”, anche grazie all’omonimo film del 1966 di François Truffaut, con Julie Christie e Oskar Werner, è entrato nell’immaginario collettivo ed è ormai un punto di riferimento essenziale.

La trama del romanzo è nota: in un paese altamente industrializzato del futuro, che ha molte somiglianze con quello che Hermann Hesse aveva definito “l’inferno climatizzato della modernità”, i pompieri bruciano i libri anziché spegnere gli incendi (il titolo rimanda alla temperatura, corrispondente a 232,778 gradi Celsius, che segna la soglia termica alla quale brucia la carta). I libri, infatti, in quanto espressione dell’individualità e della libera scelta, e quindi della ricerca della verità, non hanno più senso in una società dove la tecnologia e il pensiero unico hanno preso il sopravvento sulla morale e le idee sono state inghiottite dall’indifferenza prodotta dai mezzi di comunicazione di massa. L’unica salvezza possibile, che Bradbury adombra nelle ultime pagine, è costituita dal ritorno all’oralità, coi fuggiaschi e superstiti che riparano nel folto dei boschi e tentano di salvare nella memoria i contenuti dei grandi libri.

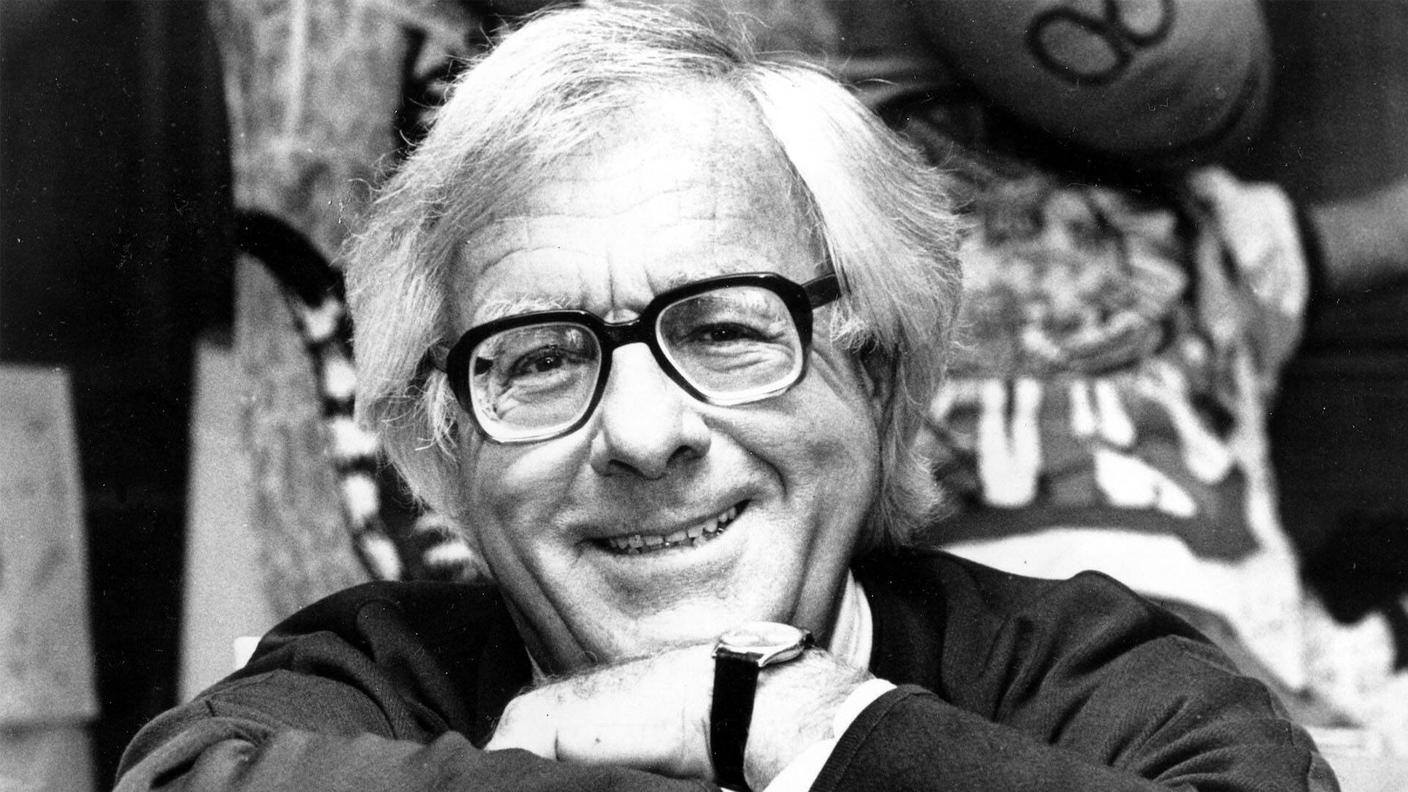

Il termine “science-fiction”, “fantascienza”, sta ad indicare una fantasticazione che in quanto tale trascende non solo la percezione complessiva della realtà, ma anche le conoscenze scientifiche acquisite in quel dato momento storico. Capita quindi molto raramente che gli scrittori di fantascienza possano vivere nel mondo e nella realtà che hanno immaginato e fantasticato. Ray Bradbury, nato nel 1920 a Waukegan nell’Illinois e scomparso nel 2012 a Los Angeles, ha invece avuto la possibilità di sperimentare in prima persona il futuro che nelle pagine del suo capolavoro era solamente immaginato, prefigurato e temuto. Tuttavia, come spesso accade, la realtà ha superato la finzione, perché Bradbury aveva immaginato un mondo nel quale i libri sarebbero finiti al rogo come ciarpame inutile e dannoso per la mente e sarebbero stati rimpiazzati dalle immagini degli schermi televisivi. I libri, in realtà, continuano a rimanere malgrado tutto una delle architravi sulle quali si regge quel poco che rimane della civiltà umanistica. Ma è tutto il resto che è andato perfino oltre le più fosche previsioni di Bradbury. Altro che distopia: il futuro è qui, ed è ancora più terribile e insidioso di quanto immaginato.

Ecco quindi che il capolavoro di Bradbury (giustamente definito da Aldous Huxley «uno dei libri più visionari di sempre») rimane uno strumento imprescindibile per circoscrivere la mutazione antropologica che sta cambiando -e probabilmente ha già cambiato- i nostri connotati. Per capirlo, oltre a “Fahrenheit 451”, è necessario leggere i racconti che Bradbury ha scritto nel periodo della stesura del romanzo e nel loro insieme permettono di riviverne e approfondirne talune atmosfere, grazie soprattutto alle due versioni preparatorie -peraltro bellissime e narrativamente compiute- intitolate “Molto dopo mezzanotte” (la prima stesura, redatta nel 1949 e pubblicata soltanto nel 2006) e “Il pompiere” (la seconda stesura, uscita su rivista nel 1951), che contengono molti passi, poi espunti nella versione definitiva (parecchio “addolcita” e “romanticizzata” per motivi editoriali), nei quali Bradbury prefigura con incredibile precisione i nuovi totalitarismi della civiltà dei consumi e dei bisogni indotti. In “Molto dopo mezzanotte”, ad esempio, c’è un ritratto a dir poco graffiante (e attualissimo, va da sé) delle lobby del potere finanziario, che non figura né nella seconda stesura, né in quella definitiva.

Ne “Il pompiere”, invece, c’è un lungo monologo del capitano Lehay (nel romanzo diventerà poi Beatty) che spiega al pompiere Montag, il protagonista, le varie tappe dell’“epoca della catastrofe”: «Invenzione della fotografia, della macchine da stampa veloci e, nella prima parte del ventesimo secolo, i film. Poi radio, televisione. Le cose hanno acquistato ben presto una massa, Montag. Una massa. E siccome avevano massa, bisognava semplificarle. Il mondo era grande, c’era tutto lo spazio, poi si riempì di massa e di punti di vista. A questo punto i film, la radio, la tv e la riviste di grande tiratura dovettero livellarsi verso il basso, per rappresentare una specie di norma dell’impasto».

Arrivato a questo punto del monologo, Lehay si rivolge a Montag e gli chiede: «Mi segui?». Montag non può che trincerarsi dietro un elusivo «credo di sì», mentre a noi, sette decenni dopo, appare tutto chiaro, di un’evidenza perfino banale: «Cerca di immaginarlo…», continua Lehay: «L’uomo del diciannovesimo secolo con i suoi cavalli, i cani e il tempo libero, potresti chiamarlo l’Uomo al Rallentatore. Poi arriva il ventesimo secolo e la proiezione viene accelerata. I libri diventano più brevi, si affaccia il fenomeno dei condensati. Riviste tascabili, tabloid. Programmi radio semplificati. Tutto si sublima nella battuta, nel finale a sorpresa. I grandi classici vengono tagliati per adattarsi ai programmi da un quarto d’ora, poi ai due minuti concessi all’Angolo della lettura. Spuntano i riassunti in due righe, le riviste diventano album illustrati. Dalla culla all’università e di nuovo alla culla in pochi secoli». La conclusione di Lehay è terrificante: «Il prossimo passo sarà il “mollusco”».

Ma il capolavoro di Bradbury, o per essere più precisi il più vasto continente “Fahrenheit 451”, è davvero inesauribile e può essere percorso ed esplorato in vari modi. Una lettura attenta di “Molto dopo mezzanotte” e de “Il pompiere” permette anche di individuare in Bradbury lo scrittore che prima di ogni altro, nella seconda metà del secolo scorso, si è soffermato sulla perdita della “lentezza” come dimensione fondante e costitutiva dell’esistenza, e più in generale sul rapporto alienato e alienante che l’essere umano intrattiene ormai coi luoghi che lo circondano. «Hai mai notato come corrono le macchine?», chiede la giovane Clarisse a Montag. «A volte penso che gli uomini non sappiano più cos’è l’erba o un fiore, perché non li guardano mai con calma. Bisognerebbe mostrargli una chiazza verde e sfocata dalla velocità, allora direbbero: certo, è erba. Una chiazza rosa: sono rose. Una chiazza bianca è una casa. Veloci chiazze marroni: vacche». Vissuti e percepiti in questo modo, i luoghi diventano la quinta intercambiabile di una vita ridotta a una rappresentazione astratta, quando invece dovrebbero essere lo sfondo -concreto e insieme immaginifico- sul quale proiettare il pensiero, l’orizzonte all’interno del quale abbia almeno una parvenza di senso la pretta fatalità biologica del vivere e dover morire.

Settant’anni dopo “Fahrenheit 451” i libri ci sono ancora, ma siamo cambiati noi. In peggio, molto in peggio: «I libri diventano fumetti, la mente si nutre sempre meno. Impazienza. Ammazzare il tempo. Niente lavoro, solo tempo libero. Superstrade piene di gente che va da qualche parte, ovunque, in nessun posto», dice il profetico Lehay in un altro passo de “Il pompiere”. Non è più fantascienza o distopia, ovviamente non è libertà. E in ultima analisi, forse, non è neanche più “realtà”. E’ semplicemente l’era del “mollusco”, la dittatura morbida della felicità indotta, la tirannia dell’attualità senza orizzonti e del benessere artificiale, il “mondo nuovo” che i due realisti visionari Huxley e Bradbury hanno previsto con decenni anticipo: «Tenere tutti calmi e appagati, questo è il segreto».