Il maestro e Margherita è uno di quei romanzi il cui sommerso lavorìo non cessa di agire dentro di noi per anni. Secondo un processo senza leggi che ci accompagna dall’infanzia all’età matura, ci appare dapprima come una splendida opera comica e infine come una struggente opera tragica. E quando giungiamo a ridosso della senilità, rileggendolo con l’ennesima sensazione di inesauribilità che è dei capolavori, scopriamo che in fondo questa apparente diade tra “comico” e “tragico” non ha alcuna ragion d’essere. Come del tutto insufficiente è la sua ricomposizione in uno sbrigativo “tragicomico”.

Poiché finalmente scopriamo, com’è per il romanzo maggiore dai tempi del Don Chisciotte per arrivare al Kafka del Processo o al Walser di Jacob von Gunten, che “comico” e “tragico” non mirano a una compenetrazione bensì a una indissolubile dialettica: “tragico” essendo tutto ciò che il “comico” illumina nel suo imo più insospettabile.

Aveva dunque ben ragione, seppur nella forzatura che è delle grandi sintesi, Milan Kundera ad affermare che il cosiddetto romanzo moderno nasce con Cervantes. Non tanto e non solo perché nasce allora la consapevolezza ultima dell’inscindibilità tra follia e libertà, ma perché da allora si inaugura una inscindibilità (e una dialettica, appunto) ancora più probanti: quelle tra “tragedia” e “commedia”. O per meglio dire, tra tragico e comico.

Bulgakov, nel suo Il maestro e Margherita, ha inteso la lezione di Cervantes – ma anche di tutto il grande patrimonio visionario della letteratura successiva – nei modi che sono del genio indiscusso: ha compreso e messo in pagina che laddove si voglia delegittimare le pretese di dominio di qualsiasi potere, di qualsiasi autoritarismo morale e intellettuale, giocoforza il “comico” deve farsi protagonista: solo il “comico” essendo, alla radice e imperscrutabilmente, nelle condizioni non tanto di illuminare e mettere e nudo il potere – qualunque forma esso assuma – ma di irriderlo. E dalla verve dissacratoria di Aristofane in poi noi sappiamo bene quanto l’irrisione sia la sola forma di antipotere contro la quale il potere è impotente.

Nel caso de Il maestro e Margherita il potere giganteggia per così dire in filigrana lungo tutto il romanzo. Ed è infine quello stesso potere che in forma latamente “comica” Orwell ha smascherato e metaforizzato nel suo celebre 1984, e che nell’esplicitazione dei suoi abomini Solženicyn ha messo a nudo, documento per documento, crimine dopo crimine, nell’altrettanto imprescindible Arcipelago Gulag. Un potere che nell’assoluto della denuncia letteraria, della letteratura come denuncia o contestazione in sé – per riprendere l’espressione di Enzensberger – è del tutto irrilevante a quale contingenza storica appartenga. Ma che nel romanzo di Bulgakov è palesemente incarnato dalla dittatura staliniana.

Già, il romanzo che da adolescenti ci ha fatto vibrare di gioia nello scoprire che “qualcosa” di recondito veniva sbeffeggiato dall’improbabilità surreale delle vicende narrate, il romanzo che ci ha fatto sussultare da adulti alla scoperta di quanto insondabile sia l’abisso in cui si agitano i moti segreti della mente, della sua imponderabilità, a ridosso dell’età senile riappare (nella perfetta dialettica tra “comico” e “tragico”) anche e soprattutto come la più beffarda, sofisticata e sferzante messa in ridicolo di Stalin e dello stalinismo. In una parola: del potere nella sua accezione più spregiudicata e nella sua pretesa di vigilare su ogni determinazione dell’umano.

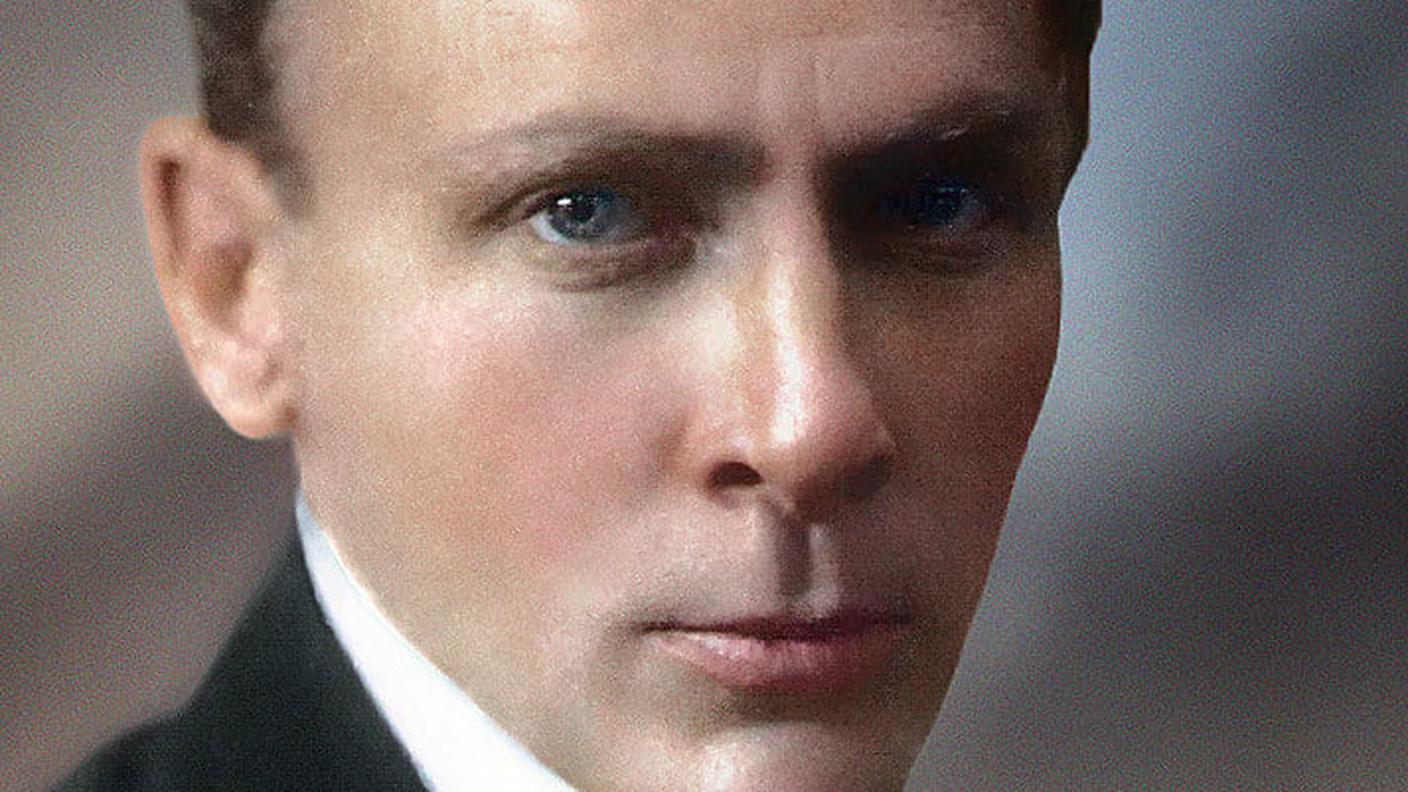

Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov

Domenica in scena 26.06.2022, 17:35

Contenuto audio

Ebbene no, sembra suggerire Bulgakov, nell’eterna contesa tra potere e immaginazione – si rigetti finalmente, a questo punto, la famosa massima dell’“immaginazione al potere” – la contingenza storica può anche decidere che il primo riesca a surclassare il secondo. Ma nell’assoluto delle verità antropologiche di fondo, nell’empireo di quella che potremmo chiamare “giustizia ontologica”, “giustizia metafisica”, “giustizia dell’umano”, a trionfare è inesorabilmente la seconda.

Perché l’immaginazione e il “comico” che la brandisce come arma contro il potere sono de facto la consunstanziazione stessa della libertà. E contro l’immaginazione nessuna forza potrà mai ergersi a dominatrice assoluta.

Per cui, certo, Stalin stermina e opprime, Stalin manda i suoi intendenti casa per casa, i suoi agenti segreti e i suoi scherani, dimora per dimora, a ricordare chi e perché ne decide il destino. Ma se questo destino è storicamente segnato, politicamente deciso e coartato, allo stesso tempo è antropologicamente e moralmente destinato a una sconfitta eterna. Sul piano degli assoluti vincendo infine il Maestro, vincendo Margherita e vincendo Bulgakov. Perché la letteratura che vale vince sempre, la Storia essendo di chi la domina ma soprattutto di chi la supera.

Vincono perché sanciscono una legge contro la quale il dogma del potere non può nulla: fintantoché, complice il “comico”, l’uomo è dotato di immaginazione, di follia immaginativa, di propensione al sogno e disposizione all’irrazionalità, l’arroganza del dettato autoritario non avrà alcuna possibilità di imporsi. Nell’assoluto e nell’eterno della dignità maiuscola, a vincere sarà sempre la libertà di essere a prescindere dal potere.

In questo senso Il maestro e Margherita non è in nessun modo un elementare, banale tributo alle risorse della fantasia. Ma molto più perentoriamente un affilatissimo pugnale sferrato contro il ventre dell’arroganza razionale, il cui realismo omicida può sicuramente portare a morte o alla galera o al confino l’innocenza dei ribelli, ma né uccidere né imprigionare né confinare in alcun modo l’afflato libertario, che è ab ovo nella nostra facoltà di immaginare, sognare, sparigliare le carte dell’ovvio e del canonico in nome della «libertà di essere al di là di qualsiasi determinazione politica imposta alla mente, all’inconscio, alla follia e all’incantamento per l’inaudito».