Charles Bukowsky ha segnato gran parte della mia giovinezza. E naturalmente, per quanto oggi non lo rilegga quasi più, è rimasto una delle figure di riferimento della mia formazione.

Non solo della mia formazione letteraria, ma assai più della mia formazione morale. L’idea che si possa sfidare a un tempo la società, le buone maniere, il conformismo, la borghesia, la decenza, la retorica e i tessuti dello stomaco e dell’intestino mi pareva allora una delle migliori idee che un uomo potesse avere. E tanto ne rimasi suggestionato che in diverse occasioni, più che imitarne la scrittura, ricordo che ne imitai le posture. Quasi che Bukowsky dovesse infine rappresentare, più che un maestro di letteratura, un guru del giusto vivere (o del pessimo vivere, a seconda dei punti di vista).

Rammenterei in particolare tre circostanze. La prima: erano i tempi del liceo, avevo da poco compiuto diciassette anni. Leggevo Bukowsky da circa due anni e assimilavo la sua lezione con l’avidità di un discepolo. Lo sentivo anzi così prossimo, così fraterno o addirittura paterno, che un giorno impugnai carta e penna e gli scrissi una lettera. Non ricordo esattamente il contenuto, ma non dimentico che l’indirizzai alla Feltrinelli, la scrissi in italiano e la colmai di parolacce affettuose e del gergo scurrile delle sue opere. Esordiva così: «Senti, Chinasky» (era uno dei suoi soprannomi che egli assegnava a se stesso) «non so che diavolo te ne fai di una lettera come questa, ma comunque te la voglio scrivere». Naturalmente nessuno mi rispose né dalla Feltrinelli né tanto meno dagli Stati Uniti. Ma avevo a quel modo siglato, con quel «tu» intimo e a suo modo impertinente, una vicinanza che mi sembrava doveroso testimoniare.

Poco dopo quella missiva, purtroppo di sola andata, insieme all’amica di liceo L. mi trovai un pomeriggio a seguire una conferenza del PEN al Palazzo dei Congressi di Lugano. Ne era allora Presidente il compianto Grytzko Mascioni, che negli anni sarebbe diventato un amico ma allora ci pareva, in confronto a Bukowsky, l’incarnazione del Parnaso, del pensoso accademismo dei letterati da salotto. Così ascoltavamo gli interventi accucciati dietro una balaustra, sulla balconata più discosta dal palco, sfogliando in una sorta di silenziosa protesta le pagine di Panino al prosciutto di Bukowsky, bevendo di nascosto da una borraccetta di whisky e baciandoci alla faccia dei conferenzieri. Anche in questo caso, ovviamente, la nostra attestazione di vicinanza all’autore di Post-Office rimase un atto inconseguente, ma mentre ci avviavamo barcollanti verso l’uscita avevamo comunque la sensazione di aver espresso una tacita protesta contro la letteratura protocollare.

Terzo e ultimo episodio. Ultimo anno del liceo, primi segni di inquietudine esistenziale e di nichilismo, prime avvisaglie di depressione. Mi portai da solo, durante una calda estate, a Santa Margherita Ligure per godere di qualche giorno di evasione dalle ore di ripasso prima del rientro a scuola. Con me quattro libri di Bukowsky e una stecca di sigarette. Cercai una pensione economica, mi installai in una camera al primo piano e trascorsi le mattine a leggere sdraiato sul letto, con tre o quattro bottiglie di birra sul comodino. Intorno alle 10 di mattina ero già sbronzo, quanto bastava per portarmi sul corridoio e insidiare la ragazza ai piani. Molto «bukowskiano», ma anche questa volta ineffettuale. Lei mi respinse infatti ogni volta, per un’intera settimana, finché rientravo scornato in camera e mi addormentavo ubriaco sul letto.

La traduzione della lettura di Bukowsky in atti – simbolici e inutili quanto si voglia, ma fisici oltre che mentali – è probabilmente il segno che quell’autore ha colpito un nervo molto intimo, molto scoperto, molto sensibile della mia persona. Non diversamente da quanto avvenuto in anni successivi con Miller o Vargas Llosa o Saramago, che hanno rappresentato autentiche chiavi di volta. Eventi rarissimi, in una vita di letture, ma che raccontano di come la letteratura – o almeno una certa letteratura – sappia agire talvolta al punto da condizionare la stessa esistenza.

Come certi film, che penetrano nel profondo nelle nostre viscere, Bukowsky ha rappresentato in effetti uno dei rari esempi di scrittori che non scendono tra i nostri pensieri solo per suggerire ipotesi di ragionamento inedite, ma che si spingono fino alle viscere per indicare modalità di comportamento mai praticate in precedenza. Non è nemmeno necessario che siano autori di primissimo livello, che conoscano la classe di Gadda o la poeticità di Volponi, la profondità di Musil o la fantasia di Garcia Marquez. Basta – ed è moltissimo – che conoscano dentro di sé il miracolo di saper indicare una via.

C’è chi diventa buddhista dopo aver letto Hesse o Kerouac, chi comincia a vagabondare per il mondo dopo aver letto Chatwin, chi sceglie la via della dissidenza dopo aver letto Pasolini. E c’è chi, leggendo Bukowsky, decide di sottrarsi al sortilegio del conformismo e del perbenismo e percorrere, per quanto solo in parte, la strada della «maledizione». Ecco, in questi autori radicali incontriamo qualcosa che prescinde e supera la scrittura: incontriamo il Modello.

E se oggi ci domandiamo «cosa fare di Bukowsky», a mio modesto avviso, la risposta è semplicemente: teniamolo sempre accanto a noi, non sia mai che ci dimentichiamo che da ragazzi eravamo capaci di dire di No al mondo.

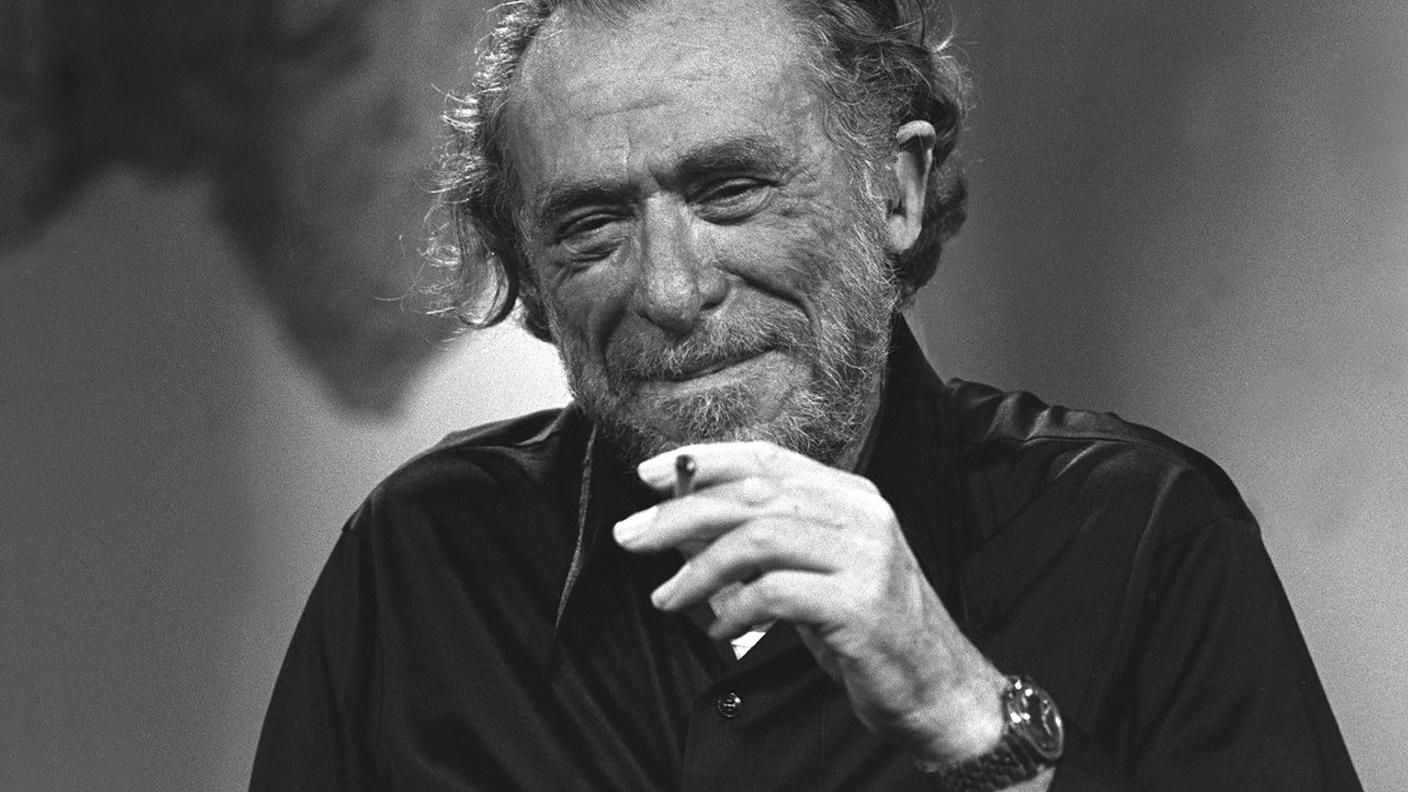

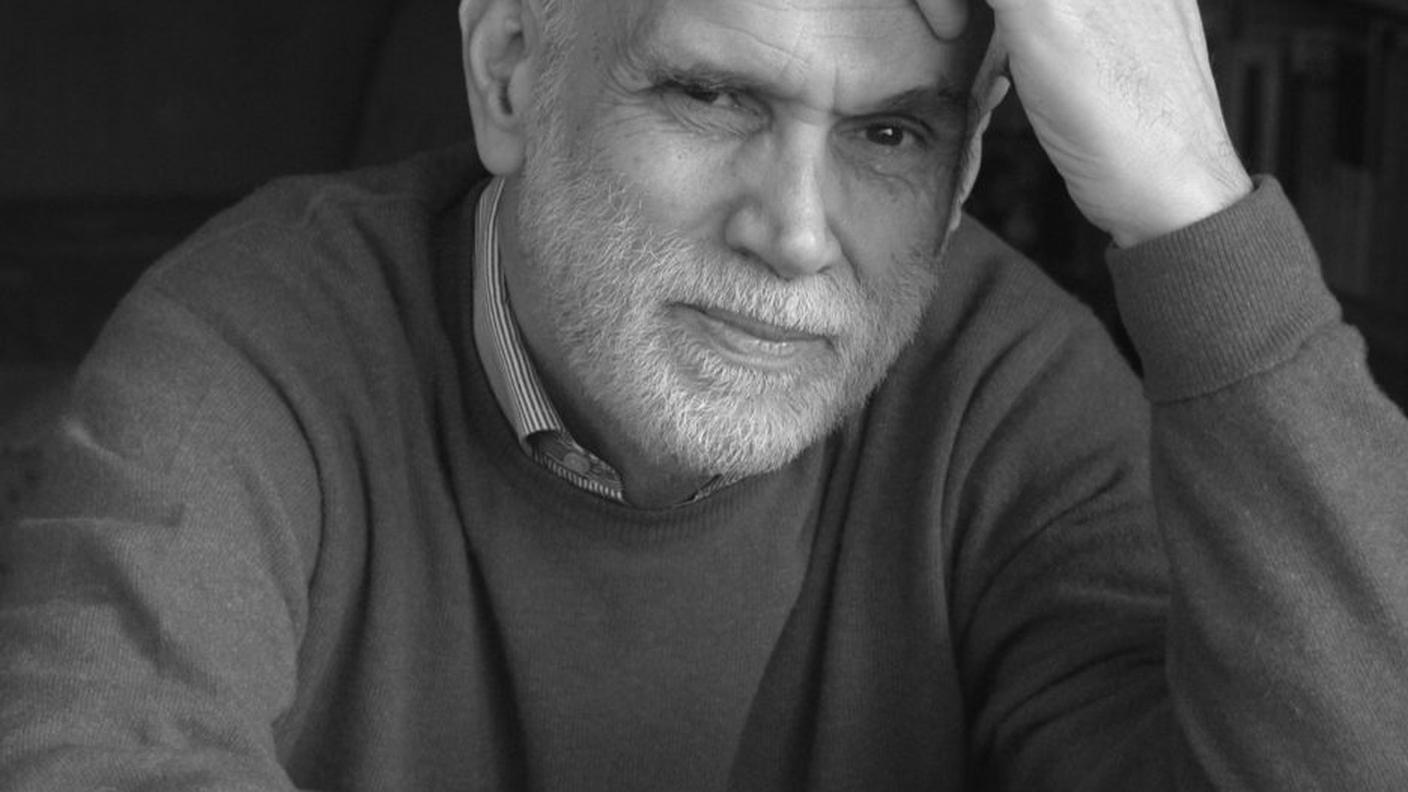

Charles Bukowski con Stefano Marelli

Alice 10.10.2020, 14:35

Contenuto audio