Come scampare al pericolo degli asteroidi? Semplicemente colpirli, prima che loro colpiscano noi. Sembra la massima di uno stratega militare, fautore delle guerre preventive, che da secoli giustificano l’aggressione come il mezzo più efficace per non essere sopraffatti dal nemico. In realtà è l’unica “battaglia extraterrestre” che – almeno per il momento – crea l’unanimità attraverso tutte le agenzie spaziali del mondo.

D’altronde, a mettere una pietra sopra i marziani come i nemici dell’Universo ci ha pensato Tim Burton nel 1996 con il suo “Mars Attacks”, dove le mostruose creature vengono letteralmente fatte esplodere dalla musica country di Slim Whitman. Un antidoto di comicità macabra da somministrare a chi, sei mesi prima, si era lasciato prendere dalla fantasmagoria di “Independence Day”. Forse non a caso di lì a poco, la minaccia esterna si sarebbe trasformata nei corpi celesti di “Deep Impact” e “Armageddon”.

Asteroidi, dicevamo. Sì, vanno e vengono in continuazione. Ognuno di loro ha un appuntamento con la Terra che varia in molti casi dai quattro agli otto anni. Parliamo dei cosiddetti “NEO” (Near Earth Objects) cioè di asteroidi la cui traiettoria incrocia l’orbita terrestre. In realtà la loro frequenza di ritorno dipende da molti fattori, tra i quali le influenze gravitazionali degli altri pianeti che incontrano nel loro tragitto.

E sono proprio questi “NEO” a rappresentare una minaccia per noi umani. Altro che i marziani! Si va da corpi che – in caso di impatto – possono provocare danni a livello regionale (come sarebbe il caso per l’asteroide 2024 YR4 che tanto ha fatto parlare di sé negli scorsi mesi), chiamati anche “city killer”, a veri e propri colossi come l’asteroide 2011 UL21, che fa parte dei temutissimi “planet killer”, con il suo imponente diametro di circa due chilometri e mezzo. Tanto per dare un’idea approssimativa, un asteroide di 150 metri di diametro potrebbe spazzare via una città come Londra e causare danni ingentissimi in un perimetro di cento chilometri attorno al punto d’impatto, mentre un asteroide di un chilometro di diametro provocherebbe un cratere di dieci chilometri e una devastazione a livello globale.

- 2024 YR4

https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/#/2024_yr4?time=2025-04-22T21:31:12.635+00:00&rate=180

Valutare il pericolo

La pericolosità degli asteroidi è valutata ed espressa principalmente grazie a due scale: la Scala Torino e la Scala Palermo. La Scala Torino è stata soprattutto creata quale strumento di comunicazione al pubblico e impiega dei numeri da 0 a 10. Lo zero significa che un oggetto non ha praticamente nessuna probabilità di collidere con la Terra mentre il dieci indica la collisione certa. In realtà vengono classificati di grado zero i possibili impatti di oggetti troppo piccoli per riuscire a superare lo scudo dell’atmosfera terrestre. La classificazione di un evento, per ovvi motivi, non è mai un fatto stabilito una volta per tutte. Ad esempio, il passaggio dal grado 1 al grado 3 – o viceversa - dipende dall’affinamento e dall’evoluzione della nostra conoscenza dell’orbita dell’oggetto. La Scala Palermo (Palermo Technical Impact Hazard Scale) è invece uno strumento per addetti ai lavori nel campo dei NEO. La sua introduzione si è resa necessaria per poter assegnare, ad esempio, un grado di priorità agli eventi che nella Scala Torino sono classificati allo stesso livello.

- SCALA TORINO

https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Torino

- SCALA PALERMO

https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Palermo

La buona notizia è che per momento nessun asteroide classificato nella Scala Torino sembra destinato a scontrarsi con il nostro Pianeta nei prossimi decenni. Nemmeno l’ultimo celebre arrivato: il 2024 YR4. Individuato per la prima volta lo scorso 27 dicembre in Cile da un telescopio del sistema d’allerta ATLAS, l’asteroide del diametro stimato di circa sessanta metri è stato dapprima classificato di grado 3 (degno di attenzione da parte degli astronomi) per poi essere “declassato” a 0 (nessun pericolo). L’ormai improbabile impatto avrebbe dovuto consumarsi nel 2032. Nulla di fatto, fortunatamente. Per contro, al momento si stima che avrebbe il 3,8% di probabilità di colpire la Luna, ma data la sua dimensione piuttosto contenuta non andrebbe a modificare in alcun modo l’orbita del nostro satellite.

L'asteroide Apophis

Qualcuno ha detto “Apophis”?

Nella hit parade degli asteroidi di cui si parla più frequentemente, c’è sicuramente l’inquietante 99942 Apophis (Ø 300m), scoperto il 19 giugno del 2004. Lo stesso anno gli fu assegnato il grado più alto dall’adozione della Scala Torino, ossia 4. Quattro giorni dopo gli fu attribuito il grado 1, dopo aver appurato che non vi era pericolo d’impatto nel 2029 e nemmeno nel 2036. Se questo asteroide colpisse la Terra, l’energia della collisione equivarrebbe a circa mille delle più potenti bombe nucleari dell’arsenale statunitense.

Apophis ha certamente accelerato ciò che negli anni ’90 del secolo scorso già si stava progettando, cioè un sistema coordinato di difesa planetaria. L’accresciuta consapevolezza del rischio portò il Congresso degli Stati Uniti ad ampliare l’area di competenza della NASA, includendovi il monitoraggio sistematico e la catalogazione di almeno il 90% di tutti i NEO più grandi di 140 metri. Nel 2013, su mandato dell’ONU, per la prima volta, le agenzie spaziali nazionali del Nord e del Sud America, dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa hanno istituito un gruppo di esperti con l’obiettivo di coordinarsi quando si tratta di reagire alle minacce degli asteroidi. Da lì sono nati organismi come l’SMPAG (Gruppo consultivo per la pianificazione delle missioni spaziali), lo IAWN (International Asteroid Warning Network) o il PDCO (Planetary Defense Coordination Office), nonché numerosi programmi internazionali, ma anche missioni di ampiezza e complessità fino ad allora mai viste.

Va detto che – a livello europeo – già nel 1996 fu istituita la Fondazione Spaceguard a Frascati (sponsorizzata dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea) con lo scopo di studiare, scoprire e osservare i NEO e proteggere la Terra dalla minaccia di una loro possibile collisione. Si tratta di una rete internazionale di astronomi attiva soprattutto in Germania, Australia, Croazia, Regno Unito, Giappone e ovviamente in Italia. Oggi Spaceguard è parte integrante del Centro europeo per l’osservazione della Terra (ESRIN).

E i telescopi?

I telescopi sono, in un certo senso, la “prima linea” della nostra difesa planetaria. Negli ultimi trent’anni la rete di questi telescopi (alcuni dei quali sono dedicati esclusivamente ai NEO) si è notevolmente ampliata e perfezionata. Più del 90% delle scoperte di NEO la si deve a tre programmi americani: PanSTARRS, Catalina e ATLAS. A questi si aggiungono le antenne della rete Deep Space della NASA e gli osservatori europei dell’ESO (European Southern Observatory) situati in Cile, dove tra l’altro sta per entrare in funzione a pieno regime l’osservatorio supertecnologico Vera Rubin, dotato di strumenti straordinari. Da menzionare inoltre il telescopio spaziale James Webb (che presto verrà affiancato dal Near-Earth Object Surveyor il cui lancio è previsto nel 2027) e i futuri telescopi Flyeye (letteralmente “occhio di mosca”) ispirati al sistema visivo degli insetti.

L'Osservatorio Vera C. Rubin in Cile

Ma cosa succede quando viene avvistato un nuovo NEO?

Quando viene scoperto un nuovo oggetto, i gruppi di tracciamento di asteroidi e comete della NASA e dell’ESA entrano in azione. La NASA ha il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), mentre l’ESA ha il NEOCC. Inizialmente, un programma informatico automatizzato chiamato Scout utilizza le osservazioni disponibili per tracciare le probabili orbite future dell’oggetto. Si tratta di una prima valutazione ancora molto imprecisa, ma che serve a capire se il corpo celeste possa colpire la Terra nei mesi successivi. Se l’oggetto non rappresenta un rischio di impatto a breve termine e se si tratta di un vero asteroide, interviene il programma Sentry della NASA. Questo software automatico calcola se c’è una possibilità, alta o bassa, che l’asteroide possa colpire il nostro Pianeta entro il prossimo secolo, utilizzando ogni nuova osservazione dell’asteroide per aggiornare continuamente le sue previsioni.

Fin qui tutto bene. Potremmo dormire sonni tranquilli, sapendo che la quasi totalità degli asteroidi “planet killer” sono stati identificati (e non rappresentano una minaccia per i prossimi secoli) e buona parte dei cosiddetti “city killer” sono catalogati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Questo però purtroppo non basta: “buona parte” non significa “tutti”. I numeri d’altronde sono implacabili: ci sono comunque ben 1776 asteroidi nella lista dei rischi. Conosciamo più di 38’000 NEO ma è anche vero che ne rimangono 1’300’000 sui quali ancora occorrono migliori informazioni orbitali. E come se non bastasse, ogni anno circa 3’000 nuovi NEO si aggiungono alla lista delle scoperte.

E se domani scoprissimo un nuovo “city killer” seriamente intenzionato a colpire il nostro Pianeta tra vent’anni?

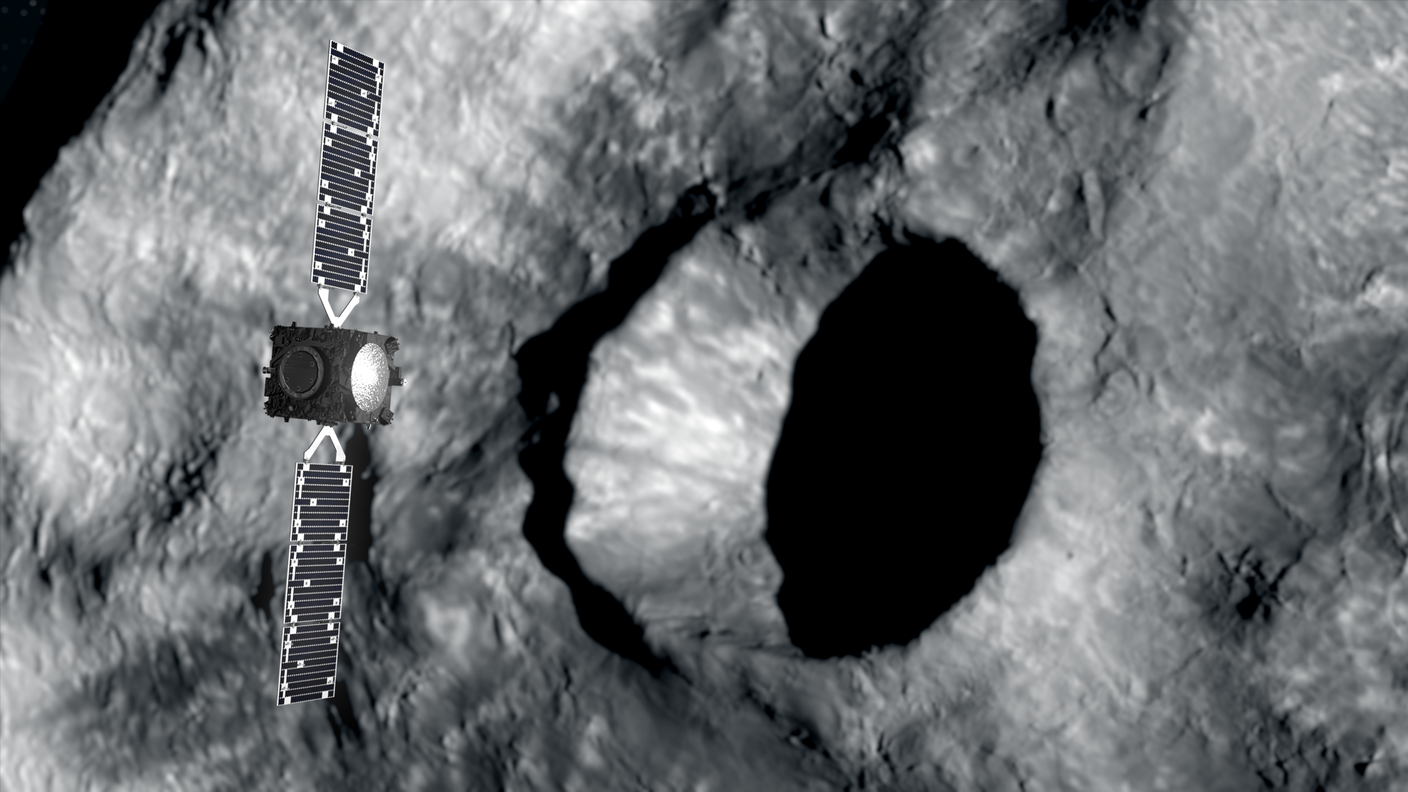

Proprio questa eventualità ha spinto la linea di difesa planetaria verso un passo successivo: la deviazione di un corpo celeste. Un’opzione che, fino a qualche decennio fa, sembrava l’idea di uno sceneggiatore di film fantascientifici. Eppure, nel settembre del 2022, dopo anni di pianificazione, la NASA ha condotto un test-missione – chiamato DART - in cui ha fatto schiantare una sonda contro Dimorphos - un asteroide del sistema solare, in orbita attorno a un asteroide più grande, Didymos - con lo scopo dichiarato di volerne deviare la traiettoria. Nelle settimane successive all’impatto, le immagini provenienti da vari osservatori spaziali e da dozzine di telescopi astronomici hanno rivelato che l’orbita di Dimorphos intorno a Didymos era passata da 11 ore e 55 minuti a 11 ore e 23 minuti, superando di oltre venticinque volte il requisito minimo di successo per la missione! Sebbene questo asteroide non avesse mai costituito un pericolo per la Terra, la missione ha di fatto dimostrato che, con un tempo sufficiente di preavviso, gli asteroidi possono essere deviati dalla Terra usando questa modalità.

- Missione DART: l’impatto contro Dimorphos

https://dart.jhuapl.edu/Gallery/media/videos/ApprioachDidymosB_With_Impact_4K_2022.mp4

Se a noi comuni mortali la notizia è apparsa tutto sommato come l’ennesima news per astrofili incalliti, per gli addetti ai lavori di tutte le agenzie spaziali mondiali l’exploit della NASA ha rappresentato una sorta di chiave di volta nell’architettura di difesa contro gli asteroidi minacciosi. DART ha di fatto aperto la strada a decine di altri progetti. La Cina, ad esempio, sta preparando una missione di deviazione su un asteroide più piccolo chiamato 2015 XF261, che probabilmente verrà condotta nel 2027. Il ricercatore Harrison Agrusa dell’Observatoire de la Côte d’Azur di Nizza ha tuttavia affermato che ci sono preoccupazioni circa le dimensioni ridotte dell’asteroide che la Cina sta prendendo di mira. In un’intervista a “The Guardian”, Agrusa ha affermato che:

“Considerando quanto abbiamo appreso da DART, una missione d’impatto simile su un bersaglio molto più piccolo probabilmente lo distruggerebbe completamente. Questa potrebbe non essere la strategia di deviazione più utile, poiché si può potenzialmente creare un problema ancora più grande trasformando un singolo proiettile - con traiettoria nota - in molti frammenti - con traiettorie sconosciute.” (Harrison Agrusa, The Guardian del 14.02.2025)

Ed è questo, in effetti, uno degli aspetti più problematici, che richiederà ancora molti studi e molte missioni di rendez-vous con gli asteroidi. Comprendere cioè la tipologia dell’asteroide da colpire. Come reagirà l’asteroide all’impatto? Diverse ricerche evidenziano che gli asteroidi sono spesso formati da materiale incoerente, e un’esplosione potrebbe trasformarli in uno sciame che colpirebbe ugualmente la Terra. Su questo non ha alcun dubbio nemmeno uno dei più grandi esperti mondiali di asteroidi, Patrick Michel – pure lui dell’Observatoire de la Côte d’Azur. Questo è quanto affermava nel 2017 al giardino di Albert:

“Abbiamo dei corpi ricchi in carbonio, altri sono metallici e altri ancora che contengono molti silicati. Ma la loro morfologia e la loro struttura possono ad esempio cambiare se subiscono una collisione. Possono passare da corpi monolitici – quindi omogenei – a corpi “aggregati”, cioè quando un corpo si sgretola in seguito a una collisione, i frammenti si riaccumulano per effetto gravitazionale.”

Conoscere i materiali, la struttura, la morfologia, la densità o le proprietà termiche di un asteroide è quindi una tappa fondamentale per la riuscita di una missione di deviazione. Queste informazioni non possono essere fornite dai telescopi – o solo in parte. Le missioni “Hayabusa 2” dell’agenzia spaziale giapponese JAXA o “Osiris Rex” della NASA sono nate proprio per rispondere a tutte queste domande. Le sonde nipponiche e americane hanno viaggiato nello spazio per sei anni e hanno riportato sulla Terra campioni di asteroidi (162173 Ryugu e 101955 Bennu) che contribuiranno a caratterizzare con maggior precisione questi corpi celesti. Nel frattempo, la sonda Osiris Rex (ribattezzata Osiris Apex) è ripartita alla volta del famigerato Apophis. Nel 2029 la sonda osserverà da lontano il passaggio dell’asteroide (che sfiorerà la Terra a “soli” 36’000 km), per poi raggiungerlo e studiarlo più in dettaglio. La missione “Hera” dell’ESA (la cui sonda omonima è stata lanciata il 7 ottobre 2024) avrà invece come compito quello di rilevare gli effetti dell’impatto della sonda statunitense DART contro Dimorphos avvenuto il 26 settembre 2022: misurerà la variazione dell’orbita causata dall’impatto, le dimensioni del cratere e della nuvola di detriti che si sono creati.

Rendering della missione Hera

È solo l’inizio di molte andate e ritorno verso gli asteroidi. Per fortuna nei prossimi anni raccoglieremo preziose informazioni su molti altri corpi celesti potenzialmente pericolosi. Tutte le agenzie spaziali e moltissimi centri di ricerca stanno moltiplicando gli sforzi e questi a poco a poco si stanno rivelando paganti. Ma rimane un lavoro titanico. Non dimentichiamoci tuttavia che – a differenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche – gli impatti di asteroidi sono gli eventi potenzialmente catastrofici più prevedibili. E in futuro probabilmente anche evitabili. Ce lo auguriamo.

L'asteroide che non ti aspetti

Il giardino di Albert 26.04.2025, 17:00