Il termine post-teismo non è nuovo, risale a un secolo fa, coniato dal pastore statunitense Frank H. Foster (1851-1935), ma solo ai nostri giorni ha guadagnato diffusione, partendo dagli Stati Uniti ed espandendosi in America Latina e in Europa. Questo filone teologico ha diverse sfaccettature, ma, nella sua forma più radicale, possiamo definirlo come fine della credenza nella realtà ontologica del theós: l’essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, come recitava il vecchio catechismo, ovvero il Dio che si rivela a Mosè con le parole «Io sono colui che è» (Esodo, 3, 14).

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/filosofia-e-religione/Edith-Stein-i-dubbi-sugli-ultimi-mesi-di-una-grande-del-%E2%80%99900--2542630.html

All’origine v’è la crisi della religione, e in particolare proprio dell’idea di un Dio sovra-mondano, da cui dipende l’universo e la vita dell’uomo, cui ricorrere per spiegare le vicende terrene ed anche per dare un senso alla vita dopo la morte. La cultura contemporanea è infatti incline a pensare che il concetto di Dio non sia un’ovvietà universale e indiscutibile, ma sia invece solo una costruzione umana, legate a precise contingenze storiche e quindi destinata a scomparire al mutare di quelle stesse contingenze. Fin qui nulla di nuovo: sei secoli prima di Cristo, anche Senofane pensava che gli dèi siano fatti a somiglianza dell’uomo, infatti gli Etiopi si raffigurano gli dèi scuri di pelle, i Traci invece biondi e con gli occhi azzurri. Ai nostri tempi, già l’illuminismo aveva sgombrato il campo dalla mitologia religiosa, cristiana e no, e la filosofia, dopo Nietzsche, aveva smascherato quanto di torbido può nascondersi dietro la credenza religiosa. Di nuovo però c’è il fatto che a pensarla così sono teologi, i quali ritengono peraltro che la fine della religione tradizionale non significhi affatto la fine della spiritualità, che è dimensione connaturata all’uomo, e che dovrà comunque trovare un percorso nuovo. Nella loro storia plurimillenaria, le religioni hanno disegnato chiare mappe ed hanno svolto e continuano a svolgere una funzione di guida, accompagnamento e sostegno alla vita spirituale di molti; ora, nell’epoca della loro crisi, è di fondamentale importanza elaborare anche una nuova cartografia, che sappia indicare la via ad un mondo ormai distante dall’universo mitico e simbolico tradizionale. A parere dei post-teisti, è tempo che l’umanità si liberi da quelle narrazioni mitiche che sono le credenze religiose, incompatibili con le evidenze scientifiche e sostanzialmente inutili, anzi dannose, in quanto tengono l’uomo in condizione di dipendenza e minorità intellettuale, ed è un dovere proprio delle Chiese, depositarie della grande sapienza antica, imparare a trasmetterla con categorie oggi comprensibili.

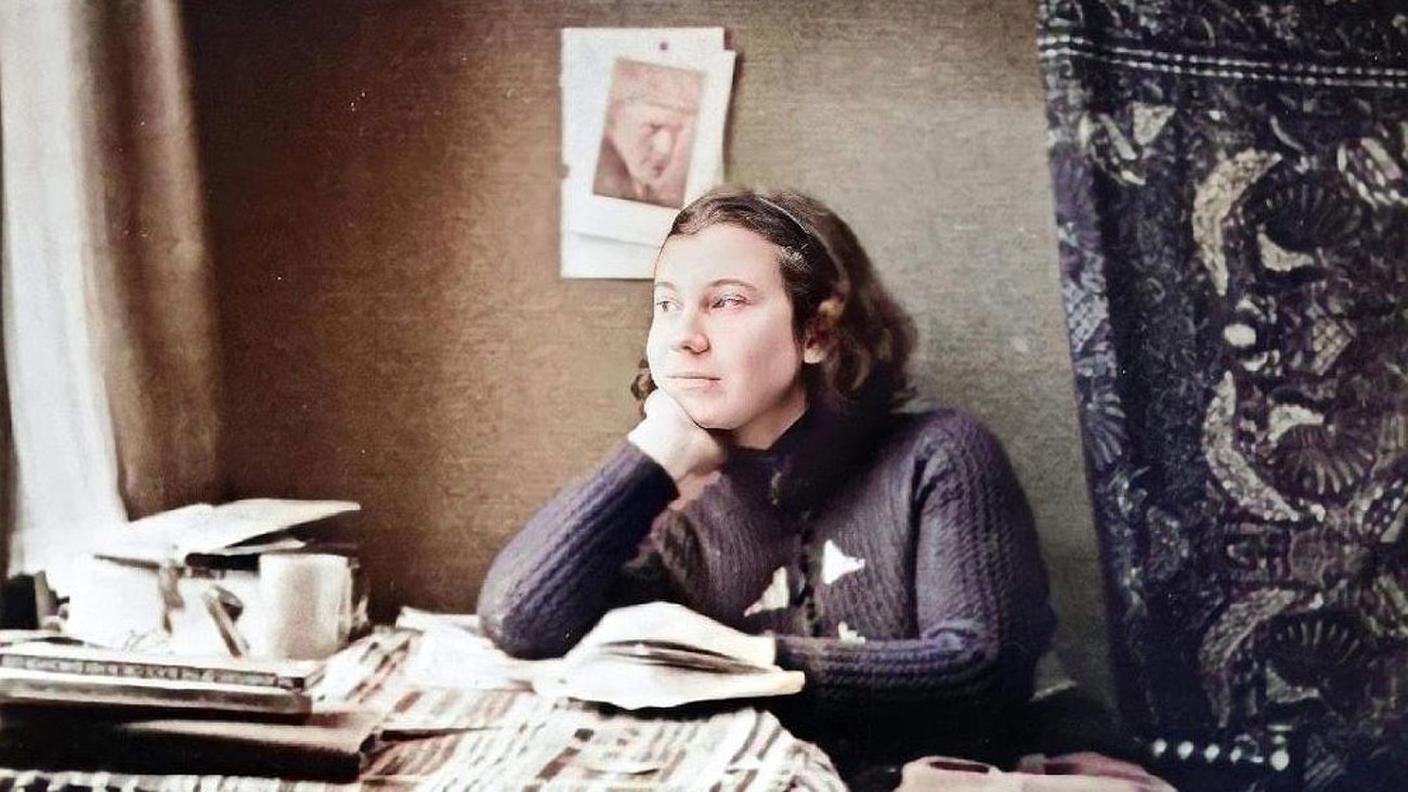

Questa problematica sta sullo sfondo anche di un recentissimo libro di Beatrice Iacopini: Etty Hillesum. Vivere e respirare con l’anima. La scommessa di una spiritualità laica (Gabrielli, 2025). La vicenda umana di Etty è nota: colta ragazza ebrea olandese, priva di educazione religiosa, attraverso il turbine di un’esistenza complessa e faticosa, giunse ad un’esperienza spirituale fiorita fuori da steccati confessionali e scaturita non da una dottrina o da un’indagine su Dio, ma da un’ inattesa relazione viva con Lui. «Amo tanto gli altri perché in ognuno amo un pezzetto di te, mio Dio, e cerco di disseppellirti dal loro cuore, mio Dio», scriveva nel suo Diario, morendo infine giovanissima – aveva ventinove anni - ad Auschwitz, nel 1943, per condividere volontariamente la sorte del suo popolo.

In un tempo in cui tanti non sono più in grado di intendere i linguaggi della religione, è possibile avviare alla «più grande avventura interiore» che la persona possa vivere, come diceva Etty, ovvero l’esperienza dello spirito, con un altro idioma? E’ possibile raccontare e proporre l’avventura dello spirito fuori da categorie appartenenti alla religione? L’ Autrice risponde affermativamente: a suo parere la vicenda della Hillesum può esser perciò letta non come eccezione che conferma la regola, bensì come antesignana di una spiritualità che possiamo definire laica, intendendo con questo aggettivo il situarsi al di fuori delle religioni tradizionali e delle loro dogmatiche, pur restando essenzialmente e profondamente religiosa.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/filosofia-e-religione/Etty-Hillesum--1781423.html

Paradossalmente, si può anzi dire che “laica”, in questo senso, sia l’esperienza spirituale più profonda delle religioni stesse, che, nel loro versante “mistico” (un’altra parola da usare con molta cautela!), insegnano ad andare oltre la credenza. Già nel ‘500, nel mezzo delle guerre di religione, Sebastian Franck sosteneva che v’è un «Cristo implicito», presente spiritualmente anche nei turchi, nei pagani, negli ebrei, insomma in tutti gli uomini di fede sincera - un Cristo che per contro, può essere del tutto assente dall’anima di tanti sedicenti cristiani. Dal canto suo, il domenicano Meister Eckhart, che pure era un uomo del medioevo, con la totale fiducia nella Sacra Scrittura, insegnava che bisogna distaccarci da Dio stesso, comunque pensato: «L’anima deve abbandonare Dio, qualsiasi nome gli si dia», scrive ad esempio, e ben nota è la sua preghiera: «Prego Dio che mi liberi da Dio». Lo stesso fa ai nostri giorni Henri Le Saux (1910-1973), il monaco francese che in India assunse il nome hindu Abhishiktananda, le vesti e la forma di vita dell’asceta indiano, e, pur restando fermamente benedettino, criticò risolutamente la religione tradizionale, col suo legame a Scritture ormai inaccettabili, col suo «mito che non regge più», neppure dopo il Concilio Vaticano II, sempre legato a un cristianesimo «speculativo, mitico, sentimentale». Questi personaggi, tanto lontani tra loro nel tempo, che abbiamo preso ad esempio tra molti altri, si potrebbero a buon diritto definire più post-teisti dei post-teisti contemporanei, tenendo però ben presente che essi, dopo aver scartato il Dio del mito, ritrovano sempre «in fondo all’io, alla radice, l’ Io di Dio», ovvero ritrovano il Dio vivente nel fondo di sé stessi, «al fondo di ciò per cui noi – ogni “io” – siamo viventi» (così Le Saux). Siamo qui in presenza di qualcosa che potremmo definire laicissimo e religiosissimo insieme, comprensibile infatti solo quando l’intelligenza è capace di andare oltre la barriera degli opposti. Etty Hillesum - donna, laica, dei nostri tempi - mostra la stessa cosa, e perciò il suo esempio è molto significativo anche per la questione attuale del post-teismo.

Etty Hillesum: un’anima luminosa nella violenza della Shoah - In cammino verso i giorni dello stupore

Chiese in diretta 03.12.2023, 08:30

Contenuto audio