Dalle antiche città-stato alle moderne catene globali del valore, la storia dei dazi racconta un’evoluzione fatta di potere, protezione e innovazione economica. In questo contesto, la Svizzera, pur partendo anch’essa da un passato protezionistico, ha saputo reinventarsi e posizionarsi in modo strategico.

Cosa sono?

I dazi, ossia le imposte sui beni importati ed esportati, fin dai tempi antichi hanno funto da strumento di controllo, con funzione fiscale per generare entrate o con funzione protettiva per tutelare le industrie nazionali. Sostanzialmente si dividono in dazi interni o di consumo (solitamente riferiti alle finanze locali) e dazi esterni o doganali (le imposte sulle merci che entrano, escono o transitano nello Stato); ci sono poi dazi d’esportazione (meno diffusi salvo per materie prime strategiche), dazi di transito (quasi aboliti per favorire il commercio) e dazi d’importazione o doganali, ossia i più rilevanti economicamente e finanziariamente perché incidono direttamente sui prezzi delle merci entranti, creando un divario rispetto ai costi locali della nazione in cui sono importate (Dazi, Treccani online).

In quest’ultimo caso, come si evince anche dalla cronaca recente, i dazi sono imposti per proteggere le industrie nazionali, rendendo le importazioni relativamente più costose e incentivando la produzione interna. Un meccanismo che ha lo scopo non solo sostenere il gettito fiscale statale, ma che funge anche da barriera difensiva preservando la competitività delle imprese nazionali contro la concorrenza estera, soprattutto in settori strategici dove l’ingresso di merci a basso costo potrebbe compromettere lo sviluppo dell’industria locale. In questo senso, oggi i dazi rappresentano una tassa applicata alle merci provenienti da paesi esteri, calcolata come percentuale del prezzo di vendita; oneri solitamente addebitati all’importatore che provvede al pagamento presso l’ufficio doganale all’ingresso delle merci nel territorio nazionale.

Quando nascono i dazi?

Mappa del Commercio nell'Impero Romano, circa 200 d.C. (CC BY-NC-SA)

Le radici di questo strumento economico e politico affondano nell’Antica Grecia quando, tuttavia, la distinzione tra dazio e dogana non fu sempre chiara e le imposte applicate alle porte delle città potevano confondersi con pedaggi o tasse di mercato; in età romana invece, il dazio era a beneficio soprattutto delle città (piuttosto che dello stato) e fu applicato in diverse province. Durante il Medioevo e in gran parte dell’età moderna la distinzione tra dazio e dogana era ancora sfumata e i termini venivano spesso utilizzati usati in modo intercambiabile: “dazio” indicava genericamente ogni imposta, specificandosi solo se accostato al nome della merce tassata, mentre “dogana” indicava inizialmente il luogo (fondaco) dove i mercanti depositavano le merci e pagavano i diritti (Dazio e dogana, Treccani online). Ciononostante, in un’epoca caratterizzata da una forte frammentazione politica, queste tasse rappresentavano per gli Stati una fonte significativa di entrate, essendo sufficiente il semplice passaggio di una merce per esigere un pagamento; l’intensificazione dei rapporti commerciali fece poi affinare i dazi sulle merci d’entrata e d’uscita, distinguendosi in misure specifiche o ‘ad valorem’ (sebbene le due categorie rimanessero spesso ancora confuse).

Con l’avvento del mercantilismo a cavallo tra 1500 e 1600, gli Stati furono spinti ad usare i dazi per favorire l’industria e l’agricoltura nazionali, adottando strategie protezionistiche che erigevano barriere doganali e soprattutto dazi sulle merci in ingresso. Tuttavia le stesse potenze europee, con un approccio spesso aggressivo, pretendevano anche libero accesso ai mercati asiatici, africani e dell’America Latina.

Dal XVIII secolo ci fu poi un tentativo di eliminare le dogane interne, ma il protezionismo agricolo e industriale era ancora troppo forte e, sebbene a metà Ottocento l’Inghilterra promosse dazi fiscali, il trionfo del liberismo fu di breve durata, e il protezionismo si impose nuovamente. Di conseguenza, e quasi inevitabilmente, questo generò svariate (e continuative) guerre commerciali: conflitti economici le cui restrizioni imposte furono tali da svantaggiare reciprocamente le importazioni delle nazioni coinvolte, favorendo invece quelle provenienti da Paesi terzi.

Il ritorno agli anni ‘30

Alphaville 15.01.2025, 12:35

Contenuto audio

Un esempio eclatante fu la guerra commerciale tra Stati Uniti, Canada, Francia, Impero britannico e Germania, innescata dai primi nel 1930 con l’introduzione dello Smoot-Hawley Tariff Act, che imponeva dazi elevati su gran parte delle importazioni americane, acuendo di fatto la Grande Depressione.

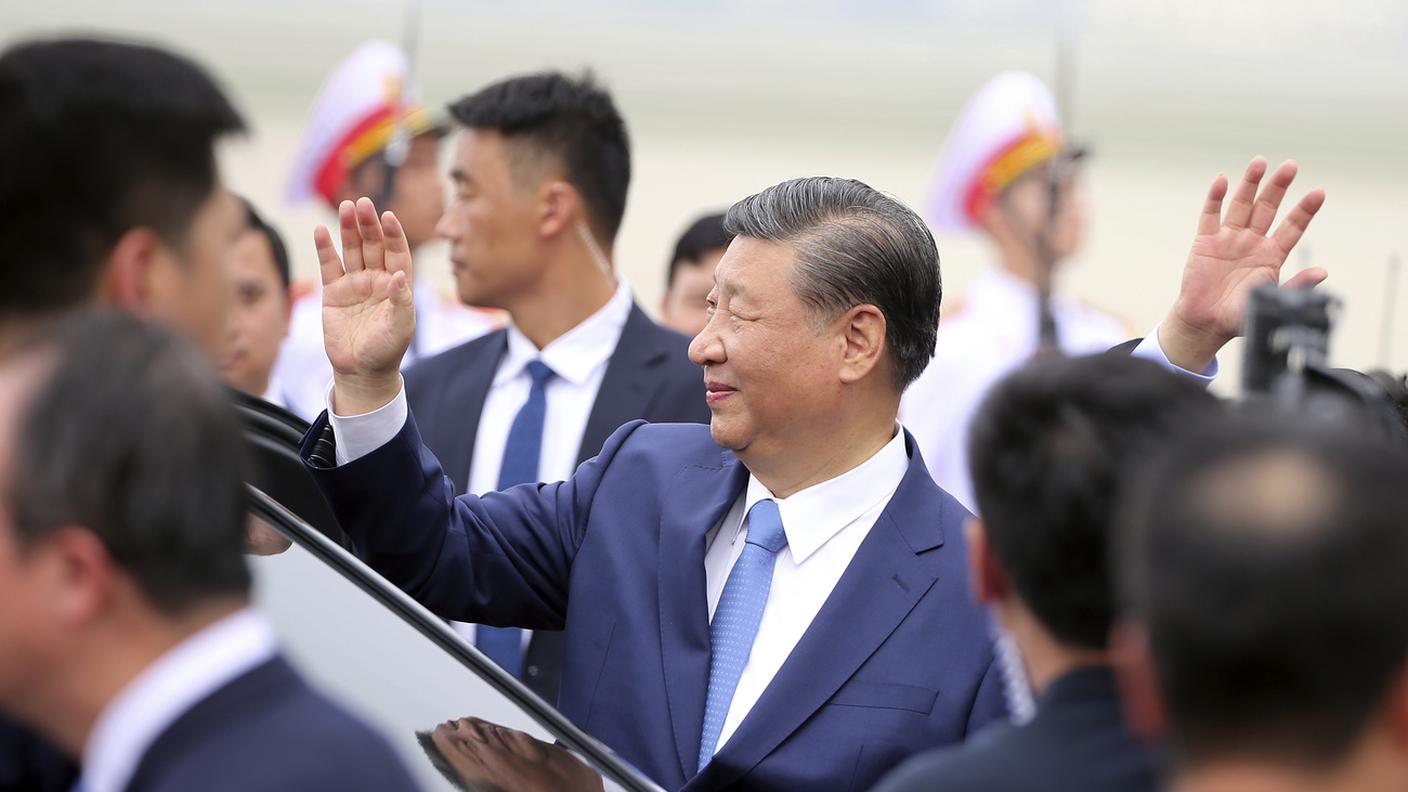

In Europa, tuttavia, già con la Prima guerra mondiale ci fu un’intensificazione ulteriore delle barriere doganali dovuta alle crisi economiche, ciò che favorì l’autarchia, i regimi preferenziali e strumenti come controlli di cambio e accordi bilaterali; la Seconda guerra mondiale poi aggravò ancora di più il protezionismo, sebbene ancora prima della fine della guerra, gli Stati Uniti promossero la liberalizzazione degli scambi, che culminò nella Carta dell’Avana (1948) e nell’attività del GATT, il General Agreement on Tariffs and Trade: l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio firmato da 23 nazioni a Ginevra nel 1947, con l’obiettivo di ridurre le barriere tariffarie e promuovere il libero commercio tra i paesi firmatari. Successivamente nacquero diverse unioni doganali ed economiche (Benelux, CEE) e dal 1995 l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) mira a ridurre le barriere al commercio e promuovere la libera circolazione di beni e servizi (Dazio, Treccani online). In questo senso, già una clausola in particolare nel GATT, detta della “nazione più favorita” (Most Favoured Nation – MFN, 1994), stabilì il divieto di discriminazione tra gli Stati membri, cosicché qualsiasi svantaggio o vantaggio commerciale accordato a un Paese avrebbe dovuto essere esteso anche a tutti gli altri membri dell’accordo alle le stesse condizioni. Un ideale forse troppo ambizioso perché, sebbene l’idea del libero scambio abbia sempre affascinato, la storia dimostra che in realtà sia stata più spesso resa difficile l’attuazione coerente di questo principio, tanto che le guerre dei dazi continuano a perdurare anche ai nostri oggi. In effetti, non solo in questo secondo mandato, ma già nel 2018 durante il primo mandato presidenziale Trump, gli Stati Uniti imposero ad esempio dazi su prodotti cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari, accusando la Cina di pratiche commerciali scorrette e furto di proprietà intellettuale. Un’accusa a cui la Cina rispose con tariffe su oltre 128 prodotti statunitensi, tra cui la soia, in un’escalation che ebbe impatti significativi sulle catene di approvvigionamento globali e che fece iniziare a pensare ad un cambio di direzione epocale: dalla globalizzazione al ritorno ad una logica di chiusura nazionale, dal libero commercio al ritorno del protezionismo, con una conseguente trasformazione di portata storica, in contrasto con i principi fondamentali su cui si fonda l’OMC, che per altro appoggiò la Cina in quello scontro, confermando la violazione delle regole internazionali da parte degli USA.

Dazi USA e Svizzera, cosa ci insegna la storia

Telegiornale 04.04.2025, 20:00

Il ruolo della Svizzera

Quella dei dazi è dunque una storia longeva e tortuosa, nella quale la Svizzera ha svolto un ruolo significativo come oggetto di politiche doganali estere, ma anche come protagonista di riforme interne. Nella sua politica dogale, la Confederazione elvetica ha infatti attraversato diverse fasi, passando da conflitti interni legati ai dazi (nel XVIII secolo), a riforme che hanno promosso il libero scambio (nel XIX e XX secolo).

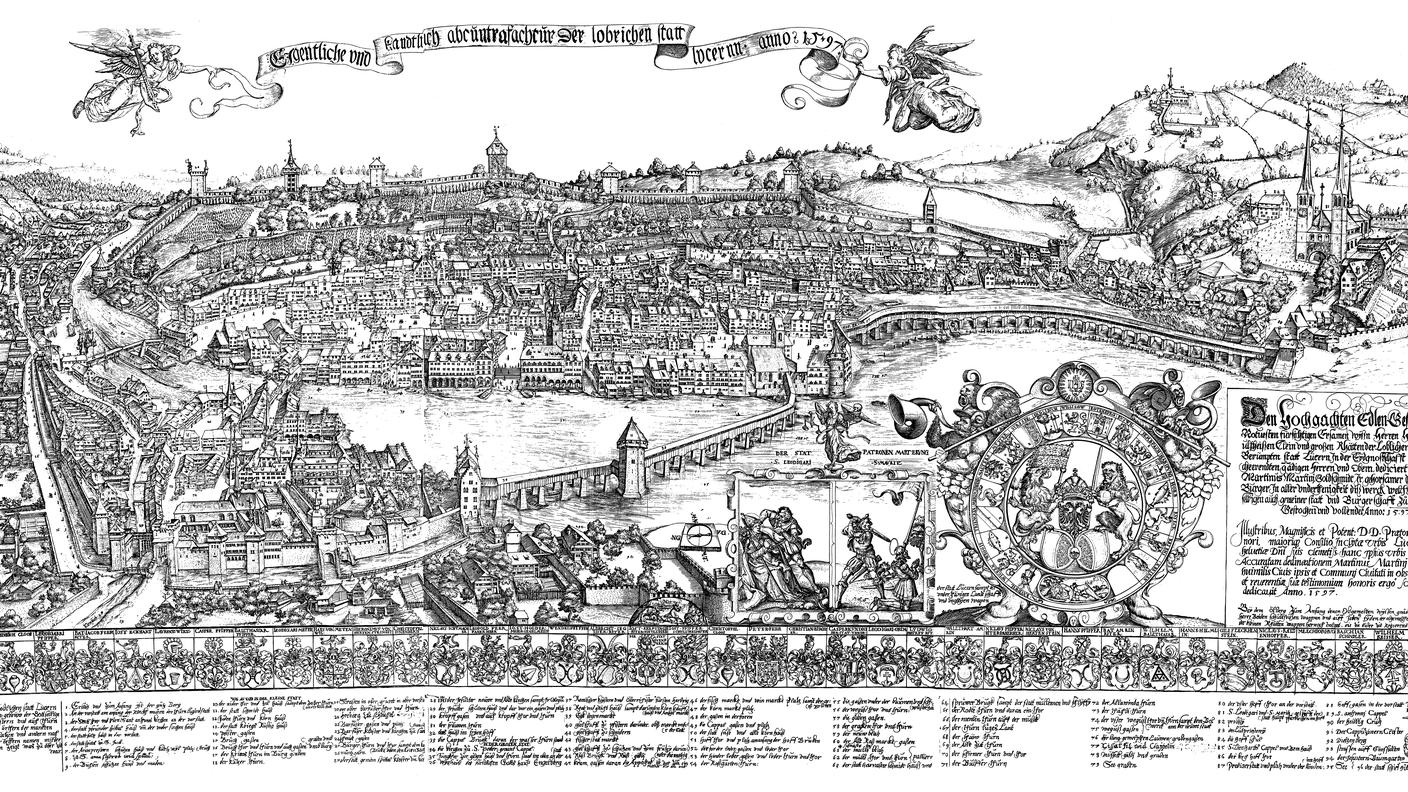

Come riportato nel Dizionario Storico della Svizzera (Dogane, di Marco Polli-Schönborn, 2015), nel Pieno Medioevo le dogane erano essenziali per l’esercizio del potere signorile, poiché i dazi e le tasse erano legati a servizi come protezione e manutenzione delle strade e dei mercati. I pedaggi erano inizialmente vietati, venendo poi introdotti gradualmente soprattutto nel contesto di transito e navigazione. Nel basso Medioevo, i dazi erano determinati dal tipo di merce e dal suo peso piuttosto che dal mezzo di trasporto e, città come Chiavenna, Como e Bellinzona, adottarono tariffe precise per importazione, esportazione e transito. In questo contesto le vie di comunicazione come i passi alpini erano cruciali per i proventi doganali, e i Savoia ne erano consapevoli, controllando il traffico sul Gran San Bernardo e dando origine al cosiddetto “Stato dei passi”, il dominio sabaudo che imponeva dazi per il transito delle merci.

Nel XIV e XV secolo, le città svilupparono poi politiche doganali autonome; un esempio è Lucerna, come riportato ancora dallo storico Polli-Schönborn nel suo testo sul DSS, la quale impose dazi già prima del privilegio ufficiale del 1415, ma anche Sciaffusa, che beneficiava dei dazi lungo il Reno coprendo un’importante quota delle spese pubbliche. Per quanto riguarda poi il tardo Medioevo e l’età moderna, i dazi e altri tributi sul consumo nei cantoni svizzeri venivano applicati nelle città, come nelle campagne, colpendo merci importate ed esportate; fino al XVII e XVIII secolo questi tributi erano riscossi in punti strategici come ponti, fiumi e mercati, mentre in seguito la tassa sul salvacondotto - il tributo versato al signore per il servizio di scorta armata che proteggeva viaggiatori e merci dalle rapine - fu sostituita dai dazi di confine.

Se tuttavia fino al 1500 le imposte indirette (inclusi i diritti doganali) furono relativamente basse sia per le monarchie europee, sia per le città-stato svizzere, si assistette poi ad aumento significativo, come nel caso di Lucerna che decise di incrementare fortemente dazi e pedaggi dopo la Guerra dei Trent’anni. Tasse che tuttavia influenzavano anche le rotte commerciali, al tal punto che nel 1600 si assistette ad una diminuzione del traffico sul Gottardo, mentre nel secolo successivo diedero origine a due situazioni diverse: dal un lato il Canton Appenzello Esterno, che nel 1731 fu teatro del conflitto noto come “Landhandel” - le cui tensioni sorsero a causa di controversie sui dazi con il Canton San Gallo e portarono a scontri tra le fazioni locali, influenzando anche la politica interna del cantone - e d’altro canto per i Cantoni di Uri e Ticino i dazi, fino al 1848, diventarono la principale fonte di entrate. A questo proposito, va ricordato che nel 1230 Uri aprì la rotta del San Gottardo, rafforzando i legami con la Leventina; nel 1403 gli abitanti di Uri e Nidvaldo intervennero poi per difendere la valle dagli attacchi milanesi, ampliando l’influenza economica a sud del Gottardo, firmando infine un accordo per garantire un transito sicuro di merci (1415). Superati gli ostacoli del Monte Piottino, nel 1561 fu inaugurata la Strada Urana, accompagnata dalla costruzione del Dazio Grande, “l’edificio (che) fungeva da ufficio doganale, stazione di cambio dei cavalli, deposito di merci, alloggio e locanda. Qui i viaggiatori dovevano pagare i dazi doganali, tra cui il pedaggio, destinato alla manutenzione della strada” (Dazio Grande, il portale verso sud, UDSC)

Dazio Grande, Rodi Fiesso

Il 1848: un anno cruciale per la Svizzera

La Confederazione elvetica nel 1848 adottò la nuova costituzione federale avviando un’unione doganale interna che eliminò le barriere commerciali tra i cantoni. Una riforma che facilitò il commercio interno e contribuì alla creazione di un mercato nazionale unificato; nel 1850 fu introdotto anche il franco svizzero come moneta unica, rafforzando ulteriormente l’integrazione economica del Paese. Durante il XX secolo, la Confederazione elvetica mantenne una politica doganale relativamente liberale, regolando nel 1972 l’import-export di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione europea, intesa completata poi dagli accordi bilaterali I e II siglati rispettivamente nel 1999 e nel 2004.

In generale in effetti, a partire dagli anni 2000 il sistema economico elvetico ha subito una trasformazione significativa, con un orientamento progressivo che è passato da un approccio tradizionalmente protezionistico verso un modello basato sul libero mercato e sull’integrazione globale. Numerosi studi e rapporti ufficiali (come il Rapporto sulla politica economica esterna 2024 del SECO) evidenziano infatti come il Paese abbia avviato una serie di riforme mirate a ridurre le barriere doganali e ad eliminare i dazi, favorendo l’accesso delle imprese svizzere ai mercati internazionali, arrivando persino dal gennaio 2024 ad abolire tutti i dazi doganali sulle importazioni di prodotti industriali, con l’intento di rafforzare la piazza economica e industriale svizzera (rendendo di fatto più competitivi i prodotti esteri sul mercato nazionale) e dimostrando un ulteriore impegno verso il libero scambio.

Oltre alla Convenzione AELS e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE), la Svizzera oggi dispone dunque di una rete di 34 accordi di libero scambio con 44 partner (Accordi di libero scambio, SECO); una politica di apertura che ha reso la Svizzera un hub commerciale strategico: un punto nevralgico in cui convergono attività economiche, logistiche e di distribuzione, nonostante di fatto non appartenga all’Unione Europea. Una politica che inoltre ha saputo sfruttare la peculiare posizione geografica, nonché il prestigio delle proprie istituzioni economiche, così da attrarre investimenti esteri e rafforzare le relazioni commerciali a livello globale.

Sfide e strategie nel panorama odierno

Nel contesto attuale, per la Confederazione elvetica la sfida è dunque legata in particolare alle esportazioni e di rimando alle politiche doganali di altri paesi, un frangente che inevitabilmente richiede un costante adattamento alle nuove dinamiche commerciali globali e che, soprattutto, fa emergere l’importanza di una continua diplomazia commerciale, come affermato recentemente anche dalla Segreteria di Stato all’economia (SECO): “l’obiettivo della diplomazia commerciale elvetica è spiegare la situazione svizzera ai nostri partner americani e chiarire eventuali malintesi”. Una strategia a riprova del fatto che, sebbene storicamente i dazi siano stati uno strumento di protezione e di potere per molti paesi, la Svizzera non solo ha saputo navigare verso un sistema di commercio più liberale, ma continua a svolgere anche un ruolo importante nella negoziazione di accordi internazionali, con un impatto non solo sulle proprie politiche doganali, ma anche su quelle globali.

Guerra dei dazi, ospite Alfonso Tuor

Telegiornale 09.04.2025, 20:00